GarciaCastano2000d.pdf

-

Upload

fjgarcialazubia -

Category

Documents

-

view

218 -

download

0

Transcript of GarciaCastano2000d.pdf

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

1/23

1Fiesta,Tradicin y CambioF.JAVIER GARCIA CASTAO

PROYECTO SUR DE ED IC IONES

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

2/23

11F. JAVIER GARCA CASTAO

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

3/23

Queda rigurosamente prohibida la reproduccin total oparcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento,ya sea mecnico, electrnico, fotocopia u otros mtodos,sin la autorizacin previa y por escrito de la editorial y bajolas sanciones establecidas en las leyes.

Proyecto Sur ele Ediciones, S.L.

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

4/23

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

5/23

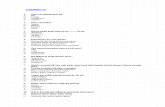

PRESENTACIN . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . .. .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. .. . . .. . 7INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17FIESTA Y "MEMORIA'': ENTRE HISTORIA POLfTICA EHISTORIA CULTURAL............................................................ 35Elena Hernndez SandoicaSIMBOLOGfA Y CEREMONIAL EN LA CULTURA DELOS NACIONALISMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Agust Colomines i CompanyslA CIUDAD Y LA FIESTA: AFIRMACIN Y DISOLUCINDE LA IDENTIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Manuel Delgado RuizTIEMPOS MODERNOS PARA FIESTAS TRADICIONALES .. .... .... .. .... .. 97Honorio M. Ve/asco MaillolOS RITUALES: ESTRUCTURAS Y ESCENIFICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129}os Luis Carda GarcaANEXODeclogo de funcionamiento Foro de

las Culturas acordado en el plenariocelebrado el 1 O de febrero de 2000 .. .. .... .. ...... .... .. .... .... 155Plan de actuaciones del Foro de las Culturas acordadoen la reunin celebrada el 1 O de febrero de 2000........ .... 157

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

6/23

Informe que emite el Foro de las Culturas de la ciudadde Granada en relacin con la propuesta de celebrarprximamente la festividad de Mariana Pineda, tras sureunin plenaria del da 24 de abril del ao 2000 .......... 159Primer informe que realiza el Foro de las Culturas dela ciudad de Granada sobre la celebracin de la fiestadel 2 de Enero tras la reunin celebrada el24 de mayo de 2000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 165Segundo informe que realiza el Foro de las Culturas dela ciudad de Granada sobre la celebracin de la fiestadel 2 de Enero tras la reunin celebrada el7 de junio de 2000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 169Propuestas que realizan diferentes colectivospertenecientes al Foro de las Culturas sobre laforma de celebrar la fiesta del 2 de Enero .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 173

Propuesta del Colectivo "Manifiesto 2 de Enero"para transformar el da ele La Toma en Fiesta elelas Culturas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. 1 73Propuesta de la Asociacin Cultural y Solidaria"Granada siempre" sobre la fiesta del 2 ele Enero ........ 1 76Opciones y reflexiones que Garnata 2000 presentaen e/ debate ciuclaclano del Foro ele las Culturassobre el da de "La Toma// ........................................ 1 78Comunicado ele la Asociacin ''Granada Traclicionarsobre la celebracin del da ele La Toma ele Granadaante el Foro ele las Culturas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 1 79Propuesta ele! Colectivo "Nacin Andaluza!' paratransformar la fiesta ele/ 2 ele Enero............................ 180

Propuestas definitivas que realiza el Foro de las Culturaspara la modificacin de la fiesta del 2 de Enero a partirde la reunin celebrada el da 1 de diciembre de 2000 .. .. 183

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

7/23

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

8/23

I N TRODUCC IN

Con el t u lo de este 1bro se desarroll en Granada, en losltimos das del mes de junio de 2000, el primer seminarioque organiza el Foro de las Culturas. A pesar de la polmicaque rode a este Foro, tanto en su creacin como en su pues-ta en marcha, en la actualidad funciona con normalidad yprueba de ello es la organizacin de este seminario sobreFiesta, Tradicin y Cambio.

Con este seminario, el Foro pretenda tener maypr informa-cin especializada y estar mejor asesorado. Para ello, se reu-ni a especialistas de diversos campos (en este caso de la his-toria y de la antropologa), para, en primer lugar, escucharcmo se resuelven los conflictos en otras culturas y en otrostiempos y, en segundo lugar, debatir sobre cmo podemosresolver los conflictos que nosotros mismos tenemos.

Con ello hemos logrando alcanzar uno de los primerosobjetivos del Foro: escuchar y escucharnos. El sencillo hechode presentar en un Foro posiciones tan contrapuestas como lasque defienden aqullos que desean hacer desaparecer la fies-ta del 2 ele Enero y las que defienden aqullos que no estndispuestos a cambiar ni una sola coma de su protocolo, es conmucho un gran logro de dilogo e intento ele convivencia.Algunos seguirn pensando que es bien poco, pero a los quevivimos desde dentro el Foro y sus debates, nos ha parecidoenormemente enriquecedor. Cada cual puede decir lo quepiensa, a veces en radical oposicin a lo que otro defiende,

19

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

9/23

20

F' IESTA, TRADIC IN Y CAMB IO

pero todas las palabras son escuchadas y todas son aceptadas,aunque no todas se compartan. Pero sera bueno que ademsde contar "las formas" con las que discutimos en el Foro, rela-temos algo sobre "los fondos".

Dada la polmica existente en su tiempo y ahora en letar-go temporal, sera bueno que utilizramos como ejemplo losdebates actuales sobre la celebracin de la fiesta del 2 deEnero. Durante varias reuniones el Foro se ha centrado en ladiscusin sobre la forma de celebrar dicha fiesta y lo hahecho distancindose de la polmica inmediata que dificul-ta siempre los anlisis ms racionales y las soluciones msconsensuadas. Sin prisa y sin presin hemos discutido sobrecmo podra ser la celebracin de una fiesta "tradicional" enla que todos puedan encontrar un espacio de reconocimien-to y nadie pueda decir que hay algo en la msma con lo queno se siente identificado. No se trata de estar todos de acuer-do con todo, sino de tener un espacio festivo y de ocio en eseda, aunque sea mnimo, para cualquier granadino o grana-dina.

Los que vienen defendiendo el mantenimiento de la fiestaresaltan la imposibilidad de renovar su protocolo que es reflejode un hecho histrico que no puede modificarse, aunque desdela perspectiva actual se produzca una lectura diferente a la queel hecho que se conmemora tuvo en su momento ("la historiaes la historia, la celebracin tradicional no es denigrante, sloconmemora un hecho que ocurri y que no puede modificar-se", "no estamos juzgando ahora si lo ocurrido fue bueno omalo", "la fiesta no insulta a nadie, slo recuerda lo ocurrido").Junto a ello se defiende que se trata de una tradicin muy arrai-gada en Granada y es deseo de la mayora de los granadinosmantenerla, por lo que se plantea como una cuestin de tole-rancia por parte de las minoras que pretenden la renovacin

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

10/23

I N TRODUCC I N

del protocolo tradicional. Lo que se propone es que tales mino-ras respeten dicho protocolo en los trminos en los que secelebra actualmente ("por qu hay que ser tolerante con losvencidos de hace 500 aos? Tambin hay que respetar el sentirde Granada", "ms del 80% de la poblacin granadina deseaque se respete la tradicin, no por cuestiones ideolgicas, sinocomo celebracin ldica y jocosa"). Desde estas posiciones laspropuestas concretas pasan por la introduccin de nuevos ele-mentos paralelos al protocolo tradicional, sin realizar en stemodificacin alguna, aunque se muestran abiertos a debatiraspectos tales como la disminucin de la presencia militar enel acto ("a pesar de que deslucira la fiesta y eliminara la pre-sencia del que es al fin y al cabo un rgano del Estado espa-ol"), retomando, eso s, el manifiesto utilizado en anterioresaos que ya tena ciertas modificaciones menos bruscas que lasdel manifiesto utilizado este ao y que han provocado tantapolmica. Por esta razn, se recomienda que los cambios quese produzcan sean graduales y respetuosos con el deseo de lamayora de los granadinos, evitando as que se generen msdisensiones y desacuerdos.

Desde las posiciones que promueven el cambio en la fies-ta, se entiende que la lnea actual de celebracin perpeta elenfrentamiento y que la historia que actualmente se conme-mora es la escrita y manipulada por los vencedores ("el da 1debe ser eliminado y el da 2 debe modificarse sin ceirnos ala historia que est manipulada", "es vergonzoso celebrar loque fue una limpieza tnica", "hay que cambiar la ptica y nohablar de vencedores y vencidos sino de una ciudad multicul-tural", "la fiesta reafirma y respalda lo ocurrido y perpeta elenfrentamiento", "celebrar la victoria de unos sobre otros esprovocador y ofensivo"). En esta lnea argumental, se propo-nen modificaciones de la fiesta en diversos sentidos y, sobretodo, aadiendo al protocolo ya existente otras actividades

21

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

11/23

22

F I E S T A , T R A D I C I N Y C A M B I O

que reflejen las diferentes posturas que conviven en la ciudad,haciendo as una fiesta con escenario mltiple, ms enrique-cedora y sin imposiciones; o bien, redefiniendo el significadode la fiesta, hasta convertirla en un reencuentro entre culturasque ensalzan la paz ("puede respetarse el protocolo habitualpero aadiendo otros actos complementarios en marcos igual-mente importantes que reflejen las posturas diferentes", "hayque superar el anacrnico culto a la guerra en una etapa deflorecimiento de la tolerancia y aprovechar la oportunidadpara unirnos al culto a la paz", "celebrar el 2 de Enero comoun reencuentro entre culturas, no como instrumento parafomentar el odio").

Ambas posturas, que seguramente tienen muchos ms mati-ces que los que aqu estamos reflejando, tienen la "obligacin"de encontrarse en algn lugar. Para "forzar" ese entendimien-to consideramos que sera muy til pensarnos a nosotros mis-mos mucho ms all de "nuestras" polmicas cercanas y en ladistancia, resolver nuestra forma de convivencia. Pensemos enla distancia y alejados de la polmica.

Para ello nos resultar muy C1til que reflexionemos sobrecmo la tradicin supone un intento, basado en la invencin,de aunarnos a todos juntos frente a algo o frente a alguien.Pero la tradicin es siempre parte de la cultura y por ello enconstante cambio y modificacin. La cultura, frente a la ideade que puede tratarse de un objeto, se entiende y comprendemejor como un proceso en constante construccin por partede aquellos que la crean: todos nosotros sin excepcin. Porello resultar Lltil reflexionar sobre cmo distanciarnos deletnocentrismo que pueda excluir cualquier sensibilizacin.

Como ya nos han enseado muchos historiadores, lo quehoy conocemos como Europa se compone de una pluralidad

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

12/23

I N TRODUCC IN

de culturas cuyos orgenes han sido sistemticamente reinventados frente al brbaro, al infiel, al salvaje, al pobre, al inculto, etc., en una construccin lineal de la historia, desde Greciahasta el modo de vida tpicamente occidental de finales delSiglo XX, en la que la mejor parte se la llevan aquellas cu !turas -grupos socialmente dominantes- que han tenido poder yprivilegio para definirse y distanciarse de los diferentes. Deeste modo, podemos percibir la imagen tpica de la historia deEuropa desde una perspectiva que permite apreciar los detallesjuzgados insignificantes, vulgares, brbaros, primitivos)) herticos, etc., por una esttica oficial que tiene, entresus objetivos ms profundos, el establecer las distancias a partir ele las diferencias. La norma y el objetivo ha sido el inventar y construir al "otro" para mejor definir al "nosotros". Y escierto que el rechazo al otro, al distinto, al diferente ha sidouna constante en la historia de las relaciones entre los pueblos.Pero el desconocimiento, la ignorancia, la supersticin y lareligin han desempeado un papel muy importante en lasdistintas formas en que se puede clasificar la aversin hacia lodesconocido y lo diferente. En esta dinmica de identidad, lanacin es una ele las categoras importantes, construida comocategora poltica tras la Revolucin Francesa, siendo en lapoca moderna cuando la nacin es introducida en Europa. Loque posiblemente sirvi en otros tiempos para divisiones entreestratos sociales, a finales del Siglo XIX y principios del SigloXX permiti construir una distincin ms territorial y ms tnica. De lo que se trataba, y an hoy se trata, es ele generar formas de diferenciacin -similar a como funciona en el caso delracismo-, estableciendo como valores universales los valoresparticulares ele la sociedad a la que se pertenece y que, normalmente, son valores nacionales.

Pero hoy sabemos que las sociedades se configuran sobretodo por la presencia ele diversidad de personas y de grupos

23

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

13/23

24

F I ESTA , TRAD IC IN Y CAMB IO

que comparten espacios sociales y culturales. Los distintosmodos en que es percibida su pertenencia a grupos o lasmltiples formas por las que manifiestan su identidad degnero, de edad, de etnia, etc., ponen en evidencia la diver-sidad de culturas a las que representan. Ms an, dentro deuna misma cultura se presentan diversas maneras de enten-der los mismos aspectos de esa cultura a la que se dice per-tenecer. Se hace cada vez ms evidente la necesidad de esta-blecer, proponer, articular e implementar medidas por lasque se puedan encauzar las condiciones de convivencianecesarias para que los miembros de una sociedad, compar-tiendo o no una cultura, puedan convivir en los conflictos sindesigualdades.

Por todo ello, y pese a que frecuentemente nos empeamosen pensar que las culturas son grupos cerrados y constituidospor tradiciones y costumbres que los miembros de las mismastienen en comn, hoy se tiende a asumir con relativa facilidadque aqullas son ms bien la organizacin de las diversas sen-sibilidades que las constituyen, de las diversas formas de enten-der y comprender el mundo. As, se hace cada vez ms evi-dente la idea de que las sociedades complejas se configuransobre todo por la presencia de diversas culturas que obligan aproponer, establecer, articular e implementar medidas por lasque se puedan encauzar las condiciones de convivencia nece-sarias para su desarrollo, en igualdad de condiciones para todasellas.

Para eso, la cultura ha de ser entendida no como un con-junto de conocimientos y saberes cerrados, sino como unaserie de habilidades, acciones y formas de comprensin delmundo que un determinado grupo humano comparte, enconstante proceso de cambio y de transformacin. En lamedida en que todos participamos de varias culturas y que

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

14/23

I N TRODUCC I N

tambin somos competentes en varias culturas, deberamosreivindicar nuestro derecho a desplegarlas todas y nuestrodeber de respetar las de los otros. De ah que, en adelante,convenga entender la cultura en trminos de "las culturas".

Pero, adems de lo dicho, se debe pensar en que la cultura es, tal vez, lo ms especficamente propio de lo huma-no, que nos diferencia y nos distancia irremisiblemente delo animal (aunque tambin se habla de cultura y proto-cultura para algunas especies animales). Ms all -y tambinms ac- de los instintos o de la inteligencia, la cultura provee al ser humano de los saberes, destrezas y habilidadesnecesarios para ser humano; esto es, comunicarse, produ-cirse y reproducirse con otros seres humanos con vistas aasegurar su pervivencia adaptndose lo ms adecuadamen-te posible al contexto y al entorno fsico. La idea de conjunto, implcita en el concepto de cultura, hace pensar ensta como una serie de caractersticas inmutables que sesuman y se atribuyen a grupos diferentes de personas paraidentificarlas y, a menudo, para producir estereotipos. Es enesta dimensin del concepto en la que se equipara culturacon lo que un grupo hereda y lega: historia, tradiciones, len-gua, artes, costumbres religiosas y valores. De este modo, lacultura aparece como un todo estructurado de maneras deactuar, de pensar y de creer, que proporciona a los gruposhumanos respuestas a los problemas que presenta el entor-no, a la vez que asegura la cohesin entre sus miembros. Elconcepto as expresado dista mucho, sin embargo, de conciliar consenso. Frente a l, frente a la idea de que la cultura es un legado, fijo y definitivo, que el individuo recibe enel grupo en el que nace, se yergue la cultura como una ela-boracin colectiva, en constante transformacin: la culturano es slo lo que se da, sino lo que se tiene y se est dis-puesto a mantener.

25

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

15/23

26

F I E S T A , T R A D I C I N Y C A M B I O

Es necesario, igualmente, contemplar el principio de diversi-dad del que se constituye toda cultura. Cada individuo poseeuna versin propia, personal y subjetiva, de la cultura que losdems (entre ellos el cientfico social) le atribuyen, as como delmodo en que funcionan las cosas en su grupo. Esa versin no espor tanto coincidente con la de otros miembros componentesdel grupo. As, lo que se presenta como la cultura de un grupono es ms que la organizacin de la diversidad propia de todasociedad humana, versiones diferentes pero equivalentes o CO-validables del mundo y de la vida que no inhiben ni impidenla identificacin y el reconocimiento entre individuos que pose-en esquemas mutuamente inteligibles. En este sentido, la cultu-ra tiene una uniformidad hablada ms que una unidad real.Pero, adems, el individuo no pertenece slo y exclusivamentea un grupo. Incluso en las sociedades ms simples, su pertenen-cia a distintos grupos viene marcada fundamentalmente por laedad y el sexo. En las sociedades ms complejas la multiplicidad de pertenencias se hace casi infinita -a un partido polticoy/o a una iglesia y/o a un club de ftbol y/o a una cofrada y/o auna asociacin de excombatientes y .. as ad nauseam-, aunquesiempre predominen unas sobre otras marcando el territorio,real o simblico, de valores compartidos, normas a seguir ycomportamientos esperados. La pertenencia a un grupo suele iracompaada de algCm rito de pasaje que consagra al nuevomiembro. El reconocimiento es, quizs, el grado mximo deaceptacin, la expresin ltima de una identidad finalmenteasumida y compartida. Todo ello se hace generalmente median-te la coercin, la coaccin o la imposicin -con todo un cuer-po de conocimientos seleccionados, registrados y transmitidosen la familia, en la escuela o en los medios de comunicacinen un marco de relaciones, de dependencia, de subordinacin,de explotacin, de dominacin y de poder, donde prevalece ladesigual posicin de unos individuos frente a otros y de unosgrupos frente a otros. Por ejemplo, el nacimiento, el sexo, la

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

16/23

I NTRODUCC IN

edad, la religin o la etnia determinan el juego de relacionesentre individuos y entre grupos. Esto quiere decir que unos yotros ven limitadas sus posibilidades de accin al marco de relaciones que les impone su reconocimiento y su pertenencia agrupos, colectivos, comunidades, naciones: varones/mujeres,nios/adultos, espaoles/marroques, creyentes/agnsticos, etc.

Finalmente, la cultura es un concepto dinmico que tieneen cuenta los elementos comunes que definen a una colectividad, pero tambin los que la hacen plural, diversa, abierta yreceptiva a la innovacin y al cambio, a la revisin y actualizacin de valores, normas y tradiciones que incorporen e integren nuevos elementos que la renueven adaptndola a unmundo en continua transformacin. Las culturas que se resisten al cambio tienen muchas ms probabilidades de desaparecer que aqullas que saben evolucionar al ritmo de los tiempos. Llevada la reflexin al caso concreto de la ciudad deGranada, el respaldo institucional que hasta ahora suAyuntamiento ha prestado a celebraciones como la ofrendafloral a la Virgen de las Angustias o la fiesta del 2 de Enero, porejemplo, puede ser sentido por una parte de sus ciudadanoscomo un gesto de reconocimiento hacia determinados aspectos de la historia de Granada (en estos casos, fundamentalmente de tipo religioso y blico, por muy objetivos que sepresenten) frente a otros muchos posibles que, por no ser objeto de un mismo tratamiento, excluyen a quienes gustaran deverse representados en ellos, en tanto que granadinos. De ah,la necesidad de un Foro en el que sus miembros no se limitena seguir las definiciones de la Real Academia acerca de la cul-tura, sino que la definan y re-definan permanentemente, en unesfuerzo por mantener el dilogo abierto con el pasado y laesperanza de una ciudad diversa, plural y multicultural.

****************************

27

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

17/23

28

F I E S T A , T R A D I C I N Y C A M B I O

Sobre este conjunto de premisas se construy la idea delForo de las Culturas para la ciudad de Granada que pretendaconvertirse en un referente para el debate y la discusin sobreel derecho de todas las culturas a contar con espacios de reco-nocimiento. Segn este principio, dos seran los objetivos bsi-cos del Foro de las Culturas:

Promover el estudio y el debate en torno a las formas deconvivencia de las diversas culturas, con objeto de ase-sorar a las administraciones pblicas, en general, y alAyuntamiento de Granada, en particular, para que sedesarrollen acciones polticas y de intervencin quefavorezcan la mejora de la convivencia intercultural y laconsoliden.Situar a la Ciudad de Granada como punto de referen-cia para todo el Estado en el que se muestre el modo enque es posible asegurar un trato igualitario y un recono-cimiento a las minoras culturales.

As, sobre el debate y la accin sensibilizadora, este Forode las Culturas ha intentado servir de gua al Ayuntamiento deGranada para que encuentre la pluralidad de discursos que lepermitan orientar sus mltiples polticas de atencin a la diver-sidad cultural y, al mismo tiempo, un espacio de proyeccinde la ciudad de Granada hacia el exterior, a modo de embaja-da para la promocin de la convivencia intercultural. De estamanera, Granada podr entrar en el Siglo XXI construyndosesobre la base de una ciudad multicultural, recuperando partede su pasado, a la vez que se apunta a las dinmicas que en elmismo sentido se dan en otras ciudades del mundo.

Unnimemente acogido por los grupos polticos represen-tados en el Ayuntamiento de Granada, el Foro comenz suandadura abordando un primer conjunto de temas que se han

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

18/23

I N TRODUCC I N

convertido en patrimonio cultural de la ciudad de Granada:sus celebraciones y fiestas. En este primer ao hemos solicita-do la "recuperacin" de la fiesta de Mariana Pineda y noshemos puesto a trabajar sobre la fiesta del 2 de Enero. Ante lasdistintas posiciones encontradas y enfrentadas respecto a suconmemoracin, el Foro ha intentado contribuir a acercarlascon el rigor histrico correspondiente y con el respeto hacialos colectivos que representan y defienden unas y otras. Estetexto que presentamos es un paso ms en la bsqueda delconocimiento que nos permita encontrar ese consenso.

****************************

Como decimos, en este volumen se recogen, fundamen-talmente, los trabajos presentados al Seminario Fiesta,Tradicin y Cambio que se celebr en junio de 2000 en la ciu-dad de Granada e impulsado por el Foro de las Culturas.

El primero de los trabajos es firmado por la profesora ElenaHernndez Sandoica. Ella es Catedrtica de HistoriaContempornea en la Universidad Complutense y entre suspreocupaciones cientficas estn la historia cultural y la escritu-ra de la historia, sus corrientes y problemas principales. En elcruce de ambas preocupaciones se sita su libro Los trminosde la historia. Cuestiones de historiografa y mtodo (1995). Hasido profesora visitante en la Universidad de la Habana y en laEscuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en Pars.

Su trabajo en este volumen se centra, en primer lugar, ensituar los conceptos principales ("fiesta" y "memoria histri-ca") en el marco de la nueva historiografa de orientacinsocial y antropolgica; y, en segundo lugar, en abordar unaserie de cuestiones polmicas sobre el uso (o los usos) polti-cos de la conmemoracin, tratando de poner de relieve aque-llos aspectos que ms interesantes resultan actualmente, a jui-cio de la ponente, en el debate de los historiadores.

29

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

19/23

30

F ' !ESTA , TRADIC IN Y CAMB IO

El segundo de los trabajos es el firmado por el historiador yescritor Agust Colomines i Companys. l es doctor en Historiay profesor titular del Departamento de Historia Contemporneade la Universitat de Barcelona. Ha sido profesor visitante en laUniversity of East Anglia (Reino Unido) y es miembro delCentre d'Estudis Histories lnternacionals-Pavell de laRepblica de la Universitat de Barcelona y, desde 1996, de laAssociation for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN)de la London School of Economics. Es, adems, coeditor de lasrevistas Afers. Fu lis de recerca i pensament y El Contemporani.Ha publicado los libros: Catarroja 1936/1939: insurgent i admi-nistrada, Ajuntament de Catarroja, 1987; El Catalanisme iI'Estat. La 1/uita parlamentaria per /'autonoma, 1898-191 7,Publicacions de 1'Abada de Montserrat, 1993, prologado porMiquel Roca i Junyent; Les Bases de Manresa de 1892 i els or-gens del catalanisme, Generalitat de Catalunya, 1992, conjuntamente con Josep Termes, y, junto a Vicent S. Olmos, L'EspaiLocal. Bibliografa de I'Horta-Sud. lndagacions i Propostes,ldeco, 1990 y Les raons del passat. Tendencies historiografiquesactua/s, Editorial Afers, 1998. Ha coordinado el libro colectivoLa resposta catalana a la crisi i la perdua colonial de 1898.Asimismo ha publicado artculos especializados en L'Avenc;:,Historia Contempornea o L'Espi/1 y es, tambin, colaboradorhabitual de la prensa diaria catalana. Como escritor ha publicado los poemarios Poemes de la nta del general (1993), Deformes i 1/egendes o la desproporc deis somnis (1997) y La iradeis dies (2000). Es responsable de la seleccin de poesa delprograma radiofnico "Catalunya Nit" de Catalunya Radio.

En el trabajo que recogemos en esta obra, tras una introduccin sobre la importancia de la "historia pequea" frente ala llamada "gran historia", desarrolla su particular posicin apartir de tres enunciados: la simbologa y el nacionalismobanal, la historiografa y la construccin del ceremonial

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

20/23

I N TRODUCC I N

nacionalista y la revisin de los mitos. Siguiendo a veces lastesis de Billig sobre la nacionalizacin cotidiana de la simbologa, en otras ocasiones los trabajos de Quintana sobre latransformacin de la Fiesta del Estandarte y de la figura del ReyJaime 1en Mallorca despus de la conquista y del"genocidio"de los musulmanes o, en otras, las de Fabregas sobre las raceslegendarias de los pueblos y la construccin del imaginario dela patria, intenta reflexionar, por un lado, acerca de losEstados-nacin y las minoras nacionales y, por otro, sobre latransformacin de los mitos a travs de la historia como resultado de las luchas sociales.

El tercero de los trabajos esta firmado por el antroplogoManuel Delgado Ruiz. l es profesor titular de Antropologa enla Universidad de Barcelona y ha trabajado sobre los procesosde produccin de la identidad en contextos urbanos. Es autorentre otros libros de: De la muerte de un dios (1986} La irasagrada (1991 ), Las palabras de otro hombre (1992) y El ani-mal pblico (Premio Anagrama de Ensayo 1999).

En su trabajo nos explica como en las sociedades complejas, los estados de excepcin festivos pueden ser mecanismosal servicio bien de la afirmacin de una imaginaria identidadcomn, bien de la disolucin de cualquier identidad individualo compartida, en una apropiacin masiva e indiferenciada delos espacios pblicos. Si en el primer caso, la fiesta se conducecomo un dispositivo de exclusin, puesto que slo admite aquienes pueden ser reconocidos como "uno de los nuestros",en la segunda lleva hasta las ltimas consecuencias la capacidad integradora del anonimato. De ah que la fiesta se constituya en instrumento central tanto de los procesos al servicio dela imposible coherencia cultural de un territorio, como deaquellos otros que tienen la cohesin social como meta. La fiesta es, en este Ciltimo uso, herramienta y metfora de la convi-

31

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

21/23

32

F IESTA , TRAD IC IN Y. CAMB IO

vencia entre quienes, siendo y sabindose distintos, entiendenla diferencia que encarnan como superable.

El cuarto de los trabajos es el del profesor Honorio VelascoMaillo. l es catedrtico de Antropologa Social UNED y entresus publicaciones principales destacan las siguientes: Tiempo defiesta. Ensayos antropolgicos sobre las fiestas en Espaa; LaCultura y las Culturas. Lecturas de Antropologa Social yCultural; Lecturas de Antropologa para educadores; La Lgicade la investigacin etnogrfica. Rituales y proceso social y Es unvoto. Ha sido tambin profesor invitado y conferenciante en:University of Chicago, University of lllinois at Chicago Circle,University of California Berkeley, Indiana UniversityBloomington, Cornell University, ... y las universidades espao-las: Complutense, Santiago, Granada, Valladolid, Murcia,Huelva, Sevilla, Menndez y Pelayo, Burgos, Zaragoza, Rovira iVirgili ....

En el trabajo que nos presenta nos indica cmo en muchaspoblaciones rurales que mantenan un sistema de fiestas articu-lado, la entrada en los tiempos modernos ha conllevado cam-bios sustantivos. Se han dejado de celebrar no pocas fiestas ose abandonado algunas prcticas festivas, pero algCtn tiempodespus han comenzado a recuperarse, a revitalizarse y a insti-tuirse "tradiciones" de un modo un tanto imprevisto por los te-ricos de la modernizacin. Las recuperaciones o el manteni-miento de la continuidad tradicional no se ha hecho sin cam-bios. No pocas fiestas se han desplazado hacia fechas msoportunas, aunque tales desplazamientos han provocado reac-ciones de resistencia pues afectaban al orden del tiempo de lavida tradicional. Los conflictos entre sectores partidarios o node los cambios se han resuelto de forma variada. Por otra parte,la fiestas "tradicionales" han sido reelaboradas en los tiemposmodernos en varias direcciones: por un lado, se han tomado

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

22/23

I N TRODUCC I N

como escenarios de expresin y de ejercicio y activacin de lasidentidades colectivas territoriales; por otro lado, se han idoconfigurando como espectculos ofrecidos ms o menos inten-cionadamente a visitantes y turistas. Con todo, se nos indicacomo stos son algunos de los modos de la pervivencia de lastradiciones en los tiempos modernos.

Por ltimo, el profesor Jos Luis Garca Garca firma el quin-to trabajo. l es catedrtico de Antropologa Social y en la actua-lidad Director del Departamento de Antropologa Social de laUniversidad Complutense. Ha realizado trabajo de campo enAsturias, en la Comarca de Los Oseas y en la Cuenca MineraCentral. Su inters terico se mueve dentro del mbito de laAntropologa cognitiva y simblica, y dirige en la actualidad unainvestigacin sobre seis zonas mineras espaolas. Entre sus publi-caciones destacan Antropologa del Territorio, PrcticasPaternalistas y Rituales y Proceso Social.

l nos explica como a los rituales se les suele atribuir unpapel fundamental en la organizacin social y en la construc-cin de las identidades colectivas. Ello implicara tambin quelos rituales poseen una fuerte capacidad de exclusin: se con-textualizan con frecuencia dentro de fronteras fsicas y marcanfronteras sociales. Pero no todos los rituales operan de lamisma manera. Se tratar de analizar las caractersticas de losrituales de frontera y valorar su realidad cultural y sus conse-cuencias sociales. Para poder realizar tal anlisis, el autor dis-tingue dos tipos de rituales festivos: las conmemoraciones y lacelebraciones. Las primeras estn directa o indirectamenteancladas en el pasado, las segundas se justifican en su mismarealizacin. Las celebraciones admiten siempre una mayor fle-xibilidad, incluyen actuaciones ms espontneas y modifica-bles, y los sujetos participan en ellas de forma ms individualque en las conmemoraciones. Bajo esta argumentacin, en el

33

-

7/30/2019 GarciaCastano2000d.pdf

23/23

F I E S T A , T R A D I C I N Y C A M B I O

trabajo se trata de reflexionar sobre el acontecimiento festivodel 2 de Enero en Granada y trata de responder, desde laAntropologa, a acontecimientos de esta naturaleza. Se planteala necesidad de ser capaces de explicar las reacciones antag-nicas de los participantes ante las propuestas de transforma-cin. Para ello, defiende que es necesario partir de una visinconjunta de los acontecimientos festivos y de una tipologaque explique por qu ante algunos de ellos los actores recha-zan cualquier modificacin y, ante otros, esos mismos actoresparecen no darle importancia a los cambios.

Hasta aqu los diferentes textos que se corresponden conlos trabajos presentados por los ci neo ponentes en elSeminario Fiesta, Tradicin y Cambio. Junto a estos textoshemos credo oportuno incluir diferentes materiales produci-dos por el Foro de las Culturas que permitirn, sin lugar adudas, no slo conocer el trabajo desarrollado por el citadoForo, sino, adems, ayudar a conocer con ms detalle la plu-ralidad de opiniones y visiones que se muestran a la hora dereflexionar sobre las formas de organizar nuestra convivencia.Con todo ello, creemos haber contribuido a uno de los objeti-vos que nos marcamos cuando nos pusimos en marcha: esta-blecer espacios ciudadanos para el dilogo y el debate quepudieran mostrar las diferentes versiones del mundo que pose-emos aquellos que compartimos un mismo espacio social.Tales versiones diversas, lejos de ser un impedimento para lavida en comn, terminarn descubrindose como una partecondicionante de las relaciones sociales.

Esperamos y deseamos que estos Papeles del Foro de lasCulturas nos ayuden en la construccin de esas sociedades enlas que todos tengan su espacio de convivencia en comn.