a0789s07

-

Upload

anonymous-h5gryire8r -

Category

Documents

-

view

215 -

download

3

description

Transcript of a0789s07

Unasylva 224, Vol. 57, 2006

26

Cuando los cazadores-recolectores de los bosquesse hacen sedentarios:

consecuencias para la dieta y la salud

E. Dounias y A. Froment

Edmond Dounias y Alain Froment son especialistas del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD, antes ORSTOM). Edmond Dounias trabaja también en el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), Bogor (Indonesia).

Cambios en el estilo de vida: un equipo de trabajo de pigmeos Kola

empleados en el proyecto de

oleoducto Chad-Camerún que cruza

los bosques de la costa meridional del

Camerún

La dieta y la salud son indicadores sensibles de la capacidad humana de adaptarse al cambio. El futuro de los ecosistemas fores-

tales es inseparable del futuro de los pueblos que viven en los

bosques. Hay que investigar pues con-juntamente los desafíos para la salud tanto de los bosques como de los seres humanos. Lamentablemente, la inves-tigación dedicada a las consecuencias de la pérdida de biodiversidad sobre la salud humana se ha dirigido en general a los sistemas ecológicos y mundiales y persiste en desdeñar los factores socio-lógicos y psicológicos. Es preciso que naturalistas, ecologistas, antropólogos y médicos se sienten en torno a una misma mesa para investigar las amenazas que ponen en peligro simultáneamente la salud de las personas y la sostenibilidad de los ecosistemas. Los administradores forestales y las autoridades responsables necesitan soluciones que combinen la ordenación del ecosistema y las inter-venciones en el sector sanitario para mejorar la salud y el bienestar humanos manteniendo al mismo tiempo un eco-sistema sano. La situación dramática de los pocos grupos que quedan de caza-dores-recolectores, que aún dependen sobre todo de los recursos forestales, es emblemática de lo que está en juego cuando cambia rápidamente el uso de la tierra en las regiones forestales.

Los cambios en los regímenes alimen-tarios y la exposición a nuevas enferme-dades son indicadores sensibles de los costos ecológicos y culturales que los cazadores-recolectores de antaño están pagando para ocupar su puesto en la modernidad. Tales indicadores iluminan problemas sociopolíticos delicados que requieren intervenciones concertadas y urgentes que respondan a los intereses tanto del desarrollo como de la conser-vación. Los cazadores-recolectores de hoy permiten comprender cómo vivían los seres humanos cuando sus estilos de vida y su acervo genético eran más com-patibles. La experiencia acumulada por las sociedades de cazadores-recolectores puede considerarse como una referencia significativa para los esfuerzos de hoy para promover la salud y prevenir la enfermedad, incluso en los países indus-trializados del mundo.

En este artículo se examinan los cam-bios que se producen en la dieta y la salud cuando los habitantes nómadas de los bosques se sedentarizan. Los ejemplos se toman de grupos de pigmeos africanos como los Kola, los Medjan y los Baka de Camerún, los Aka de la República Centroafricana y los Efe y Mbuti de la República Democrática del Congo; y en Asia, los Punan, antiguos nómadas

224spanish_book.indb 26 16/11/2006 10:57:49

27

Unasylva 224, Vol. 57, 2006

El despioje es una práctica social común entre los pigmeos Baka del

sur del Camerún, que abandonan temporalmente sus aldeas

permanentes para establecer campamentos estacionales en el

bosque. El exceso de parásitos en el campamento es a menudo motivo

para trasladarse a otro lugar

forestales de Borneo, en particular los Tubu Punan de la cuenca de Tubu de Kalimantan oriental (Indonesia). Todos estos grupos antaño nómadas se vieron obligados a asentarse en aldeas perma-nentes en el transcurso del siglo XX, pero todavía dependen de la caza y la recolección de frutos silvestres para su sustento y siguen migrando estacional-mente al bosque en busca de los recursos forestales.

LA ALTA BIODIVERSIDAD FORESTAL TAMBIÉN SIGNIFICA RIQUEZA EN AGENTES PATÓGENOSEl número de especies vegetales y animales desciende a medida que nos alejamos del ecuador. Esta distribución se ha documentado también reciente-mente respecto a las especies parásitas e infecciosas. Los factores climáticos son muy importantes para explicar el vínculo entre latitud y riqueza de pato-génesis humanas (Guernier, Hochberg y Guégan, 2004). La alta correlación entre la diversidad de parásitos y enfermedades infecciosas y la distribución de los bos-ques tropicales húmedos ha alimentado la creencia persistente de que los bosques son inhóspitos para los seres humanos. Se pasan así por alto, sin embargo, los numerosos servicios prestados por los ecosistemas naturales para controlar la aparición y la difusión de enfermedades infecciosas. Función protectora de la biodiversidad es, por ejemplo, el mante-nimiento del equilibrio entre predadores y presas y entre vectores y parásitos en las plantas, animales y seres humanos (Chivian, 2001).

En el mundo desarrollado, la ima-gen inspirada en Rousseau del buen salvaje que vive en armonía con su medio ambiente ha persistido a través de los siglos, pero el romanticismo excesivo ha reforzado indebidamente la convicción entre muchos silvicultores y conserva-dores de que el bosque es insalubre para el hombre. Los funcionarios estatales pueden apoyarse en esta opinión para justificar las decisiones de expulsar del bosque a sus habitantes, supuestamente por su propio bien.

Sin embargo, la reubicación por razones económicas, medioambientales y políti-cas de un pueblo nómada compromete sus condiciones de salud al ejercer una

presión enorme sobre su medio natural y sus sistemas culturales. Una vez que estos grupos se sedentarizan y prolongan su estancia en poblados mayores, se crea un ámbito que facilita la prolifera-ción y el mantenimiento de una pesada carga patógena. Además, los cambios medioambientales en el uso local de la tierra tras el asentamiento pueden combinarse con alteraciones del clima mundial para perturbar el ecosistema natural, produciendo nuevos hábitats favorables a los vectores y elevando el riesgo de transmisión de infecciones virales y parasitarias entre las pobla-ciones (Patz et al., 2000).

LOS CAZADORES-RECOLECTORES DE ANTAÑO HAN PERDIDO LAS VENTAJAS ECOLÓGICAS DEL NOMADISMOEl nomadismo y el mantenimiento de pequeñas comunidades eran respuestas eficientes adaptadas a la alta diversidad de enfermedades parasitarias e infeccio-sas. Los cazadores-recolectores nómadas vivían en grupos pequeños y dispersos en extensos bosques escasamente pobla-dos (en general menos de un habitante por kilómetro cuadrado). La fugacidad de sus asentamientos reducía notable-mente su exposición a enfermedades transmisibles, parásitos propagados por el aire o en los alimentos y contamina-ción fecal. Más que la escasez de ali-mentos, el exceso de parásitos (moscas, piojos y garrapatas) en el campamento empujaba con fuerza a buscar otro lugar.La muerte de un miembro de la comu-

nidad también daba lugar a la división de ésta y a la busca de nuevos asenta-mientos, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de que cualquier factor letal con-taminara a otros miembros del grupo.

Facilitaban la alta movilidad la ligereza del equipaje y el número limitado de hijos supervivientes. Los grupos migraban a lo largo de rutas territoriales extensas y lineales. Las migraciones regulares a lo largo de esas rutas no solo reducían los obstáculos para la obtención de alimen-tos –ya que los cazadores-recolectores eran propietarios y administradores de los recursos forestales dentro de esos territorios lineales, influyendo sobre su distribución espacial y su densidad (Dounias, 2001)– sino que también cons-tituían una buena gimnasia aeróbica, con la consiguiente reducción de grasa corporal, baja presión sanguínea, bajos niveles de colesterol y prevención de cáncer y de complicaciones cardiovas-culares (Eaton y Eaton, 1999).

224spanish_book.indb 27 16/11/2006 10:59:17

Unasylva 224, Vol. 57, 2006

28

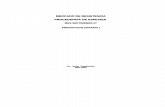

una alta natalidad que contrarresta la alta mortalidad infantil.

En contraste, la base más estrecha de la pirámide de edad

de natalidad que se corresponde con la menor mortalidad

infantil debida a la facilidad de acceso a atenciones médicas.

Pirámides de edad recientes de los

pigmeos Kola sedentarios, de los

Punan y de los Punan periurbanos

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

Pigmeos Kola, Camerúnn = 2878 en 2004

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

n = 8956 en 2002

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

Punan, Kalimantan oriental (todas las comunidades)

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-90

Punan de Tubu periurbanosn = 951 en 2002

Mujeres Hombres

Aunque todavía es objeto de contro-versia, la hipótesis de la «dieta Palaeo» (Wiss, 2006) sostiene que los cazado-res-recolectores tenían un régimen ali-mentario sano rico en proteínas y fibra y pobre en sal, leche y azúcar.

La relativa buena forma física tenía sin embargo su contrapartida en una mortalidad relativamente alta causada por accidentes de caza, caídas de árboles, mordeduras de serpientes y conflictos humanos. Las vidas de los cazadores-recolectores subsistentes son relativa-mente breves: tanto entre los Punan como entre los pigmeos Kola, los individuos de más de 65 años constituyen menos del 2 por ciento de la población (véase la figura). La mortalidad infantil es hoy comparable a la registrada en Europa hace algunos siglos. La brevedad de la vida y la alta mortalidad infantil son factores reguladores necesarios en un

proceso darwiniano de selección que ha asegurado una demografía estable y la correspondiente sostenibilidad del estilo de vida en relación con la disponibilidad de recursos (Froment, 2001).

LA NUEVA VIDA SEDENTARIA EXPONE A NUEVAS ENFERMEDADES…Aunque algunos autores sostienen que el asentamiento permanente puede mejorar las condiciones de salud, las observacio-nes revelan claramente que el paso de la vida nómada a la sedentaria supone en general un riesgo para la salud y el bienestar. Actualmente, las poblaciones forestales son sobre todo agricultores. Las poblaciones de cazadores-recolecto-res que han optado por no pasar a la agri-cultura experimentan actualmente una transición sociológica. Se enfrentan con expansiones demográficas que ponen a

prueba la capacidad sustentadora de los recursos comestibles silvestres (es decir la capacidad del recurso para satisfacer las necesidades del grupo consumidor sin efectos negativos sobre la supervivencia del recurso) y obligan a estos pueblos a hacerse más sedentarios.

Todavía más amenazadora que la inse-guridad alimentaria para la superviven-cia de los habitantes de los bosques es la carga de las enfermedades transmisibles, que son muy diversas en los ecosistemas húmedos y cálidos. A continuación se indican algunos efectos directos perju-diciales para la salud de la transición a una vida sedentaria.

224spanish_book.indb 28 16/11/2006 10:59:18

29

Unasylva 224, Vol. 57, 2006

CUADRO 1. Comparación de la carga parasitaria entre grupos de antiguos cazadores-recolectores forestalesactualmente sedentarios (porcentaje de población infestada)

Cazadores-recolectoressedentarios

País Anquilostoma(Ankylostomaspp. y Necator

spp.)

Gusanos

(Trichurisspp.)

Gusanosredondos

(Ascaris spp.)

Amebas

Patógenas No patógenas

Grupos de Asia sudoriental

Tubu Punan Indonesia 35 9 60 5 6Semang Malasia 93 56 12 9 30Temiar Malasia 78 23 2 3 18Jahut Malasia 52 29 20 8 28Semai Malasia 74 12 13 10 39Jakun Malasia 64 62 65 3 31Semelai Malasia 70 72 71 6 17Temuan Malasia 79 91 59 12 37

Pigmeos africanosMbuti República Democrática

del Congo85 70 57 36 –

Aka República Centroafricana 71 – – – –

Kola Camerún – 85 51 – –Medjan Camerún – 83 90 – –

AmerindiosYanomami Brasil 59 80 86 49 85Ticuna Colombia 83 77 76 69 55Palikur Guyana Francesa 90 19 76 31 16Campa Perú 45 20 28 21 37Xingu Brasil 81 – 18 61 87

Nota: – = no hay datos.

Las tierras desbrozadas en las que se establecen aldeas permanentes tienen mayores fluctuaciones diarias de tem-peratura y humedad. La alternancia de noches más frías y húmedas con días más cálidos y secos favorece las patologías pulmonares.

La higiene deficiente y la mayor pro-miscuidad llevan a contactos más fre-cuentes con desechos humanos y anima-les, facilitando así la contaminación fecal y aumentando la carga parasitaria. La fre-cuencia de gusanos intestinales –causa de anemia y posiblemente de raquitismo, con consecuencias potencialmente dra-máticas para el desarrollo psíquico de los niños– ha aumentado generalmente con una vida sedentaria. No obstante, los Punan sedentarios registran índices más bajos de cargas parasitarias que, por ejemplo, muchos grupos africanos de pigmeos, porque se han asentado en las orillas de los ríos y utilizan éstos con fines sanitarios (Cuadro 1). La rica fauna acuática sirve para reciclar con rapidez y eficiencia la basura humana. La contaminación fecal es también una fuente de infecciones bacterianas y vira-les intestinales, que son causas importan-tes de malnutrición, diarrea infecciosa y mortalidad infantil.

Misioneros y autoridades locales pro-mueven decididamente el uso de prendas de vestir europeas. Sin embargo, a falta de jabón, la ropa se gasta y ensucia hasta quedar inservible constituyendo así un medio propicio para enfermedades de la piel.

El peligro de contraer zoonosis (enfer-medades transmitidas de animales al hombre) es elevado en los bosques habi-tados o colonizados, por la proliferación de vectores patógenos llevados por roe-dores, ya que los roedores se ven atraídos por la basura doméstica y la comida almacenada. El contacto frecuente con una gran variedad de animales domés-ticos eleva también la probabilidad de transferencia de patogénesis entre espe-cies. Además, el agua estancada próxima al hábitat atrae insectos portadores de enfermedades.

La aparición de nuevas enfermeda-des zoonóticas se intensifica también con el sedentarismo. Es probable que nuevas zoonosis hayan aparecido his-tóricamente muchas veces en la vida silvestre pero no se hayan podido propa-gar más allá del foco inicial porque las víctimas infectadas, sin salir de peque-ños reductos desperdigados, habrían muerto o se habrían curado antes de

entrar en contacto con mayores pobla-ciones humanas. En tiempos modernos, el crecimiento exponencial en volumen y velocidad del comercio y los viajes ha transformado la epidemiología de las nuevas enfermedades infecciosas, dándoles una importancia mundial más que local. Al vivir en aldeas permanentes y más pobladas, los viejos cazadores-recolectores que siguen practicando la caza –para consumo propio y para el comercio– están más expuestos a enfer-medades zoonóticas y a contribuir a su difusión. Tienen en su sangre niveles de inmunoglobulinas más altos que los agricultores, lo que indica una mayor propensión a la infección. La infección lleva a menudo a la malnutrición, la que a su vez da lugar a una resistencia baja y a una mayor infección, en un círculo vicioso.

La mayor exposición a enfermedades transmisibles (p. ej., viruela, sarampión, paperas, cólera, rubeola, difteria y gripe) va unida a concentraciones densas de asentamientos humanos. En un grupo humano pequeño y aislado estas patogé-nesis no pueden durar mucho: recorren todo el grupo infectando a cada persona; los individuos mueren o desarrollan una inmunidad permanente, y la patogénesis

224spanish_book.indb 29 16/11/2006 10:59:18

Unasylva 224, Vol. 57, 2006

30

Al vivir en aldeas permanentes y

más pobladas, los antiguos cazadores-

recolectores que siguen alimentándose de la caza contribuyen a la difusión

de enfermedades zoonóticas silvestres,

como nuevos hantavirus propagados por

garrapatas parásitasde los osos salvajes

de Borneo

fenece cuando no queda nadie a quien infectar. Pero cuando una población humana es numerosa y concentrada, estas enfermedades tienen una suficiente masa crítica de habitantes para posi-bilitar la propagación. La patogénesis puede persistir incluso después de una epidemia, porque nacimientos e inmi-gración proporcionan constantemente nuevos portadores. La patogénesis puede prosperar indefinidamente, y puede bro-tar otra epidemia cuando el número de nuevos portadores haya crecido bastante. En Kalimantan, la viruela hizo estra-gos entre los agricultores Dayak, pero los Punan nómadas apenas se vieron afectados porque practicaban el trueque silencioso para evitar el contacto físico directo durante la epidemia: marcaban un lugar en el que los comerciantes forá-neos podían depositar sus mercancías, y una vez que los comerciantes se retira-ban tomaban las mercancías y pagaban con productos forestales que dejaban en el mismo lugar (Knapen, 1998). Sin embargo, hoy ya no es posible recurrir a la protección del trueque silencioso ni simplemente buscar refugio aden-trándose en la isla. Entre las diversas enfermedades infecciosas que reapare-cen hoy entre los antiguos cazadores-recolectores, la tuberculosis es la más mortífera (Barrett et al., 1998).

La baja densidad de población y la dispersión de los asentamientos carac-terísticas de la vida nómada protegían de manera efectiva contra enfermedades vectoriales, ya que los potenciales por-tadores humanos estaban diluidos en el

medio ambiente y eran menos visibles para los vectores. Los Punan nómadas y los pigmeos se libraron del paludismo porque constantemente salían del radio de acción de los mosquitos vectores antes de que los parásitos causantes del paludismo (Plasmodium spp.) pudieran reproducirse. Las alteraciones del pai-saje y las novedades que acompañaron al reasentamiento de las sociedades nóma-das, como la construcción de carreteras, la extracción de madera, la minería y las plantaciones agroindustriales, dieron lugar a brotes de paludismo. Trabajado-res temporales en zonas de paludismo alto y endémico (p. ej., explotaciones forestales, aldeas agroindustriales) algu-nas veces vuelven a traer formas agudas de Plasmodium spp. que pueden hacer brotar una epidemia. En 2002 sucedió esto en dos remotas aldeas Punan de la cuenca de Tubu, cuando trabajadores que regresaban de Malasia llevaron una forma grave de paludismo que mató a 28 niños (la mitad de la población menor de cinco años) en pocos meses.

Industrialización y urbanización, que en general siguen al desarrollo econó-mico en los bosques tropicales, acarrean cambios en la dieta y la nutrición de una población. El paso a una vida sedentaria influye sobre la disponibilidad y la dis-tribución de los alimentos y en particular sobre la nutrición y la salud de los niños. Los Punan periurbanos reasentados y los pigmeos Kola y Baka sedentarios, por ejemplo, tienden a una ingesta excesiva de alimentos energéticos ricos en grasas y azúcares pero carentes en carbohi-

dratos complejos. Estudios epidemio-lógicos han confirmado un nexo entre esta dieta y los riesgos de enfermedades degenerativas crónicas en adultos de edades media y avanzada, en particular enfermedades cardiovasculares y cier-tos tipos de cáncer. Otros alternaciones nutricionales como anemia, obesidad, hipertensión, altos niveles de coleste-rol y diabetes aparecen también entre estos antiguos cazadores-recolectores. Su buena salud legendaria está compro-metida y es actualmente peor que la de sus vecinos agricultores.

El índice de masa corporal (IMC)–estimación de los porcentajes relativos de grasa y masa muscular en el cuerpo humano basada en una ecuación que relaciona peso con altura– se utiliza ampliamente para evaluar el estado nutri-cional de una población. Los índices de los cazadores-recolectores sedenta-rios son notablemente inferiores a los de sus vecinos agricultores (Cuadro 2). Sin embargo, el IMC de los Punan de Tubu que han optado por quedarse en el bosque (llamados «remotos» en el Cuadro 2) es mucho mejor que el de sus parientes a quienes las autori-dades indonesias convencieron para que se asentaran cerca de la ciudad de Malinau poco después de 1970 (llamados «periurbanos» en el cuadro).

… Y CAUSA NUEVOS DESÓRDENES SOCIALESLa modernización –a menudo acelerada por incentivos gubernamentales– seasocia generalmente a una mayor

224spanish_book.indb 30 16/11/2006 11:00:47

31

Unasylva 224, Vol. 57, 2006

CUADRO 2. Índice de masa corporal (IMC) de algunas sociedades de antiguos cazadores-recolectores en comparación con el de algunos de sus vecinos pescadores y agricultores

Población Hombres Mujeres Fuente

Kola costera (Camerún)Pigmeos 20,2 19,7 Froment et al., 1993Pescadores Yasa 22,3 21,9 Froment et al., 1993Agricultores Mvae 22,0 22,5 Froment et al., 1993

Kola continental (Camerún)Pigmeos 20,0 19,8 Kesteloot et al., 1996Agricultores Bulu y Ngumba 20,7 21,0 Kesteloot et al., 1996

Efe (República Democráticadel Congo)Pigmeos 20,2 20,2 Bailey et al., 1993Agricultores Lese 21,6 21,7 Bailey et al., 1993

Borneo (Indonesia)Punan de Tubu (remotos) 20,6 19,9 Dounias et al., 2004Punan de Tubu (periurbanos) 19,9 19,6 Dounias et al., 2004Agricultores Iban 20,9 22,2

El alcoholismo es una nueva patología social que hace estragos entre los aldeanos Baka sedentarios

pobreza. Contribuye a una serie de desórdenes sociales que afectan indirec-tamente a la salud de los habitantes de los bosques (Levang, Dounias y Sitorus, 2004).

Facilitar el acceso a la educación, los mercados y el comercio, las oportunida-des de empleo y los servicios locales de salud es el argumento usual para imponer el reasentamiento de los cazadores-reco-lectores. Pero, por varias razones prácti-cas, estas ventajas rara vez se consiguen. Los asentamientos permanentes suelen estar lejos de las ciudades, y lo remoto de los servicios no deja de ser una difi-cultad. Por ejemplo, los pigmeos Baka sedentarios se ven mucho más afectados por el pian, una forma no venérea de la sífilis, que sus vecinos agricultores (80 por ciento y 37 por ciento respectiva-mente), como consecuencia directa de su acceso desigual a servicios de salud. Los funcionarios, muchos de los cuales siguen viendo como primitivos a los habitantes de los bosques, se niegan a menudo a aceptar destinos en asenta-

mientos remotos o los abandonan a los pocos meses. Para los pobladores de los bosques, la ilusión del desarrollo deja paso a la frustración y al sentimiento de quedar abandonados. El apoyo social en forma de mutualidades, actividades colectivas y distribución de alimentos declina constantemente y es sustituido por actitudes más individualistas.

El estrés y la depresión son enfer-medades mentales bastante comunes, que pueden desembocar en violencia conyugal y en varios tipos de adicción.El alcoholismo duro y el tabaquismo son fuentes directas de intoxicación ypueden ser causas indirectas de patolo-gías como la tuberculosis. La conversión de los Punan al cristianismo ha limitado la prevalencia del alcoholismo, pero los enfisemas y el cáncer han aumentado, probablemente como consecuencia del fuerte consumo de tabaco (Strickland y Duffield, 1998). La rápida propagación de enfermedades de transmisión sexual como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es otro triste ejemplo de la «atracción fatal del desarrollo» (Froment, 2004).

Los remedios tradicionales son inefi-cientes para tratar enfermedades que los cazadores-recolectores no conocían cuando eran todavía nómadas. Por ejem-plo, en comparación con sus vecinos agricultores Dayak, los Punan saben poco sobre plantas con propiedades antipalú-dicas (Leaman et al., 1995). Curanderos y ancianos pierden por consiguiente su influencia política, y menudean los con-

flictos sociales entre generaciones. La falta de controles sociales da lugar a un abuso dramático de medicinas manufac-turadas, como píldoras analgésicas que se venden sin restricción en comercios locales y antibióticos diversos que se toman con frecuencia sin atender a las instrucciones de uso. La automedicación con sus correspondientes adicciones ha llegado a ser un gran problema sanitario en las sociedades nómadas de antaño.

CONCLUSIÓNSi los ecosistemas forestales son diná-micos, también lo son las sociedades humanas que dependen del bosque. Los habitantes de los bosques han tenido que adaptarse a cambios permanentes de los ecosistemas forestales. Sin embargo, los cambios con que hoy se enfrentan son mucho más brutales y radicales que los experimentados en otros tiempos. Con la deforestación acelerada, la modificación drástica de la disponibilidad de recursos y la influencia invasora de la econo-mía monetaria, estos grupos encuentran cada vez más difícil adaptar sus siste-mas sociales, culturales, económicos y políticos. Las opciones actuales de las sociedades de antiguos cazadores-recolectores ya no son validadas por la experiencia, y el paso de la vida nómada a la sedentaria resulta costoso desde el punto de vista del éxito ecológico.

El cambio social no va necesaria-mente unido al equilibrio biológico. A veces puede invalidar los mecanismos de defensa y comprometer la situación

224spanish_book.indb 31 16/11/2006 11:00:54

Unasylva 224, Vol. 57, 2006

32

La generación más joven de los Punan que ha crecido cerca de la ciudad disfruta de electricidad y televisión pero padece discriminación en el mercado de trabajo, y las alteraciones nutricionales y las crecientes patologías sociales son síntomas de su inadaptación ecológica y sociocultural

nutricional. El desequilibrio biológico puede a su vez comprometer la integridad social y cultural de la sociedad.

Sin embargo, el deterioro de las dietas y el aumento de las enfermedades son solo síntomas anunciadores de los desajustes ecológicos y socioculturales que experimentan las sociedades de anti-guos cazadores-recolectores. Más graves que la malnutrición y las enfermedades son la inseguridad y la discriminación causadas por los prejuicios sociales.El futuro sano de estos grupos depende de factores socioeconómicos y sociopo-líticos como el acceso a la educación y el reconocimiento de los derechos tradicio-nales. La asistencia médica para reme-diar la malnutrición y las enfermedades de estas gentes calmarían los síntomas, pero no deben excluir otras interven-ciones de más alcance, considerando los inductores de cambios ecológicos, sociales, políticos y económicos que afectan indirectamente a la salud de los habitantes de los bosques. No solo de los médicos depende el mejoramiento de su salud.

Bibliografía

Bailey, R.C., Jenike, M.R., Ellison, P.T., Bentley, G.R., Harrigan, A.M. y Peacock, N.R. 1993. Seasonality of food production,

nutritional status, ovarian function and

fertility in Central Africa. En C.M. Hladik,

A. Hladik, O.F. Linares, H. Pagezy, A.

Semple y M. Hadley, eds. Tropical forests,

people and food. Biocultural interactions

and applications to development, pp. 387-

402. París, Francia, Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Barrett, R., Kuzawa, C.W., McDade, T. y Armelagos, G.J. 1998. Emerging and

re-emerging infectious diseases: the third

epidemiologic transition. Annual Review

of Anthropology, 27: 247-271.

Chivian, E. 2001. Environment and health: 7.

Species loss and ecosystem disruption – the

implications for human health. Canadian

Medical Association Journal, 164(1):

66-69. Disponible en: chge.med.harvard.

edu/publications/journals/documents/

chiviancan.pdf

Dounias, E. 2001. The management of

wild yam tubers by the Baka Pygmies

in Southern Cameroon. African Study

Monographs, 26: 135-156.

Dounias, E., Kishi, M., Selzner, A., Kurniawan, I. y Levang, P. 2004. No

longer nomadic: changing Punan Tubu

lifestyle requires new health strategies.

Cultural Survival Quarterly, 28(2): 15-

20. Disponible en: 209.200.101.189/

publications/csq/csq-article.cfm?id=1761

Eaton, S.B. y Eaton, S.B. III. 1999. Hunter-

gatherers and human health. En R.B. Lee y

R. Daly, eds. The Cambridge encyclopedia

of hunters and gatherers, pp. 449-455.

Cambridge, Reino Unido, Cambridge

University Press.

Froment, A. 2001. Evolutionary biology

and health of hunter-gatherer populations.

En C. Panter-Brick, R.H. Layton y P.

Rowley-Conwy, eds. Hunter-gatherers:

an interdisciplinary perspective, pp. 239-

266. Cambridge, Reino Unido, Cambridge

University Press.

Froment, A. 2004. Do people belong in the

forest? Cultural Survival Quarterly, 28(2):

36-40. Disponible en: 209.200.101.189/

publications/csq/csq-article.cfm?id=424

Froment, A., Koppert, G.J.A. y Loung,J.-F. 1993. “Eat well, live well”: nutritional

status and health of forest populations in

southern Cameroon. En C.M. Hladik, A.

Hladik, O.F. Linares, H. Pagezy, A. Semple

y M. Hadley, eds. Tropical forests, people

and food. Biocultural interactions and

applications to development, pp. 357-364.

París, Francia, UNESCO.

Guernier, V., Hochberg, M.E. y Guégan, J.-F. 2004. Ecology drives the worldwide

distribution of human diseases. PLoS

Biology, 2(6): 740-746. Disponible en:

biology.plosjournals.org/perlserv?request=

get-document&doi=10.1371/journal.

pbio.0020141

224spanish_book.indb 32 16/11/2006 11:01:04

33

Unasylva 224, Vol. 57, 2006

Kesteloot, H., Ndam, N., Sasaki S., Kowo M. y Seghers, V. 1996. A survey of blood

pressure distribution in Pygmy and Bantu

populations in Cameroon. Hypertension,

27(1): 108-113. Disponible en: hyper.

ahajournals.org/cgi/content/full/27/1/108

Knapen, H. 1998. Lethal diseases in the

history of Borneo mortality and the

interplay between disease environment

and human geography. En V.T. King, ed.

Environmental challenges in South-East

Asia, pp. 69-94. Richmond, Surrey, Reino

Unido, Curzon Press.

Leaman, D.J., Arnason, J.T., Yusuf, R., Sangat-Roemantyo, H., Soedjito, H., Angerhofer, C.K. y Pezzuto, J.M. 1995.

Malaria remedies of the Kenyah of the

Apo Kayan, East Kalimantan, Indonesian

Borneo: a quantitative assessment of local

consensus as an indicator of biological

Journal of Ethnopharmacology,

49(1): 1-16.

Levang, P., Dounias, E. y Sitorus, S. 2004.

Out of forest, out of poverty? Forests, Trees,

and Livelihoods, 15(2): 211-235. Disponible

en: www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_

Patz, J.A., Graczyk, T.K., Geller, N. y Vittor, A.Y. 2000. Effects of environmental

change on emerging parasitic diseases.

International Journal of Parasitology,

30(12-13): 1395-1405.

Strickland, S.S. y Duffield, A.E. 1998.

Nutrition and ecosystems in Sarawak: the

role of the areca nut.

of Clinical Nutrition, 7(3/4): 300-306.

Disponible en: www.healthyeatingclub.com/

APJCN/Volume7/vol7.34/Strickland.pdf

Wiss, D. 2006. The Paleolithic diet page – what

the hunter/gatherers ate. Documento en

Internet. Disponible en: PaleoDiet.com

224spanish_book.indb 33 16/11/2006 11:01:04