Exportaciones.doc

description

Transcript of Exportaciones.doc

POLITICAS PARA EL SHOCK DISTRIBUTIVO, LA RECUPERACIÓN PRODUCTIVA Y EL

CRECIMIENTOFUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL

EXTERNA DE EXPORTACIONES

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE LA PROPUESTA

¨SHOCK DISTRIBUTIVO, AUTONOMÍA NACIONAL Y

DEMOCRATIZACIÓN¨

MESA DE COYUNTURA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE LA CTA

1

Principios fundamentales de la política comercial de exportaciones

La política de exportaciones, como las demás, debe ante todo ser consistente con el enfoque y la estrategia de shock distributivo y recuperación productiva.La prédica ideológica reaccionaria de esos últimos decenios ha confundido totalmente la cuestión de las exportaciones, tanto en términos generales como en lo que respecta a la Argentina. Por ello, aunque para muchos resulte obvio, es necesario precisar algunos puntos fundamentales. Cualquier recomendación en materia de exportaciones que no tenga en cuenta (o contradiga) estos puntos fundamentales se opone a la estrategia central de shock distributivo-productivo.

1)La dimensión de las exportaciones.Es fundamental recodar que desde Adam Smith hasta cualquiera de los últimos trabajos económicos serios se sabe que las exportaciones no son un fin, sino un medio, e incluso hasta un "mal necesario".Lo único que importa en términos económicos es cuánta riqueza se crea y cómo se la distribuye. Todo lo demás es meramente instrumental. En el proceso de creación de riqueza, en el proceso productivo, se forma la división del trabajo, o sea la especialización tecno-productiva. La especialización técnica (la que se desarrolla al interior de cada planta o establecimiento); la especialización social (la de que da entre establecimientos) y las especializaciones internacionales. Es de ellas que surge el intercambio, ya sea al interior de una economía o entre economías, que determina que la nación necesite importar los bienes que no puede producir. Es por esta especialización (que, por supuesto, no necesariamente es la mejor, y muchas veces debe ser cambiada, pero siempre por alguna otra matriz de especialización) que invariablemente las economías capitalistas deben importar aquello que no producen. Y para ello deben obtener divisas, para lo cual -en el largo plazo en general, y en la Argentina de hoy en particular- no "tienen otro remedio" que exportar parte de lo que producen. En general, esta parte es muy reducida respecto de la riqueza producida. La evidencia de ello es que el comercio internacional, aun en los períodos de mayor auge, no es sino una fracción reducida del producto mundial. Así, la exportación cumple ante todo y básicamente la función de proveer de divisas para importar lo que no se produce y se quiere consumir (o invertir, y ello sólo como instrumento necesario de la producción de bienes de consumo). Pero no sólo se gastan divisas en importar bienes que la población requiere pero no produce: también se gasta divisas en importar bienes prescindibles para la gran mayoría de la población; en pagar deudas adquiridas por los sectores privados que las contrajeron o del sector público que la contrajo (muchas veces, como es el caso de Argentina de hoy) para permitir que el capital más concentrado realice su proceso de valorización financiera y para enjugar los déficits externos de los sectores privados; para realizar pagos productivos de tecnologías necesarias que no se tienen o no conviene producir en el país, pero que se necesitan para producir, pero también para realizar pagos por tecnologías extranjeras innecesarias para la producción necesaria para el bienestar de la mayoría de la población, o tecnologías que desplazaron a la capacidad tecnológica local (como es el caso de la Argentina de hoy); para importar bienes de capital que el país no puede producir y también para importar bienes de capital que (como es el caso de la Argentina de hoy) no se producen debido a la destrucción de la industria de bienes de capital que se realizó bajo el liderazgo del capital concentrado. Se podría seguir con otros ejemplos hasta llenar varias páginas. Pero lo decisivo es percibir claramente que el nivel de exportaciones que se

2

requiere como necesidad debe estar en función de la disponibilidad de divisas que requiere el bienestar creciente del pueblo (que es la forma con que nuestra Constitución Nacional designó siempre a lo que las costumbres ideológicas y lexicográficas introducidas por el neeoliberalismo llevaron a identificar con el término ambiguo y engañoso de "la gente"). Por lo tanto, No existe tal cosa como "el volumen de divisas que la economía necesita" ganar por exportaciones. En efecto, uno es el nivel de divisas que se requiere para que la sociedad toda pague las deudas y las destrucciones y las necesidades dictadas por el capital concentrado, y para reproducir el crecimiento de ese capital. Ese es el nivel de exportaciones que requiere la institucionalización dictatorial apenas disimulada que se viene instaurado progresivamente en la Argentina. Otro es el nivel de divisas que se requiere para distribuir y crecer en función de las necesidades del pueblo del que habla claramente la Constitución Nacional. El volumen que se requiere no bajo la dictadura aludida, sino para la democracia que se construya.En resumen: i) las exportaciones son sólo necesarias en la medida en que se necesita importar y solventar otros egresos de divisas; ii) ese nivel de divisas no es el mismo en el plan económico de dictadura, subdesarrollo y miseria que dicta el capital concentrado externo e interno, que en el plan de democracia, desarrollo y bienestar del pueblo que se debe construir a partir del shock distributivo-productivo; iii) las políticas y "premios" a la exportación son, consecuentemente, diferentes en cada uno de esos dos planes. Un ejemplo: las exportaciones que se requieren para pagar las importaciones -dado cualquier nivel de producto- con la política de apertura comercial iniciada por la dictadura comercial, y profundizada por las políticas neoliberales de los noventa aún vigentes, son mayores que las que se requieren con una política comercial de importaciones que reduzca ese nivel de apertura importadora mediante mecanismos como los que se han propuesto en el documento respectivo, tales como la suspensión de la importación del grueso de los bienes de consumo, o el aumento de aranceles de los bienes y etapas productivas más intensivas en mano de obra, especialmente la calificada. De manera consistente con ello, ese nivel es diferente si se prosigue con el patrón productivo actual, resultado de más de un cuarto de siglo de desindustrialización y de regresión de la estructura industrial, que el que se requiere con un plan productivo, como el que se ha planteado, que refuerce prioritariamente el crecimiento de los sectores que usen más trabajo y menos insumos importados.

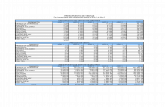

2. Los grandes exportadores existentes y la formación de nuevos exportadores Las exportaciones argentinas están concentradas en menos de 100 empresas (las 80 mayores exportadoras explican el 70% del total de ventas al exterior). Estas empresas exportaban con el dólar a un peso (con salarios en dólares cuatro veces superiores a los actuales). Por lo tanto, cualquier política, instrumento o transferencia que premie adicionalmente la exportación de esos grandes exportadores concentrados (tal como la devaluación desbocada que se indujo en los últimos meses) es totalmente inútil y redundante desde el punto de vista de la buena práctica de política económica, y profundamente negativa en materia de distribución del ingreso y de creación de riqueza. En otras palabras, aumenta la miseria y el desempleo pari passu con las ganancias del capital concentrado. De esto que el otro principio fundamental de la política exportadora democrática debe ser aumentar el número de empresas en condiciones de exportar, no aumentar las exportaciones de los que ya concentran el grueso de las exportaciones (si estas aumentan, tanto mejor, pero no se deben destinar políticas ni recursos para lograrlo). Los mecanismos e instrumentos para ello no son los mismos. Ni siquiera son parecidos. Así, crear consorcios de exportación (públicos, privados y mixtos) que ayuden a exportar

3

a las PYMES es una de las políticas de exportaciones opuesta a seguir devaluando (e incluso mantener la sobredevaluación actual) para que el capital concentrado exportador aumente las ganancias provenientes de las exportaciones que ya realizaba. Opuesto porque los recursos no alcanzan para ambas políticas. Si se quiere implementar en gran escala la primera se requiere usar recursos (entre otros, fiscales) que hoy son captados por los más grandes exportadores por vía (entre otras) de la sobredevaluación del peso. Inversamente, seguir devaluando no sólo no ayuda en nada a las PYMES a llegar a mercados externos sino que extrae recursos de los asalariados y de esas mismas PYMES, trabando adicionalmente su posibilidad de acceder a los mercados externos. Esto, entre otras muchas razones, porque las PYMES no exportan no por problemas de precio (a los actuales niveles de tipo de cambio real, e incluso a niveles mucho más bajos) sino por desconocimiento del funcionamiento de los mercados externos, por problemas de tipo de producto (ejemplos: modelos y diseños), por problemas de prestigio en los mercados de destino (marca, presencia en el mercado), por problemas de financiamiento (pagan tasas de interés -cuando consiguen crédito, lo que cual además casi no ocurre- incomparablemente más altas que las empresas con las que deberían competir para acceder a mercados externos); por problemas de precio de insumos (pagan altísimos precios de insumos producidos por el capital concentrado, que abusa permanentemente de su posición de dominio en los mercados). La lista podría proseguir, pero el punto esencial es: las problemas por las cuales las PYMES no acceden a mercados externos son totalmente diferentes (y opuestos desde el punto de vista de las políticas para resolverlos, y opuestos en materia de distribución de recursos) a los de los que hoy concentran las exportaciones argentinas.

3.Los bienes y etapas productivas y las empresas que los realizan.

Durante el largo y profundo proceso de retroceso distributivo y productivo inducido por el neoliberalismo, la Argentina se ha ido especializando en bienes intensivos en la explotación de recursos naturales, o en etapas productivas de armado basadas en la disponibilidad de trabajo a salarios cada vez más bajos, etapas con alto contenido de insumos importados. Ello es cierto no sólo en la industria, sino también en el agro. Efectivamente, los aumentos de la producción de, por ejemplo, oleaginosas ha sido acompañado por el desplazamiento de las tecnologías propias hacia la compra de "paquetes" tecnológicos completos a las grandes transnacionales, llevando a una inédita participación de los insumos importados en la producción agraria1. Inversamente se ha ido desespecializando en la producción y exportación de bienes (por vía de la destrucción de ramas y etapas enteras de la producción) en los bienes más diferenciados, con más valor agregado en el conjunto de las etapas que forman la cadena de valor realizada en el país, los de mayor contenido de ingeniería y tecnología, en las etapas o redes productivas con redes de proveedores locales especializados, y en los que más emplean trabajo (especialmente el calificado). En las producciones y exportaciones más ligadas a la explotación de recursos naturales que han crecido en las últimas décadas la situación actual puede sintetizarse brevemente diciendo que, básicamente, la producción y exportación de valor agregado ha declinado a favor de la extracción y exportación de

1 Debido al objetivo de este trabajo, no se analizan otros fenómenos de retroceso en el sector agropecuario, tales como la enorme expulsión de mano de obra, el derrumbe de los productores pequeños y medianos, la grave pérdida de complementariedad entre las producciones agrarias y pecuarias, el uso de técnicas que deterioran el recurso y/o polucionan, o el sesgo hacia producciones (como los transgénicos) de dudosa colocación futura en los mercados internacionales.

4

reservas naturales. Esto es claro en la minería (incluyendo especialmente a la hidrocarburos): se exportan las reservas mineras en vez de usarlas como insumos de la producción local la que, a su vez, puede consumirse o exportarse. Este es justamente un ejemplo nítido de la diferencia entre una política exportadora consistente con la institucionalización dictatorial, la miseria y la depresión productiva y una consistente con la democracia, la distribución progresiva y el crecimiento. En un caso se dan premios a la exportación de minería (la sobredevaluación), en el otro se trata de "descomoditizar" a la minería castigando la exportación de mineral y premiando la elaboración (y dentro de ella la exportación) de bienes industrializados producidos en base a la minería. Esto es cierto no sólo, por dar un ejemplo, para la minería de metales, sino también para la exportación de petróleo y gas, o, en el caso de las producciones primarias no mineras, para los cueros, para la primera etapa de tratamiento de cueros (versus las industrias de productos de cuero); para la de exportación de madera o de chips de madera frente a la de muebles o de productos basados en los aceites esenciales derivados de las maderas duras, o para el aprovechamiento equilibrado de los bosques naturales propios de nuestro espectro de diversidad botánica (por ejemplo, en el turismo de alto precio). Estos fenómenos se han tratado en otros de los documentos de propuestas en torno del shock distributivo/productivo (como los referidos a la política productiva o la comercial de importaciones). Por ello no cabe tratar el fenómeno en este documento, aunque sí recordar y enfatizar sus efectos negativos. (i) Se reduce la demanda de empleo; (ii) Las exportaciones sufren de graves variaciones de precios, en muchos casos

inducidas directamente por las políticas de los países centrales (la política agraria de los Estados Unidos, la política lechera de la Unión Europea, etc.). Ello comporta dos perjuicios: uno es la variación de precios que desestabiliza el sector externo y el nivel del producto nacional; otro, a más largo plazo, implica la especialización en bienes cuyos precios tienden a caer, bajando cada vez más la remuneración que se recibe por un esfuerzo exportador creciente.

(iii) Se crea un círculo vicioso, ya que los países y empresas que compran esos bienes primarios (en realidad, que se compran entre sí esos recursos naturales) son también los que realizan las cadenas productivas basadas en los mismos, por lo tanto tienden a bajar los precios de los mismos para abaratar su producción a costa de nuestras reservas de recursos. Ello se agrava aún más porque muchas de las empresas que en nuestro país extraen y exportan esas reservas naturales son las mismas - o están ligadas con- las que realizan los procesos productivos (ello es claro en muchas producciones agrarias, o en las cadenas de las industrias de química orgánica). En otras palabras, esas empresas obtienen ganancias extraordinarias (especialmente con el peso sobredevaluado) exportando las reservas de recursos argentinas, y luego obtienen ganancias extraordinarias en los países centrales usándolas como insumos baratos de los procesos productivos de sus propios conglomerados, y adicionalmente nos exportan esos bienes, desplazando a la producción local (o incluso a la posibilidad de iniciar tal producción).

(iv) Como se sugirió en el caso de las reservas naturales, las firmas que realizan estas exportaciones son parte del capital concentrado. Como en otros casos, la problemática distributiva-productiva-exportadora se superpone con la de la concentración económica.

(v) En este último sentido, cabe recordar lo que sucede con las economías regionales: procesos de destrucción del recurso natural; empobrecimiento profundo de la población; caída en la miseria de los productores chicos (y muchos medianos). Así,

5

por ejemplo, el tradicional esquema productivo del Alto Valle del Río Negro, basado en productores pequeños y medianos y cooperativas, se transformó en una economía de plantación dominada prácticamente por una sola empresa (Expofrut).

(vi) Desplazamiento de la población rural hacia las grandes ciudades, donde pasan a engrosar la monstruosa legión de desempleados que ayuda a deprimir cada vez más el salario. Concomitantemente con ello, aumento inédito de la pobreza rural asociada no sólo a las expulsiones y desplazamientos mencionados, sino también a fenómenos tales como la desertificación o la polución de las aguas.

(vii) Este último fenómeno -el impacto catastrófico sobre el ambiente natural humano- es consistente con un proceso extractivo-exportador concentrado en los tipos de bienes menos diferenciados y con menor contenido de valor agregado en la cadena de valor que se realiza en el país, y al mismo tiempo a la concentración del poder de extracción-exportación para las cadenas de valor que las mismas empresas y/o sus vinculadas realizan en los países centrales. Ello es así porque, obviamente, a estas empresas no les importa la destrucción de las reservas naturales, que no pueden perpetrar en los países centrales que regulan las condiciones de operación para preservar sus propias reservas de recursos.

Estos fenómenos convergen en un punto: del mismo modo que hay que reconvertir el sistema productivo -como se trata en el documento respectivo- hacia otro tipo de producciones, bienes y/o etapas productivas, también hay que seguir una política exportadora no sólo diferente, sino opuesta a la actual. Ello por los tres puntos siguientes.

a) Los bienes y etapas productivas cuya participación en los mercados externos se debe favorecer no sólo son otras, sino que su acceso a los mercados requiere políticas diferentes y en muchos casos de signo opuesto a las del esquema actual.

b) Los agentes económicos cuya participación en los mercados externos se debe fomentar son otros, distintos de los actuales, o nuevos o desplazados por el esquema exportador actual.

c) Como sucede con la estructura productiva, las dos divisiones indicadas en los puntos anteriores se superponen. En otras palabras, la división según tipo de bienes y etapas productivas se corresponden (al menos en términos generales) con la división según tipo de agentes económicos. Esto no es casual, ya que los agentes económicos que constituyen el capital concentrado son los que han ido delineando la estructura productiva y exportadora actual, tanto a través de su peso en los mercados, como, mucho más aún, porque son los que han dictado de hecho las políticas económicos en tanto son, para decirlo con palabras de J. Maynard Keynes, "la fuerza social dominante que se halla tras la autoridad” .

Algunos ejemplos. Es necesario fomentar consorcios de producción-exportación, lo cual no es necesario si las grandes exportadoras lideran y concentran la exportación. Pero ello no sólo -como se hizo notar más arriba- significa transferir recursos desde los grandes exportadores actuales hacia la formación de nuevos exportadores, sino que esos consorcios, a medida que crecen, compiten (por recursos) con los que hoy controlan la exportación. Muchas de las políticas que son buenas para unos son malas para los otros. Otro caso. Como ya se sugirió, la forma en que se exportan bienes como, digamos, zapatos o productos de plástico, es totalmente diferente a la forma en que se exportan los cueros o los hidorcarburos y sus derivados que entran en la producción de los primeros. Por una parte, es necesario abaratar los cueros y los hidrocarburos para fomentar la producción y exportación de artículos de cuero y productos de plástico. O sea, hay que bajar la rentabilidad de los primeros para elevar la de los segundos.

6

Otro aspecto: la exportación de bienes diferenciados -como los productos finales mencionados antes- requiere de la disposición y elaboración de masas de información sobre los mercados a penetrar, sus condiciones de importación, sus reglas ecológicas, sus exigencias de calidad o (por ejemplo en un producto aparentemente tan simple como un enchufe eléctrico y el dispositivo de conexión a la red -la "hembra"-) las normas de seguridad. Ello no es necesario en la exportación de hidrocarburos, no sólo porque la cantidad de información requerida es menor, sino porque los actuales exportadores ya la tienen.

4El efecto directo e indirecto de las exportaciones sobre el nivel de actividad. Multiplicador de exportaciones.Qué dice el establishment cuando habla de la “salida exportadora”? Básicamente, que si aumenta la exportación esta crea producción y empleo (en los sectores exportadores y en los que los abastecen). En la macroeconomía postkeynesiana este es básicamente el “multiplicador” de las exportaciones. Pero este multiplicador, en ese esquema teórico, parte de ciertas condiciones.

a) Se trata de situaciones en que la economía está cerca del pleno empleo y enfrenta un problema de ciclo económico de corto plazo; allí un aumento de las exportaciones, si además se da con un poder sindical fuerte que presione para que las ganancias provenientes de las exportaciones adicionales se transformen en mayores salarios, aumenta la actividad económica expandiendo el consumo. En la Argentina del capital concentrado se vive en una depresión larga y profunda, en la que más de la mitad de la población económicamente activa tiene serios problemas de empleo, que van desde el desempleo completo hasta el subempleo y/o el empleo precario. Un país donde cuando las exportaciones subieron, el esquema distributivo llevó a que las ganancias se incrementaran y los salarios cayeran. O sea, esta primera condición no se aplica ni lejanamente.

b) Se trata de economías en las que las exportaciones son principalmente las de bienes manufacturados con una larga cadena de valor (etapas de producción y empleo correspondiente). O sea, cuando aumenta la exportación “arrastra” directa e indirectamente el incremento de la producción y el empleo de casi todas las actividades económicas. En la Argentina del capital concentrado las exportaciones son intensivas en recursos naturales o son exportaciones de bienes importados ensamblados localmente en esquemas muy similares a la "maquila". Una economía donde casi no existen industrias de bienes de capital (porque las destruyeron) cuya demanda aumenta cuando aumenta la inversión de los exportadores, si estos (o sus proveedores) compran bienes de capital en el país. O sea, lo que en esta economía no ocurre. Básicamente, en esta Argentina lo que aumenta cuando aumentan las exportaciones son las importaciones, los pagos en concepto de tecnología, utilidades, etc. al exterior, y la extracción de reservas naturales. Cuánto empleo genera la famosa exportación de oro? Cuánto la de petróleo crudo? La tan alabada exportación automotriz –ensamble de automotores en base a autopartes importadas- (sin contar sus efectos negativos por subsidios implícitos, etc.) ha sido la cara que se exhibe públicamente, cuando su contracara es el déficit externo del complejo automotriz. La segunda condición tampoco se aplica, ni lejanamente.

c) Debido a que el grueso de las exportaciones YA es de manufacturas, puede crecer de manera sustantiva en poco tiempo, porque los mercados industriales son muy dinámicos y porque el país exportador (un país central) tiene ya un fuerte acceso a los mercados de otros países, acceso dentro del cual incrementa su participación.

7

Pero la Argentina no exporta básicamente manufacturas (la mayor parte de las manufacturas de origen industrial están basadas en recursos naturales, como electricidad de base térmica o hidráulica, gas y derivados del petróleo, o sea son sólo industriales porque no son agropecuarias, como si la minería no existiese). Luego, por definición, la Argentina no ha accedido de manera significativa a los mercados externos de manfacturas, y no se trata de vender más de lo que ya vendemos, sino de abrir mercados que hoy están de hecho cerrados. La tercera condición tampoco se cumple.

Sin embargo, el aumento de las exportaciones podría bajo ciertas otras condiciones tener un gran efecto multiplicador por una vía muy diferente a la anterior, como lo mostraron muchos economistas progresistas de América Latina. Ello ocurre cuando la capacidad productiva está reducida Casi únicamente por escasez de divisas para la importación de insumos. Supongamos que el país está en una situación similar –digamos- a lo de los primeros años de los setenta. El desempleo no es catastrófico, pero existe. La capacidad productiva no está utilizada a pleno, aunque está en altos niveles de utilización. El principal drenaje de divisas está asociado a la cuenta de mercaderías y las vinculadas, no a la fuga de capitales. Se aplican políticas de tipo keynesiano para estimular la demanda, pero entonces no alcanzan las divisas para importar todo lo que se requiere importar. Las importaciones están compuestas principalmente de insumos para la producción. Entonces, si se aumenta la exportación en un dólar, se puede aumentar la importación de insumos en un dólar. Y como con cada dólar de insumos importados se produce (por ejemplo) el equivalente a cinco dólares de valor agregado local, ese dólar de exportación se “multiplica” y permite expandir la producción (y en principio el empleo) unas cinco veces el valor de ese dólar. Parafraseando a los carteles iniciales de las películas, cualquier parecido entre el panorama descrito y la realidad de la Argentina de hoy es pura casualidad. En rigor, habría que decir que “no se preocupen, porque no hay ningún parecido”. Habría una situación en que el razonamiento anterior fuese válido? Si, definitivamente sí. Por ejemplo: a) se produce un shock redistributivo y el consumo aumenta un 20%; b) se monta un sistema de tipo de cambio administrado y control de cambios que frene la fuga de capitales; c) se recupera el crédito vía redescuentos del BCRA a los bancos estatales y cooperativos, a condición que se lo destine a la financiación de la producción; d) se expande el gasto público para mejorar la gestión del Estado y para aumentar la oferta de bienes públicos (educación, salud, infraestructura); e) se aplican políticas de fomento de la producción y políticas de importaciones que producen una expansión fuerte de la oferta local de bienes y reducen el porcentaje en que crecen las importaciones cuando crece el ingreso (técnicamente, el coeficiente marginal de importaciones). Esto, y otras políticas más, o sea las políticas para el shock distributivo-productivo. Pero el crecimiento de la economía es tal que las exportaciones no alcanzan para proveer las divisas necesarias para las importaciones que demanda la expansión productiva. Entonces es imprescindible una política exportadora que permita funcionar al “multiplicador” que se describió en segundo término. En definitiva, no se trataría de otra cosa que de la afirmación de Adam Smith mencionada al principio de este texto. No queda más remedio que exportar más para poder comprar lo que no se produce y seguir creciendo. Es esta la “salida exportadora” que propone el establishment? NO.En definitiva, la “salida exportadora” -tal como la predica el establishment- sin el cambio de la estructutura distributiva, empresaria y productiva NO incrementa el empleo, ni los salarios, ni la actividad económica en general. Esa “salida exportadora” es la “salida” para los grandes exportadores concentrados que ya exportan. Y sólo para ellos.

8

5. Más exportaciones por un mundo globalizado? “Hay que tener en cuenta que ya no vivimos en el mundo de hace 100 o 150 años, ahora, en plena globalización, las economías están más interconectadas a través del comercio, por lo tanto las exportaciones juegan un rol más importante que el de otras épocas”. FALSO. Hoy, a escala mundial, las exportaciones representan una proporción del producto prácticamente igual que en 1913, y de aproximadamente la mitad que en 18702. Las exportaciones cumplen las mismas funciones macroeconómicas que siempre cumplieron, y que ya se han discutido.

6.La competencia de salarios y condiciones de inversión versus la reconstrucción del tejido tecno-productivo.

Debido a la situación de catástrofe en materia de empleo de la Argentina, es fundamental priorizar el desarrollo de las actividades productivas que más empleen salarios. Ello es especialmente cierto si se refiere a las que a la vez usan menos insumos importados. O sea, no a las etapas de mero ensamble de partes importadas, ya que éstas pueden ser intensivas en mano de obra en sí mismas, pero no demandan bienes locales que además creen empleo. Lo mismo corresponde sostener respecto de las actividades extractivas o muy cercanas a estas, porque el problema no es que demanden altas proporciones de insumos importados, y por esa razón no crean empleo a lo largo de la cadena productiva, como las de ensamble, sino que no demandarían bienes con alto contenido de mano de obra ni siquiera en el caso en que los compraran en el país (salvo, es importante aclararlo, en lo que respecta a bienes de capital). Esto es cierto sobre de la producción en general. Es igualmente válido para las exportaciones? La pregunta es pertinente, porque se podría imaginar una situación en que se produce para el mercado interno bienes cuya elaboración demanda mucho empleo, y exportar bienes que demandan poco empleo, ya que -como se vió- no es la “salida exportadora” tal como la plantea el capital concentrado y sus voceros, o si se prefiere el establisment, la que puede crear, -al menos por sí misma- un aumento significativo del empleo. Pero, es posible imaginar una economía en la cual los sectores que más crecen y más se desarrollan no puedan exportar? No, por varias razones. Sin entrar a un análisis de todas ellas, se pueden mencionar las más obvias. Es razonable imaginar que esas actividades productivas podrán competir con las importaciones pero no tener al menos capacidades muy significativas para penetrar en los mercados externos? No lo es. Una segunda razón. El desarrollo de esas actividades productivas implica no sólo el aumento de su producto, sino también el mejoramiento de su tecnología y el aumento (por definición) de sus escalas de producción. Y en consecuencia su mismo desarrollo aumenta sus posibilidades de entrar en mercados externos. En definitiva, el patrón de especialización productiva y el patrón de especialización exportadora tienden a converger en el marco de una política de desarrollo de mediano y largo plazo en los casos de países como la Argentina3. Cuando ello no ocurre, como sucedió en la Argentina del período sustitutivo, el sector exportador (en aquella etapa el agro pampeano) es el que con sus

2 Ver Maddison, A.; The World Economy. A Millenial Perspective, Development Centre Studies, OECD, 2001 págs. 169 ss. y 357-362.3 Esta situación puede ser diferente en economías como las de EE.UU. o la UE considerada como un único espacio económico, debido a las altísimas escalas de producción dentro del mismo espacio económico (así las economías miembro de la UE son muy abiertas cuando se computa el comercio intrazona, pero la zona UE es incomparablemente menos abierta.

9

exportaciones termina fijando el límite al crecimiento (bajo las condiciones comentadas en el punto 4 y referidas a la primera mitad de los setenta). Adicionalmente, ese sector exportador puede –como muchas veces sucedió en la Argentina- mantener al resto casi como un rehén, sobre la base de “o me dan esto o no exporto”. Esta situación se repitió mucho después de los setenta, y sigue repitiéndose hoy, ahora sostenida más fuertemente por dos elementos centrales: a) el poder de los grandes grupos y conglomerados después de décadas de concentración y centralización del capital; b) el poder que deviene de la enorme masa de divisas que fugó, y sigue fugando, esa misma fracción.Por lo anterior, aún cuando no hubiera otras razones, habría que pensar en políticas exportadoras que creen nuevos sectores exportadores y nuevos exportadores, lo cual es coherente con todo lo que se ha sostenido en las páginas anteriores.Sin embargo, la relación entre exportaciones y demanda de empleo debe tratarse cuidadosamente.En muy grandes rasgos y de modo muy simplificado, uno de los aspectos centrales de la actual relación entre el centro y la periferia puede describirse así. A partir de la caída del muro de Berlín y la transformación de China, las empresas de los países centrales se encontraron con que (y contribuyeron a que) la oferta de mano de obra a escala mundial se multiplicara varias veces. No sólo no se produjo el famoso "fin del trabajo" sino que la masa de asalariados del mundo alcanzó un tamaño inimaginable pocos años atrás. Probablemente nunca antes hubo un ingreso tan masivo de mano de obra al mercado de trabajo a escala internacional. Por una parte, ello lleva a una situación de depresión salarial generalizada pari passu con un incremento de la tasa de ganancia del capital más concentrado del mundo. Por la otra, los países “de mano de obra barata” compiten entre sí para “maquilar” los productos que consumen los centros. El fenómeno no es nuevo, pero también tiene dimensiones inimaginables hace una década atrás. El fenómeno típico de los países pobres del Caribe se extiendió a una economía del tamaño de la de México, y geográficamente alcanza hasta Vietman y –por supuesto y ante todo- hasta China, el país con más capacidad de oferta de mano de obra del mundo. El tema merece –y está teniendo- diversos y múltiples enfoques y análisis. Entre ellos, se destaca el hecho de que el ALCA produciría justamente una enorme "plataforma maquiladora" (y proveedora de recursos naturales) para los EEUU, deprimiendo los salarios de todos los países de la región, pero aún más los de los paises de mayor desarrollo relativo de América Latina, entre los cuales aún se encuentra la Argentina. En este texto basta con ver cuál es el mecanismo típico de esta dinámica, y cuál es su importancia para la política de exportaciones.La “oferta” proveniente de los centros es básicamente la siguiente: “Si quiere resolver su problema de empleo, busque la salida exportadora. Pero la salida exportadora implica que sus salarios sean lo suficientemente bajos como para que sea atractivo para los inversores fabricar (léase maquilar) en su país. Esto requiere salarios “competitivos” (léase de subsistencia mínima), economías abiertas que se ajusten a sus ventajas comparativas (léase que bajen los salarios y exporten sus reservas de recursos naturales), y respeto por las inversiones (léase o impuestos mínimos o subsidios y total desregulación de la operación del capital concentrado)". A su vez, los “nuevos cipayos” y el capital concentrado (local o externo) de los países periféricos responde con una propuesta que se liga íntimamente con la lógica de los centros: busquemos la salida exportadora, que requiere un tipo de cambio muy alto (o sea, salarios muy bajos), desregulación, reducción del gasto público para reducir la presión tributaria y...vale la pena continuar?.En dicho esquema, como se vió en el Caribe hace ya décadas, los países periféricos comienzan a devaluar, bajar la presión tributaria sobre el capital concentrado y otorgarle todas las “libertades” que corresponden a una “seria economía de mercado”. Claro que eso

10

le saca plantas maquiladoras al vecino. Con lo cual el vecino, a su vez, devalúa, baja más la presión tributaria sobre el capital concentrado, baja el gasto público, desregula, etc. Con lo que logra sacarle al primer vecino (o a cualquier otro vecino periférico) plantas maquiladoras. Con lo cual ese vecino.....y así sucesivamente. O sea: la política exportadora de la institucionalización de la dictadura, de la miseria y de la depresión.Frente a ello, es evidente que una política exportadora para la democracia, la distribución y el crecimiento tiene que evitar la “trampa de la competencia de salarios”. Ello implica, como ya se comentó, que la política de exportaciones deba –como la de importaciones- corresponder (y estar en función de) la política de desarrollo productivo. En la cual –como se sostiene en el documento correspondiente- el centro no sea el empleo a secas, sino el empleo en las cadenas de valor que menos bienes intermedios importados y recursos naturales requieran por unidad de producto final. Cabe aclarar que, como se trata de un proceso dinámico, sectores que hoy son intensivos en importaciones deberían -con las políticas adecuadas- ir pasando a construir (o reconstruir) cadenas de valor y/o "clusters" productivos, y de ese modo se incorporarán progresivamente a los sectores prioritarios en las políticas de exportación. Lo cual lleva nuevamente a bienes diferenciados, con demanda creciente de trabajo calificado y de capacidad tecnológica propia. Obviamente, después de casi tres décadas de destrucción, esto no se da de un día para el otro. Pero para que ese sea el sendero exportador, ese debe ser el sendero productivo, y las políticas de exportación deben orientarse (ningún énfasis es suficiente) hacia ampliar la oferta exportadora en tipos de bienes que hoy no se exportan (o se exportan sólo marginalmente) y hacia ampliar la cantidad y el tipo de empresas exportadoras, y no hacia premiar la exportación de los que hoy concentran las ventas externas del país.

7.La tributación y las exportacionesLas relaciones entre política tributaria y exportaciones son complejas por varias razones:

(i) El "no exportar impuestos" es no sólo de buena práctica económica -generalizada en el mundo- sino especialmente necesaria cuando, por ejemplo, un impuesto cuya devolución a los exportadores -el IVA- es aceptado por todos los países como práctica legítima y, a la vez, la alícuota del IVA es extraordinariamente alta en la Argentina. Lo dicho sobre el IVA se aplica también al reintegro de otros impuestos (los reintegrables, ya que las reglas de comercio internacional impiden reintegrar los impuestos del tipo del tributo a las ganancias).

(ii) Las retenciones sobre exportaciones son una medida correcta de emergencia ante la sobredevaluación del peso y la actual concentración de las exportaciones tanto desde el punto de vista de los productos como desde los agentes exportadores. Adicionalmente, las retenciones diferenciales a las exportaciones se han defendido como instrumento de largo plazo para el cambio de la estructura exportadora hacia bienes/etapas productivas con mayor valor agregado en su cadena de valor local, y/o más diferenciadas. En este último caso se trata básicamente de trasladar a las exportaciones las razones para la diferenciación de aranceles que ha sido tratada en el documento respectivo. En otros términos, para aumentar el valor agregado (la tasa efectiva de protección, que también se aplica a las exportaciones) de las producciones que se deben premiar. Otros dos argumentos a favor de las retenciones como instrumento de mediano-largo plazo son: la imposición a las rentas de recursos naturales (retenciones a la exportación de hidrocarburos, de granos, etc.); y la reducción del precio

11

interno de bienes salario en países que, como la Argentina, son fuertes exportadores de alimentos.

Los dos grupos de cuestiones mencionados llevan a fuertes discusiones, por ejemplo, sobre si se debe o no realizar una rápida devolución del IVA a los exportadores cuando éstos están sobrebeneficiados por una maxidevaluación mientras que los ingresos públicos están cayendo vertiginosamente. En el marco de una política integral para la democracia, la distribución y el crecimiento muchos de estos temas deben ser analizados desde otra perspectiva. Así, el problema mencionado de la devolución del IVA es un problema creado por la conjunción de: a) una política cambiaria que permite la sobredevaluación (incluso la induce) y no pone freno alguno a la fuga de capitales; b) induce otras formas de transferencia de ingresos a los sectores exportadores concentrados; c) desfinancia al sector público por la combinación viciosa de la hiperecesión con una política tributaria y de subsidios que aumenta poderosamente la exclusión, las desigualdades, y las transferencias al capital concentrado. Pero en el marco de una política democrática como la que plantea este y otros documentos, estos problemas pueden y debe enfocarse de manera muy diferente. Dos ejemplos.En el marco de una nueva política tributaria, eficaz y progresiva, de un shock distributivo-productivo, y de la eliminación de subsidios al capital concentrado, el financiamiento del sector público se trata con una estructura tributaria totalmente diferente de la actual (algunos ejemplos: el incremento sustancial de los impuestos a las ganancias personales y empresarias distribuidas; la restitución del impuesto a la herencia; la reconstrucción de los impuestos inmobiliarios rurales o la institución del impuesto a la tierra, altas imposiciones indirectas sobre bienes suntuarios, por ejemplo vía impuestos internos, etc.). Ello no sólo para incrementar la presión tributaria total y la magnitud de la base imponible, sino también para cambiar totalmente el sesgo de quién paga tributos, mediante un esquema fuertemente progresivo. En ese esquema, el capital concentrado y los sectores más ricos de la población son los que más tributan, y el grueso de la población y las empresas PYME los que menos tributan. En esas condiciones, la discusión sobre la rapidez de la devolución del IVA a los exportadores cambia totalmente, y corresponde agilizarla, por cuanto la presión tributaria se ejerce por los instrumentos adecuados y eficaces para ello.Si bien las retenciones son una medida de “segundo mejor” frente a la resdistribución inducida por la sobredevaluación, en realidad son –como se dijo en el caso de la devolución del IVA- una solución de emergencia para reducir (muy parcialmente) los efectos de una política cambiaria socialmente reaccionaria y económicamente ineficaz. O sea, la primera cuestión es la política cambiaria. Como ya se sugirió, la Argentina debería tener cuanto antes una política cambiaria basada en un tipo de cambio administrado y un sistema estricto de control de cambios. En ese marco, las retenciones deberían ser sustituidas por otras políticas, tanto desde el punto de vista de los ingresos como de la política exportadora y –sobre todo- la distributiva. Por ello cabe hacer desde ya algunas observaciones sobre las retenciones. Las retenciones a la exportación crecen pari passu con la cantidad exportada, o sea que “castigan” el aumento de la exportación del bien de que se trate. Desde este punto de vista, “castigar” la exportación sólo tienen sentido en casos de exportación de reservas de recursos. Pero en ese caso lo adecuado es una política mucho más directa, que fije los cupos máximos de extracción y de exportación de dichos recursos, en función: de las reservas conocidas, de la relación entre reservas exploradas y reservas que se extraen, de los efectos directos e indirectos (mediante el uso de cuentas patrimoniales) de las exportaciones fuertemente vinculadas al uso de recursos naturales, y de la dinámica del desarrollo buscado a

12

mediano-largo plazo (ejemplos; en qué medida se usarán esos recursos para la producción de otros bienes; o cuáles son los impactos directos e indirectos de la explotación y de la manera en que se la realiza –tal como la actual forma de explotación de la caña de azúcar y su impacto sobre las aguas y las condiciones de vida de la población lindante). Otra cuestión, distinta, es el ingreso fiscal. También aquí las retenciones a la exportación son un instrumento teóricamente mucho más fácil de percibir, pero en conjunto mucho menos eficaz para el conjunto de la economía que la imposición, por una parte y en el plano general, a las ganancias extraordinarias no reinvertidas (o no usadas para I&D4) de cualquier agente económico, no importa la actividad en que se originan; por otra en el caso de la producción agraria y pecuaria tienen un efecto negativo ya citado (el “castigo” al incremento de exportación y/o producción) comparado con el impuesto a la tierra y sus equivalentes. Ello porque estos tributos, al basarse en la imposición sobre la renta que potencialmente puede “extraerse” del uso del suelo, y no sobre la que se extrae, premian al que aumenta la producción y castigan al que no la incrementa5. Ello tiene también un efecto importante desde el punto de vista de la cadena de valor, ya que si -en términos generales- el tributo castiga la base sobre la cual se extraen valores medios de valor agregado, premia al que produzca más valor sobre la misma "plataforma" de recursos. En el caso de la cadena de valor, sin embargo, la aplicación de impuestos a la exportación (o directamente la prohibición de exportar) tiene un papel específico en la conversión de cadenas de valor extendiéndolas "aguas abajo" (el ejemplo más claro son los cueros en sus diversos niveles de tratamiento y los artículos de cuero). Este papel se refuerza por la política arancelaria de los mercados compradores de las materias primas, que debe ser tenido en cuenta: es decir si, como ocurre en muchas cadenas de productos, los países desarrollados aumentan el arancel a medida que se pasa a mayores niveles de elaboración - (y por lo tanto de valor agregado del conjunto de la cadena) es adecuado aplicar una contramedida "espejo" para la exportación desde Argentina. Por último las retenciones -formalmente- se aplican en la última etapa (la exportadora). Sin embargo, en su sistema económico sin mecanismos antimonopólicos (o, si se prefiere, de defensa de la competencia) y alta concentración y centralización del capital, y por lo tanto la existencia y abuso tanto de posiciones mono (u oligo)pólicas como mono(u oligo)psónicas), nada asegura (más bien lo contrario) que el impuesto en vez de ser absorbido por el exportador tradicional concentrado se traslade hacia atrás, y termine siendo, fundamentalmente, una imposición a las PYMES (esto es especialmente evidente en el caso de las exportaciones agrarias, y sobre todo de las regionales, pero se da también en la industria). Ello actúa en todo sentido (tecno- productivo y distributivo) exactamente al revés de lo que se pretende con la imposición del reintegro.En este texto se ha procurado destacar los criterios y lineamientos básicos de una política exportadora que corresponda a un programa de democracia, shock distributivo y crecimiento, como claramente opuesta a una política exportadora de institucionalización dictatorial, miseria y estancamiento. Las medidas más concretas, que se desarrollan aparte, pueden extraerse de las prácticas de política exportadora exitosas de los países desarrollados mismos, y especialmente de aquellos con sistemas económicos menos concentrados, tanto en términos de capital/trabajo como al interior del sistema empresario.

4 En estos casos, debería haber diferimiento indexado del tributo, que o se devolverá o no (o se reintegrará parcialmente, el punto debe ser estudiado en la política tecnológica) según el impacto comprobado de la innovación en la economía; así, por una parte se financia la innovación a tasa real de interés cero, y por la otra no se reduce irracionalmente ni el riesgo ni el incentivo a la innovación. 5 Por supuesto, esto es un lineamiento general, la sobrexplotación del suelo, tal como la que ocurre actualmente, por ejemplo, con los “consorcios de siembra” debe ser controlada por las políticas agrarias y medioambientales específicas.

13

14