_Artículo

-

Upload

silvina-navoni -

Category

Documents

-

view

71 -

download

0

Transcript of _Artículo

LA INTERACCIÓN ENTRE LA TEORÍA DE MATRIZ DE DATOS

(SAMAJA, 1993) Y LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO

APORTES METODOLÓGICOS PARA LA ESCRITURA ACADÉMICA

Dra. María del Rosario Fernández

Titular de Etnolingüística

Facultad de Humanidades y Artes (UNR)

Entre Ríos 758- 2000- Rosario. Santa Fe

[Rosario, 1 de noviembre de 2012]

RESUMEN

Este artículo propone la articulación entre aspectos metodológicos, para lo cual

apelamos a la teoría de matriz de datos (Samaja, 1993), y aspectos vinculados con la

escritura académica (en tanto escena genérica, Maingueneau, 2004) con especial

interés en el género de los proyectos de investigación requeridos en los estudios de

posgrado. El mismo es el fruto de nuestro trabajo docente de metodología de la

investigación y escritura de tesis en diversas maestrías y doctorados del país. En él

planteamos cómo de cada nivel propuesto por Samaja para la matriz de datos,

supraunitario, de anclaje y subunitario, se derivan la escritura del tema, la hipótesis,

los objetivos y el esbozo del corpus de análisis, respectivamente. Todo ello es

ilustrado a partir de un ejemplo de uno de nuestros doctorandos.

Metodología de la investigación/ escritura académica/ proyectos / matrices de datos

/didáctica en el posgrado

ABSTRACT

This paper proposes the joint between methodological aspects, for which we appeal to

the theory of data matrix (Samaja, 1993), and aspects related to academic writing (in

both generic scene, Maingueneau, 2004) with special interest in the genre of research

projects required in graduate studies. It is the result of our work teaching research

methodology and thesis writing in different masters and doctorates in the country. It

propose how each level proposed by Samaja for data matrix supraunitario, anchor and

subunit, result in writing topic, hypothesis, objectives and the outline of the corpus of

analysis, respectively. All this is illustrated using an example of one of our PhD.

Research Methodology / academic writing / projects / data matrices / teaching in

postgraduate level

0.Presentación

En este artículo mostramos nuestra propuesta de articulación entre aspectos

metodológicos, para lo cual apelamos a la teoría de matriz de datos (Samaja, 1993) y

aspectos vinculados con la escritura académica (en tanto escena genérica,

Maingueneau, 2004) con especial interés en el género de los proyectos de

investigación requeridos en los estudios de posgrado. Esta experiencia, tuvo su inicio

en una ponencia que presentáramos a las X Jornadas Regionales de Investigación en

Humanidades y Ciencias Sociales (Jujuy, 18 al 20 de mayo de 2011) momento en el

cual sistematizamos parte de nuestra labor docente en el posgrado y que, en el

presente, hemos intentado perfeccionar y ahondar en función de nuestro continuo

trabajo en los seminarios de metodología de la investigación y escritura de tesis en

distintas maestrías y doctorados del país1. De este modo, no sólo se trata de un

1 Nuestra labor se desarrolla en distintas área del conocimiento, lo cual nos ha permitido testear, aún con estudiantes de disciplinas muy diversas (ingeniería, psicología, derecho, ciencias políticas, relaciones internacionales, gestión pública, antropología, letras, música, trabajo social, comunicación social, educación) cuán eficaz resulta trabajar metodológicamente primero desde la propuesta de Samaja (1993). No obstante ello, en numerosas ocasiones nos encontramos con que, si bien los aspectos metodológicos podían resolverse con cierta rapidez y eficacia, el obstáculo radicaba en la escritura. A lo largo de nuestra experiencia docente, y porque la asumimos desde una perspectiva constructivista sociocultural (Vigotsky, 1934; Bruner, 1997) , que nos permite pensar en la función del “andamiaje” que proveemos y del “andamiaje entre pares” que se suscitan en las clases, advertimos que debíamos realizar un “puente” entre los aspectos metodológico y la cuestión concreta de escribir un proyecto. A partir de ello, y merced a que tomamos el aula como un espacio de metacognición no sólo para los alumnos, sino para nosotros mismos como docentes, es que fuimos proponiendo diversas estrategias tendientes a subsanar los problemas de escritura. En este contexto se produce nuestra idea de derivar de cada nivel de la matriz de datos los segmentos escriturarios de los proyectos de investigación. Siempre trabajamos con las producciones de los asistentes al curso y sobre sus reformulaciones sucesivas, armando un registro datado de las modificaciones que en el pensamiento y la escritura se fueron dando en cada tesista. Este material, comentado y reformulado, es siempre puesto a disposición de todos los asistentes al curso. Ello nos permite que ciertos aspectos que fueron vistos a partir del trabajo concreto con un tesista, puedan ilustrar y hacer reflexionar a otro sobre su propia investigación.

artículo teórico cuyo valor radicaría en poner en correlación una teoría originalmente

pensada para evaluar investigaciones con una perspectiva de organización

metodológica de base de las mismas, sino en desprender de esta labor metodológica,

una tarea que abone en pro de la escritura concreta de un género académico, como es

el proyecto. El desarrollo teórico que aquí exponemos ha surgido de una reflexión

consciente sobre la propia práctica docente y sobre las producciones de nuestros

alumnos, lo cual nos ha permitido trasladar a la docencia en el posgrado, estrategias

pedagógicas que ya utilizáramos en otros niveles educativos (Fernández,MR 2007;

2008, 2009, 2010, 2011)

El presente artículo se organiza en dos grandes secciones: una breve aproximación a

la escritura académica (sección 1) que sólo intenta, en el marco de una vasta

producción científica sobre el tema (Alvarez Angulo,1996; Alvárez Angulo, Perelló

Marugán, Pintos López, 2007; Beltrán, 1993; Bertoni, y otros, 2007; Castelló, 2002;

Fischer, 2008); Gee, 2001; Maruco, ,2007; Moyano,2002; Carlino, 2005, 2007;

Frischknecht, Lezcano y Valdez, 2007; Fischer, 2008; Greasser y Godman, 1985)

señalar lineamientos básicos para nosotros que permitan el encuadre de nuestra

propuesta; y otra, centrada en la teoría de matriz de datos (sección 2). Esta última se

focaliza, primero, en las características generales que atañen a la teoría sobre matriz

de datos y a su formulación, para lo cual planteamos el esquema general y un ejemplo

de una tesista del Doctorado en Relaciones Internacionales de la UNR (sección 2.1);

para luego, en función de esta matriz, ir derivando la formulación escrita del tema

(sección 2.2), la hipótesis (sección 2.3) y los objetivos y el esbozo del corpus de

análisis y su tratamiento (sección 2.4). Finalmente, evaluamos los principales aspectos

tratados en el artículo en la conclusión.

1.Breve aproximación a la escritura académica

Es necesario comprender que la alfabetización, como señalan Arnoux y su equipo

(1996), es un proceso continuo. La escritura de tipos textuales más complejos, como

lo es un proyecto de tesis, promueve mejores niveles de comprensión del contenido

Newell (1984) y exige una tarea metacognitiva, constructora del conocimiento y

reconstructora de la propia escritura. En tal sentido, la escritura no sólo objetiva el

pensamiento sino que el texto escrito mismo se convierte en objeto del pensamiento.

De acuerdo con Rosales y Vázquez (1999), esta doble objetivación impone una

recursividad que rige la relación entre pensamiento y escritura y que permite la

reorganización y reconstrucción de ambos. Escribir implica una máxima acción

cognitiva si tomamos en cuenta su función epistémica (Wells, 1990) y su posibilidad de

transformar el conocimiento (Scardamalia y Bereiter, 1985). Sin duda alguna, las

tareas de escritura traerán aparejados efectos cognitivos sobre los procesos de

construcción del conocimiento y es por ello que, a nuestro juicio, la elaboración de

proyectos de investigación no debe reducirse a su formulación metodológica en la

oralidad, sino someterse a su objetivación en la escritura. Como señalan Rastier y

Bouquet (2002), los estudiantes conocen los géneros a partir de su participación en la

vida de la comunidad interpretativa y es por ello y en este sentido, que el conocimiento

resulta social2. No obstante esto, y sin negar que la universidad es un ámbito mediador

en el conocimiento, la escritura académica3, requiere de competencias específicas y el

acto de escribir un proyecto no implica que el alumno necesariamente conozca cuáles

son sus reglas de construcción. Para ello, será necesario explicarlas en el contexto de

lo que Maingueneau (2004) designa como “escena englobadora” que, en este caso, es

la del discurso académico, dentro del cual nos referiremos a la “escena genérica” del

proyecto cuyas “escenografías” serán objeto de nuestra propuesta en torno de la

escritura.

En la sección que continúa, nos avocaremos, precisamente, a explicar las

generalidades de la teoría de matriz de datos, analizando cada nivel la relación entre

unidades de análisis, variables y valores y cómo de cada uno de ellos se gestan los

distintos segmentos escriturarios del proyecto.

2.La teoría de matriz de datos

Samaja (2002) se refiere a la investigación como un proceso en el cual se producen

una serie de transformaciones que parte de un estado de cosas (estado inicial) que

son modificadas a partir de la mirada del investigador, hasta llegar a un nuevo estado

2 “Es oportuno recordar que el sujeto social está dotado de géneros que ha aprendido y experimentado y de los cuales tiene una ´representación´ que se erigirá ´en normas de conformidad lingüística´ y que podrá relacionar con ´lugares de práctica social más o menos institucionalizados´” (Charaudeau, 2004:34).

3 A la que Carlino define como: “…conjunto de nociones y estrategias necesaria para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad. Apunta, de esta manera, a las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico superior. Designa también el proceso por el cual se llega a pertenecer a una comunidad científica y/o profesional, precisamente en virtud de haberse apropiado de sus formas de razonamiento instituidas a través de ciertas convenciones del discurso” (Carlino, 2005 versión electrónica s/p).

en el cual han cambiado4. Esta primera etapa, desde nuestra perspectiva, es la que

compete a la formulación del proyecto.

Como siempre señalamos en nuestros cursos, un proyecto adecuadamente formulado,

que no sea “pour la gallerie”, significa la mitad de la tesis5. En él decidimos cuestiones

tan fundamentales como el tema, la hipótesis, y los elementos básicos de la

metodología. Y todos ellos, tal como veremos en 2.2, 2.3 y 2.4, pueden, desde

nuestro criterio, desprenderse de la matriz de datos (Samaja, 1993). No obstante ello,

siempre conviene iniciar la indagación con nuestros alumnos en torno de cuál es el

tema que se ha escogido, solicitando su formulación escrita. Ello se acompaña de la

escritura de la justificación y situación problema que, como veremos la sección 2.2, se

constituye en un segmento con una lógica particular para su formulación,

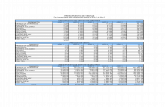

2.1: La formulación de una matriz de datos

En una primera etapa, y en relación con fase de Diseño del Objeto de Estudio

Samaja (1993), se postula la matriz de datos cuyo propósito radica en “dialectalizar”

las relaciones entre las unidades de análisis, las variables y los indicadores. A partir de

la crítica a la teoría de Lazarfeld y Menzen (1979), en la que, en opinión de Samaja, se

confunden criterios en el abordaje de las variables. Este autor propone “deslindar dos

aspectos de las variables:

4 Y en tal sentido recordemos a Boersinger (2005) cuando postula que, por tratarse de un proceso largo y complejo, “es importante bosquejar desde su inicio el camino hacia el objetivo propuesto. Tanto el camino como el objetivo pueden ir cambiando de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo, pero siempre tiene que existir un rumbo y un destino. Si falta alguno de ellos es difícil avanzar y terminar. En cambio, si el rumbo y el objetivo están claramente marcados se podrá no sólo desarrollar eficientemente el proceso de elaboración, sino también tomar la decisión de finalizar en algún momento esta etapa de adquisición y análisis de la información, y de ahí dedicarse más exclusivamente al proceso de escritura donde, por medio de la organización y la reflexión, se presentan y discuten los resultados obtenidos.” (Boersinger, 2005: 267)

5 En este sentido, deseamos realizar una crítica al modo en que algunos posgrados manejan la presentación de proyectos. En muchos casos, el mismo sólo resulta una “formalidad” a la que poca atención se presta y que, generalmente, es apenas evaluado por una comisión. En numerosas ocasiones, el tesista ha trabajo en él sin siquiera la guía de un director, por no necesitarlo, formalmente, en esa instancia de presentación. Creemos que esta mecánica no sólo constituye un error, sino que se erige en el primer gran obstáculo que deberá sortear el tesista al quedar “apegado” a una lógica de investigación que pudiera resultar inadecuada. En tal sentido, nuestro consejo, es que el proyecto sea, efectivamente, el que se llevará adelante (con las modificaciones lógicas que pudiere presentar), que sea gestado con la supervisión del director y que surja, tal como se hace en la Especialización de Higiene y Seguridad (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura) y en el Doctorado en Psicología, ambos de la Universidad Nacional de Rosario, luego de haber realizado el pertinente seminario metodológico general.

a. Un aspecto de carácter lógico (a saber: si la variable en cuestión es un ´predicado´,

o una ´relación´ o una ´inclusión parte- todo´), y

b. Un aspecto instrumental (es decir, si la variable será medida con procedimiento de

carácter ´analíticos´, o ´estructurales´ o globales” (Samaja, 1993, pág.173)

La clasificación de las variables de Lazarsfeld y Menzen (1969) se sostiene sobre la

distinción entre “colectivos” e “individuos”, distinción que, para Samaja (1993), es

arbitraria en sí misma puesto que “todo colectivo puede ser concebido como un

individuo; y viceversa, todo individuo puede ser concebido como un colectivo” (pág.

174). En opinión del autor, la “idea contenida en el par ´colectivo / miembro´ puede ser

preservada, de modo más adecuado, mediante la noción de sistema (con su dialéctica

interna ´sistema/ suprasistema/ subsistema´)” (Samaja, 1993, pág. 174). Esta

dialéctica interna, en la postulación de la matriz de datos, se traduce en la interacción

entre el nivel de anclaje, el nivel supraunitario y el subunitario, respectivamente. En su

propuesta, es precisamente esta dialéctica entre sistema / suprasistema / subsistema,

la que viene a reemplazar la distinción colectivo / individuo. Simultáneamente, se

suplantan las “variables de colectivos” de Lazarfeld y Menzen por la noción de

“tipología de variables”6, y las “variables de miembros”, por una “tipología de

indicadores”7. El esquema general al que responde la formulación de matrices de

datos es el siguiente:

6 Dicha tipología incluye a las variables:

a) Absolutas: aquéllas que resultan “predicados” de las unidades de análisis.b) Relacionales: Aquéllas surgidas de los vínculos establecidos entre las unidades de

análisis.c) Contextuales: Aquéllas que implican la inclusión “parte / todo”.

7 Cabe destacar que estos indicadores (analíticos, estructurales o globales) “no son otra cosa que operaciones aplicadas a dimensiones de las variables del nivel de anclaje.” (Samaja, 1993, pág. 174). Los indicadores analíticos se construyen a partir de operaciones que presuponen dimensiones absolutas del subsistema; los estructurales, a partir de operaciones que presuponen dimensiones relacionadas del subsistema; los contextuales, a partir de operaciones que presuponen dimensiones contextuales del subsistema). A nuestro juicio, esta caracterización de variables permite su comprensión en función del sistema todo, superando otras clasificaciones que, si bien resultan útiles a la hora de definir tipos de variables y operar, por ejemplo, estadísticamente, con ellas, no alcanzan para comprender la dimensión completa de un planteo de investigación. En la línea más “clásica” de definición, Baranger (2009), nos recuerda que existen al menos tres criterios para la definición de variables:

Por el nivel de medición: nominales, ordinales o intervalares

Por el papel que cumplen en el análisis: independientes, dependientes e intervinientesPor su grado de complejidad: indicadores (simples) e índices (compuestas).Insistimos, esta clasificación puede ser útil a la hora de trabajar con programas estadísticos como puede ser el SPSS, pero no debería tomarse por sí sola, sino en el contexto más amplio de la postulación de una matriz.

[R] [V]

[UA]

Nivel

supraunitario

[R]

[Variable

absoluta]

[V]

Variable de

relación

[UA]

Variable

contextual

Nivel de

Anclaje

[R]

Indicadores

[V] [UA] ---- (contexto) Nivel

subunitario

Desde nuestra perspectiva, la relación entre las unidades de análisis [UA], variables

[V] y valores [R] y su organización en los tres niveles propuestos por Samaja:

suprasistema (nivel supraunitario), sistema (nivel de anclaje) y subsistema (nivel

subunitario) permite testear la coherencia general de la investigación y evidenciar la

lógica de relaciones entre las unidades de análisis, las variables y los valores. Si,

como planteamos en Fernández, MR (2011), además estos niveles son puestos en

correlación con distintos segmentos de escritura del proyecto, lograremos no sólo una

adecuada organización metodológica, sino también una posibilidad de escribir

coherentemente los segmentos referidos al tema, desprendido del nivel supraunitario;

la hipótesis, surgida del nivel de anclaje; y el planteo de objetivos y corpus de análisis,

asociado a nivel subuniatario.

Ahora bien, tal como trabajamos con nuestros alumnos, es decisivo cómo se construye

el nivel supraunitario puesto que su unidad de análisis permanecerá a lo largo de toda

la investigación como una variable contextual, es decir, que impone una relación parte/

todo; la variable de dicho nivel se erige en “variable de relación” en el nivel de anclaje,

lo cual quiere decir que tendrá la capacidad de unir la unidad de análisis del nivel

supraunitario, con la del subunitario y, en tal sentido, para nosotros se constituye en el

eje argumentativo del proyecto y, posteriormente, de la tesis. El valor del nivel

supraunitario se convierte en unidad de análisis del subunitario, constituyéndose en

“variable absoluta” en tanto se constituyen en predicados de las unidades de análisis y

se erigen en los elementos que efectivamente, analizamos.

Si tomamos la matriz de datos de la Mag. Victoria Álvarez8, del Doctorado en

Relaciones Internacionales de la UNR, explicaremos esta lógica para luego abordar en

las secciones siguientes cómo se desprenden de cada nivel la formulación escrita del

tema, la hipótesis, los objetivos y el corpus de análisis:

Comportamiento político/legislativo de los diputados euroescépticos

VALOR(R)

Posturas opuestas a la integración

europea de los diputados

euroescépticos

VARIABLE (V)

Euroescepticismo en el PE

UNIDAD DE ANÁLISIS

(UA)

Nivel supra unitario

TEMA

Votaciones nominales

Comportamiento político/legislativo de los diputados euroescépticos

Variable absoluta

(Va)

Variable relacional (Vr)

Posturas opuestas a la integración

europea de los diputados

euroescépticos

UNIDAD DE ANÀLISIS

UA

Variable contextual (Vc)

Nivel de anclaje

HIPÒTESIS

Votaciones por tipo de tema

Otras acciones de los diputados euroescépticos

VALORES R

Índice de cohesión intra-grupo

Votaciones nominales Comportamiento

político-legislativo de los

diputados euroescépticos

UNIDAD DE ANÀLISIS

UA

(contexto) Nivel sub unitario

ANÁLISIS DE DATOS

CONTRUCCIÒN DE

INDICADORES

Votaciones nominales en temas relacionados con:*ampliación de la UE*profundización de la UE*cuestiones institucionales

Votaciones por tipo de tema

Niveles de asistencia/ausentismo a sesiones plenarias

Preguntas presentadas (orales y escritas)

Propuestas de resolución

Intervenciones en sesión plenaria

Declaraciones escritas

Informes

Otras acciones de los diputados euroescépticos

VARIABLESV

8 Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la Mag. Victoria Álvarez por su generosidad y el habernos permitido trabajar sobre su investigación.

Opiniones

VALORES RCONSTRUYE LOS

INDICADORES

A partir de este cuadro, intentaremos justificar algunas cuestiones:

Por qué la [UA] (Euroescepticismo en el PE) del nivel supraunitario se convierte

en “variable contextual” en el nivel de anclaje.

Por qué la [V] (Posturas opuestas a la integración europea de los diputados

euroescépticos) del nivel supraunitario-“variable de relación”- se convierte en

[UA] en el nivel de anclaje.

Por qué el [R] (Comportamiento político/legislativo de los diputados

euroescépticos) se convierte en “variable absoluta” en el nivel de anclaje.

A la primera cuestión responderemos atendiendo a que las variables contextuales

imponen la inclusión “parte / todo”. En tal sentido, en tanto la [UA] (Euroescepticismo

en el PE) del nivel supraunitario se erigiría en un “todo” de referencia y cada uno de

los euroescéptico del Parlamento Europeo el universo de estudio sería una “parte”

discriminable de ese “todo”.

En cuanto al segundo interrogante, intentaremos, primero, dar respuesta a por qué la

[V] (posturas opuestas a la integración europea de los diputados euroescépticos)

resulta una “variable de relación”. En su carácter de tal, las “posturas opuestas a la

integración europea de los diputados euroescépticos”, por decirlo de algún modo,

“atraviesan” todo el análisis (es por ello, precisamente, que se erigen en [UA] del nivel

de anclaje), estableciendo vínculos entre la [UA] del nivel supraunitario

(euroescepticismo en el PE) y la [UA] del nivel subunitario (comportamiento

político/legislativo de los diputados euroescépticos). Las “posturas opuestas a la

integración europea de los diputados euroescépticos”, resultan una “variable” del nivel

supraunitario en función de que se trata de uno de los “aspectos” bajo los cuales fue

abordada la [UA] (euroescepticismo en el PE) de dicho nivel. En cambio, tal como ya

lo dijimos, se erige en [UA] del nivel de anclaje en su capacidad de vincular las [UA]

del nivel supraunitario y del subunitario.

En cuanto al tercer interrogante, diremos que el “comportamiento político/legislativo

de los diputados euroescépticos” (valores- [R] en el nivel supraunitario) resulta una

variable absoluta en tanto se constituyen en “predicado” de las unidades de análisis.

Sumariamente, podríamos expresar que el “euroescepticismo en el PE” ([UA] del nivel

supraunitario) genera (predicado) “posturas opuestas a la integración europea de los

diputados euroescépticos” ([UA] del nivel de anclaje) que se manifiesta en

(predicado) un “comportamiento político/legislativo de los diputados euroescépticos”

([UA] del nivel de subunitario).

En los apartados que siguen, explicaremos la formulación del tema, la hipótesis y el

planteo de objetivos y esbozo de corpus de análisis en función de la matriz antes

expuesta.

2.2: La formulación del tema

La formulación del tema debe contener todos los elementos del nivel supraunitario.

Conviene que se comience, en su enunciación, por la variable, dado que ella será el

eje argumentativo del proyecto. De este modo, y retomando la matriz de Victoria Álvarez tenemos

que:

Comportamiento político/legislativo de los diputados euroescépticos

R

Posturas opuestas a la integración europea de los diputados

euroescépticos

V

Euroescepticismo en el PE

UA

Tema opción 1: Las posturas opuestas a la integración europea de los diputados

euroescépticos (V) su comportamiento político/legislativo (R)en el Parlamento Europeo

(UA) durante la cuarta, quinta y sexta legislaturas9.

En otras posibles enunciaciones, se haría foco en otros aspectos de la temática, por

ejemplo, si se deseara hacerlo sobre la UA, la redacción sería la siguiente

Tema opción 2: El euroescepticismo en el Parlamento Europeo durante la cuarta,

quinta y sexta legislatura (UA): comportamiento político/legislativo (R)en las posturas

opuestas a la integración europea de los diputados euroescépticos que se oponen a la

integración europea (V).

Si se deseara focalizar la cuestión vinculada con el comportamiento, tendríamos:

Tema opción 3: El comportamiento político/legislativo (R)de los diputados

euroescépticos que se oponen a la integración europea (V): la cuarta, quinta y sexta

legislaturas en el Parlamento Europeo10.

9 En este caso, es necesario acotar temporalmente el tema.

10 Esta redacción implica posicionar a la cuarta, quinta y sexta legislaturas del Parlamento Europeo como un caso (efecto logrado por el uso de los dos puntos) del comportamiento político/ legislativo de los diputados euroescépticos.

Queremos señalar que cualquiera de las tres opciones puede ser viable y que, en todo

caso, deben ser mostradas todas a fin de que el tesista pueda escoger aquélla que, a

su juicio, exprese más cabalmente su pensamiento. En tanto y en cuanto todos los

elementos del nivel supraunitario se hallen presentes, el tema estará bien formulado,

la cuestión radica en trabajar sobre las distintas enunciaciones posibles a fin de que el

tesista escoja a partir de una reflexión consciente.

En lo que atañe a la formulación del tema, resulta de suma importancia su justificación

a partir de una situación problema cuyo esquema escriturario debe contener:

Una contextualización general

Una contextualización específica

La focalización en el planteo del problema propiamente dicho

Una observación realizada

Datos que avalan la observación efectuada

La formulación de pregunta

La justificación propiamente dicha del interés en la temática

En tal sentido, en su introducción, la Mag. Victoria Álvarez señala:

“A lo largo de la historia de la integración europea, diversos movimientos y

actores políticos y sociales se han opuesto a ella. La contraposición entre aquellos

favorables a la integración y sus opositores constituye una dimensión trascendental de

la política europea. Especialmente desde los años noventa, el euroescepticismo forma

parte no sólo de las realidades político-partidarias de los Estados miembros de la

Unión Europea (UE) sino también de la propia dinámica de las instituciones

comunitarias. Esta cuestión es particularmente relevante en el Parlamento Europeo

(PE).

El PE provee el vínculo directo entre el electorado de los Estados miembros y

las instituciones europeas, y es único, en este sentido, en el sistema

institucional de la UE (Judge y Earnshaw, 2003: 115). Innumerables estudios han

tratado de desentrañar los elementos de singularidad del PE, aunque lo que han

hallado es la existencia de múltiples puntos de coincidencia con los parlamentos

nacionales de las democracias liberales occidentales (Judge y Earnshaw 2003;

Hix 2001; Kreppel, 2002).

Los estudios sobre parlamentos nacionales –ya sea el Congreso norteamericano

o el Folketing danés– dan por sentado, en general, dos argumentos: que los

legisladores creen en el sistema político en el que actúan, y que creen en la

institución de la que forman parte. Se supone, por ejemplo, que en EE.UU., un

congresista de Massachusetts o Iowa acepta que su estado forma parte de ese

país, y admite que el lugar donde los intereses de su estado están legítimamente

representados es en la Cámara de Representantes y el Senado.

En el PE nada de esto debe darse por sentado: no todos los miembros del Parlamento

creen en esa institución ni en el sistema político europeo que le sirve de base. De

hecho, cuando los miembros del PE eran delegados de los parlamentos

nacionales, diferentes fuerzas políticas manifestaron su oposición a la

institución parlamentaria europea negándose a enviar representantes. Por

ejemplo, hasta finales de los años sesenta y principio de los setenta, los comunistas

(que representaban aproximadamente el 10% del electorado de los seis países

miembros en esa época) se opusieron al envío de delegados al PE, al no reconocer a

las instituciones comunitarias como legítimas (Leconte, 2010: 101).

De esta manera, entre 1952 y 1979, la forma de selección de los diputados al PE

(envío voluntario de delegados de los parlamentos nacionales) explicó la ´sobre-

representación´ de los legisladores favorables a la integración. Sin embargo, a

partir de las primeras elecciones europeas un determinado número de representantes

declararon abiertamente su oposición al proceso de integración o a su implementación

(Brack y Costa 2009a: 1) y en muchos casos, declinaron ser miembros del PE.

Si bien ha habido partidos o facciones partidarias euroescépticas desde las

primeras elecciones al PE en 1979, el traspaso de los euroescépticos de la arena

política nacional al Parlamento se manifiesta claramente a partir de la Cuarta

legislatura (1994-1999). Es en 1994 cuando ingresan por primera vez representantes

de partidos políticos anti-integración. Esta tendencia, con algunos vaivenes, se ha

seguido confirmando en las sucesivas legislaturas.

La gran paradoja para los diputados euroescépticos en el PE es que han conseguido

ser elegidos como miembros de una institución a la que se oponen y, habiendo

asumido sus cargos, están obligados a operar dentro de la misma (Benedetto, 2008:

128). Ello implica que estos diputados asisten a las sesiones plenarias, votan,

formulan preguntas, forman parte de comisiones parlamentarias, y realizan otras

acciones dentro de un contexto institucional cuya existencia y/o legitimidad objetan en

mayor o menor medida.

En el PE encontramos, entonces, una dimensión inexistente (o marginal) en los

parlamentos nacionales: numerosos eurodiputados se oponen a la institución de la que

forman parte e inclusive, a la propia integración europea. El mandato de los

eurodiputados es sumamente complejo: representan a los ciudadanos de la Unión,

pero sus candidaturas son decididas por sus respectivos partidos nacionales, son

electos en elecciones que se realizan en cada uno de los Estados miembros (según

las leyes electorales nacionales y en base a agendas nacionales), y una vez en el PE,

se organizan en grupos políticos transnacionales aglutinados por afinidades

ideológico-políticas.

Este último punto es importante: si bien los diputados al PE son elegidos en cada

Estado miembro, como por ejemplo, los diputados del Bundestag alemán son elegidos

en los diferentes Länder, una vez dentro del Parlamento Europeo, los diputados se

organizan en base a intereses, valores y preferencias político-ideológicos, y no en

base a divisiones territoriales/nacionales, lo cual podría parecer absolutamente natural

para el PE (Hix, Noury y Roland, 2007: 54) por ser una asamblea internacional (y que

fue lo que sucedió con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa o la

Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo).

La organización en grupos por afinidades ideológicas otorga al PE una característica

propia de los parlamentos democráticos (europeos): una de las principales líneas de

división se halla en el eje tradicional izquierda-derecha. Se ha certificado

convincentemente en diversos estudios (Kreppel y Tsebelis 1999; Hix 2001; Noury

2002; Noury y Roland 2002; Hix, Noury y Roland 2007) que los eurodiputados no

votan a lo largo de líneas divisorias nacionales sino siguiendo el clivaje vinculado con

cuestiones socio-económicas.

Pero además de la dicotomía tradicional izquierda-derecha, el espacio político-

partidario del PE incluye otra dimensión central: la dicotomía en torno de las

posiciones a favor o en contra de la Unión Europea (Raunio, 2007). En efecto, los

autores que afirman que la dimensión central de competencia-coalición en el PE es el

eje izquierda-derecha (Hix 2001; Hix, Noury y Roland 2005, 2007), no excluyen la

existencia en el Parlamento de una segunda dimensión política, aunque en un lugar

subsidiario: el eje pro – anti integración europea.

Pese a su creciente importancia, la dimensión de conflicto/coalición pro – anti

integración ha sido largamente menospreciada por los expertos en el PE,

quienes han desdeñado el estudio de las fuerzas opositoras al interior del

Parlamento para concentrarse en otros asuntos. Ello no es sorprendente si

atendemos al hecho de que , inclusive a nivel doméstico y a pesar del uso común

del concepto de “oposición”, pocos estudios se han concentrado en este tema

en forma específica desde la década de 1970 y aún menos artículos han

proporcionado una reflexión teórica sobre dicho concepto, al menos en el

ámbito europeo (Brack y Weinblum, 2011) .

A lo largo de la tesis analizaremos la oposición a la integración europea dentro de una

Institución de la UE donde están representados todos los puntos de vista sobre el

proyecto integracionista: desde los más federalistas –defensores del avance de la

Unión hasta convertirla en una federación o confederación de Estados– hasta los

abiertamente euroescépticos –algunos de los cuales pretenden la salida de su país de

la UE o llanamente la disolución de la Unión. En todas las legislaturas del PE desde

1979, partidos euroescépticos han logrado tener representación.

….

La investigación propuesta pretende responder al siguiente interrogante : ¿Cuál fue el

comportamiento político-legislativo de los diputados euroescépticos en el Parlamento

Europeo en la Cuarta, Quinta y Sexta legislaturas (1994-1999, 1999-2004 y 2004-

2009)? En particular, se intentará dar respuesta a algunos interrogantes específicos:

¿El comportamiento político-legislativo de los legisladores de los grupos

euroescépticos refleja su oposición a la integración europea? ¿En qué temas: en los

temas más ´sensibles´ para el euroescepticismo (Katz, 2002) o en otros temas? ¿Con

qué otras acciones (ausentismo, formulación de preguntas a la Comisión y al Consejo,

etc.) los diputados euroescépticos manifiestan su euroescepticismo?”

Tras haber señalado cómo se produce la formulación y justificación del tema y planteo

de problema conforme a los lineamientos previstos, en el próximo apartado

analizaremos la vinculación entre el nivel de anclaje y la producción de la hipótesis

2.3: La formulación de la hipótesis

La formulación de la hipótesis, implica siempre la subyacencia de una relación causal

(Si p, entonces q) cuya consecuencia será la unidad de análisis del nivel de anclaje y

las variables y valores, sus causas. De hecho, la relación causal implicada deberá

sostenerse sobre una predicación que, de algún modo, dé cuenta de la “corazonada”

(Samaja, 2002) que el tesista tiene “in mente”. Siguiendo el nivel de anclaje de la

matriz propuesta por la Mag. Victoria Álvarez:

Votaciones nominales

Comportamiento político/legislativo de

los diputados euroescépticos

V

Posturas opuestas a la integración europea de los diputados

euroescépticos

UA

Votaciones por tipo de tema

Otras acciones de los diputados euroescépticos

R

Pueden efectuarse dos tipos de enunciaciones: una que comience por la

consecuencia, es decir la unidad de análisis del nivel de anclaje (opción 1) y otra que

lo haga por las causas, es decir, la variable y los valores de dicho nivel (opción 2).

Hipótesis opción 1: Las posturas opuestas a la integración europea de los diputados

euroescépticos (UA)- consecuencia: q- se manifestaría (predicado) a partir de su

comportamiento político/ legislativo (V), pesquisable en relación con las votaciones

nominales, las votaciones por tema y otro tipo de acciones (R)-causa: p.

Hipótesis opción 2: Las votaciones nominales, las votaciones por tema y otro tipo de

acciones (R) que se manifiestan en el comportamiento político/ legislativo de los

diputados euroescépticos (V) - causa: p: q- tendrían su origen (predicado) en una

postura opuesta a la integración europea (UA) -consecuencia.

Por supuesto, escoger por una u otra supone elecciones enunciativas que causarán

efectos en el planteo general del proyecto. Por eso, la elección debe ser meditada y

consciente.

2.4: La formulación de objetivos y el esbozo del corpus de análisis y su tratamiento de

los datos

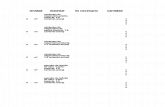

Si retomamos el nivel subunitario propuesto por la Mag. Victoria Álvarez, hallamos

que:

Índice de cohesión intra-grupo Votaciones nominales

Comportamiento político-

legislativo de los diputados

euroescépticos

UA

Votaciones nominales en temas relacionados con:*ampliación de la UE*profundización de la UE*cuestiones institucionales

Votaciones por tipo de tema

Niveles de asistencia/ausentismo a sesiones plenarias

Preguntas presentadas (orales y escritas)

Propuestas de resolución

Intervenciones en sesión plenaria

Declaraciones escritas

Informes

Opiniones

R

Otras acciones de los diputados euroescépticos

V

Desde nuestra perspectiva, el objetivo general se formula a partir de la unidad de

análisis del nivel subunitario, con la demarcación temporal efectuada en el tema:

Objetivo general:

Analizar el comportamiento político/legislativo de los diputados euroescépiticos

(UA) durante la cuarta, quinta y sexta legislaturas del Parlamento Europeo

Los objeticos específicos retoman las variables del nivel subunitario. De este modo

podrían redactarse:

Objetivos específicos:

Analizar y sistematizar las votaciones nominales de los diputados

euroescépticos durante la cuarta, quinta y sexta legislatura.

Clasificar y dirimir la pertinencia de dichas votaciones por tipo de tema.

Indicar las posibles incidencias de otras acciones de los diputados

euroescépticos en la construcción de su oposición a la unidad europea.

En cuanto al corpus de análisis que este proyecto debería prever, ello se vincula con

los valores del nivel subunitario, y conforme puede inferirse del mismo, estaría

divididos en dos grandes grupos: un corpus cuyo tratamiento requerirá de un

tratamiento cuantitativo; otro, que involucrará uno cualicuantitativo, a saber:

Corpus que requerirá de un tratamiento cuantitativo:

En este corpus se ubicaría:

El índice de cohesión intra-grupo.

Las votaciones en temas relacionados con la ampliación o profundización de la

UE, y con cuestiones institucionales. Si bien este indicador apunta a un

tratamiento cuantitativo, implica de por sí que, para su construcción, se ha

apelado a una metodología cualitativa, puesto que se han escogido temas que,

supuestamente se vinculan con otras dos variables categóricas como serían la

ampliación o la profundización de la Unión Europea.

Los niveles de asistencia/ ausentismo a las sesiones plenarias

Corpus que requerirá de un tratamiento cualicuantitativo:

Preguntas orales o escritas presentadas, en tanto sólo involucrara datos

numéricos como la cantidad de las mismas, tal vez discriminadas por tópicas o

áreas de interés que implicaran frecuencias y porcentajes en relación con la

totalidad de las preguntas. Otra variante aquí podría ser la frecuencia de

preguntas en función del partido político al que representaran los diputados

euroescépticos. Esta información podría cruzarse, a su vez, con las tópicas o

áreas de interés de las preguntas. Sin embargo, para llegar a construir una

tipología de preguntas por tópica o área de interés, se requiere de una

metodología cualitativa por la cual se propongan indicadores, emanados del

análisis del discurso, que nos permitieran establecer en qué casos, por

ejemplo, nos hallamos frente a una pregunta cuya tópica es la contaminación

ambiental o los derechos ciudadanos. A estas tipologías se arriba analizando

cada una de las preguntas efectuadas y en función de ellas, se extraen las

tópicas o áreas de interés a la vez que se escogen las más representativas

para ilustrar y explicar por qué se opta por una u otra clasificación. Todo ello,

supone que lo que originariamente fuera pensado como cuantitativo puede ser

recategorizado en variables cualitativas. En el caso particular de las preguntas,

una primera y quizás interesante clasificación, agregada a lo antes expuesto,

pudiera tener que ver con dirimir si la preguntas es auténticamente tal, es decir,

presupone la respuesta de otro, o si se trata de una pregunta retórica cuya

respuesta ya tiene el propio locutor.

Las propuestas de resolución: En tanto involucren cantidades de propuestas,

su tratamiento será cuantitativo, pero no bien se las clasifique con algún

criterio, tal como vimos en el ítem anterior, se pondrá en juego una

metodología cualitativa que, en función de eje temático del proyecto, podría

tender a una recategorización de variables en función de cómo reflejan el grado

de euroescepticismo ante la Unión Europea.

Las intervenciones en sesiones plenarias: Ellas pueden ser tratadas en función

de cuántas efectuaran los diputados euroescépticos y tal vez “cruzadas” con la

variable del partido político de pertenencia. En tanto y en cuanto estas

intervenciones fueran analizadas en función de cómo expresan el

euroescepticismo, estaríamos, nuevamente, ante una recategorización que

pondría en juego una metodología cualitativa. En el caso de los indicadores

que siguen podría realizarse el mismo planteo

Las declaraciones escritas

Los informes

Las opiniones

Obviamente, en este artículo sólo esbozamos el tratamiento general que debería

llevarse adelante en el proyecto. Todo lo que aquí hemos expuesto deberá ser

siempre tratado con los directores de tesis y profundizados conforme a cada proyecto

en particular.

3. A modo de conclusión

Esperamos con este artículo haber efectuado un aporte concreto para la formulación

de proyectos de posgrado, no sólo desde lo metodológico, sino, fundamentalmente,

en lo que atañe a la escritura. Deseamos remarcar, como hemos dicho, que el

fenómeno de escribir es necesariamente constructor del conocimiento, de modo que, a

nuestro juicio, no puede prescindirse de él a la hora de organizar seminarios de

metodología. Creemos que en esta ardua y compleja tarea que implica dictar este tipo

de seminarios, es fundamental el rol que asumamos como docentes, el seguimiento de

todos y cada uno de nuestros alumnos, el trabajar sobre sus propias escrituras.

Esperamos, por tanto, haber efectuado un aporte que resulte de utilidad a otros

docentes y a los propios tesistas.

BIBLIOGRAFÍA

ALVÁREZ ANGULO, T. (1996) “El texto expositivo-explicativo: su superestructura y características textuales” en Didáctica N° 8, Servicio de publicaciones, Madrid: UCM.

ALVÁREZ ANGULO, T., PERELLÓ MARUGÁN, D. y PINTOS LÓPEZ, M. (2007) “De cómo convertir un texto expositivo en argumentativo y sus implicaciones didácticas” en Didáctica Lengua y Literatura, vol. 19, Madrid: UCM.

ARNOUX. Elvira. (y equipo) (1996) “El aprendizaje de la escritura en el Ciclo Superior”, en AAVV Adquisición de la Escritura, CEAL, Ed. Juglaría, Rosario.

BELTRÁN, J. (1993). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje, Madrid: Síntesis.

BERTONI, Alicia y Otros (2007) La lectura y la escritura en la universidad: la contextualización del problema. Universidad Nacional de Luján http://www.unlu.edu.ar/~redecom/libro.htm#confi

BORSINGER DE MONTEMAYOR (et Alt.) (2005) “La tesis” en Los textos de la Ciencia: principales clases de discurso académico científico, Comunicarte Editorial.

BRUNER, Jerome.(1997) La educación, puerta de la cultura, Visor, Madrid

CASTELLÓ, M. (2002) “De la investigación sobre el proceso de composición a la enseñanza de la escritura”. Revista Signos, 51-52, 149-162.

CARLINO, P. (2005) Escribir, leer y aprender en la universidad, FCE, México(2007) “Hacerse cargo de la lectura y la escritura en la enseñanza universitaria las ciencias sociales y humanas” en BERTONI, A (et alt) (2007) La lectura y la escritura en la universidad:

la contextualización del problema. Universidad Nacional de Luján http://www.unlu.edu.ar/~redecom/libro.htm#confi

FERNÁNDEZ, Ma. Del Rosario (2006) Lectura y escritura de textos científico/académicos: dos experiencias de investigación, Cátedra UNESCO, UNR, Rosario(2007) Lectura y escritura en la universidad: Incidencia de las consignas en la performance escrituraria en un grupo de alumnos universitarios, Cátedra UNESCO, UNR, Rosario(2008) Lectura y escritura en la universidad. la interpretación de un texto expositivo explicativo y la ulterios escritura de un artículo, Cátedra UNESCO UNR, Rosario(2009) La puesta en discurso de la narración: una aproximación a la dimensión argumentativa de narraciones escritas por niños de tercero, quinto y séptimo año de escolaridad (tesis doctoral inédita)(2010) “La teoría de matriz de datos (Samaja, 1993) como estrategia docente en los seminarios de Metodología y Escritura académica en el posgrado”, en Revista de la Facultad de Cs.Sociales de la UNE, versión electrónica(2011) “La teoría de matriz de datos (Samaja, 1993) como estrategia docente en los seminarios de Metodología y Escritura académica en el posgrado” en Actas de las X Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (Jujuy, 18 al 20 de mayo de 2011)

FISCHER, Adriana (2008) “Letramento acadêmico: uma perspectiva etramento portuguesa”, Acta Sciencia. Language e Cultura., v. 30, n. 2, p. 177-187, Maringá.

FRISCHKNECHT, Alicia, LEZCANO, Analia Y VALDEZ, Laura (2007) Comunidades científicas y comunidades de escritura. Las prácticas de lectura en ámbitos académicos, Universidad del Comahue

GEE, J.P. (2001) “Reading as situated language: a sociocognitive perspective”, en Adolesc. Adult Literacy, Newark, v. 8, n. 44, p. 714-725,

GREASSER Y GODMAN (1985) “Implicit knowledge, Question Answering, and the Representation of Expository “, BRITrON Y BLACK (Eds): Undervtanding Expositorv Text, l-Iillsdale, New Jersey. LEA

MAINGUENEAU, Dominique(2004) “Retour sur une catégorie: le genre” en ADAM,M-GRIZE,JB y BOUCHA,M (2004) Texte et discours: catégories pour l´analyse, EUD,Dijon

MARUCO, Marta (2007) “La enseñanza de la lectura y la escritura en el aula universitaria”, Universidad de Buenos Aires, en BERTONI, Alicia y Otros (2007) La lectura y la escritura en la universidad: la contextualización del problema. Universidad Nacional de Luján http://www.unlu.edu.ar/~redecom/libro.htm#confi

MOYANO, Estela (2002) “La teoría de Género como facilitador del desarrollo de la escritura académica” en Actas del I Simposio Internacional De la Subsede Universidad de Cuyo de la Cátedra UNESCO, “Lectura y escritura: un nuevo desafío”, Mendoza. (2010) “Escritura académica a lo largo de la carrera: un programa institucional” en Revista Signos, 43, Valparaíso

RASTIER,F- BOUQUET, S.(2002) Une introduction aux sciences de la culture, PUF, París

ROSALES, P. Y A. VAZQUEZ (1999) “Escritura de textos académicos y cambio cognitivo en la enseñanza superior” en Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación 8 (15)

SAMAJA, Juan(1993) Epistemología y metodología, Eudeba, Bs.As(2002) La ciencia como proceso de investigación y dimensión de la cultura (inédito)

SCARDAMALIA, M.y BEREITER, C. (1985) “Development of dialectical processes in composition” en D. Olson, N. Torrance y A. Hildyard, Literacy, Language and Learning. Cambridge, Cambridge University Press.

VIGOTSKY, Lev(1934) Lenguaje y pensamiento, La Pleyade, Bs.As, 1988

WELLS, G. (1990) “Talk about text: Where literacy is learned and taught” en Curriculum Inquiry, 20(4)