12 de Mayo de 2013 LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR Evangelio: Lucas 24,46-53.

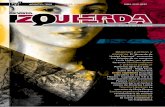

Revista Izquierda n°53, mayo de 2015

-

Upload

ibnkhaldun -

Category

Documents

-

view

5 -

download

0

description

Transcript of Revista Izquierda n°53, mayo de 2015

-

Conflicto y solucin poltica Paz, redencin y peligros en Colombia Los territorios en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Izquierda en debate El precio de un partido NiNi Pragmatismo electoral y poltica de

conveniencias Nuestra Amrica La disputa por la nueva renta en destino:El papel del rentismo importador en el siglo XXI en Amrica Latina Subversiones

intelectuales Facetas contemporneas del militarismo norteamericano Las disputas por el territorio Capitalismo en crisis Grecia: Syriza y la transformacin del Estado capitalista Voces rebeldes Ministra: Quiero contarle una historia! Editorial La educacin es un campo de combate

N 53 MAYO / 2015 BOGOT, COLOMBIA ISSN- 2215-8332

-

Jairo Estrada lvarez DirectorJess Gualdrn Sandoval Jefe de redaccin

lvaro Vsquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, Csar Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, Mara Teresa Cifuentes Traslavia, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Snchez ngel, Sergio De Zubira Samper, Vctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (Mxico), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elas (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseo y diagramacin

Espacio Crtico EdicionesPublicacin auspiciada por Espacio Crtico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

ISSN-2215-8332N 53, Mayo de 2015. Bogot, Colombia

Todo el contenido de esta publicacin puede

reproducirse libremente, conservando sus crditos.

-

Conflicto y solucin poltica

4 Paz, redencin y peligros en ColombiaSergio De Zubira

10

Los territorios en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Conejo a la descentralizacin para la pazDaro I. Restrepo

Izquierda en debate

20

El precio de un partido NiNi. Pragmatismo electoral y poltica de convenienciasJorge Gantiva Silva

Nuestra Amrica

26

La disputa por la nueva renta en destino:El papel del rentismo importador en el siglo XXI en Amrica LatinaAlfredo Serrano Mancilla,Nicols Oliva

Subversiones intelectuales

34Facetas contemporneas del militarismo norteamericanoJos Honorio Martnez

42 Las disputas por el territorioEdwin Andrs Martnez Casas, Andrs Roldn Gmez

Capitalismo en crisis

50Grecia: Syriza y la transformacin del Estado capitalistaAaron Tauss

Voces rebeldes

56 Ministra: Quiero contarle una historia!Alexandra Montenegro Gmez

Editorial

60 La educacin es un campo de combateJess Gualdrn

-

Confl

icto

y s

oluc

in

polt

ica

Paz, redencin y peligros en Colombia

Sergio De Zubira Samper

Profesor Asociado del Departamento de FilosofaUniversidad de los Andes

Comprender el estado actual y las perspectivas de las nego-ciaciones entre el Gobierno y las FARC-EP en La Habana es un desafo complejo. Ms de dos aos de dilogos, con acuerdos parciales y diversas salvedades, producen esperanza, pero tambin incertidumbre. Es conveniente reiterar que ningn proceso social es inexorable e irreversible, porque la historia no es un hecho determinista o mecanicista, sino que est constituida por relaciones entre seres hu-manos que estn condicionados por ciertas circunstancias, pero ellos tambin transforman dichas circunstancias. En el destino colectivo, el papel de los sujetos sociales y polticos siempre es importante. La historia es tambin el espacio y el tiempo de lo abierto, lo inslito y lo distinto.

Para enfrentar este reto es conveniente rememorar algunos aforis-mos del gran filsofo del pensamiento utpico, Ernst Bloch: cuando se acerca la redencin, crece el peligro, la razn no puede florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar sin la razn, la esperanza es en cualquier caso revolucionaria. No se tiene nunca seguridad, pero si se carece de toda esperanza no es posible accin alguna, la esperanza es enemiga de la guerra, pero no de la lucha; no deseo la paz a ultranza, sino por mediacin de la resistencia, la accin; la esperanza primero es docta y luego activa. Bloch re-escribe su primera obra, El espritu de la utopa, en 1923, luego del aplastamiento de la revolucin espartaquista y del asesinato en las calles de Berln de Rosa Luxemburgo y Karl Lie-bknecht, en 1921. A partir de ese momento nunca abandonar su larga

_4 Volver a contenido

-

Conflicto y solucin poltica

reflexin y su pasin por la utopa concreta que, acompaada de discusiones comunes con Lukcs, Korsch, Brecht, Benjamin y Adorno, plasmar en sus obras magistrales de madurez, El Principio Esperan-za (1959) y Experimentum Mundi (1975).

Las ltimas frases de El Principio Esperanza son reveladoras de su profundidad potica y su compromiso con la utopa: la verdadera gnesis no se encuentra al principio, sino al final, y empezar a comenzar solo cuando la sociedad y la existencia se hagan radicales, es decir, cuando pongan mano en su raz. La raz de la historia es, empero, el hombre que trabaja, que crea, que modifica y supera las circuns-tancias dadas. Si llega a captarse a s y llega a fun-damentar lo suyo, sin enajenacin ni alienacin, en una democracia real, surgir en el mundo algo que a todos nos ha brillado ante los ojos en la infancia, pero donde nadie ha estado todava: patria1. Para este fi-lsofo alemn, en el futuro est abierta la posibilidad de una sociedad con democracia real que, superada de forma radical la enajenacin, abra ese lugar en el cual nunca hemos podido an habitar: la patria justa que nos han prometido desde nuestra infancia.

Para el filsofo de la utopa, el maana vive siem-pre en el hoy bajo el cumplimiento de tres condicio-nes. La primera, que nunca esa actualidad deje de preguntarse por el amanecer. Si el mundo estuviera acabado, nuestra soledad sera insuperable. La se-gunda, que exista memoria de todo lo acaecido, que sea un futuro que pueda siempre rememorar las pro-mesas pretritas incumplidas. La tercera, que exista una inmensa conciencia racional de los peligros. Que la esperanza no sea tan abstracta como para ocultar o evadir los peligros. Tenemos la posibilidad, pero siempre la tenemos en estado de peligro.

1 E. Bloch. El principio Esperanza. Tomo III. Madrid: Biblioteca Filosfica Aguilar, 1980, p. 500.

http://www.sem

ana.co

m/nacion/ga

leria

/en-im

agen

es-

asi-fue

-el-p

aro-de

-mae

stros-en

-bog

ota/42

5567

-3

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

Paz: El mximo peligroPor distintos caminos, la nocin y los imagina-

rios de paz, en Colombia, se convierten en peligros. Tal vez, la mayor amenaza se encuentra en aquellos senderos que se muestran imperceptibles e inofensi-vos. Por momentos, lo ms sublime y deseado puede contener el mximo peligro.

El primer peligro crece en la idea o nocin de paz, que en la filosofa occidental proviene posible-mente desde Herclito; con Kant, se ha denominado la distincin entre paz negativa y paz positiva. En trminos kantianos, es distinguir un simple apla-zamiento de las enemistades de una verdadera paz perpetua. Para este otro filsofo alemn, existen condiciones de posibilidad para la paz, tales como: que una guerra a muerte que aniquile ambas partes y anule todo derecho no podr terminar nunca en paz perpetua, a no ser la del cementerio de todo el gnero humano. Tal guerra, y, por consiguiente, tambin los medios que a ella conducen, deben, pues, estar rigurosamente prohibidos2; no deben considerarse tratados de paz aquellos que se hayan firmado con la secreta reserva de posibilitar una futura guerra; los ejrcitos permanentes deben desaparecer por comple-to; ningn Estado debe entrometerse por la fuerza en la constitucin y el gobierno de otros estados; toda forma de gobierno que no sea representativa es una deformacin; entre otras.

La paz negativa pretende identificar la nocin con no-guerra, ausencia de conflicto, silencio de las armas y orden social existente. Es una paz que no afecta los privilegios de los poderosos y permite el incremento de los negocios. Caracteriza la paz como ausencia de guerra, pero no a la inversa. La paz positiva se diferencia de la anterior en aspectos nodales. Concibe la justicia social y la eliminacin de todas las formas de injusticia como condicin ineludible. La mayor impunidad es dejar intactas las

2 I. Kant. La Paz Perpetua. Madrid: Editorial Aguilar, 1967, p. 46.

El maana vive siempre en el

hoy bajo el cumplimiento de

tres condiciones. La primera, que nunca esa actualidad deje

de preguntarse por el amanecer.

Si el mundo estuviera acabado,

nuestra soledad sera insuperable.

La segunda, que exista memoria de todo lo acaecido, que sea un futuro

que pueda siempre rememorar las

promesas pretritas incumplidas. La

tercera, que exista una inmensa

conciencia racional de los peligros. Que

la esperanza no sea tan abstracta

como para ocultar o evadir los

peligros. Tenemos la posibilidad, pero siempre

la tenemos en estado de peligro.

_6 Volver a contenido

-

Conflicto y solucin poltica

causas que han generado la guerra. Para esta perspectiva, la ausencia de conflictos vio-lentos puede ser compatible con distintas y graves situaciones de injusticia. No se trata de abolir la conflictividad social y humana, sino de permitir su trmite democrtico y por caminos que no eliminen al adversario u opositor.

El segundo peligro, heredero de nuestra institucionalidad cultural, es la identifica-cin, en la dcada de los noventa del siglo XX, del ministerio de la cultura como el ministerio de la paz. En nuestro pas se han planteado premisas problemticas o falsas para relacionar paz, violencia y cultura. A travs de artificios como cultura es paz, violencia es no-cultura, todo conflicto es violencia, el ministerio de la paz, la tolerancia es el remedio para la violencia, cultura de la violencia, etc., se ha generado

un dispositivo ideolgico para ocultar las complejas relaciones entre violencia, paz y cultura en el contexto colombiano. Un dis-curso ideolgico que ha banalizado al mismo tiempo la paz y la cultura. Se intenta ocultar y olvidar la persistente relacin entre cultura y violencia en la historia de nuestro pas y en la cultura occidental. Es conveniente recor-dar a Walter Benjamin en sus Tesis sobre el concepto de historia: no hay ningn docu-mento de cultura que no sea a la vez docu-mento de barbarie (Tesis VII). El conflicto es el estado permanente y continuo de toda cultura vital. El discurso oficial tiene efectos devastadores: legitima acciones en nombre de la paz que se realizan en lgica de guerra (Mauricio Garca Durn); naturaliza la indi-ferencia entre los seres humanos en nombre de la tolerancia, y ha terminado incrementa-do el crculo infinito de las violencias.

https://www.flickr.com/photos/62376953@N05/17268931965

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

Los peligros inmanentes de la negociacinA medida que se desarrolla la negociacin emer-

gen otros peligros inherentes a la negociacin misma. Podemos denominarlos la red de peligros inmanentes. Tambin se incrementan cuando se acerca esa reden-cin; son mayores cuando se anuncia la posible termi-nacin del conflicto armado interno. Algunos pueden ser visibles, pero tambin existen otros imperceptibles. Necesitamos ubicar esos peligros y desenmascararlos.

El tercer peligro, que pertenece a los que se podran considerar peligros inmanentes y amenaza como un fantasma, es haber pactado que nada est acordado hasta que todo est acordado. En cualquier instante todo lo logrado en consensos implcitos y acuerdos explcitos puede ser arrojado por la borda; convertido en cenizas. Hasta un da antes de una posible firma existe la amenaza de desacuerdos que destruyan todo lo negociado; todo puede echarse a perder en unos mi-nutos. Nada ni nadie puede garantizar la terminacin del largo conflicto que nos desangra.

El cuarto riesgo es negociar en medio de la in-tensidad del conflicto, en medio de las vctimas, los atentados y la guerra. No detener, contener o deses-calar el conflicto se constituye en una grave amenaza. Las lgicas militares terminan dictaminando lo que sucede en la mesa de negociaciones, y la llamada opi-nin pblica gira como un pndulo al vaivn de las noticias judiciales y rostros de la muerte en los diarios o noticieros. La propaganda y la publicidad imponen su dictadura simplificante y espectacular. Hay que re-cordar la caracterizacin descarnada de la propaganda, realizada por Adorno, cuando la caracteriza como la manipulacin racional de lo irracional, porque todo cuanto se realiza de manera propagandstica, perma-nece en la ambigedad.

La quinta amenaza es la apuesta por un cese uni-lateral de fuegos y hostilidades. Un gesto generoso de carcter unilateral puede convertirse en riesgo para el proceso. En una negociacin las decisiones unilate-rales pueden tener efectos no previsibles. Por ello, el

http://www.semana.com/nacion/galeria/en-imagenes-asi-fue-el-paro-de-maestros-en-bogota/425567-3

_8 Volver a contenido

-

Conflicto y solucin poltica

coordinador de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, en entrevista al diario El Espectador (abril 21 de 2015), seala que la leccin de los sucesos recientes del Cauca, es: la debilidad de las medidas unilaterales. Se necesita acordar medidas conjuntas de desescalamiento, donde haya una clara y muy bien definida responsabilidad de cada parte y algn mecanismo conjunto de monitoreo. Adems, cuando una negociacin se prolonga en el tiempo, como tiende a suceder en negociaciones duras o profundas y de conflictos extensos en el tiempo, el escepticismo y la desconfianza pueden incrementarse con gestos unilaterales.

El sexto peligro, de dolorosa tradicin en la historia de Colombia, es el recurso reiterado en medio de negociaciones de paz a los asesinatos, las masacres y los magnicidios. Basta recordar que la Oracin por la Paz de Jorge Eliecer Gaitn, el 7 de febrero de 1948, antecedi por unos das su horrendo asesinato, ese trgico 9 de abril. En la historia del conflicto colombiano, los enemigos de la paz no vacilan con tal de evitar perder sus privilegios particulares.

La redencin en Colombia pasa por la necesidad de construir una paz digna y justa. La paz no se inicia el da de la firma de unos acuerdos, tampoco conlleva la supresin de los conflictos humanos, en palabras otra vez de Bloch: no deseo la paz a ultranza, sino por mediacin de la resistencia, la accin. Exige la modificacin radical de los imaginarios dominantes de paz, la accin poltica, la tramitacin democrtica de los conflictos y la conciencia siempre vigilante de la multitud de los peligros.

http://www.semana.com/nacion/galeria/en-imagenes-asi-fue-el-paro-de-maestros-en-bogota/425567-3

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

Confl

icto

y s

oluc

in

polt

ica

Los territorios en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018Conejo a la descentralizacin para la paz

Daro I. Restrepo

ProfesorFacultad de Ciencias EconmicasUniversidad Nacional de Colombia

El anacronismo del Plan Nacional de Desarrollo

En Colombia, los gobiernos formulan planes de desarrollo desde la presidencia de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien formul el Plan Decenal 1961-1970. Dotar de coherencia la accin del gobierno e integrar el conjunto de las polticas estatales dentro de la planeacin del desarrollo fue propsito central en una poca en la cual se reclamaba la centralidad del Estado para dirigir el desarrollo, el bienestar y la integracin de poblaciones y territorios a la vida nacional. Ya poco o casi nada queda de la intencin de ampliar e integrar el mer-cado nacional bajo la planeacin central y regional (Moncayo, 2004). Csar Gaviria, padre del actual director del Departamento Nacional de Planeacin, Simn Gaviria, se encarg entre 1990 y 1994, como ningn otro presidente antes y despus, de desmontar las polticas, institucio-nes, programas y recursos del desarrollo planificado desde el Estado. El mercado, es decir, los inversionistas nacionales y extranjeros, en su sabidura es decir, guiados por las ansias de maximizar ganancias, sabran dnde y en qu invertir los recursos que nos conduciran a un crecimiento guiado por el mercado. Para los fundamentalistas del mer-cado (Stiglitz, 2003), la funcin del Estado tena que cambiar de la pla-neacin del desarrollo a la salvaguardia del equilibrio macroeconmico y la lucha contra la inflacin. El activismo estatal se concentr entonces

_10 Volver a contenido

-

Conflicto y solucin poltica

en garantizar la internacionalizacin de los espacios internos, la privatizacin de los activos estatales, la desregulacin de los mercados, la flexibilidad laboral, y la primaca del capital financiero como conector y gua de los flujos de capital. En este escenario, la ins-titucin, el Departamento Nacional de Planeacin, y su producto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), son realidades anacrnicas.

La eficiencia simblica del planDos misiones estratgicas cumple la elaboracin

del Plan: cohesin ideolgica del equipo de Gobierno y legitimidad del Ejecutivo ante el pas ilustrado. Una pequea lite dirige la redaccin del PND, cuya tarea reposa en diversas dependencias del Departamento Nacional de Planeacin (DNP), ministerios y enti-dades del orden central. A los redactores se les indica la orientacin ideolgica y las metas con las cuales se deben comprometer. La burocracia ejecuta la tarea ajustando las inercias administrativas a los nuevos discursos, y las acciones y presupuestos a las nuevas denominaciones. Al final, los redactores ensamblan las partes y aportan un barniz de coherencia discur-siva y expositiva. Una vez adoptado el Plan, regresa la inercia de la accin sectorial del gobierno central, y desde ella se busca guiar la multitud de acciones y orientaciones dispersas que caracterizan el activismo estatal en los niveles territoriales. Luego la implemen-tacin del PND depender de las transacciones entre las prioridades del gobierno, que suelen ser menores que las consignadas en el PND, y las fuerzas polti-cas en el Congreso de la Repblica. Al final, no es mucho aquello que los gobiernos pueden reclamar de coherencia y capacidad resolutiva entre el majestuoso PND y la obra alcanzada. La dramtica intrascen-dencia del PND es tal que el actual plan del gobierno reelecto no evoca las cinco locomotoras del desarrollo que supuestamente guiaron la accin del gobierno en

http://www.semana.com/nacion/galeria/en-imagenes-asi-fue-el-paro-de-maestros-en-bogota/425567-3

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

el cuatrienio anterior1; sencillamente, plantea otras prioridades, nue-vos ejes de articulacin que tendrn tan poca capacidad de garantizar coherencia al gobierno como de ordenar los programas, presupuestos y realizaciones al final del da. La segunda eficiencia simblica de la pantomima de la planeacin nacional tiene por auditorio a la burocracia estatal y las lites profesionales de todas las clases, entidades y organiza-ciones sociales, gremiales y polticas. Bastante tinta, debates, increpacio-nes y propuestas se recogen de la sociedad civil, principalmente a travs del sistema nacional de planeacin y de debates pblicos, en los que se entretiene la inteligencia nacional discutiendo la coherencia, las fuentes doctrinarias, y las opciones tcnicas, programticas y holsticas frente a la propuesta gubernamental. En el mejor de los casos, algunas ideas y sugerencias son integradas por el gobierno en la redaccin del PND, en particular cuando stas mejoran las orientaciones ya establecidas por el gobierno. La negociacin, la verdadera negociacin, se da por fuera de este acto fundacional del Plan en el Congreso, con los gremios, los gran-des inversionistas nacionales y extranjeros, y las movilizaciones sociales de impacto regional y nacional.

La eficiencia real del plan Todos por un nuevo pasDos grandes objetivos se juegan mediante la adopcin de la actual

propuesta del Gobierno. Por una parte, validar de un tajo un cmulo de reformas legales en mltiples sectores, sin tener que pasar por el albur de negociaciones de leyes especficas en el Congreso de la Repblica. El

1 Las cinco locomotoras que guiaran el crecimiento segn el Plan Nacional de De-sarrollo 2010-2104 Prosperidad para todos eran: Infraestructura, agricultura, vi-vienda, minera e innovacin. El cumplimiento de las metas fue muy mediocre en innovacin y agricultura, mediano en infraestructura, mejor en vivienda y arrasador en minera, con graves consecuencias sobre el medio ambiente y la seguridad pbli-ca.

Los borradores de La Habana insisten en el enfoque territorial de la paz, en el carcter diferencial de las polticas y en la necesidad de la igualdad de

oportunidades por especificidades socio-territoriales. Sin embargo, el PND no refleja tales prioridades, ni

en la creacin de fondos de inversin, instituciones o programas que desarrollen los consensos de La Habana.

_12 Volver a contenido

-

Conflicto y solucin poltica

conjunto de modificaciones legislativas y de micos tiende a concentrar ms poder en el Ejecutivo, en desmedro del Legislativo en la nacin, contra las autonomas descentralizadas; en el sector privado, en contra de la defensa de los intereses pblicos, y estimula la apropiacin externa de recursos, instituciones y polticas nacionales.

En salud, se insiste en la organizacin del mercado de los servicios de los bienes de salud, en vez de organizar el sistema a partir de los derechos ciudadanos a la calidad de vida; se mantienen los subsidios a la demanda, que han conducido a la quiebra de los hospitales pblicos; se ignora la deuda del Estado con la red pblica, se avala la tendencia a la discrecin de los empresarios y seguros privados para atender a la poblacin y manejar los riesgos de las personas a enfermarse y morir, y se persigue mantener la intermediacin financiera de carcter privado que se lucra de los recursos pblicos, privados y familiares en salud (Franco, 2015), (artculo 29).

En educacin, se mantiene la prioridad de la ampliacin de coberturas, sin consideracin especial por mejorar la calidad, a pesar de que las pruebas pisa le trajeran vergenza al pas en el concierto internacional. En la educacin superior se profundiza la estrategia de la financiacin de la educacin superior mediante los crditos-becas, tcnica que logra traspasar los recursos pblicos hacia las universidades privadas (artculo 57). Adems, se les hace un llamado a las inversiones del capital privado, nacional e inter-nacional, para el desarrollo del sector, con lo cual se privilegian las carreras tcnicas, lo mismo que la generacin de productos educativos para satisfacer la demanda y los intereses del donante y contratante de los servicios educativos. De tal manera se reitera, por descarte, que el Estado se desentiende del compromiso eco-nmico, con base en el presupuesto nacional, para el aumento de las coberturas, la mejora de la calidad y la internacionalizacin de las redes de investigadores e instituciones del nivel superior.

En vivienda, el Gobierno nacional interviene en la autonoma local a travs del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que puede imponer sus programas y prioridades en los municipios y pueblos de Colombia. De tal manera, al Plan de Ordenamiento

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

Territorial (POT), potestad de los gobiernos locales, se le antepo-ne la autoridad nacional (artculo 87).

Los sistemas de transporte pblico locales son tambin interveni-dos desde la nacin en virtud del PND, que establece criterios de manejo presupuestal, fuentes de financiacin y sistemas de recau-do, imperativos para los gobiernos territoriales (artculos 30-33).

Igual cosa sucede, desde antes de este PND, con la poltica minera y energtica sobre la cual no tienen gobernabilidad las administraciones locales, puesto que las licencias de explotacin, los estudios de impacto ambiental, los impuestos y las regalas son potestad de la nacin. De esta manera, una actividad econmica que tiene gran incidencia sobre el POT, el medio ambiente, el empleo, los mercados territoriales, los conflictos de tierra y la se-guridad ciudadana queda por fuera de la rbita de la democracia local existente. El PND profundiza esta tendencia mediante la centralizacin en la nacin de la declaratoria de reas de reserva estratgica minera (artculos 19-20) de utilidad pblica e inters social (artculo 48) a los proyectos mineros que tendrn prela-cin sobre otros usos del suelo, como restitucin de tierras a los desplazados, reservas forestales o reas estratgicas de proteccin ambiental. Reitera, adems, exiguos lapsos para que las alcaldas demanden de manera informada medidas de proteccin espacial contra proyectos mineros que podrn ser aprobados de modo exprs por la autoridad minera nacional (artculo 187). En esta forma, las competencias y la autoridad de los gobiernos y comu-nidades locales, as como del Ministerio del Medio Ambiente, se degradan respecto del Ministerio de Minas y del ordenamiento territorial de facto por corporaciones y empresas privadas (Pardo, en lnea, 2015).

Al sistema nacional de regalas, que ya padeca una estructura intervenida y tutelada por el Gobierno nacional en cada entidad departamental, se le aade una potestad directa del Gobierno central para la decisin en materia de proyectos por financiar con esta fuente de desarrollo territorial (artculo 167).

Sobre los derechos de propiedad intelectual, el PND legaliza el tras-lado gratuito al sector privado de los resultados de investigaciones

_14 Volver a contenido

-

Conflicto y solucin poltica

y proyectos financiados con recursos pblicos, y establece que tal operacin no constituye detrimento patrimonial del Estado y una cla-ra renuncia a los bienes y polticas pblicas, emanadas de las investigaciones y desarrollos tecnolgicos con dinero estatal (artculo 11).

El segundo gran objetivo real del PND es deli-mitar parcialmente el terreno de las transacciones polticas venideras en el Congreso de la Repblica y fuera de ste. La regla fiscal vuelve y se proclama como principio de responsabilidad macroeconmi-ca; es decir, el conjunto de reclamos ciudadanos, el goce efectivo de los derechos constitucionales y las presiones de los sectores econmicos debern conte-nerse dentro de un equilibrio presupuestal (artculo 6). Cada vez son ms los indicios que anuncian una prxima e importante contraccin econmica y una profundizacin del dficit fiscal, las cuales conduci-rn a un mayor endeudamiento pblico y privado. Las predicciones del PND no lo anuncian pero la creacin de la Misin Fiscal ya permite vislumbrar una reforma tributaria. La regla fiscal aparece enton-ces como barrera contra las presiones por una mayor equidad social y territorial que se incrementar por la crisis venidera, que aumentar el desempleo y la pobreza, hoy rebautizada como vulnerabilidad.

Conejo a la descentralizacin y al desarrollo regional

El PND comienza con el reconocimiento de la existencia de regiones con base en las cuales se re-gionalizaran las estrategias de desarrollo (artculo 4). Sin embargo, el Proyecto de Ley presentado al Congreso no establece prioridades presupuestales por regiones ni mecanismos de coordinacin de las pol-ticas sociales en los territorios, ni crea instituciones o reglas que expresen tal regionalizacin de las polticas (Maldonado, en lnea, 2015). Por ejemplo, si bien se sostiene que la educacin contribuye a la equidad y por tanto a la paz, no se anuncia estrategia alguna

http://www.semana.com/nacion/galeria/en-imagenes-asi-fue-el-paro-de-maestros-en-bogota/425567-3

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

para combatir las inequidades regionales en cobertura y calidad de la educacin (Garzn, en lnea, 2015). Lejos est el Gobierno de considerar instrumentos tales como los Fondos Regionales de Desarrollo o las Cor-poraciones de Desarrollo Regional, o los Consejos Regionales de Poltica Econmica y Social. Sin estos recursos e instituciones especializadas, u otras sustitutas, el reconocimiento de Colombia como pas de regiones no es ms que mera evocacin de un imaginario cultural, sin consecuen-cias presupuestales, institucionales y polticas reales. Muy al contrario de lo que dejaran prever las retricas de este y de los ltimos planes nacionales de desarrollo, desde el gobierno de Andrs Pastrana (1998-2002) el Congreso ha recortado la participacin de las transferencias a los gobiernos locales, respecto de la gran bolsa de los Ingresos Corrientes de la Nacin, para concentrarla en sus arcas centrales.

De esta manera, las entidades territoriales ejecutan porcentajes me-nores del gasto pblico social, cuyo manejo discrecional ha sido recupe-rado por la presidencia de la repblica a travs de programas de subsidios focalizados a personas; tcnica de alto impacto en la legitimidad del presidente de turno, y eficaz modo de reproduccin del clientelismo y de la dependencia de los asistidos de los favores de los que seleccionan a los beneficiarios.

En el mtodo de elaboracin y en los contenidos, el PND sigue siendo centralizado y sectorial. Mediante las presentaciones regionales del Plan no se convinieron prioridades de desarrollo en cada territorio sino que se socializaron las prioridades nacionales y se informaron las estrategias por seguir. En consecuencia, no sorprende el malestar de las federaciones territoriales y campesinas por la escasa presencia de sus demandas y re-comendaciones en el PND (Federacin de Departamentos, 2014). Pero si en el mtodo el plan de desarrollo no se construy con el concurso de todos los territorios, con este mismo pensamiento restrictivo tampoco se establecen prioridades de desarrollo para cada departamento. Se pierde as una buena ocasin para comprometerse con sistemas de informacin que permitan justificar el gasto pblico territorial, de acuerdo a criterios de equidad social interterritorial.

Conejo a la pazLos borradores de La Habana insisten en el enfoque territorial de

la paz, en el carcter diferencial de las polticas y en la necesidad de la igualdad de oportunidades por especificidades socio-territoriales (Indepaz, en lnea, 2014). Sin embargo, el PND no refleja tales priorida-des, ni en la creacin de fondos de inversin, instituciones o programas

_16 Volver a contenido

-

Conflicto y solucin poltica

que desarrollen los consensos de La Habana. El Gobierno incurre en una contradiccin poltica mayor porque, de una parte, afirma que todo lo pactado en La Habana son reformas que el Estado debe hacer con acuerdo o sin l en Cuba, en la medida en que mejoran la democracia, el desarrollo y el bienestar de las regiones de Colombia; por otra parte, poco o nada de lo acordado en La Habana se refleja en el PND, bajo el pretexto de que no se puede aplicar lo concertado con las FARC porque hasta que todo est pactado, nada est pactado. Adems, el Gobierno le teme a la oposicin de extrema derecha, que lo acusara de implemen-tar polticas pblicas ordenadas por las FARC, y sin que stas hayan abandonado las armas ni cesado completamente su accionar insurgente. La financiacin, las instituciones y los mecanismos de agencia de los acuerdos, por no estar en el PND, se dejan a la gestin posterior del Gobierno, que deber construir entonces una extraordinariedad de los acuerdos de paz por fuera de la ley del Plan de Desarrollo.

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/imagenes-tras-una-nueva-jornada-de-paro-de-maestros-galeria-559020

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

Unos representantes del establecimiento negocian con la insurgencia y llegan al estado de conciencia de la necesidad imperiosa de reconocer territorios, realidades sociales y econmicas particulares, llegando in-cluso a ponderar muy positivamente a las Zonas de Reserva Campesina (Gobierno Nacional de Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en lnea, 2014). Otros tecnopolticos formulan el PND ob-viando el estado de conciencia territorial del desarrollo, la democracia y la reconciliacin; y, con seguridad, otras fuerzas polticas, gremiales y sociales determinarn en el Congreso y fuera de l las prioridades del gasto y las polticas pblicas venideras. Por ejemplo, en La Habana se firma el compromiso de cerrar la frontera agrcola en dos aos, forta-lecerles el acceso a la propiedad de la tierra a las comunidades rurales, tanto como a los pequeos y medianos campesinos, y se proclama la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Pero otra es la prctica del Gobierno en estas materias. Por un lado, legisla en pro de una ley de baldos que cubrira con un manto legal la continuacin de la expropiacin de los territorios campesinos e indgenas; y, por el otro, levanta los diques a la gran propiedad terrateniente y, adems, privilegia la economa extractiva en detrimento del medio ambiente y el desarrollo sostenible. La combinacin entre lo que no dice el PND y lo que hace el Gobierno augura un gran conejo a los acuerdos de paz de La Habana.

El Gobierno incurre en una contradiccin poltica mayor porque, de una parte, afirma que todo lo pactado en

La Habana son reformas que el Estado debe hacer con acuerdo o sin l en Cuba, en la medida en que mejoran

la democracia, el desarrollo y el bienestar de las regiones de Colombia; por otra parte, poco o nada de lo acordado

en La Habana se refleja en el PND, bajo el pretexto de que no se puede aplicar lo concertado con las FARC porque

hasta que todo est pactado, nada est pactado.

_18 Volver a contenido

-

Conflicto y solucin poltica

Bibliografa

Viviana Barberena, Daro I Restrepo, coeditores, Descentralizacin en clave de paz, KAS/RINDE, Bogot, 2014.

Federacin de Departamentos, Centro de Estudios Regionales, Au-tonoma, descentralizacin y convergencia territorial. Propuestas Departamentales para el PND, 2014-2018. Noviembre de 2014.

Gobierno de la Repblica de Colombia, Fuerzas Armadas Revo-lucionarias (FARC), Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral, 6/6/2014, Indepaz, Instituto de Estudios para el Desa-rrollo y la Paz, Acuerdos de La Habana, http://www.indepaz.org.co/?p=4442.

Indepaz, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Acuerdos de La Habana, http://www.indepaz.org.co/?p=4442.

Sal Franco, El sistema de salud en el PND va en contrava de la paz, UN Peridico N 186, marzo 2015.

Carlos Alberto Garzn, PND: oportunidad o riesgo para la Uni-versidad?, UN Peridico N 186, marzo 2015.

Alberto Maldonado, El plan nacional de desarrollo: retroceso en la descentralizacin, raznpblica.com.

dgar Moncayo (2004), Las polticas regionales en Colombia, Univer-sidad Externado de Colombia, Bogot.

lvaro Pardo, La minera en el Plan Nacional de Desarrollo y el conejo a la Corte Constitucional, Portal Colombia punto medio.

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2015/NuestrosDocumentos2015/Mineria%20en%20el%20PND%20y%20conejo%20a%20la%20Corte%20Constitucional%202.pdf.

Joseph Stiglitz (2003), El malestar de la globalizacin. Madrid: Taurus.

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

Izqu

ierd

a en

deb

ate

El precio de un partido NiNiPragmatismo electoral y poltica de conveniencias

Jorge Gantiva SilvaProfesor Titular Universidad del Tolima

La continuidad de un pacto de conveniencias

El PDA acaba de salir de su IV Congreso con gestos triunfalis-tas por los logros alcanzados, despus de un perodo de lucha interna y desafos mutuos entre las distintas tendencias que agrupan a este sector de la izquierda democrtica colombiana. Tras sortear de manera pragmtica los conflictos suscitados a raz de las divergencias en torno al proceso de paz, la poltica de alianzas y el gobierno de Juan Manuel Santos, convinieron en un acuerdo que beneficiara a las partes, todas necesitadas de mantenerse unidas, so pena de desaparecer y hacer fracasar sus aspiraciones electorales y polticas. Como eje central de su pacto cabe destacar la proclamacin de Clara Lpez como candidata a la alcalda de Bogot, la poltica de alianzas en los comicios electorales de octubre, el respaldo al proceso de paz y la postura de oposicin al

Los equilibrios son normalesPero tienen su precio.

Perry Anderson

_20 Volver a contenido

-

Izquierda en debate

Gobierno nacional. En este marco de definiciones, la diversidad de interpretaciones e implicaciones gener momentos de controversia y riesgos mucho antes del Congreso, dada la disparidad entre los dos principales bloques que conforman el PDA. A decir verdad, cada uno tiene sus fortalezas y limitaciones; sin embargo, en uno predominaba la homogeneidad bloque del Moir y en el otro preponderaba la heterogeneidad y la diversidad bloque de Clara, Ivn Cepeda y Alexander Lpez. El pulso de fuerzas tuvo sus propias tensiones, debates e intereses. Entre los 766 delegados y delegadas hubo tambin un enorme mar de experiencias, iniciativas y proyectos diferentes.

En la consulta interna del Polo se puso en eviden-cia el campo variopinto de tendencias, ninguna de las cuales llega a ser hegemnica, pero tampoco se gener una situacin de empate tcnico, como qui-so dar entender el senador Robledo. Evidentemente el bloque liderado por Clara e Ivn es relativamente mayoritario; sin embargo, su posicin tampoco logra ganar todo el pulso de fuerzas. Por sus intereses in-mediatos estaban obligados a pactar estos acuerdos; no haba posibilidad de divisin en las filas del PDA, sobre todo, en vsperas de las elecciones regionales de octubre. Los intereses y las ambiciones de estos blo-ques son diversos. Unos se centran en ganar la alcalda de Bogot y consolidar sus aspiraciones burocrticas. Otros, como el bloque del senador Robledo, con su lnea frrea frente al proceso de paz y al Gobierno nacional, estaban obligados a hacer concesiones en un escenario limitado para sus reales posibilidades. Mantener al Moir dentro de la coalicin significaba seguir apostando a su fortalecimiento y garantizar el triunfo de su poltica de alianzas con el empresa-riado y sectores afines (sic), alejados de la lucha armada y de la corrupcin. En este contexto, el proceso abierto desde la consulta hasta las elecciones de octubre pasando por el IV Congreso es un ejercicio pragmtico de conveniencias y clculos para fortalecer la continuidad de un proyecto poltico

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-transcurrio-bogota-multitudinaria-marcha-de-los-mae-galeria-557345

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

cuyo centro de atencin gira en torno a la participa-cin electoral, las alianzas polticas y la concrecin de reformas dentro del capitalismo. En este pacto de conveniencias, los sectores que han suscrito este acuerdo se mueven entre la lgica nini y el refor-mismo democrtico. Todos se necesitan y ninguno puede marcharse so pena de desaparecer o fracasar en sus aspiraciones burocrtico-electorales. He ah la razn por la cual, pese a las enormes disparidades e intereses entre estos bloques, se ha producido este pacto de conveniencias que tiene una fuerte dosis parlamentarista, burocrtica y patriarcal, afianzada en algunos centros urbanos con escasa organizacin y un decrecimiento notable de su incidencia en las luchas territoriales, democrticas y regionales y en la movilizacin social.

El proyecto de la izquierda: slo nini?En el contexto de la polmica interna del Polo,

el senador Robledo puso de moda en Colombia la expresin segn la cual el Polo es ni, ni, esto es, ni santista ni uribista. Posicin correcta en lo fun-damental, pero que resulta ambigua y limitada. Si se mira el contexto internacional, por ejemplo, esta locucin tiene la connotacin de fenmenos y procesos contradictorios que revelan un nivel de disparidad y confrontacin entre s. En los procesos de los gobiernos progresistas de Amrica Latina, en particular, en Venezuela, este enunciado contiene una fuerte carga poltica e ideolgica que proclama una opcin del justo medio ante la contradiccin fundamental. En medio del fragor de la contienda de clases y la intervencin imperialista, la fraccin nini proclamaba su independencia frente al proceso revolucionario, deca distanciarse de las posiciones de Chvez y Bush, se opona a la distincin entre izquierda y derecha. Este sector nini result am-biguo, vacilante y encubridor. En plena batalla por la soberana y contra la guerra meditica e intervencio-nista, estos sectores utilizaron la lgica nini para

El proceso abierto desde la consulta

hasta las elecciones de octubre pasando por el IV Congreso es un

ejercicio pragmtico de conveniencias y

clculos para fortalecer la continuidad de un

proyecto poltico cuyo centro de atencin

gira en torno a la participacin electoral,

las alianzas polticas y la concrecin de

reformas dentro del capitalismo.

_22 Volver a contenido

-

Izquierda en debate

asociar al castrochavismo con terrorismo y al chavismo con fascismo. En Colom-bia, aunque esta expresin es correcta para confrontar la unidad estratgica de los lti-mos gobiernos neoliberales, su uso puede, no obstante, prestarse a equvocos si la con-tradiccin fundamental queda subsumida al ejercicio de los gobiernos neoliberales y no logra articularse a la crtica antisistema y a la confrontacin con la lgica del capital, y enrutar la lucha por un programa estra-tgico anticapitalista de transformacin democrtica y liberadora de Colombia. En un plano analtico estos personajes de la burguesa reaccionaria hacen parte de un sistema de contradicciones comn, en el que cada uno de estos representantes connota particularidades y caractersticas singulares que merecen distinguirse y esclarecerse.

La consigna ni Santos, ni Uribe no es suficiente. Es preciso hacer extensiva la crtica al sistema burgus capitalista y asumir la confrontacin con la lgica del capital. Es preciso analizar las profundas imbricaciones de cada uno de ellos con los procesos de acumulacin, con los negocios de las corporaciones transnacionales, con las estructuras paramilitares y los regmenes

hacendatarios y clientelistas. Por mil hilos, el sistema poltico colombiano reproduce esta lgica capitalista que un proyecto de iz-quierda debe sealar, denunciar y confron-tar. Se requiere unir la resistencia contra los gobiernos neoliberales y la lucha contra el gran capital; demandar la articulacin entre la lucha por las reformas democrticas y la transformacin de la sociedad, basada en la igualdad y la emancipacin. Una opcin nini es insuficiente si no se enlaza con la lucha por la creacin de un nuevo orden democrtico y la construccin de una nueva sociedad. No cabe duda de que el Polo Democrtico Alternativo, PDA, ha demostrado su capacidad de mantenerse como proyecto poltico, constituido entre el centro-izquierda y la izquierda democr-tica, entendida sta como fuerza poltica independiente, orientada por una lnea de pensamiento de acuerdos bsicos que se mueve en el espectro de la democracia for-mal, liberal, burguesa y representativa. Su accin gira en la rbita de la participacin electoral y la oposicin democrtica. En el escenario nacional el Polo se encuentra en una situacin de precariedad y eviden-tes limitaciones, dada el alto proceso de

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/imagenes-tras-una-nueva-jornada-de-paro-de-maestros-galeria-559020

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

derechizacin del pas, la ofensiva del capitalismo corporativo transnacional, la fragmentacin de las luchas sociales, la incertidumbre y el precario apoyo social al proceso de paz. Amn de sus enormes limi-taciones organizativas, la carencia de una poltica de comunicacin, la ausencia de procesos de formacin y difusin de la cultura democrtica y alternativa. Se suma a lo anterior la gestin catastrfica de los alcaldes de Bogot, Luis Eduardo Garzn, Samuel Moreno y Gustavo Petro, en unos por la conciliacin de clases, en otros por la corrupcin e ineptitud. El silencio y la contemporizacin frente al desastre de la gestin pblica constituyen asuntos que comprome-ten la suerte de la izquierda, de su proyecto social y moral.

Es posible ser opcin de poder sin ideas?Ante la magnitud de la poltica del capitalismo

corporativo transnacional, los desafos del proceso de paz, la crisis ecolgica planetaria y la construccin de una opcin democrtica y liberadora, se requieren amplios procesos de organizacin y de movilizacin social. Estos retos no se pueden enfrentar a ciegas, ni de manera espontnea e improvisada. Se requiere la sabidura de los pueblos y las comunidades, las experiencias de los movimientos y los aportes de la investigacin social y el pensamiento crtico. Evi-dentemente, las izquierdas fueron devoradas por el pragmatismo, al punto como dice Perry Anderson de que la derecha se qued con las ideas, el centro reformista y socialdemcrata con la normatividad y las izquierdas con la pragmtica. Pareciera que el hu-racn neoliberal hubiese congelado el pensamiento, las utopas y los proyectos alternativos y una suerte de ensoacin pragmtica se hubiese apoderado del espritu de las izquierdas. En este sentido, es sorpren-dente que el Ideario de Unidad se hubiese quedado petrificado, concebido como prenda de garanta, quiz, para mantener la unidad. Sin embargo, cmo es posible pretender ser opcin de gobierno sin

La consigna ni Santos, ni Uribe no es suficiente. Es preciso hacer

extensiva la crtica al sistema burgus capitalista y asumir

la confrontacin con la lgica

del capital. Es preciso analizar

las profundas imbricaciones de

cada uno de ellos con los procesos de acumulacin,

con los negocios de las corporaciones transnacionales,

con las estructuras paramilitares y los regmenes

hacendatarios y clientelistas. Por

mil hilos, el sistema poltico colombiano

reproduce esta lgica capitalista que un proyecto

de izquierda debe sealar, denunciar

y confrontar.

_24 Volver a contenido

-

Izquierda en debate

enriquecer el pensamiento, sin incorporar los avances de la investigacin y los retos de la cultura y las nuevas realidades surgidas en el proceso de las luchas sociales y las con-quistas del conocimiento y de los saberes? No es comprensible que ni siquiera se haya producido una actualizacin de su ideario. Es cierto que el afn pragmtico lo impi-de, pero no menos cierto que el precio es sumamente alto cuando un proyecto queda subsumido entre el pragmatismo electoral y la poltica de conveniencias.

Tal vez, la poca de los doctrinarismos y de la dogmtica justific semejante desva-ro. Sin embargo, hoy ante la magnitud del proceso de paz y la lucha por ser opcin de gobierno, es preciso reclamar un horizonte creador para enfrentar la contrarrevolucin cultural puesta en marcha globalmente y potenciar la accin creadora y colectiva de los territorios, las autonomas y las comuni-dades. En este sentido, el Polo enfrenta un reto mayor si sigue concentrando su radio de operaciones en algunos centros urbanos como Bogot, Medelln y Cali, y si la sub-jetividad poltica excluye amplios sectores de mujeres, jvenes y regiones. Con irona se puede decir que el Sur no existe. Entre las distintas decisiones polticas del PDA algunas son polmicas y comprensibles, dado su marco de referencia ideolgico; sin embargo, otras son sorprendentemente

incomprensibles y regresivas como su nega-tiva a enarbolar la bandera de la Asamblea Nacional Constituyente. El sectarismo, los temores y el sealamiento contra esta pro-puesta surgida en el contexto del proceso de paz de La Habana revelan no solo miopa poltica, sino una desesperacin pragmtica por las elecciones.

Cambiar el pas demanda ideas podero-sas. Una de ellas es luchar por la convoca-toria de una Asamblea Nacional Constitu-yente. Otra, no menos importante, luchar contra Santos y Uribe exige enfrentar el imperio-capital de la dominacin. De igual manera, luchar contra el neoliberalismo implica enfrentar la explotacin capitalis-ta y el dominio demofascista del capital. Librar una batalla por la reorganizacin territorial y la defensa de las autonomas, exige confrontar el poder transnacional. En este sentido, apoyar el proceso de paz y luchar por una opcin de poder es construir un horizonte de pensamiento que potencie la energa creadora de las comunidades y de los pueblos. Nosotros no vivimos en democracia, dice Rancire, lo que indica que la espacialidad es una dimensin en disputa, una potencia que hace emerger la dignidad de la poltica y revela la posibili-dad de construir Lo comn.

http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20150424/imag/foto_0000000120150424152354.jpg

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

Nue

stra

Am

ric

a

La disputa por la nueva renta en destino:El papel del rentismo importador en el siglo XXI en Amrica Latina

Alfredo Serrano MancillaDoctor en Economa Director Ejecutivo CELAG

Nicols OlivaMagister en Economa (Candidato a Doctor)Director CEF, Investigador CELAG

Desde hace dcadas, se analiza las relaciones de dependencia de la periferia con los pases centrales. En Amrica Latina, en los aos sesenta y setenta cobr una gran importante la escuela es-tructuralista de la CEPAL, encabezada por autores como Ral Prebisch, Celso Furtado, Fernando Cardoso y Osvaldo Sunkel, entre otros, que propugn la denominada teora de la dependencia centrada en el anlisis de las relaciones de dependencia que existen entre las economas enri-quecidas del Norte y aquellas ms empobrecidas que residan en el Sur. Esta corriente terica defendi y todava defiende que la produccin y riqueza de algunos pases est condicionada por el desarrollo de otros y que, frente a ello, surge la necesidad de cambiar la matriz productiva con el objetivo de reducir dicha dependencia mediante un proceso de Indus-trializacin por Sustitucin de Importaciones (ISI) de mbito nacional. El objetivo fundamental de este tipo de poltica es alterar el patrn de intercambio desigual de algunos pases con el mundo: por un lado, dejar de importar tanto valor agregado y, por otro lado, llegar a abandonar el patrn primario exportador precisamente exportando nuevos bienes ms industrializados (con valor agregado). Este es uno de los temas ms

_26 Volver a contenido

-

Nuestra Amrica

recurrente en los ltimos aos: la importancia de salir del patrn primario exportador para insertarse de otra forma en el sistema mundo.

Pero sta no fue la nica escuela que cuestion el desarrollismo hegemnico trado del Norte (la teora modernizadora del crecimiento econmico, de Rostow). La visin neomarxista, con autores como Paul Baran, Gunder Frank y Samir Amin, tambin tom cierto protagonismo en este debate. La diferen-cia fundamental de este enfoque respecto al anterior es que no concibe posibilidad real dentro del capita-lismo para que la periferia llegue a ser desarrollada; es decir, este enfoque considera que el cambio de la matriz productiva ha de venir obligatoriamente acompaado por el cambio de las relaciones sociales y econmicas de produccin, modificando as tambin al sujeto productivo y su modo de producir.

Este viejo debate es trado hasta el presente en la mayora de las ocasiones como si nada hubiera cam-biado en estos nuevos tiempos del siglo XXI; como si la hegemona neoliberal no hubiese cambiado las formas de relacionarse econmicamente los pases. Sera un error creer que la discusin de cmo com-batir a la dependencia exportadora de materia primas sin valor agregado se debe copiar-pegar sin importar cmo ha cambiado el escenario geoeconmico y geopoltico (con sus nuevas alianzas y con un mun-do multipolar), y cmo se alteraron las maneras de producir en el mundo, cmo se ha implementado un orden econmico mundial financiarizado que relega a la economa real a un segundo plano, etc. Tampoco se podra trasladar el viejo debate a la actualidad sin considerar que los propios procesos de cambio de poca en Amrica latina tambin han ya atravesado por una primera etapa en la que s disputaron con xito y ahnco la renta de los recursos naturales en origen, esto es, se reapropiaron con soberana en gran medida de este sector estratgico y de su renta generada (PDVSA en Venezuela, YPFB en Bolivia, Petroecuador en Ecuador, y en menor pero relevante

https://www.flickr.com/photos/62376953@N05/17268415041

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

porcentaje en Argentina con YPF). Son, en definitiva, dos grandes as-pectos que no pueden pasar inadvertidos si queremos realmente afrontar el reto de acabar con la dependencia en el siglo XXI: en primer lugar, lo que ya se ha avanzado en cada uno de los procesos de cambio en Amrica latina (considerando la fase en la que se encuentran para determinar cul es el siguiente salto adelante) y, en segundo lugar, la nueva economa mundial bajo la hegemona neoliberal.

En relacin con lo primero, es preciso recordar que el cambio de poca en Amrica latina se comenz a sustentar gracias entre otros fac-tores a la disputa ganada en relacin a la renta petrolera en Venezuela y Ecuador, o a la renta del gas o del litio en el caso boliviano. Cada Presidente entendi rpidamente que esta disputa se trataba del caballo de batalla de la poltica y de la propia poltica econmica. La polti-ca econmica en torno a estos recursos naturales haba sido, de una u otra forma, favorable para el capital extranjero; la soberana se fugaba a travs de la renta petrolera, que se iba en proporciones muy elevadas hacia fuera. Era, por tanto, la reapropiacin en origen de la renta de esos recursos naturales la piedra angular sobre la que se tena que edificar el nuevo orden econmico. Este fue el primer paso de obligado cumpli-miento aunque costase sudor y lgrimas (en gran medida esto explica el golpe contra Chvez de 2002; y seguramente tambin tuvo que ver en el intento de derrocar a Evo Morales y a Rafael Correa). Pero despus de haberlo logrado, esta nueva renta generada reapropiada permita llevar a cabo nuevas polticas sociales y econmicas a favor de la mayora social.

https://www.pulzo.com/opinion/329921-que-hacen-en-paro-los-maestros-trabajar-muerganos

_28 Volver a contenido

-

Nuestra Amrica

Ha sido tal la magnitud del proceso de re-distribucin de esta renta en origen tanto en forma de polticas sociales, como tambin mejorando el empleo y el salario real, que ha originado una nueva demanda muy vi-gorosa, que adems de haber aumentado en volumen tambin lo ha hecho distribuyn-dose ms entre la mayora social. Realmen-te se ha producido un proceso de amplia democratizacin del consumo. Dicho de forma simple: el proceso redistributivo de la renta petrolera en origen ha sido tan sustan-cial que la mayora social no solo demanda bienes bsicos, sino que puede consumir otros bienes accesorios. Es este el motivo que ocasiona cierto desfase estructural entre la pujante demanda interna y la insuficiente produccin nacional. Fue mucho ms veloz el proceso de reparto de la renta de los re-cursos naturales en origen que el proceso de disponer de una oferta productiva nacional para las consecuencias de dicho reparto en el consumo de la mayora social.

Quin se ha venido aprovechando de este nuevo fenmeno econmico en estos procesos de cambio? Mszros nos da una respuesta concluyente: el sistema del capi-tal pos capitalista, esto es, el capitalismo nacional o transnacional que se qued a residir en cada uno de estos pases a pesar del viraje en el rumbo econmico, pero que a sabiendas de que tena poca fuerza para disputar victorioso la renta de los recursos naturales (petrleo y gas) en origen, se dedic entonces a enfocar la disputa en esa misma renta pero ahora en destino, es decir, en las manos de los consumidores y en las manos del mismo Estado que cada vez lleva adelante polticas de compras pblicas ms importantes. En otras palabras, el sector empresarial privado concentr toda su acti-vidad econmica en un sector importador no productivo, dedicado a comprar afuera y vender adentro para satisfacer la creciente y democratizada demanda del pueblo y del Estado (va compras pblicas). Esto es

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/paro-de-educadores-cinco-puntos-que-tienen-sin-clases-a-8-millones-de-ninos/15629957

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

lo que Samir Amin (1973) denomin la burguesa importadora: un nuevo sector empresarial nacional en conexin privilegiada con el capital transnacional que es, a su vez, el que provee estos bienes, garan-tizndose as tambin su gran porcin en el reparto del nuevo pastel. Esta suerte derentismo importador del siglo XXI acta como mecanismo especulador en contra de las posibilidades de la emergente y renova-da economa real. Adems, este fenmeno requiere un alto volumen de divisas, que en su mayora son ociosas porque no acaban en el mbito productivo, provocando as que se tenga una restriccin externa cada ms acuciante.

El rentismo importador del siglo XXI en Amrica latina es aquella actividad econmica no producti-va, dedicada a la compra-venta comprar afuera y vender adentro, aprovechndose de una posicin dominante de mercado tanto a nivel internacional para importar como a nivel interno para ser el ofe-rente puertas adentro. Este rentismo importador del siglo XXI es una actividad meramente especulativa, ociosa en tanto que no se dedica a producir, basa-da fundamentalmente en una actividad comercial, caracterizada por: 1) un alto poder de mercado por disfrutar de privilegios en la actividad importadora gracias a las alianzas con las empresas trasnacionales que le proveen, 2) ser formadora de precios debido a su poder de mercado, 3) no generar empleo porque se basa en actividades no productivas sino puramente comerciales, 4) constituir un freno a los incentivos de la actividad productiva e industrial, 5) reapropiarse de una gran parte de la nueva renta generada en el pas (reapropiada en origen pero disputada en des-tino), 6) garantizar la reproduccin del rgimen de acumulacin concentrador de riqueza a favor de unos pocos, 7) facilitar la sostenibilidad de un metabolis-mo social del capital contrario a cualquier proceso de cambio democratizador de la riqueza.

El rentismo importador del

siglo XXI en Amrica latina es aquella actividad

econmica, no productiva, dedicada a la compra-venta

comprar afuera y vender adentro, aprovechndose de una posicin

dominante de mercado, tanto a

nivel internacional para importar como a nivel interno para

ser el oferente puertas adentro.

Este rentismo importador del siglo XXI es una actividad

meramente especulativa,

ociosa en tanto que no se dedica

a producir, basada fundamentalmente

en una actividad comercial.

_30 Volver a contenido

-

Nuestra Amrica

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-transcurrio-bogota-multitudinaria-marcha-de-los-mae-galeria-557345

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

Este nuevo universo econmico es resultado de la disputa en torno a la renta de los recursos naturales en destino. Por ejemplo, la renta petrolera en el caso ve-nezolano ya no se fuga en el origen, sino que se queda adentro y, como tal, es usada en gran medida para el consumo interno y para polticas a favor del Estado de las Misiones. Algo similar ha venido ocurriendo en Bolivia y en Ecuador. He aqu la nueva gran dis-puta para los prximos aos: cmo reapropiarse en destino de la nueva renta de los recursos naturales que fue reapropiada en el origen. Aclarar que al decir reapropiarse en destino no implica necesariamente nacionalizar o estatizar esa nueva renta, sino que la disputa est en ver qu se puede hacer para que esa renta en destino no acabe beneficiando a otro modelo especulativo, no productivo, ocioso y, nuevamente, dependiente de los pases centrales. Lo que realmente significa esta nueva disputa es reapropiarse de tal forma que la renta no se acabe fugando por otros me-canismos, ni tampoco acabe concentrndose en muy pocas manos perpetuando un rgimen de acumula-cin injusto, sino que, por el contrario, sea la palanca para seguir consolidando otro orden econmico interno con mayor generacin de riqueza, y mejor distribuida. Esta nueva renta generada y reapropiada en origen, ahora usada adentro, debe permitir formar parte de los nuevos mecanismos financieros que ayu-den a producir va ahorro interno canalizado hacia actividades productivas para reinvertirse en nuevas actividades productivas estratgicas del sector pbli-co, para sostener fiscalmente las polticas sociales que deban seguir llevndose a cabo.

En conclusin, la nueva renta en destino ha de volver a lo que muchos llaman el flujo circular de la renta en cada proceso, en cada pas, y esto slo se puede realizar con nuevas polticas tributarias ms acordes a la nueva renta generada, una poltica financiera distinta y una nueva poltica productiva integral. Si, por el contrario, esta hemorragia no se detiene, seguramente se acabar imponiendo ese

No hay tiempo que perder para

buscar las formas y mecanismos de

reapropiacin, directa o indirecta,

por parte de la ciudadana de la nueva renta en

destino para que sea destinada al

consumo privado o a consumo

y compras pblicas. Afrontar

este rentismo importador del

siglo XXI es tan importante

como seguir pensando cmo salir del rentismo

exportador (de materias primas) del siglo pasado.

_32 Volver a contenido

-

Nuestra Amrica

sistema del capital poscapitalista adentro de cada proceso de cambio, lo cual podra provocar que siga prevaleciendo el metabolismo social del capital a pesar de los nuevos horizontes estratgicos planteados por el cambio de poca, a lo que hay que aadir que seguir una dependencia hacia fuera agravando en muchas situaciones la necesidad de divisas para importar (esto es, la restriccin externa). El metabolismo social del capital est arraigado desde hace siglos y goza de una hegemona global favorable que hace todava ms difcil expulsarlo de raz, o eliminarlo de las innumerables expresiones en las que se presenta en cada momento de la vida de los ciudadanos. Ese rentismo importador facilita a la preexis-tencia de este metabolismo contrario a lo que se desea porque se asemeja a un inquilino capitalista no productivo que no se va tan fcilmente de una casa, aunque el nuevo dueo le diga que ya no puede seguir viviendo y actuando como antes.

Es por ello que en esta nueva fase del cambio de poca, habiendo superado con xito la anterior fase de reapropiacin de la renta en ori-gen, no hay tiempo que perder para buscar las formas y mecanismos de reapropiacin, directa o indirecta, por parte de la ciudadana de la nueva renta en destino para que sea destinada al consumo privado o a consumo y compras pblicas. Afrontar este rentismo importador del siglo XXI es tan importante como seguir pensando cmo salir del rentismo exporta-dor (de materias primas) del siglo pasado.

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-transcurrio-bogota-multitudinaria-marcha-de-los-mae-galeria-557345

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

Subv

ersi

ones

inte

lect

uale

s

Facetas contemporneas del militarismo norteamericano

Jos Honorio Martnez

Profesor Departamento de Ciencia PolticaUniversidad Nacional de Colombia

I.El sistema mundo capitalista atraviesa un proceso de transi-cin hegemnica en el que EE.UU. tiende a perder su papel central dentro del mismo1. El lugar de mando de la economa mundial se viene desplazando a China, pas que acaba de dar un paso crucial en la configuracin de una nueva arquitectura financiera global mediante la fundacin del Banco Asitico de Inversin en Infraestructura. En

1 El Estado norteamericano viene afrontando desde hace varias dcadas una dura crisis econmica cuyos inicios se remontan al proceso de desindustrializacin co-menzado 1970, algunas expresiones de esta crisis son los constantes y crecientes dficits comercial, fiscal y de la balanza de cuenta corriente, el elevado endeuda-miento pblico y privado, y ms coyunturalmente el alto ndice de desempleo, la quiebra de grandes corporaciones (informticas, energticas, bancarias, automo-trices), la ejecucin de hipotecas a deudores morosos, la reduccin de los gastos sociales en los presupuestos estatales y federal y las continuas protestas en oposi-cin a las polticas que favorecen al capital en contra de los trabajadores.

La destruccin violenta del capital no mediante relaciones externas a l, sino como condicin de

su autoconservacin, es la forma ms asombrosa de aconsejar que debe desaparecer y dejar espacio para un estado de produccin social ms elevado.

Karl Marx

_34 Volver a contenido

-

Subversiones intelectuales

Amrica Latina el ejemplo palmario de esta tran-sicin se verifica con la construccin en Nicaragua de un nuevo canal interocenico con financiacin china. Este estratgico proyecto tiene un profundo significado al denotar que el control del transporte martimo comercial entre Atlntico y Pacifico ya no ser solamente una empresa norteamericana.

En el transcurso del siglo XX, EE.UU. consoli-d su podero en Amrica Latina, siendo el mayor usufructuario de la dependencia del continente. En la fase neoliberal dicho dominio consisti funda-mentalmente en la exaccin de rentas territoriales y financieras. Hoy los intereses norteamericanos en la regin se enfrentan a dos tendencias geopolticas que concurren en menguar su posicin: por un lado, tien-de a prosperar en el seno del progresismo, que se apo-der de gran parte los gobiernos latinoamericanos, la histrica reivindicacin de autodeterminacin, y por otro, la expansin del capitalismo de estado chino ha ido logrando acceso preferencial al territorio y los re-cursos naturales del continente. El paulatino avance de ambas tendencias viene siendo asumido por parte de los EE.UU. como una amenaza al control de lo que considera son sus dominios.

En este contexto EE.UU. ha intensificado un vasto proceso de militarizacin en Amrica Latina: durante los ltimos cuatro aos increment de 21 a 76 las bases militares, restableci la operatividad de la IV flota por el Mar Caribe, Centro y Suramrica, ha realizado permanentes ejercicios castrenses en Costa Rica, enviar este ao 3.800 soldados al Per y en Mxico las agencias norteamericanas de seguridad gozan de plena libertad de accin.

Podra pensarse que este colosal emprendimiento efectivamente se dirige en contraposicin de la geopo-ltica desplegada por parte de China, sin embargo, lo que se vislumbra ms factible es que EE.UU. se esfuerza en regatear su elevada participacin en la renta territorial latinoamericana, convirtin-dose a la vez en cancerbero de la reprimarizacin

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-transcurrio-bogota-multitudinaria-marcha-de-los-mae-galeria-557345

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

financiarizada con la que se fortalece el capitalis-mo dependiente en la regin. Es decir, a pesar que hegemnicamente los intereses norteamericanos colisionan con los chinos, en trminos sistmicos, el proceso de militarizacin y el despliegue asitico en el continente, son dos tendencias de la actual divisin internacional del trabajo que convergen en la revitalizacin del capitalismo de la crisis y la profundizacin de la dependencia latinoamericana.

II.Desde los aos 1970, EE.UU. vivi un proceso

de desindustrializacin. Sin embargo, tal proceso no afecto a la industria militar, la cual se mantuvo a flote sostenida por las subvenciones, las compras y los contratos del Estado. En los aos 1990, cuando el Complejo Militar Industrial (CMI) pareca no tener ms vigencia ante la disolucin de la URSS, fueron construidos nuevos enemigos para legitimar su exis-tencia2.

Entre 1945 y 1989 EE.UU. emprendi seis acciones militares de gran escala, en el perodo 1989-2003 las acciones de ese tipo fueron nueve. La intensificacin del intervencionismo ha tenido como correlato el repunte del gasto real del Departamento de Defensa, el mismo que durante el perodo 1963-1968 (invasin a Vietnam) se aument un 35,7%, en los aos 1999-2006 fue incrementado en un 56%. Desde 1998 el gasto militar norteamericano ha mantenido una lnea creciente. En la primera dcada del siglo XXI, dicho gasto promedi la mitad de los gastos militares mundiales. Es decir, en los mismos momentos en que acaeci la desestructuracin del orden mundial instaurado con la Guerra Fra, lo que supona un proceso de desarme global, ocurri

2 Segn la Estrategia de Seguridad Nacional (2010) del go-bierno Obama se consideran enemigos: el narcotrfico, el terrorismo, los estados fallidos, las redes criminales globales y las personas y mercancas que ingresan ile-galmente al territorio estadounidense.

Desde los aos 1970, EE.UU. vivi

un proceso de desindustrializacin.

Sin embargo, tal proceso no afecto

a la industria militar, la cual se mantuvo a flote

sostenida por las subvenciones, las compras y

los contratos del Estado. En los aos

1990, cuando el Complejo Militar

Industrial pareca no tener ms vigencia ante la disolucin

de la URSS, fueron construidos nuevos enemigos

para legitimar su existencia

_36 Volver a contenido

-

Subversiones intelectuales

lo contrario, el afianzamiento del CMI como pilar fundamental de la hegemona norteamericana3.

Hacia 1993 con la llamada Revolucin de los asuntos militares (RAM), EE.UU. incorpor sustanciales modificaciones en la forma de adelantar la injerencia, la invasin y la guerra a escala global. El aspecto neurlgico de la RAM estuvo constituido por la insercin de innovaciones tecnolgicas que modificaron los formatos operacionales, dando preeminencia al empleo de la aviacin, las telecomunicaciones y la proliferacin estratgica de bases militares.

Las innovaciones introducidas han representado grandes desastres humanitarios dando lugar a la institucionalizacin del genocidio. Los bombardeos areos han violentado sistemticamente el Derecho Inter-nacional Humanitario (DIH). En ciudades como Belgrado y Trpoli los bombardeos humanitarios masacraron tanta poblacin como la que pre-tendan salvar. De otra parte, la creciente utilizacin de drones en las operaciones militares es flagrantemente violatoria del DIH porque vul-nera los principios de proporcionalidad (entre la ventaja miliar concreta esperada y los previsibles daos incidentales a civiles) y distincin (entre

3 Junto con la intervencin militar directa, EE.UU. combina otras formas suaves de intervencin como la presin diplomtica, los medios culturales, las revoluciones de colores, los golpes de estado democrticos, las guerras civiles fabricadas y las sanciones econmicas. Su utilizacin vara segn la existencia de aliados locales y de la capacidad de control sobre el proceso de desestabilizacin y sus consecuen-cias.

https://www.flickr.com/photos/62376953@N05/17116083759

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

objetivos civiles y militares), y adems niega a quienes son asesinados el derecho fundamental a un proceso judicial4.

La RAM se ha desenvuelto en un contexto de privatizacin militar, lo que modifica las coordenadas sobre las cuales se edific el CMI durante la posguerra. El militarismo norteamericano contemporneo difiere del militarismo keynesiano, y su operatividad basada en el empleo de con-tratistas mercenarios ha concitado gran rechazo poltico internacional.

En la poltica interna, el despliegue militarista de EE.UU. tiene dos importantes consecuencias: la primera, hacer de la guerra la principal poltica cientfica, tcnica e industrial y, la segunda, neutralizar, con base en el nacionalismo belicista, las contradicciones sociales en su inte-rior. Ambas redundan en la afirmacin de una tendencia fascistizante de la sociedad y el Estado norteamericano.

III.Lenin vislumbr la importancia de la guerra como recurso privi-

legiado de salida a la crisis capitalista. Luego del analizar la situacin mundial de principios del siglo XX pregunt, insinuando una respuesta afirmativa: Cmo pueden resolverse las contradicciones, bajo el capita-lismo, si no es por la fuerza? () en el terreno del capitalismo, qu otro medio poda haber que no sea la guerra, para eliminar la desproporcin existente entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la acumulacin del capital, por una parte, y el reparto de las colonias y de las esferas de influencia para el capital financiero, por otra?5.

En similar perspectiva, Mandel preguntaba hacia 1970 si al sistema mundial le era preciso repetir el formato con el que sali de la crisis del treinta. Segn l, la superacin de la crisis capitalista de 1930 signific fascismo, Auschwitz, la segunda guerra mundial y su gigantesca des-truccin, con Hiroshima como botn de muestra (es decir, al menos 60 millones de muertos, sin tomar en consideracin las subsiguientes guerras coloniales y las millones de muertes que ocasionaron, as como la persistente miseria y hambre en el Tercer Mundo). Ese es el pre-cio social y humano que pag la humanidad para que el capitalismo mundial se hiciera con el mtodo para superar la Gran Depresin y

4 De las aproximadamente 1200 personas muertas por ataques realizados con drones en Pakistn entre 2004-2010, un 32% eran civiles. Pozo Serrano, Pilar, La guerra Af-Pakistn y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, Universidad de Navarra, Pamplona 2011.

5 Vladimir Lenin. El imperialismo, como fase superior del capitalismo, Progreso, Mosc, 1966, pp. 93-98.

_38 Volver a contenido

-

Subversiones intelectuales

http://www.semana.com/nacion/galeria/en-imagenes-asi-fue-el-paro-de-maestros-en-bogota/425567-3

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

pudiera embarcarse en una nueva fase expansiva a largo plazo6.

Si bien la posibilidad prevista por Mandel se man-tiene vigente en el transcurso de la prolongada crisis que ostenta el capitalismo, cabe indicar que hasta el presente el fortalecimiento del CMI viene resultando ineficaz en trminos de recuperar un dinamismo sostenido a la economa mundial.

Si se toma como referente el cuadro de la Segunda Guerra Mundial para sopesar el papel sistmico de la misma habra que preguntar: cul sera la magnitud de la guerra requerida para reactivar el capitalismo hacia una nueva onda expansiva de larga duracin?

Aunque las intervenciones desarrolladas por EE.UU. han asegurado a las compaas militares enormes ganancias, la importancia de tales devasta-ciones ha resultado limitada en trminos de generar un impulso expansivo que permita a EE.UU. y al sistema mundial sortear la crisis. En este sentido, hay notables diferencias entre lo que representaron la I y II guerras mundiales y lo que vienen representando las invasiones norteamericanas de los ltimos 25 aos, en cuanto a su potencialidad de reconfiguracin del proceso de acumulacin de capital.

El impacto sistmico de la actual carrera milita-rista de EE.UU. puede compararse y valorarse a la luz de tres aspectos: qu se destruye, quin financia y qu efecto dinamizador trae la reconstruccin. El prime-ro muestra que mientras en las guerras mundiales se destruyeron los centros industriales ms avanzados del desarrollo capitalista, hoy se estn devastando espacios relativamente perifricos, en segundo lugar, mientras en las guerras mundiales los gastos de la guerra fueron sufragados por las potencias enfren-tadas, oficiando EE.UU. como el ms importante agente prestamista, hoy tales rubros tienden a recaer sobre la potencias agresoras, en tercer lugar, los efec-tos econmicos de los planes de reconstruccin de

6 Ernest Mandel. Las ondas largas del desarrollo capitalista la interpretacin marxista, Siglo XXI Mxico, 1980, p.104.

En la medida que la explotacin

capitalista bajo una lgica globalizada

precisa un ejercicio globalizado de la violencia, el

despliegue blico de EE.UU. resulta complementario

del proceso de globalizacin

neoliberal, respondiendo

fundamentalmente a la exigencia del capital de

reproducirse en determinadas

condiciones de sometimiento de la fuerza de trabajo y expoliacin de los recursos naturales

del planeta.

_40 Volver a contenido

-

Subversiones intelectuales

Europa y Japn en la posguerra estn lejos de ser replicados en las nulas reconstrucciones de los pases recientemente arrasados por la invasiones norteamericanas. Es decir, la guerra desatada por EE.UU. contra cier-tos estados del mundo viene fracasando en trminos sistmicos, esto es como empresas dinamizadoras del proceso de acumulacin. Lo que re-sulta incongruente es que la frustracin que arroja la empresa militarista no se traduzca en su abandono, sino que por el contrario se intensifique su utilizacin y se proyecte la ampliacin de su escala.

En la medida que la explotacin capitalista bajo una lgica globa-lizada precisa un ejercicio globalizado de la violencia, el despliegue blico de EE.UU. resulta complementario del proceso de globalizacin neoliberal, respondiendo fundamentalmente a la exigencia del capital de reproducirse en determinadas condiciones de sometimiento de la fuerza de trabajo y expoliacin de los recursos naturales del planeta. En estos trminos, si el militarismo se hace imprescindible para el mantenimiento de las relaciones sociales de produccin gobernadas por el capital, su abolicin pasa necesariamente por la negacin del sistema mundo capitalista.

http://www.semana.com/nacion/galeria/en-imagenes-asi-fue-el-paro-de-maestros-en-bogota/425567-3

N 53, Mayo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

-

Subv

ersi

ones

inte

lect

uale

s

Las disputas por el territorio

Edwin Andrs Martnez CasasProfesor Universidad del Tolima

Andrs Roldn GmezEstudiante Ciencia Poltica Universidad del Tolima

La geografa de la acumulacin

El funcionamiento del modo de produccin capitalista implica el cumplimiento de una serie de leyes o regularidades que son inherentes a su funcionamiento, a la estructura de las clases sociales que alberga, al desarrollo cientfico-tcnico, a la explotacin del trabajo asa-lariado, entre otros aspectos. Sin embargo, el capitalismo ha atravesado una sucesin de fases para llevar a cabo la acumulacin y reproduccin del capital. Las formas especficas que adquieren la acumulacin y re-produccin del capital, los ejes de acumulacin privilegiados, las formas de organizacin del trabajo, el patrn de consumo y distribucin del ingreso asociado a esas fases es, en trminos generales, lo que compone un patrn de acumulacin.