Parte V_1

-

Upload

alejandratrejo -

Category

Documents

-

view

215 -

download

0

description

Transcript of Parte V_1

-

Parte V

Las condiciones de realizacin

del proceso de investigacin

-

5. Introduccin

Por qu modelamos la realidad y la representamos como mito,metfora o teora cientfica? Por qu no aceptarla tal como es ydejar que nuestra experiencia sea su propia y mejor simulacin? Porqu nuestra mente modela su propia experiencia en funcin de smbolos,cuyo significado a menudo nosotros mismos no entendemos?

Sin duda, hay un valor de supervivencia evolutiva en el hechode que representemos el mundo en funcin de mito, metfora y teoracientfica. Heinz Pagels. [1991,87]

Lakatos -parafraseando a Kant- escribi:

La filosofa de la ciencia sin la historia de la ciencia es vaca; la historia

de la ciencia sin la filosofa de la ciencia es ciega.'

Segn esto, la metodologa debe ser complementada mediante una"historia externa" (psicolgica, social y poltica) de la ciencia.

La frase es, sin duda, feliz: invita a conectar de manera ntima lametodologa de la ciencia con las condiciones histrico-sociales en lasque se desarrollan las investigaciones cientficas.

Ahora bien, la relacin entre la historia de la ciencia (como historiainterna) y la historia de los contextos sociales, psicolgicos y polticos(como historia externa), puede ser interpretada de maneras diferentes. Lakatos,en particular, va a sostener que entre ambas historias slo sc dan relacionesexternas: lo que sucede en el mundo social no determina de manera esencialel curso de los debates cientficos.

Ahora bien, dado que en la reconstruccin racional que el epistemlogohace de la ciencia hay "factores residuales no racionales" es preciso,entonces, completarla mediante estudios empricos.

Pero la reconstruccin racional o historia interna es lo principal; la historiaexterna es secundaria puesto que los problemas ms importantes de la historiaexterna son definidos por la historia interna. [1982,154]

Fcilmente se advierte que esta tesis es solidaria de otra tesis centraldel falsacionismo: la separacin que hace de los dos modos del mtodo quehemos discutido en la parte anterior: del modo de investigacin respecto delmodo de validacin. Para Lakatos la metodologa slo consiste en un "conjuntode reglas para la evaluacin de teoras ya propuestas y articuladas" (sic ).2

El problema de cul es la relacin efectiva entre la ciencia y suscondiciones de realizacin se reduce, as, a explicitar cules son esasreglas metodolgicas con las que enfrentaremos la historia; cul es el"cdigo de honor cientfico cuya violacin resulta intolerable" para cadametodologa historiogrfica. Si tenemos un cdigo de honor inductivistahabr una historia; si ese cdigo es convencionalista, habr otra historia;si es falsacionista otra, y finalmente, si adoptamos el cdigo de l -de Lakatos- otra. Esto no deja de ser ciert03, pero es un hecho que

1. Cfr. [1983,134]2. Cfr. [1982,135]3. Si no en la ',enunciacin de los cdigos posibles (la cual no le ha dejado a la dialctica

de Lukacs ~ Goldmann, n'ngn lugar, salvo que admitamos que la mencin que haceel "marxismo vulgar" tenga' que yer con ella), s al menos en cuanto a afirmar que sehar la historia de la teora de la cual se parta.

-

312 Juan Samaja

esa diversidad de respuestas prueba de manera evidente que el problemano est resuelto ..

El discurso cientfico se dirige a todos los individuos racionalesy no a inductivistas por un lado, a convencionalistas, por otro, etc., segnla "sub-comunidad" en la que se milite cientficamente. Buscamos con-vencemos mutuamente: en consecuencia, la diversidad de enfoques, lejosde eximimos de discutir el contenido mismo de las hiptesis historiogrficas,nos testimonia que no hay todava una buena respuesta para el problema.

Tampoco son satisfactorias las pruebas con las que Lakatos creevalidar su tesis: me refiero, por ejemplo, a encontrar una solucin al fenmenode los descubrimientos sil1lultneos.

Frente a lo que l llama la "solucin sencilla" de "los marxistasvulgares",4 contrapone la suya que afirma lo siguiente:

Si se interpreta la historia de la ciencia como compuesta por programasde investigacin rivales, entonces la mayora de los descubrimientos simul-tneos, quedan explicados por el hecho de que, puesto que los programas deinvestigacin son propiedad pblica, hay muchas personas que trabajan en ellosen diferentes lugares del mundo sin conocerse entre ellas [idem, 151]

Ningn lector atento dejar de advertir que en esa "explicacin"hayal menos dos grandes agujeros:

1. por qu esas muchas .personas no construyen l1luchas teorasen vez de unas pocas (llamativamente pocas!) que se reiteran casi dela misma manera, sin que exista comunicacin entre ellos?; y

2. por qu rivalizan las teoras?, de dnde surge ese acuerdouniversal en "rivalizar"? Dicho de otra manera: por qu hay ese acuerdouniversal de que es intolerable la multiplicidad de versiones cientficassobre un mismo asunto cientfico?

El falsacionismo omite de manera sistemtica tratar estos presu-puestos. Pero esto es una muestra de fracaso. El primer problema de lahistoria de la ciencia es precisamente se: por qu hay ciencia? Porqu hay metodologa cientfica? Cul es le explicacin de que deba haberun "cdigo de honor" que rija al conocimiento? Por qu "reglas paraaceptar o rechazar"? Por qu buscar el efecto de validacin? Por quno resulta suficiente la eficacia del hallazgo emprico? Por qu la teoray los "cdigos de honor" de las teoras?5

Concedamos: "las metodologas modernas slo consisten en un conjuntode reglas para la evaluacin de teoras" ... pero, Por qu reglas y no nada?por qu el anarquismo cognitivo no es aceptable como un hecho obvio?

No basta dar la norma por hecho: es inexcusable el desafo de explicar"el hecho de la norma". Y esto es lo que no hace el falsacionismo. Pre-supone a la ciencia y yo creo que se es su primer fracaso como historiografade la ciencia.

4. " ... Un mismo descubrimiento es efectuado por muchas personas al mismo tiempo unavez que surge la necesidad social del mismo". [1982,150]

5. Con palabras que Waddington dirige a Nowell-Smith: "No se plantea algo, que es importanteen relacin con el anlisis lgico: cmo nos convertimos en seres eticizantes". [1963,53]

-

6. Otros componentesde esa ampliacinson la Biologa Terica, la Ciberntica, las CienciasAdministrativas, la Informtica, etc.

7. H. Simon; en D. Norman [1987,27]8. [1987,31]

Hemos aprendido -sostiene H. Simon- que la inteligencia no es cuestinde sustancia -sea protoplasma, cristal o alambre- sino de formas que la sustanciatoma y de procesos por los que pasa. [1973,26]

Algunas de las conclusiones ms generales que presentan estosestudios son las siguientes:

1. los sistemas inteligentes son sistemas teleonmicos (o "adaptativos",en sentido amplio); esto es, "exhiben su inteligencia mediante logros deobjetivos",7 son funcionales;

5.1. Aportes contemporneos al estudio de lascondiciones externas del proceso de investigacin

En la segunda mitad de este siglo pareciera haberse ampliadosustancial mente el cuadro de condiciones de posibilidad para realizarinvestigaciones empricas sistemticas sobre la ndole del procesamientointeligente de informacin: me refiero en particular a la Ciencia Cognitiva6(con sus programas de investigacin en inteligencia artificial por mediode ordenadores). El efecto ha sido una mejor circunscripcin de los sitemasinteligentes, independientemente de que sean o no humanos y de quesean o no cientficos.

313Epistemologa y Metodologa

2. es posible diferenciar, a] menos, tres escalas o tipos diferentes de"adaptacin":

a. escala micra: e] sistema resuelve rutinariamente los problemasque se le presentan. Podemos describir esta escala como "aplicacin deun marco cognoscitivo previo");

b. escala mesa: e] sistema crea nuevas estructuras de adaptacino programas de resolucin y los pone a disposicin de] nivel (a);

c. escala macro: e] sistema se transforma de manera anloga a comouna especie biolgica sufre un un cambio evolutivo y surge una nuevaespecIe.

3. Los procesos te]eonmicos estn integrados (y limitados) por dosmedios:

a. un medio interno (es decir, ]a particular estructura de smbolosy de normas de procesamiento que se preservan mediante la asimilacin(= resolucin) de problemas; y

b. un medio externo que contiene las estructuras materiales y/osimblicas (y sus reglas de desarrollo) que plantean problemas, porquese resisten a la asimilacin o "no contienen nexos evidentes que los conectecon los objetivos del sistema" (inteligente). R

Pero los estudios cognitivos tambin han aportado una mejor capacidadpara reconocer las diferencias entre unos sistemas y otros. En efecto,en la propia esfera de las Ciencias Cognitivas han surgido evidenciaspara aislar aspectos diferenciales del funcionamiento de la inteligenciahumana. Citemos a D. Norman:

-

314 Juan Samaja

"... Pero la diferencia entre aparatos naturales y artificiales no reside sim-plemente en que estn construidos ,de materiales distintos; tambin su fun-cionamiento bsico difiere. Los seres humanos sobreviven, se alimentan delentorno, se protegen de las agresiones fsicas, forman familias y sociedades,se reproducen y protegen y educan a los jvenes. La mayor parte de todoesto se lleva a cabo con la ayuda de estructuras biolgicas que denominarSistema Regulador (SR). [1987,323 Y 324]

De ac concluye D. Norman que el proceso evolutivo de los sistemascognitivos humanos debi ser subsidiario al de] sistema viviente mismo(es decir, el sistema de procesamiento de informacin est sometido aun sistema regulador controlado por los objetivos de la vida). El sistemaregulatorio es previo al sistema cognitivo, y ste se desarrolla a partirde las necesidades de dicho sistema. "Determinar que debe retirarse unmiembro de un estmulo doloroso no requiere mucha cognicin, pero evitarantes la situacin, s". [1987,325]

Las funciones y necesidades de los sistemas vivientes incluyenel problema de la supervivencia, y este problema requiere un sistema reguladorde gran complejidad, que necesita de una considerable potencia cognitiva."As pues, e] sistema cognitivo tiene que ser e] sirviente de] sistema regulador,y no a] revs" (lac.cit.).

Lo dicho hasta ac, aunque muy importante, aun no alcanza paracaracterizar a la ciencia. Slo se ha dado cuenta de la eficacia del procesamientointeligente de informacin para fines artificiales o biolgicos. Pero la inteligenciahumana, como ya ]0 vimos, no se conforma con proclamar verdades dehecho; busca verdades de derecho.

En lo dicho, no se alcanza a ver ninguna razn suficiente para tenerque incluir el "efecto de validacin" que supone "el cdigo de honor"de los cientficos. Hasta ac alcanza y sobra con el "cdigo de la supervivencia".

El sistema de procesamiento cientfico, visto desde la perspectivaevolutiva, no se presenta ni justifica como sirviente de un organismobiolgico individua] sino de algo /l/UY distinto que habr que extraerrigurosamente.

5.1.1. El paso de los sistemas animales a los sistemashumanos

Los epistemolgos que investigan al procesamiento cientfico a laluz de la evolucin biolgica han reconocido de manera expresa este hecho:

"...EI mtodo cientfico trasciende las esferas de las funciones que garantizanla conservacin de la vida en general y de las especies en particular. Pues esemtodo est al servicio del cOllocimiellto objetivo." Erhard Oeser, en Lorenzy Wuketits. [1984,249] (El subrayado ha sido agregado por m. -l. S.).

De esta manera se establece una gran discrepancia con respectoa las funciones cognitivas en el curso de la filogenia. En los vivientesno humanos, e] aparato cognitivo est diseado de manera tal, que slofunciona en el sentido del mantenimiento de la vida. Fuera de ese propsito,se transforma en un obstculo para la expansin del conocimiento, o enuna fuente de error. "De ah -concluye Oeser- que el mtodo cientfico

-

9. En particular desde D. Hume (cfr. [1984,T.Ill,689 y ss]).

Dicho sistema consiste en el proceso de la enseanza y el aprendizaje social,y constituye, en realidad un segundo mecanismo por medio del cual opera laevolucin, al que denomino sociogentico. C. Waddington [1963,31]

Tiene que estar dispuesto a creer (en un sentido un tanto general de lapalabra) lo que se le dice. (... )EI ser humano debe ser colocado en una posicinen la que 'abrigue creencias', en alguien que tienda a creer'. Si esto no sucede,el mecanismo transmisor de informacin no funciona (loc.cit.).

315Epistemologa y Metodologa

El fundador de la Biologa Terica extrae una conclusin irreba-tible: para que haya transmisin de informacin debe haber un receptorde informacin. Si esa informacin no ha de ser trasmitida por va gentica,sino por otra va -que podemos llamar "psico-social"- entonces, debemospresuponer que el receptor debe estar dispuesto a aceptar lo que otroha logrado para s:

tenga por meta general: superar el aparato cognoscitivo innato y filogticamentedeterminado, precisamente mediante la inversin de la evolucin biolgica".

El paso que hay que dar para comprender la transicin de la adaptacinbiolgica a la "adaptacin" racional, contiene un tremendo desafo, puestoque tiene que poder dar cuenta de "una inversin en la evolucin biolgica";de una inversin que transforma al aparato cognitivo de tal manera queen lugar de ponerlo al servicio del mantenimiento de la vida, lo poneal servicio del conocimiento objetivo.

El sealamiento de esa nueva funcin plantea el siguiente problema:Qu sujeto necesita como funcin propia "el conocimiento ob-

jetivo"? Y, exactamente, en qu consiste el "conocimiento objetivo"?En principio hay algo notorio: una porcin importante del cono-

cimiento objetivo no se adquiere por mecanismos genticos, sino me-diante procesos psicolgicos y sociales.

En el seno mismo de la biologa ha surgido esta importante con-clusin: los miembros de la especie Homo sapiens poseen, adems delas estructuras biolgicas -mediante las que transmiten informacin gentica-otro sistema para transmitir informacin de una generacin a otra:

Es decir, si el mensaje que se trasmite no es del orden del ser(= de impulso causal), sino del orden de la aceptacin de un valor (=de un deber ser), entonces el salto evolutivo de la especie Homo sapiensdebi estar pcsibilitado por la constitucin de una funcin capaz de produciracuerdo entre individuos; es decir, unafunGin eticizante. Slo una funcinde tal naturaleza pudo habilitar este tipo de desarrollo sociogentico.

El aspecto esencial de esta funcin consiste en que trasmitir unanorma no gentica (una norma que no se impone por puros mecanismosde regulacin biolgica) implica que la norma transmitida debe ser credapor quien la recibe. El sujeto transmisor le hace saber, de alguna manera,al sujeto receptor, que tal norma debe ser adoptada. El xito de estatransmisin reposa absolutamente en que para el sujeto receptor lo dichosea creble (= vlido). La funcin eticizante, entonces, significa "capa-cidad de admitir autoridad".

La tradicin empirista9 ha luchado de manera enrgica en contra

-

10. [1963,67]11. Aunque H. Kelsen insiste en sostener que el fundamento de. validez de una norma

"no nos conduce a una realidad sino a otra norma de la cual la primera procede", [1988,139]no obstante, la propia lgica le exige, a fin de evitar la regresin al infinito, poner enla cspide del sistema de normas, el hecho del sistema social. La norma suprema dicta:"los actos coactivos tienen que ser realizados slo en las condiciones y en la formadeterminadas por los 'padres' de la Constitucin y los rganos delegados por ellos"[dem,136] Y esta norma suprema es la realidad de la Sociedad constituida. La cuestinse resuelve si se reconoce que hay un trnsito de un tipo lgico a otro. El ser del organismosocial, da cuenta del debe ser del individuo. Las conductas de los individuos que seintegran con la vivencia de ese deber ser (cumpla la norma o no), son una funcin social.Es decir, sin ellas, la sociedad desaparece, as como muere el viviente sin la funcinrespiratoria.

12. Cfr. [1963,70]13. Aunque estas categoras "organolgicas" son conocidas desde la antigiiedad, en nuestro

siglo se han producido notables avances para brindar una versin positiva (no metafsica)de su contenido. La Estructura del Organismo de K. Goldstein, [1951] la Teora Generalde los Sistemas de L. van Bertalanffy, [1980] Y la Ciberntica de N. Wiener; [1985] entreotras, han proporcionado mtodos positivos para operar con dichas categoras. Cfr.,asimismo, O. Lange [1981 l.

de la posibiJidad de que el "deber ser" sea deducible del "ser". No se puedeaceptar -dicen- que la respuesta a la pregunta "qu debo hacer y porqu razn?", sea la misma que esta otra: "qu har y por qu causas?"

Waddington contesta que el empirismo confunde preguntas queson de "distinto tipo lgico":1O las creencias ticas de los individuosno pueden ser explicadas por relaciones causales en el nivel de los individuos,pero s por razones causales en el nivel del sistema social: la respuestaa la pregunta "qu har y por qu causas?" s puede ser contestadacon la respuesta "qu hace el grupo social al que pertenezco y por qucausas?"ll

Las creencias ticas se explican por la funcin que cumplen. La funcinde las emociones ticas consiste en sostener las relaciones sociales entre

los individuos de manera anloga a cmo los pulmones cumplen la funcinde ventilar la sangre.12 La relacin de funcin no es una simple relacincausal: es una nocin ms compleja que supone dos proposiciones:

l. hay una red causal; y2. cuando se observa con suficiente amplitud, esa red causal produce

resultados que exhiben la misma propiedad general.Que un hecho sea parte de otro hecho quiere decir que el com-

portamiento de esa parte -observado como tendencia y no como cir-cunstancia aislada- produce de manera general un resultado que com-porta la conservacin del todo.

De ac se deduce que el concepto de "funcin" es inseparabledel concepto de "organizacin". Dicho de otra manera, afirmar que entreun fenmeno A y otro fenmeno B hay una relacin funcional, es unaatribucin de mayor complejidad que afirmar una relacin causal: es afirmarque entre A y B hay una relacin de parte a todo; de rgano a orga-nismo.13

En la Parte II tuve que discutir con la lgica extensionalista la legitimidaddel concepto de "relaciones internas" en la formacin de totalidades deni vel lgico superior.

316 Juan Samaja

-

5.1.2. De la funcin eticizante a la matriz jurdica.

Aquellas tesis pueden apoyarse ahora en este alegato del granbilogo ingls:

14. En palabras de H. Maturana: "Cada vez que los miembros de un' conjunto de seresvivos constituyen con su conducta una red de interacciones que opera para ellos comoun medio en el que ellos se realizan como seres vivos, y en el que ellos, por lo tanto,conservan su organizacin y adaptacin, y existen en una coderiva contingente a suparticipacin en dicha red de integraciones, tenemos un sistema social". (Biologa delFenmeno Social. Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, e Instituto de TerapiaFamiliar de Santiago).

317Epistemologa y Metodologfa

Ahora bien, para que pueda constituirse esta funcin eticizante,deben darse dos circunstancias:

l. que los vnculos que relacionan al individuo con el organismodentro del cual l se constituye como un componente, sean de tal naturalezaque se transformen en sus propias condiciones de vida; 14 y, puesto quese trata de dar cuenta de un mecanismo de trasmisin no gentica,

2. el emisor de la informacin debe ser admitido por el receptorcomo un ser creble: esto es, como un ser que representa al organismocomn o que se encuentra investido como comn.

Los mecanismos biolgicos que se trasmiten por va gentica regulanlos hechos de manera directa: quiero decir, sin mediacin del hecho ps-quico de la creencia o de la admisin de autoridad. La nocin de norma,en cambio, que constituye la informacin que se trasmite por va sociogenticapresupone, entonces, que dicha norma: a. debe contribuir a sostener el carcterunitario del grupo y b. debe contribuir a la conservacin del individuo.

Creo que hoy en da existen pocos cientficos que consideraran ilegtimollegar a la conclusin de que, entablando estrechas relaciones entre s, los gruposde constituyentes elementales pueden construir entes complejos que despusestablecen, a su vez, interacciones causal es adicionales entre s como uni-

dades. Este hecho de la integracin de grupos de constituyentes complejosque en ciertos respectos operan como unidades, es lo que se entiende comoorganizacin. En la medida en que ocurra, el concepto de funcin es legtimo.[J963,72]

En la Parte II -al hablar del "imperativo categrico de Kant"-debimos discutir la emergencia de la regulacin como resuJtado de la necesidadde operar con recursos escasos en el interior de un grupo.

Pero la especie Hamo sapiens se encuentra adems con una situa-cin peculiar frente a las acciones de supervivencia: su "metabolismo" especficoest configurado como accin productiva, como trabajo. Esa forma deaccin presupone la relacin con otro tipo de recurso que los puramentealimentarios: los recursos instrumentales o medios de produccin.

Las normas que emergen en el seno de los grupos humanos (ycomo expresin de su especificidad de seres productivos) son pues normasque regulan las relaciones de los sujetos entre s y con las cosas.

Marx llama a estas relaciones "relaciones sociales de produccin"o, en trminos jurdicos: "rgimen de propiedad".

-

5.1.3. De las funciones regulativas de la adaptacinbiolgica a las funciones normativas de losordenamientos jurdicos.

L. Goldman, al presentar el ncleo de su concepcin metodolgicade la historia de las producciones culturales, sostiene que ella slo alcanzar~a ser cientfica en la medida en que pueda forjar un instrumento "objetivoy controlable" para articular de manera interna los hechos sociales ylas representaciones culturales.

Postula que ese instrumento es la nocin de "cnl1cepcin del mundo":se trata del concepto Weltanschauung que, entre otros, elahor W. Dilthey.15

Goldmann propone, sin embargo, confc.-ir1c un estatus positivo yriguroso que supere el carcter metafsico o puramente especulativo enque lo mantuvo la Escuela de Marburgo. ParJ ",110 retorna dos lneas de

Toda produccin -dice el autor de El Capital- es apropiacin de la naturalezapor parte del individuo en el seno y por intermedio de una forma de sociedaddeterminada. En este sentido, es una tautologa decir que la propiedad (la apropiacin)es una condicin de la produccin. [1973,7]

Segn esto, la accin de la especie Hamo sapiens est configuradade manera esencial por medio de normas de derecho real: es decir, normasque regulan el acceso o la distribucin de los medios de vida entre losmiembros de la sociedad.

La norma jurdica es el tipo de norma imprescindible para constituirun sistema social humano: slo ella posee los elementos suficientes paraestabilizar el tipo de relaciones que deben establecer los sujetos pro-ductores.

Un rasgo esencial de las normas de derecho (y que las distinguede las normas morales) es que ellas siempre sealan el contenido de laconducta de un sujeto en relacin con la conducta de otro/s suje-to/s.

Juan Samaja318

"... Y no se trata de cosas distintas: es una sola determinacin jurdica laque asigna, al mismo tiempo, la obligacin de uno y la pretensin o exigenciadel otro". G. Del Vecchio [1980,335]

Este hecho permite caracterizar a las acciones especficamente humanascomo acciones en interferencia intersubjetiva.

En la Parte IV tuve ocasin de hacer presente el concepto de "norma"de acuerdo con la Teora Pura del Derecho. All record que la nocinde "norma" supone dos coordenadas polares entre las cuales se estruc-tura la organizacin social:

1. "toda norma debe ser vlida", lo que quiere decir que debe guardarrelaciones de coherencia con las normas superiores y, en ltima instancia,con la "norma suprema constituyente" de la sociedad;

2. "toda norma debe ser eficaz", lo que significa que debe tenercapacidad de ser obedecida: es decir, debe motivar suficientemente a losmiembros para moverlos a su cumplimiento.

15. [19541 Y [19661

-

investigacin convergentes: por un lado las investigaciones psicogenticasde J. Piaget y los estudios de historia social de G. Lukacs.

De Piaget menciona especficamente la tesis segn la cual las estructurascognitivas del individuo son consecuencias de sus relaciones con el medioambiente. Estas relaciones transcurren mediante una dialctica entre dos

funciones complementarias, que Piaget extrae de la teora de la adapta-cin biolgica: la asimilacin y la acomodacin. De Lukacs adopta el carcterprimordial de las acciones reproductivas econmico-sociales y, en par-ticular, el concepto de clase social.'6

En lo que sigue voy a tratar de analizar con un mayor detalle estaarticulacin entre ambos modelos (el modelo biolgico de Piaget y el modelosocio-econmico de Lukacs), a fin de avanzar en la elaboracin de losinstrumentos para el estudio historiogrfico de la ciencia.

Recordemos, antes que nada, el diagrama que Piaget present enEl Nacimiento de la Inteligencia:

(En el espacio entre las funciones biolgicas y las intelectuales, heincluido las principales metforas con las que Piaget aludi al trnsitopsicogentico de las equilibraciones biolgicas a las equilibraciones lgicasy que fueron expuestas por m en la Parte Ir)

Si bien, esta transicin de las equilibraciones biolgicas a lasequilibraciones cognitivas ha sido estudiada por Piaget, en varios pa-sajes de sus escritos declara que quedan abiertos importantes interrogantessobre la especificidad de los mecanismos en juego.

Pero hay que justificar ahora -dice en una de sus obras tericamente ms

ambiciosas- estas hiptesis precisando el mecanismo de la regulacin de laoperacin como una regulacin que se ha hecho 'perfect8' en el sentido deuna anticipacin de todas las transformaciones y de una precorreccin de loserrores. [1978b,173]17

16. L. Goldmann [1985,26 Y ss]

17. En [1978], al concluir la presentacin del ncleo terico de su epistemologa gentica,seala dos lagunas: una de ellas alude, precisamente, al "vnculo entre los dominiospsicofisiolgicos o mental y lgico-matemtico, sobre el que entrevemos las posiblesrelaciones entre la accin temporal e irreversible y las operaciones reversibles, fuentesde implicaciones intemporales". [pg.62]

319

Funcin

Reguladora

funcin

funcin

FUNCIONESINTELECTUALES

morfologa

fisiologa

FUNCIONESBIOLGICAS

acomodacin",

[asimilacin

Adaptaciimplicativa

organizaci[

Epistemologa y Metodologa

-

..... Siempre hay, genticamente, tendencia al equilibrio, equilibrio que in-

troduce lo posible en el seno de lo real: las normas se relacionan entoncescon la eficacia de los sistemas de conjunto que abarcan todo lo posible, aunque

18. Las jerarquas constitutivas se construyen de "abajo hacia arriba", mientras que lasjerarquas regulativas se construyen de "arriba hacia abajo". Harr, Clarck y de Carlo[1989,31]

19. Cfr. E. Morin y M. Piatelli Palmarini [1983] Asimismo, F. Waal [1989] Sobre evoluciny sistemas de la familia humana, cfr. P. L. van den Berghe [1983]

20. El campo de referencia de una norma es el de las posibilidades de accin que ella pretenderegular. Si hay norma, entonces es posible hacer, /lO hacer II omitir.

21. G. Cellerier [1973,29]22. "La idealidad -escribe Hegel- compete a todas las determinaciones eliminadas, en

tanto diferentes de aquello dO/lde son eliminadas, y que puede al contrario considerarse

como real". [1956,T.I,205] Cfr., asimismo, Hegel [1971,6403]

Creo que la inclusin de algunas de las categoras principales delMaterialismo Histrico podran-aportar a un mayor detalle en el cono-cimiento de este mecanismo y, consecuentemente, a darIe un contenidoconceptual preciso a las metafras de "interiorizacin", "rebasamiento",o "prolongacin" con las 'que Piaget seala la direccin de sus ideas.

En efecto, la categora dialctica de "modo de produccin" vienea agregar (en el plano de las acciones reales y verificables de maneraemprica) un tipo de regulacin que suprime, conserva y supera a lasregulaciones puramente biolgicas de las acciones individuales, para constituirun nuevo campo de regulaciones: las regulaciones normativas juridiformesque rigen las relaciones "sociales". Se trata de regulaciones que se construyenpor encima de los individuos y que transforman las "emociones ticas"en funciones de la organizacin social, tal como lo trata Waddington.

Me refer anteriormente a esa relacin constitutiva de las estruc-

turas en sentido ascensional y, en cambio, relacin regulativa en sentidodescendente. IR

La construccin de la realidad social es, entonces, el proceso queproduce el rebasamiento de lo real por lo real, transformando al "realsuprimido" en lo ideal: en un sistema virtual. Este trnsito (que hundesus races en la sociobiologa)19 produce, con el paso del animal al hombre,la transformacin de las acciones reales de los individuos en acciones

efectivamente previstas por el ordenamiento jurdico y por tanto, en sistemasde virtua1idades representables y representadas por la realidad efectivade la norma. Dicho en una frase: el hecho de la norma exige la repre-sentacin de las acciones posibles. La esencia de la norma contiene elsentido de la posibilidad.20 Estas normas jurdicas "prolongan" y "re-basan" las acciones dirigidas por las pulsiones biolgicas, subordinn-dolas a un nuevo objetivo o funcin: la de "someter el devenir irreverisiblede las realidades espacio-temporales" de cada individuo, "a la previsiny el control..". 21 para la reproduccin del grupo.

Piaget propone como mecanismo de surgimiento de la esfera idealel paso de la accin real a la accin posible.

Es importante detenerse en este punto. En el siguiente texto Piagetexpone esta tesis que me parece decisiva para comprender el paso de

.10 real a lo ideal (y que lo vincula slidamente a la tradicin dialctica).22

Juan Samaja320

-

23. De hecho, se admite que el proceso de comunicaclOn se inicia desde el momento enque los movimientos del cuerpo de un individuo se tornan representativos para otrosindividuos: levantar un puo, es un hecho real; levantarlo en el contexto de un grupolo transforma en un signo.

24. Que transcurre en el medio fsico.25. Esta dialctica por la cual el comportamiento real de un individuo se transforma en

ideal en el grupo, se reitera con el comportamiento real de un grupo en el seno deun macro-grupo o de toda una sociedad: el desplazamiento de un pequeo grupo deadolescentes, en un estadio de ftbol, puede significar una amenaza para otro grupodel bando contrario, cte. El sentido de "amenaza" no lo da el simple movimiento, sinoel movimiento en el contexto que ponen las normas que dan validez a los movimientos.

26. Ver la tesis de Oeser, citada en pginas anteriores.

estos sistemas hayan surgido de la accin concreta sobre lo real (o porqueson reales)". [1978, T.I,52]

Es, entonces, posible concluir que es la realidad del grupo la queproduce -en el individuo- esta operacin tan peculiar y enigmtica quellamamos "idealizacin": ac en el sentido preciso de que el conjuntode las acciones reales de los individuos pasan a ser "acciones virtuales",en razn de que la norma jurdica (que regula todas las consecuenciasimputativas que se siguen a cualesquiera situaciones que comprometenla estructura del grupo), obliga al individuo a detener su accin y prew:rsus consecuencia.23

Es importante advertir que no se trata de una mera vi venca subjetivade las posibilidades de la accin que habra "brotado" psquicamente,por casualidad: se trata de la necesaria representacin mediante smbolosfsicos de las posibilidades de la accin en tanto ella se ha vuelto imputable.El movimiento de una persona adquiere cierto significado y no cuales,quiera: el de los movimientos vlidos que el grupo le asigna.

De lo dicho hasta ahora puedo concluir que la estructura profundade las coordinaciones de las acciones humanas -incluso la de los nios

en proceso de socializacin- contiene la dialctica de las funciones deasimilacin y acomodacin24 en estado de supresin, conservacin y superacin.Todas las funciones orgnicas se encuentran levantadas, por la dialcticade las funciones de validacin y eficacizacin en un medio jurdico. Aesto le llamamos "ser en la cultura", en el sentido de que cada funcinorgnica deber, ahora, realizarse en el seno de un conjunto de reglasque les confieren validez. En el contexto del grupo, el simple acto decomer adquiere un carcter ideal: un sentido. Ectctera.

Siendo as, la asimilacin y la acomodacin de la esfera biolgica,sufren una inversin de sus trminos, que es preciso explicitar a fin deque las funciones biolgicas no oculten lo especfico de las funcionessociales.25

Habramos llegado, recin ac, a la explicitacin del proceso deinversin que permite comprender el paso del sistema cognitivo al serviciode la vida, al sistema cognitivo al servicio del "conocimiento objetivo" .26

En el diagrama siguiente procuro aclarar el sentido de esta inver,sin y de qu manera reinterpretar la analoga piagetiana de las invariantesfuncionales:

Epistemologa y Metodologa 321

-

(El diagrama no incluye la representacin del paso del nivel de integracin de"individuo"al nivel "grupo", pero la presupone. La funcin eticizante invierte a la funcin

adaptativa en el proceso en que se constituye el grupo)

El esquema anterior busca representar dos movimientos de inversin:la inversin 1.1, por la que el polo de la asimilacin biolgica de vieneel campo de la motivacin para aceptar la norma,27 y la acomodacindebe ahora dirigirse no a la estructura del medio ambiente y sus objetosfsicos, sino a la estructura del ordenamiento del grupo y de sus objetosnormativos; y, luego, la inversin 1 2, por la que lo que resulta un logroen el campo de la experiencia social, es reconstruida conforme a patroneslgico-deductivos, y elevado a tautologa, propia del acto explicativo humano.V oy a intentar presentar ahora las ideas anteriores pero mediante unacombinacin de diagramas que sugieran de una manera ms precisa elcontenido de estas relaciones entre las invariantes funcionales de cadauno de los nive]es en juego. Para ese fin las voy a presentar en relacincon sus respectivos componentes estructura]es.

/nvariantes estructurales y funcionales del sujeto viviente: a.-com-ponentes estructurales: i.- organismo; ii.- medio ambiente. b.- in variantesfunciona]es: i.- asimilacin y ii.- acomodacin.

La descripcin esquemtica de este proceso es como sigue: la asi-milacin produce una transformacin de los componentes del medio ambienteque son "alimentos", en integrantes de la masa corporal del viviente;la acomodacin, por su parte, produce una transformacin de las pul-siones orgnicas, forzndolas a incorporar a su esquema de reaJizacinpautas que resulten congruentes con la estructura del objeto y del medio.Si consideramos a cada una de estas funciones, como operaciones, laprimera posee como operando,2s por ejemplo, alimentos del medio, y producecomo transformada, masa corporal o tejido; la segunda en cambio, tienecomo operando a las pulsiones orgnicas y produce como transformada,la autorregulacin. En este sentido, produce "conocimiento material delmedio ambiente". En un diagrama, esto podra verse como lo muestrala figura l.

/nvariantes estructurales y funcionales del sujeto prctico: a.- com-ponentes estructurales: i.- grupo; ii.- individuos; b.- Invariantes funcio-nales: i.- validacin y ii.- eficacizacin.

322 Juan Samaja

SujetoOrgnicoSujeto PrcticoSujetoTerico

Funcin

adaptativa Funcineticizante Funcincognitiva

ASimilacin~Validacin =>< ImplicacinAcomodacin Eficacizacin ExplicacinI.lI.2

27. Por ejemplo; el contexto de la "peticin de un objeto", como contexto usado por lamadre para ensear el habla a su nio, presupone que el nio interprete la negacinentre cumplir algo que se le pide (validez) y obtener lo que quiere (eficiencia): "La peticin,lo mismo que la referencia, en cualquiera de sus formas, sigue un curso negociador haciala socializacin". Bruner [1986,1131

28. Empleo estos trminos en el sentido de R. Ashby [1960, 23]

-

Fi

-

Juan Samaja

Objeto

y

Causalidad

explicacin

:IJ Cualidadm

;: yC")

(;. Cantidadz-

-

5.1.4. Las normas jurdicas como el modelo prxico dela idea de causalidad.

Me gusta comparar -escribi e.s. Peirce- una ley de la naturaleza (que,insisto, es una realidad y no, como trata de demostrarlo Karl Pearson, unacriatura de nuestra mente, un ens rationis) con una disposicin legislativa,

29. En la parte 1, en una nota, incluimos una cita de C. S. Peirce en la que afirma el carcter"pblico" de la ciencia. Es oportuno, ahora, retomar ese texto, porque muestra con elocuenciala naturaleza del sujeto a cuyo servicio est "el conocimiento objetivo". Peirce prosigueas aquel prrafo: "Pero si la Verdad fuera algo pblico, querra decir que cualquierpersona, indistintamente, a condicin de seguir buceando lo suficiente, y por prejuiciosaque pueda ser su actitud en un principio, llegar, al final, a aceptarla como puntode partida de su conducta; y esto es vlido para cualquier ser racional. En efecto, laVerdad tiene esa naturaleza compulsiva que tan bien expres Pope: 'La eternidad deDios le pertenece'." C. S. Peirce [1987,134] Se advierte que, al menos para Peirce, elsentido de racionalidad no nace "espontneamente" en el cerebro humano, sino que,ms bien, debe ser establecido por un "orden pblico".

325Epistemologa y Metodologa

Lo dicho en los prrafos anteriores servir para dar un paso importantesobre las relaciones entre la historia interna y la historia externa de laciencia: para proporcionar alguna explicacin del trnsito de la prctica"productivo-apropiadora" a las funciones de regulacin cognoscitivas.

Es un lugar muy comn distinguir tajantemente entre las leyes dela naturaleza y las leyes que regulan las conductas humanas. Las pri-meras, en caso de existir, informan sobre la naturaleza de los seres mismosy sus regularidades determinadas; las segundas, en cambio, informan delas normas que los sujetos "deben" cumplir, pero que podran no hacerlo.

Siendo as, pareciera que no hay conexin alguna entre ambos conceptos.Pese a esto, no dejan de resultar sugerentes las analogas entre

trminos como un "reino de la naturaleza" regido por sus "leyes natu-rales" y el "reino de los hombres" regidos por "leyes humanas". Hayalgo idntico, pese a la diferencias, y muchos metodlogos las han sealadocon claridad:

Pues bien, llegado a este punto voy a sostener que las funcionesde asimilacin y acomodacin de Piaget, la funcin eticizante de C. Waddingtony las funciones normativas del modo de produccin, estos tres conceptosas articulados, contienen una explicacin cientfica positiva (es decir,objetiva y controlable) sobre la gnesis de los sistemas de procesamientode informacin especficos del ser humano.

Ellos dan cuenta de lo que Oeser advierte como la diferencia entreel sistema cognitivo biolgico (al servicio de la supervivencia individual)y el sistema cientfico (al servicio de lo que l llama "conocimiento objetivo").y permite evitar el error grosero de adjudicar la especificidad de tal inteligenciaa una "facultad" metafsica: llamese "deseo racional de cognicin" -como lo hace Kelsen- o como se quiera.

Poner el aparato cognitivo "al servicio del conocimiento objetivo"es una proyeccin, sobre las cosas, del sujeto social-institucional a cuyoservicio est dicho conocimiento.29

-

Dado A debe ser B

"Si se da A, entonces se da B"

Esa proposicin predica una relacin en el ser.En cambio, la norma jurdica es una relacin de "deber ser". Expresa

un vnculo entre una cierta situacin que otorga un cierto derecho a unsujeto, lo que comporta, entonces, una cierta obligacin para otro sujeto.Se expresa as:

["A" significa una cierta situacin que confiere un cierto derecho a algnsujeto (que llamaremos "sujeto facultado": sf). "B" significa una cierta obli-gacin de otro u otros sujeto/s, de reconocer y respetar la situacin "A". (Aste o estos sujeto/s obligado/s los designaremos con la sigla so.)]

Siendo el vnculo entre las situaciones A y B un vnculo mera-mente prescriptivo, esta relacin no puede tener carcter necesario. Enconsecuencia, podra no darse B.

Qu ocurrira si no se diera B?Se produce un doble agravio:a. contra el sujeto cuyo derecho no ha sido reconocido el cual,

buscar, entonces, hacerse respetar por la fuerza y, consecuentemente,se instaurar un estado de conflicto y desequilibrio en el grupo; y

30. Cfr. [1945]

Juan Samaja326

en el sentido de que no ejerce compulsin por s, sino tan slo porque elpueblo la obedecer. El juez que dicta sentencia a un criminal aplica los cdigosa un caso individual, pero su sentenia no ejerce ms fuerza per se que elderecho general. Pero lo que la sentencia efecta es llevar su ejecucin aldominio del alcalde, cuyos msculos brutos, o los del funcionario judicial overdugo bajo sus rdenes, ejercen la compulsin real.[1987,131 y 132]

Esta analoga resulta ms notoria al tratar de los mecanismos mitolgicos,ya que las diferencias que nos separan de aquellas formas culturales permitenuna distancia instrumental suficiente como para percatamos de las semejanzasentre la concepcin de la sociedad y la concepcin de la naturaleza. HansKelsen le dedic una "investigacin" especial a estas analogas30 y msadelante me referir a ella.

Ahora bien, al presentar el diagrama de la inversin de las fun-ciones adaptativas por las funciones eticizantes, inclu una segunda inversinque se opera entre el orden normativo humano y el orden regulativo dela cognicin.

V oy a tratar ahora de exponer la explicacin que la concepcindialctica propone para comprender ese mecanismo de inversin.

Analicemos ms detalladamente la diferencia entre una ley causaly una ley jurdica. _

La norma jurdica expresa una regulacin alcanzada por un ciertogrupo y que se traduce al campo de las acciones como una relacin deimputacin entre una cierta accin y cierta otra.

La relacin entre la primera accin y la segunda no correspondenal plano del ser de las acciones, sino al plano del deber-ser.

La ley natural expresa un vnculo entre cosas o estados de cosas:

-

32. [1954,Cap.IIl]

31. Un grupo se comporta, en este sentido, como un juego formal: si un movimiento esvlido en una posicin, lo ser siempre que se d esa posicin [Cfr. Huegeland 1988,Cap.2]En consecuencia, el que incumple una presentacin, debe ser castigado: de lo contrario,el incumplimiento se transforma en norma vlida y se cambia el juego.

b. contra el grupo que haba otorgado dicha facuItad a] Sujeto f;y, puesto que e] grupo no es nada diferente que las normas que ]0 constituyen,la violacin de una de sus normas es igua] a su negacin 31 ("La vozde ]a sangre de tu hermano -dice el Set10r de ]a Biblia a Can- estclamando a M desde ]a tierra").

La vida del grupo depende de ]a preservacin de sus normas. A suvez, para que e] flujo de los procesos grupa]es se estabi]ice en ese "estadonormativo", ser preciso entonces que ese mismo estado posea un meca-nismo de correcin de las "contingencias", sin que se reinsta]e un estadode conflicto. Ese mecanismo supone ]a existencia de una estructura mscompleja, que siguiendo a C. Cossi032 podemos denominar "peri-norma".

327

Dado Adebe ser B(Suj" .f"/Suj" .0") Endo-norma

o, si no-B

debe ser C(Func".o "/C"L")Peri-norma

Epistemologa y Metodologa

De estos cuatro sujetos, ]a Comunidad legitimante es el nico queno corresponde a] tipo lgico de los otros tres sujetos.

Si nuestro nivel de anclaje son los individuos, entonces la comu-nidad no aparece como un sujeto re a] (en el sentido de que ella no esun "individuo de carne y hueso"), sino un sujeto ideal. Pero si nuestroni ve] de anclaje es e] grupo entonces, l es, a su turno, tambin un serreal: en este caso, los individuos pasan a ser partes no separables de] todo.

Estamos ac ante un caso particular de "recada en ]a inmediatez"o de inversin de ]a relacin de gnesis en relacin de estructura: ]acomunidad que, segn e] proceso de gnesis, se ha constituido por unproceso que va desde la interaccin de los individuos al ser de] "or-ganismo" social, aparece ahora como constituyente. En el sentido de lagnesis e] movimiento es ascendente. Pero una vez creada la sociedad,

(En el esquema aparecen las siguientes siglas: A situacin que confiereun derecho; B situacin que obliga a alguien a respetar ]a situacin A;

. no-B no reconocimiento de ]a obligacin; C castigo. Entre parntesis figuranlas siguientes abreviaturas: sujo "f" sujeto facu]tado; sujo "o" sujeto obligado;Func. "o" funcionario obligado; y C. "L". =comunidad ]egitimante).

La frmula se debe leer as:

"Dada la situacin A (que otorga facultad al Sujeto "f") debeser la prestacin B (que obliga al Sujeto "o" a respetar dichafacultad). O, si no se cumple B, debe ser el Castigo C (de partede un Funcionario "o", que est obligado por la Comunidad legitimante"L", a restituir el reconocimiento de A".

-

ella se transforma en la estructura que regula las conductas de los individuos,transformndolas en una funcin de ella. Desde esta perspectiva supe-rior, el individuo queda transformado en un centro de virtualidades queel grupo debe poder canalizar y regular.

Interpretado con el modelo de la teora evolutiva, la sociedad impedirque esa conducta transgresiva, pueda reproducirse. No se trata de "contrapesar"el acto injurioso: se trata de negarle existencia social -de manera semejanteen que la muerte niega existencia biolgica al individuo que muere. (Cfr.P. Ricoeur "El mito de la pena").

Esto es as, aunque los individuos se representan esa relacin conel todo de una manera particular: de una manera religiosa.

Kant -a quien Goldmann llama "pensador trgico"- sostuvo quenuestra Razn debe poner en la cspide del sistema moral la idea deun supremo legislador: aunque no pueda demostrarlo especulativamente,debe suponerlo prcticamen te. J3

Esta idea central, reaparece de alguna manera incluso en pensa-dores extremadamente positivistas. Por ejemplo, H. Kelsen define a la normabsica que sostiene todo el edificio normativo humano as:

Los actos coactivos tienen que ser realizados slo en las condiciones y

en la forma determinada por los "padres" de la Constitucin y los rganos

delegados por ellos. [1988,1361

La palabra "padre" y las comillas que ha debido usar Kelsen sonun indicio de que el lugar del sujeto constituyente no puede ser descritode otra manera que el de un lugar "consagrante". Aunque Kelsen seesfuerce por dar una frmula positivista de este movimiento de "recadaen la inmediatez", la "ilusin trascedental" de un legislador divino debeestar presupuesta, sin lo cual el orden jurdico se degrada a un "meropacto perverso".

Ese sentido es aportado por la metfora kelseniana sobre "los padres"de la Constitucin.

Ya fue tratado el valor de la analoga en las operaciones racionaleshumanas: incluso fue examinada la tesis segn la cual, los hombres cobranideas de los seres desconocidos mediante semejanzas de cosas cono-cidas. " ... A semejanza de Dios -deca Vico- con nuestras ideas damosel ser a Ias cosas que no lo tienen". 34

Pues bien, la definicin de Kelsen debi incluir ese efecto de significacinque produce la alusin a una funcin eticizante como es la funcin "padre",sin la cual la definicin hubiera naufragado.35

Las coordinaciones generales de la accin humana, en su procesode gnesis, llevan a cabo una doble operacin: i. se equilibran en unaestructura que se transforma en fuente de regulacin36 y ii. se repre-

328 Juan Samaja

33. Cfr. M. Kant [1973,T.11.385 y ss]

34. [1978,161]

35. El lector puede intentar "corregir" la definicin (reemplazando "padres de la constitucin"por un trmino -no metafrico- como "los particulares que pergcaron la constitucin"),y luego, sacar sus propias conclusiones.

36. Normalmente ocultando su procedencia: "El modo de revestir de dignidad un acontecimientosocial consiste en ocultar los procesos orgnicos. La distancia social se expresa entrminos de distanciamientos de los orgenes fisiolgicos y viceversa". M. Douglas[1978,14]

-

5.2. Fundacin y re-fundacin de la Ciencia

37. "Necesario" no quiere decir "insuperable" ni "eximido de la reflexin crtica".

38. "La Comunidad". tal como lo concibe Pasea\' segn la interpretacin de L. Goldmann.

39. Como el resultado de uan psicognesis y de una sociognesis del "sistema humanode procesamiento inteligente de informacin".

40. Marx compar este proceso a la inversin que la lente produce en la cmara fotogrfica.

41. No en lo "opinado" sino en "lo verdadero". en s y por s.

sentan mediante un mecanismo de poetizacin conforme a semejanzas conlos atributos de la jerarqua anterior.

Dicho en la perspectiva de la dialctica hegeliana, el proceso del"extraamiento" es un proceso necesario en la inversin de la gnesisy el paso a la estructura.37

La comunidad legitimante debe asumir ante sus propios autoresla Imagen de Autor Supremo: de un Ser sagrado.38 Sin embargo, no esla Imagen la que confiere sentido religioso al Pacto. Es el carcter sagradoque debe tener el Pacto para estabilizar los acuerdos, el que proyectasu carcter religioso a esta Imagen de un Legislador Divino.

329Epistemologa y Metodologa

Recin ahora creo que estn disponibles los elementos esencialespara comprender de manera ms detallada la nocin de L. Golmann de"concepcin del mundo".39

Una "concepcin del mundo" es un conjunto de aspiraciones, desentimientos, de ideas que renen a los miembros de un grupo y losopone a los dems. Pero esa configuracin de elementos deja de ser unamera nocin especulativa cuando se explicita, adems, la gnesis que lahace hundir sus races en dos esferas, ntimamente articuladas por el procesoevolutivo e histrico:

a. en la prctica adaptativa (como acciones sensorio-matrices, mediadaspor las funciones de asimilacin y acomodacin) de los sujetos vivientesen el medio externo; y

b. en la prctica jurdica (como acciones en interferencia intersubjetiva,mediadas por las funciones de validacin y eficacizacin), de los miem-bros en el ordenamiento jurdico.

Ahora podemos agregar este otro movimiento de "inversin y. enajenacin", por el cual se opera una transicin del plano de lo realal plano de lo ideal.40 Ac reaparece con todo su vigor la tesis de Vico,segn la cual lo obrado se convierte en lo verdadero.41

La "concepcin del mundo" slo es concebida de manera dialcticacuando se. incluye en su esencia que ella no es un mero reflejo de loque preexiste como accjones materiales, sino que ella es parte integrantedel proceso de constitucin del ser social. La "concepcin del mundo"es, por cierto, "un conjunto de representaciones": pero no es slo eso.Es el movimiento por el cual el grupo llega a ser un ser real, porqueciertos sujetos se constituyen como sus miembros por ese acto de forjar

-

330 Juan Samaja

y compartir tales representaciones, y la "realidad" de ese ser se le manifiestaal sujeto con la dignidad de un ser superior.

En el ncleo del concepto de "modo de produccin" Marx incluy:i. las fuerzas productivas (componente esencial de la adaptacin

activa del hombre al medio externo) yii. las relaciones sociales de produccin (componente esencial que

estabiliza las relaciones como relaciones de propiedad, confiriendo juridicidad).Sin el componente jurdico (sin las representaciones de las normas

por parte de los individuos) la nocin de "relacin econmica" se degradaa "mera relacin material o tcnica". Sin la nocin jurdica de propiedadel sentido de la "crtica de la economa poltica" que Marx intent enEl Capital se desvanece, puesto que el eje de esa crtica fue mostrarque el capital no era una mera relacin econmica (es decir, puramentetcnica),42 sino una relacin jurdica: creada por una historia poltica ysostenida por un Estado.

Pero sin el componente tcnico, la relacin jurdica se degrada aun ejercicio vaco de representaciones y potestades.

Voy a proponer que toda "concepcin del mundo" (todaWeltanschauullg), transpone al campo de las representaciones una "matrizdoctrinaria" que expresa la vida prctica del grupo y lo organiza apor-tndole el efecto de validacin, inherente al sentido de la cultura.

En sntesis, la "matriz doctrinaria" no est constituida por un sistemade puras interacciones humanas, ni de puras interacciones de los hom-bres con las cosas, sino de

i. relaciones de los hombres con los hombres mediadas por lascosas, y

ii. de los hombres con las cosas mediadas por los otros hombres.Es decir, por condiciones tcnicas legitimadas jurdicamente y por

condiciones jurdicas apoyadas en efectividades tcnicas.La "historia externa de ]a ciencia" contiene no slo analogas materiales

(procedentes del polo tcnico de nuestras coordenadas "validacinleficacizacin") sino tambin por analogas juridiformes. La historia in-terna de la ciencia reconstruye, en el elemento de las representacionesconceptuales, esos procesos de la vida real.

5.2.1. El paso de la "concepcin del mundo" mito-lgica a la concepcin epistemolgica

Voy a intentar una primera aplicacin de esta nocin de matriz doctrinaria,para describir los hechos y explicar el proceso de surgimiento de la Cienciaen el escenario de la historia externa, lo que me dar ocasin de mostrarcmo esa gnesis (= historia externa) se transforma en estructura (= historiainterna).

Voy a partir de un hecho universalmente reconocido: la identifi-cacin de dos momentos cruciales en el desarrollo de la cultura humana,relacionados con el origen y el sentido de la ciencia.

42. El capital no es un conjunto de cosas, sino un sistema de relaciones jurdicas quedistribuyen las cosas.

-

43. Cfr. V. Gordon Childe []986,]28 y ]29] Cfr., asimismo, F. Lara Pienado [1982,1 I Yss]Una perspectiva sistemtica de estas transiciones el lector puede encontrarla en la obrade J. Habermas [1990] especialmente en el Tomo II, en los cuadros 234 y 235.

Por acuerdo unnime, el ttulo de gran sabio es discernido a algunos hombres:estos son, por ejemplo: Galileo, Pascal, Descartes, Newton, Lavoisier, SadiCarnot, Sainte-Claire Deville,etc. H. Le Chatelier [1947]

Estos dos momentos crucia]es del proceso de diferenciacin yconstitucin de la ciencia corresponden a dos transiciones histricas muydiferentes -aunque ambas decisivas- en el desarrollo de ]a humanidad.

La primera de estas transiciones corresponde al paso de las sociedadesllamadas "primitivas", regidas por constituciones gentilicias -esto es,vnculos de parentesco- a las sociedades estatales, regidas por cons-tituciones polticas -es decir, por vnculos societales fijados territorial mente.

La segunda, corresponde a la etapa de transicin de los Estadosen los que prevalecen an relaciones de dependencia (organizadas enlinajes, castas, estamentos), a los Estados en los que se logra consagrarplenamente la autonoma de] propietario privado individua], como pro-pietario de valores de cambio). Este trnsito ha sido caracterizado como"trnsito de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas", ytambin como "proceso de maduracin de la Sociedad Civil".

El trnsito de las sociedades primitivas a las sociedades con Estadopuede ser ubicado en el tiempo hacia los 5.000 aos a.C.43

a. Un primer momento que correspondera al nacimiento de ]a Cienciaen e] sentido ms amplio de la "episteme" platnica (= conocimiento acordea ]a razn o Lagos, como pauta que permite controlar su fundamento), y

b. Un segundo momento que correspondera a] nacimiento de lasciencias positi vas, segn el concepto de ]a Modernidad.

E] primer momento se refiere al trnsito de la conciencia mitopoticaa] concepto de conciencia lgica. Los nombres ms conocidos de esteperodo son los de Tales, Parmnides, Pitgoras, Demcrito, entre otros,y, de manera eminente, el de Aristteles.

E] saber epistmico procura alcanzar una coherencia de todas suspartes, en la unidad de un sistema. El sistema de ese saber fue deno-minado "Filosofa". La disciplina que coronaba ese sistema se denomin"Metafsica". Las ciencias particulares fueron, por as decir/o, "provin-cias" de aquel sistema imperial.

El segundo momento, en cambio, se refiere a] trnsito de la Fi-losofa al primado de las llamadas "Ciencias Particu]ares" o "Ciencias Po-sitivas"; las cuales, una a una, fueron autonomizndose de ]a tutela dela Filosofa. La forma extrema de ese movimiento de separacin de lasllamadas "ciencias particu]ares" de su tronco comn, la Filosofa, fue expresadapor el Positivismo, que anunci simplemente ]a muerte de la Filosofa,considerndo]a como un saber meramente especulativo, sin posibilidadalguna de verificacin.

Sobre los hroes de este segundo nacimiento tambin hay con-senso:

331Epistemologa y Metodologa

-

332 Juan Samaja

En un lapso de tiempo (en torno de estos siglos) cuya extensinresulta imposible de precisar (entre otras cosas por la diversidad de formacionessociales que protagonizaron esta historia), las primitivas sociedades gentiliciasde la Mesopotamia y de la cuenca del Mediterrneo, fueron descubriendoy desarrollando la ganadera, la agricultura, el comercio intertribal, la fundicinde metales, etc ..

Los resultados ms significativos de estas transformaciones fueron:a. la progresi va consolidacin de la apropiacin privada de la tierra

y dems medios de produccin;b. la acentuacin de las diferencias sociales y la exacerbacin de

los conflictos internos, irresolubles mediante los sistemas tribales de gobierno.Las sociedades tribales entraron en una larga y penosa crisis, cuya

resolucin final conducira a la formacin de una nueva forma de direc-cin social: el Estado.

Aunque este trnsito de las sociedades tribales a las sociedadespolticas produjo una reconfiguracin de todos los rdenes de la cultura,el ncleo de esas transformaciones -por hiptesis- fue la transforma-cin en los mecanismos de direccin social: el paso de la constitucingentilicia a la constitucin poltica.

Especifiquemos lo fundamental de este concepto de "direccin social"(o autorregulacin). Tanto las sociedades primitivas como la sociedadescivilizadas (tradicionales o modernas) son totalidades compuestas, cuyaautorregulacin implica la existencia de mecanismos de control social pormedio de los cuales se consigue la subordinacin de las partes al todo.

Las familias y los clanes frente a la tribu; las castas, los linajesy los estamentos, frente a los Reinos Feudales; las clases frente al Estadomoderno, son expresiones de estos dos momentos de la existencia delas sociedades.

La realizacin de las necesidades de los individuos, familias,agrupamicntos particulares, y la preservacin y realizacin de los fun-ciones globales del ser social, ambas, son realizaciones opuestas y sinembargo, inseparables. Precisamente por ser momentos inseparables y,no obstante, contradictorios, emerge de sus efectuaciones un incesantemovimiento de inquietud, desequilibracin y re-equilibracin, que debeser dirigida mediante el surgimiento de un sistema regulador.

El Estado es un sistema de esa naturaleza; igual que las jefaturastribales: formas de gobierno social. Pero el Estado presenta rasgos propiosen torno de los cuales se reconfiguran todos los elementos sociales yculturales anteriores.

Estas diferencias son tanto cualitativas como cuantitativas. Una

sinopsis de ellas podra ser la siguiente:

-

(Los mecanismos tribales configuran sistemas normativos estticos (esdecir, que sus normas se encuentran implicadas en la norma general demanera semejante a como lo particular se halla implicado en lo general;en cambio los mecanismos polticos se configuran como sistemas din-micos: "La norma bsica de un sistema dinmico es la regla fundamentalde acuerdo con la cual han de ser creadas las dems normas del sistema".Kelsen). [1988,]31 y 132]

Epistemologa y Metodologa

MECANISMOS GENTILICIOS

*defensa colectiva, todos losindividuos estn armados;

*gobierno directo y consensual;puede accionar coactivamente so-

bre individuos aislados pero nosobre familias o clanes;

*Ias normas jurdicas (derechoprimitivo) son creacin annima

de las generaciones y de trans-formaciones paulatinas de lascostumbres; no est registrado; setrasmite por va oral y seinculca en vida, en prcsenciay en comunidad.

*el sistema normativo es de ti-

po esttico.

*Slo son eficaces en la

direccin de grupos pequeosen los que las interaccionesprimarias (cara a cara) sonpredom ii\antes;*son mecanismos compatiblescon

niveles importantes de dispersingeneral, pero producen apreciableintegracin entre sus partes (co-herencia local);

*Ias lneas de autoridades son

difusas y contextuales; laautoridad es indelegable

MECANISMOS ESTATALES

*defensa confiada a un rganoarmado especial que tiene elcontrol monoplico de laviolencia legtima;

*gobierno indirecto (a travsde representantes); puedeaccionar coactivamente sobre

individuos, familias, poblados,clases enteras;

*Ias normas jurdicas (derechopositivo) pueden ser creadase implantadas mediante actosdeliberados, formuladas,registradas, difundidas,e inculcadas y sucumplimiento es controladomcdiante el uso de medios

coactivos, violentos: crcel,tortura, muerte.

*el sistema normativo es deti-

po dinmico.

*Son mecanismos eficaces paradirigir poblaciones demillones o miles de millones

(Ej. China);

*se alcanzan niveles muyelevados de integracin detodas las partes con el todoaunque es compatible con ladesintegracin de las partes;

*la autoridad est organizadacorno un sistema de magistraturacon mecanismos normales de

delegacin

333

-

334 Juan Samaja

Tambin pueden sealarse las siguientes diferencias cuantitativasde inters.

El Estado se presenta como un rgano en el cual la comunidadha delegado de manera irreversible el ejercicio de su poder de autodireccin.Dicho de otra manera: el poder de gobierno que antes resida en jefesde familias, linajes, clanes, ha pasado ahora a un rgano diferenciadode la comunidad (no es ni familia, ni linaje, ni clan) cuya estructura yfunciones tiene las siguientes prerrogativas:

a. la creacin y derogacin de normas jurdicas que rigen las conductasde todos los miembros sociales;

b. la administracin centralizada de la justicia en todas las situa-ciones contenciosas;

c. la sancin a los que trasgreden dichas normas, mediante el empleomonoplico de la violencia, para lo cual dispone del servicio de hombresarmados;

ch. la preservacin y el control (mediante procedimientos notaria-les y registrales) de las personas, propiedades y actos de transferenciaso movimientos de bienes o personas;

d. las recaudaciones fiscales (el cobro de los impuestos, como obligacinde todos los miembros de sacrificar porciones de su patrimonio a favordel Bien Pblico) y la administracin de esas finanzas;

e. la preservacin y el control del patrimonio pblico: plazas, caminos,templos, etc. La preservacin y vigilancia de la Salud Pblica. El controlde los cultos religiosos y de la Educacin Pblica;

f. la organizacin de las magistraturas segn un sistema reguladode delegaciones de autoridad, a partir de una autoridad central.

As dice Aristteles:

La constitucin de un Estado es la organizacin regular de todas las magistraturas,principalmente de la magistratura que es duea y soberana de todo. En todaspartes el gobierno de la ciudad (del Estado) es la autoridad soberana; la Constitucinmisma es el go,bierno. [1954, L. I1I, Cap. IV]

i .Si bien la: totalidad de las formaciones culturales de las sociedades

primitivas SOn reasumidas y reconfiguradas por el Estado (lengua, artes,re\igin, costumbres, etc.) 'oa)' una eSlera que se translmma en s\)~mtebsico de la estructura total: ste es el Derecho. Esto es as, a puntotal que quien dice Estado cree decir, al mismo tiempo, "ordenamientojurdico". (Incluso es frecuente aludir al derecho primiti va con el nombrede costumbre o tica, y reservar el trmino "Derecho" slo para el Derechoestatal).

Por ejemplo, G. del Vecchio diferencia en la totalidad de la esferatica, dos "formas universales": la Moral y el Derecho, e introduce alEstado como el elemento distintivo propio del Derecho.

As, mientras la Moral, aun la positiva, vive en un estado difuso yejerce su autoridad sobre hombres asociados, sin necesidad de especia-les estructuras y articulaciones, el derecho positivo (esto es, el efec-tivamente aplicable o aplicado en una convivencia cualquiera), se orga-niza Concretamente como expresin de un querer preponderante o so-berano que ejerce funcin reguladora can propios aparatos e institutos

-

44. Cfr. Mauss. [1967,Cap.7] y M. Gluckman [1978J

( ...) Esto es, en una palabra, el Estado. Su nocin emerge as de un examen,aunque rpido, de la positividad del derecho, ya que precisamente esta positividad,hasta cierto punto de su proceso, se resuelve en la estatalidad .[1935,35]

Personalmente pienso que es insostenible, a la luz de las investigacionesetnolgicas, reservar exclusivamente el nombre de Derecho para la juridicidadestatal y excluir de las sociedades primitivas la esfera del Derecho.44 Ahorabien, es cierto que la estatalizacin del Derecho produjo profundas modifica-ciones en la estructura y dinmica del derecho primitivo.

Yo voy a proponer que tales transformaciones en la estructura ydinmica del Derecho necesitaron expresarse en los sistemas de repre-sentaciones sociales que la vida jurdica involucra. La Ciencia, como saberque introdujo el nuevo tipo de juridicidad propia de la episteme, fue entonces,el resultado de la estatalizacin del saber social. En eso, y slo en eso,consisti el trnsito de] Mito al Logos. Es decir, en el trnsito de la validacingentilicia a la validacin es tata] del saber. El ser racional como zoon politikondefini, desde entonces, el tipo de formacin subjetiva apta para habitarla sociedad con Estado. Es decir, una formacin subjetiva capaz de admitirlos procesos de deduccin formal, la plenitud hermtica del ordenamientojurdico; los procedimientos y sistemas de registros, etc.,etc. La alfabe-tizacin se transform en la nueva esfera en que el saber debe ser reconfigurado.

La escritura no fue condicin de la juridicidad primitiva. Esta esuna creacin colectiva, que brota de los acuerdos generados en la convivienciay que obtienen su validacin por referencia a esa fuente primaria, y ala larga tradicin que ha acumulado como "testimonio de su justicia".No necesita ser escrita ni, mucho menos, publicitada. El concepto mismode lo pblico y lo privado no existe.

La validacin por referencia a los dioses de la comunidad y a larepresentacin de la justicia como "Armona Universal", muestra que enel derecho primitivo hay un predominio de la eficacia sobre la validez.

Su naturaleza obligatoria puede parecer algo tan obvio que no se sientanecesidad alguna a inquirir su razn de validez. Tal vez sea posible derivarel principio de veracidad, lo mismo que sus consecuencias, de ese postuladode la "armona". Kelsen. [1988,132]

Conforme una norma deja de ser sostenida por la comunidad misma,su propia validacin tambin se comienza a extinguir.

En cambio, el derecho estatalizado (o "positivo") es una creacindeliberada de una magistratura autorizada por una Constitucin a crearnormas, a administrar la justicia y a castigar las transgresiones.

El Estado fue el resultado de un largo conflicto en el seno 'de lasociedad, durante e] que los intereses contrarios no lograron crear normaseficaces para los distintos grupos. Por esto el Estado no puede continuarsiendo un sistema normativo esttico: es decir, no puede gobernar segnacuerdos generados en la convivencia, sino conforme a normas creadaspor magistrados que desempeen una funcin inexistente hasta entonces:la funcin legislativa.

La siguiente descripcin del Derecho, como sistema normativo dinmico,

Epistemologa y Metodologa 335

-

corresponde precisamente al "derecho estatal izado" y no al derecho primitivo:

Las normas jurdicas no son vlidas porque ellas o la norma bsica tenganun contenido cuya fuerza obligatoria sea evidente por s misma. No son vlidaspor el valor intrnseco de la exigencia que de las mismas emana. Las nOImasjurdicas pueden tener un contenido de cualquier clase". Kelsen (1988,133](El subrayado es mo -J.S.).

El derecho estatalizado debe ser escrito y publicitado. Su conte-nido debe ser puesto y exhibido, ya que no deriva de la vida comunitariasino que se sobrepone a ella. Hay, pues -parafraseando a Bachelard-algo as como una "ruptura jurdica" con la juridicidad comn.

Que el Derecho estatalizado se comporta como un sistema din-mico, quiere decir que una norma jurdica es vlida con independenciade su contenido; es vlida si ha sido creada de acuerdo con las normasvigentes, y stas son vlidas si han sido creadas por los rganos delEstado; el cual, a su vez se "autovalida" por la propia fuerza con quepuede preservar su existencia. Esto ltimo es el contenido de la "normasuprema", que ya no es validada por nadie ni por nada: expresa sola-mente la fuerza de los hechos.

La "estatalizacin" del Derecho es, entonces, una forma de equilibracinsocia] compatible con la imposicin de la tica de una clase sobre latica de otra clase, ya que la forma de operacin del sistema dinmico,hace posible que el mandato' normativo sea separado de su contenidoy slo atienda a la forma, la cual est sostenida por el poder del Estado.

Juan Samaja336

De esta manera, nos hemos limitado a formular en trminos cientfica-mente exactos la vieja verdad de que el Derecho no puede subsistir sin lafuerza, sin que sea, empero idntico a ella. Consideramos al Derecho comoun modo de organizar la fuerza". Kelsen. [1969, 143]

De aH que la "eficacia" (como obediencia a la norma) deber sersostenida por la coaccin del Estado real en nombre de la Validez (esdecir, del Estado ideal).

Esta transicin fue inmortalizada por el arte griego en expresionescomo las del siguiente pasaje de la tragedia Antgona de Sfocles:

"Creonte (dirigindose a Antgona):"- Conocas la prohibicin que yo haba promulgado? Contesta

claramente.

"Antgona (levanta la cabeza y mira a Creonte):"-La conoca. Poda ignorarIa? Fue pblicamente proclamada.

Creonte:

"-Y has osado, a pesar de ello, desobedecer mis rdenes?"Antgona:

"-S, porque no es Zeus quien ha promulgado para mesta prohibicin'ni tampoco Dik '(la justicia), compaera de los dioses subterrneos, 1aque ha promulgado semejantes leyes a los hombres; y no he credo quetus decretos, como mortal que eres, puedan tener primaca sobre las leyesno escritas inmutables ,de los dioses. No son de hoy ni de ayer esas;leyes; existendesde .siemprey nadie sabe a :qu tiempo se ,remontan".

-

45. Sobre metodologa y teora no reductiva en la interpretacin histrico-social de losmitos. el lector debe leer a Tranc-Duc- Thao [1971, 2' Parte] Creo que este autor halogrado una sntesis inigualable de tres grandes aportes tericos: la fenomenologa.la epistemologa gentica y la dialctica. '

46. CfLF. Lara Peinado [1982,48]

Mi hiptesis, entonces, sostiene que el trnsito del Mito a la Epistemeexpresa, en el plano de las "concepciones del mundo", el trnsito de lamatriz jurdica del derecho primitivo a la matriz del derecho estatalizado.

En ese trnsito, se produjo una franca transformacin en las manerasde validar un contenido, aunque los contenidos siguieran emergiendode los componentes tcnicos de la prctica rea1.

Es posible pensar que los diversos agrupamientos (vinculados ala produccin agrcola, o al comercio, o a la navegacin o a las artesanas,etc.), siguieran manteniendo sus deidades (por ejemplo, en la mitologade los griegos: Heras, ter, Tetis, Vulcano, etc), pero cambi radicalmenteel modo de validar su naturaleza: fundamentalmente dejaron de ser seresparticulares, para transformarse en principios universales de derivacinde todo lo dems: elementos primordiales como la Tierra, el Aire, el Agua,el Fuego o alianzas diversas entre ellos.45 Se desprenden crecientementede rasgos particulares (y de relacin tutelar con linajes particulares) paraadquirir el carcter de principios formales de derivacin, y de validez general.

Lenta, pero inexorablemente, se ir imponiendo, en las esferas delpoder poltico, un saber cuya ms alta realizacin consite en reconstruirel saber de manera deductiva: es decir, conforme a la pauta del Derechoestatalizado. Las primeras axiomatizaciones se remontan a la antigtiedady coinciden con la consolidacin de los Estados esclavistas. Los pri-meros cdigos que se recogen de las legislaciones sumerias, acadias ypaleobabilnicas presentan una estructura tripartita (prlogo, cuerpo legaly eplogo)4 que bien puede considerarse una forma embrionaria de laestructura de los sistemas axiomticos de los griegos.

La gnesis de la Ciencia (en esta primera etapa, como Filosofa)coincidi con este trnsito de un nivel de conciencia social centrado en

los contenidos de las prcticas comunitarias particulares, y cuyas repre-sentaciones se sostenan por su efectividad, a una forma de concienciasocial que agreg un Iluevo nivel de organizacin, articulado ahora porlas normas y procedimientos estatales centralizados, cuyos rasgos se puedenresear as:

* los contenidos de este nivel superior de la conciencia social noson sustentados por su espontneo carcter persuasivo (el que derivade su verdad material), sino son admisibles en tanto deducidos de lamatriz jurdica del Estado (esto es, por su verdad formal);

* los contenidos de este nivel de conciencia social se engendrande manera propia en el contexto de intercambios intelectuales (denegociaciones y de enfrentamientos retrico-argumentales) y adoptan laforma de largos y complejos encadenamientos discursivos, sometidos a normas

Epistemologa y MetodQloga

5.2.2. El trnsito al Derecho estatalizado comofundamento de la Episteme

337

~

-

lgicas que presuponen y exigen mecanismos de simbolizacin y registros(mnemotcnicos o escriturales) que permitan la pautacin y revisin de los~cac:e.di..mie.(ttas Qara. establecer la validez como verdad formal;

* las divergencias u oposiciones entre los contenidos deben zanjarseempleando procedimientos de prueba y refutacin ante jueces o magis-trados designados por procedimientos convencionales, los que producensentencias mediante las que queda enunciada la verdad: la "facultad dejuzgar" es la facultad de pronunciar el veredictu//l;

* el acceso a los contenidos y la habilidad para manejar los procedimientosde validacin de este nivel de conciencia exigen un cultivo especial dela inteligencia de los miembros de la sociedad. ("Por lo tanto -escribiAristteles- nadie negar que la educacin de la juventud es uno delos principales objetos del legislador, pues todos los Estados que nose han ocupado suficientemente de este punto, han experimentado granperjuicio"). [1954,L. V. Cap.!]

En definitiva, quiero decir que las transformaciones sociales quecaracterizaron el primer momento crucial de la ciencia, contuvieron yalos principales elementos, estructuras y procesos que ulteriormente aparecernen los presupuestos bsicos de la ciencia:

* el sentido de la validacin y las formas deductivas de recons-truccin racional;

* control de las pruebas (materiales y formales); (esto incluye elmomento del registro escrito o protocolizacin, en sentido amplio, quefue tratado, anteriormente, en la fase de for//lulcin);

* tribunales para dirimir los litigios;* supeditacin de las evidencias ingenuas a las conclusiones de

las inferencias, apartir de premisas legaliformes;* educacin y habilitacin especial para el manejo legtimo del

conoci miento (lceto-esc ritu ra y cultura acadmica);* organizacin de las magistraturas acadmicas (grados, tribunales

examinadores, jurados, consejos acadmicos, referatos de redaccin, etc.).A partir de todo lo expuesto creo que es lcito -en contra de Lakatos-

afirmar que esta "historia externa" de la ciencia debe estar relacionada(por su forma y por su contenido) con la historia interna de la ciencia,mediante procesos de gnesis y configuracin que es preciso investigarcon esmero y detalle.

Una primera conclusin decisiva que quisiera extraer ac, es la tesisde que el paso del //lita al lagos no slo ocurri durante el trnsito delas sociedades sin Estado a las sociedades con Estado, sino que ocurria raz de ese trnsito. Se puede sostener que

la episteme es conocimiento humano organizado

conforme a las pautas del derecho estatalizado

Por esa sencilla razn la terminologa cientfica est atiborrada detrminos jurdicos: la lgica estudia "juicios", "argumentos", "procesosde concluir"; las ciencias buscan "leyes", procuran "evidencias", "prue-bas", "contrapruebas"; los cientficos redactan "protocolos", producen"verdedicto"s", "demuestran", "exponen", "fundamentan", etc:

La estructura misma del procedimiento explicativo de la ciencia concebida

338 Juan Samaja

-

(Los elementos del cuadro han sido tomados de C. Hempe] [] 979,251] YC. Cossio [1945,100 y ss.] y [1964,]54]).

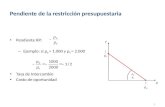

-por el positivismo- es idntica a la estructura del proceso judicial,tal como se pude apreciar en el siguiente cuadro:

El fundador del Falsacionismo ha usado con frencuencia esta identidad

de estructura (nada casual) entre Derecho estatal izado y "cdigo de honorepistmico" para "aclarar" su pensamiento metodolgico:

339

Expla-nans

Cientfica

Cl,C2 ... Ck(enunciadoscondicionesiniciales)

~Ll, L2 ... Lr J-(leyes generales)

~E (descripcin de~ Expla-

fenmeno que se nandumexplica)

Esquema de laExplicacin

Deduc-cinlgica

Esquema de laSentencia Judicial

CIrcunstancias del caso

l1Estructura legal:leyesdadas a pnorz> VeredlctllmValora-cinJurdica