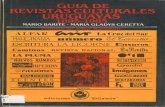

Las Revistas Culturales

-

Upload

maria-eugenia-velis -

Category

Documents

-

view

4 -

download

0

description

Transcript of Las Revistas Culturales

LAS REVISTAS CULTURALES

PAGE 1

LAS REVISTAS CULTURALES

Por Juan Jos HoyosPeriodista colombiano

Sur ha dejado de publicarse hace tantos aos que sus ejemplares son guardados como reliquias, y casi siempre bajo llave, en las bibliotecas de los escasos coleccionistas y lectores que tuvieron la fortuna de adquirir algunos nmeros sueltos que llegaban a Colombia, en los barcos, desde Buenos Aires. Mito desapareci de los estantes de las libreras en 1962, y desde ese ao los 42 nmeros de su coleccin se han convertido en una joya de biblimanos y han pasado a formar parte de colecciones especiales de bibliotecas pblicas y privadas de nuestro pas. Las pginas de Eco, despus de 272 nmeros, ms de 40 mil folios y 24 aos de trabajo, se cerraron definitivamente hace siete aos, casi al mismo tiempo que se cerraban las puertas de la legendaria Librera Buchholz de la Avenida Jimnez, en Bogot; Orgenes, la revista fundada por Jos Lezama Lima en los aos cuarenta, en Cuba, corri la misma suerte.

Pareciera que abordar el tema de las revistas culturales en un momento en el que casi todas, con contadas excepciones, han desaparecido, fuera hablar de cosas muertas. Yo pienso lo contrario: hablar de las revistas culturales no es hablar de cosas muertas. Pocas cosas hay que tengan ms vida que la manera de hacer cultura y de hacer periodismo que propusieron muchas de ellas. En los pases donde aparecieron su obra, a pesar del paso del tiempo, sigue tan viva como la obra de los escritores que las fundaron, que colaboraron con ellas, que lucharon para que se mantuvieran vivas a lo largo de los aos.

Tengo en mis manos el primer nmero de la revista Mito, fundada en 1955 por Jorge Gaitn Durn y Hernando Valencia Goelkel. Hay un artculo sobre el marqus de Sade y una traduccin de su "Dilogo entre un sacerdote y un moribundo". Hay una "Sonatina" de Len de Greiff. Un poema de Octavio Paz. Otro de Vicente Alexaindre. Otro de Saint John Perse. Una consideracin sobre las brujas y otros engaos, de Pedro Gmez Valderrama. Hay comentarios de libros de Simn de Beauvoir, Francoise Sagan, Gabriel Garca Mrquez, Fernando Arbelez. Hay un testimonio sobre el drama de las crceles en Colombia. Repaso algunos nmeros de la coleccin. Hay colaboraciones de Carlos Drumond de Andrade, Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, Alvaro Cepeda Samudio, lvaro Mutis, Fernando Charry Lara, Carlos Fuentes, Julio Cortzar, Hernando Tllez, Rafael Gutirrez Girardot, Martha Traba, Baldomero Sann Cano, Aurelio Arturo, Jorge Zalamea, Rogelio Echavarra. Hay traducciones de Gottfried Benn, George Bataille, Luchino Visconti, Vladimir Nabokov, Ezra Pound, John Updike. Hay nuevos testimonios sobre los problemas de la administracin de justicia, la prostitucin, la sexualidad, los intelectuales y el problema de la violencia. Est el texto ntegro de "El coronel no tiene quien le escriba", de Gabriel Garca Mrquez.

Por supuesto que las pginas de este ejemplar de Mito ya estn un poco amarillentas pero, es esto una cosa muerta? Repaso con mis ojos los trazos sosegados de los tipos de imprenta Bodoni, con que componan la revista, y veo con asombro que la tinta todava brilla sobre el papel. Leo uno de los escasos editoriales con que abran la edicin Valencia Goelkel y Gaitn Durn:

"Mito se convierte, exclusivamente, en un foro para debatir las complejas relaciones entre economa, poltica, vida social y cultural; y, ciertamente, los tristes datos de la realidad colombiana. Pero seguiremos prestndole apasionada atencin a la filosofa, la literatura y el arte de nuestros das, y sus fascinantes luchas con la tradicin. Continuaremos rechazando el dilema bizantino: Esttica o poltica, pretexto de innumerables imposturas (...) Por ahora nos limitaremos a poner en servicio una herramienta eficaz: las palabras (...) Pretendemos hablar y discutir con gentes de todas las opiniones y de todas las creencias. Esta ser nuestra libertad".

Ahora est en mis manos un ejemplar de la revista Eco, que dirigieron en Bogot, entre 1980 y 1984, sucesivamente, Elsa Goerner, Hernando Valencia Goelkel, Jos Mara Castellet, Nicols Suescn, Ernesto Volkening y Juan Gustavo Cobo Borda. Leo una introduccin al nmero en que celebran el quinto aniversario: "Eco renuncia a participar en la polmica cotidiana y opta por reflexionar detenidamente sobre los problemas de todo orden que agitan a los pases de habla espaola". La revista tiene una tipografa de corte clsico similar a la de Mito. No hay ligereza ni superficialidad en ninguno de sus artculos, pero su lectura es agradable, reposada, su tamao es humano. El nico "exceso" que se permiten los editores es una cartula a dos o tres tintas, y en colores planos, dibujada por Alejandro Obregn o Ramrez Villamizar .

De pronto descubro en los anaqueles de la biblioteca una revista todava ms antigua. Se llama Pan y de acuerdo con los crditos editoriales ha sido publicada en Cali, en 1935, por Enrique Uribe White. El contenido parece compilado por un periodista loco: unos poemas de Keats, un estudio sobre la ganadera en el Cauca, otro sobre la justicia en Colombia y uno ms sobre la industria del fique. A estos se agrega un comentario sobre el humorismo en las dictaduras. Tambin aparece una novela de un joven escritor entonces desconocido: "Diez muertos obreros" , de Antonio Garca. Repaso la coleccin, que se extiende hasta 1940. Comprendo que el "loco" que junt los poemas de Keats con la industria del fique junt tambin en las pginas de Pan a casi toda la intelectualidad colombiana de la poca: Guillermo Valencia, Eduardo Caballero, Ricardo Rendn, Germn Arciniegas, Rafael Maya, Luis Tejada, Silvio Villegas, Porfirio Barba Jacob, Baldomero Sann Castro, Jos Osorio Lizarazo, Alberto Lleras, Juan Lozano, Luis Vidales, Jorge Elicer Gaitn... Y sus escritos los mezcl, de paso, con traducciones de autores extranjeros y bellas reproducciones en color de las obras de pintores como Pedro Nel Gmez e Ignacio Gmez Campuzano.

S que en mi pas han existido muchas revistas ms de esta clase. Mis amigos me han hablado de algunas: la vieja revista Semana que publicaba Alberto Lleras, donde al lado de muchos reportajes memorables se divulgaron tambin los ensayos de Indalecio Livano Aguirre sobre los grandes conflictos de nuestra historia. La vieja revista Antioquia, donde Fernando Gonzlez escribe desde Medelln sobre todas las cosas habidas y por haber y se empeaba en redactar, de su propio puo y letra, hasta los textos de los anuncios publicitarios. La antigua Revista de Indias, que diriga en Bogot Germn Arciniegas. Voces, la revista literaria de la Costa Atlntica que public durante varios aos don Ramn Vinyes, el clebre sabio cataln evocado por Gabriel Garca Mrquez en "Cien aos de soledad " .

Sin embargo, s que no debo aburrir a mis compaeros de oficio con una larga lista de nombres y de fechas y pongo punto final a mi recorrido por los anaqueles de la biblioteca. De salida hojeo algunos peridicos de la ltima dcada. Los bibliotecarios los han arrumado en cajas que parecen atades de cartn. Casi nadie los consulta. Abro sus pginas. Estn ms amarillos que las revistas. Mis ojos chocan de inmediato con un mar de titulares, casi todos anodinos, vistos desde hoy. Muy pocas cosas invitan a la lectura. Hay que pasar muchas pginas para que lo ojos se detengan y no abandonen un escrito despus de un par de miradas. Despus de media hora la fatiga me obliga a suspender el examen.

No es la primera vez que esto me sucede. Confieso que a medida que los peridicos se vuelven ms montonos y ms confusos y repiten al da siguiente las mismas noticias de los noticieros de radio y de televisin, cada vez las revistas me gustan ms. Leer los peridicos me confunde y hasta me quita el sueo y me deprime. Ahora entiendo un poco mejor por qu los peluqueros no botan las revistas. y por qu las encuentra uno en los consultorios mdicos, en las salas de espera, en lo aviones, en las clnicas... y por qu, a veces, uno abre las pginas de ejemplares de hace seis meses, de hace un ao y disfruta leyndolas.

Una revista y un peridico tienen muchas similitudes: ambos estn hechos de papel, ambos estn escritos -casi siempre- por periodistas, ambos se ocupan de la realidad, ambos aparecen publicados en forma peridica. Pero he notado que la gente, por lo general, hojea lo peridicos y luego los bota, o los deja tirados por ah. En cambio, guarda las revistas. A veces, incluso, sin leerlas, pero siempre con la ilusin de robarle un rato a las ocupaciones diarias para sentarse a disfrutarlas.

Durar. Yo dira que alcanzar este destino es la aspiracin ms grande de todas las revistas que existen en el mundo, tanto las que se hacen para las peluqueras, como las que se hacen para los intelectuales engominados: durar ms que un peridico, lograr que la gente no las bote a la basura al da siguiente. Decir cosas importantes o ms divertidas o ms emocionantes que los peridicos.

Por supuesto que quiero reivindicar el papel de las revistas. Soy un colombiano ms que descubri muchas cosas del mundo, de la vida, del arte, de la cultura, hojeando las pginas adustas, pero llenas de cosas importantes, de la revisa Eco, releyendo admirado en bibliotecas pblicas las hojas amarillentas de la revista Mito. Leyendo en las peluqueras los reportajes escandalosos que publica Gonzalo Arango en las pginas de Cromos en los aos sesenta.

Un periodismo anacrnico?

A los que piensan que estoy defendiendo un estilo anacrnico de periodismo, quiero decirles que han sido las revistas las que han revolucionado en casi todas las pocas el estilo periodstico. A ellas se debe, por ejemplo, la consolidacin del estilo del reportaje moderno y el cultivo de un nuevo tipo de crnica vinculada por entero al cubrimiento de hechos noticiosos. El llamado "nuevo periodismo" surgi alrededor de revistas y suplementos de peridicos de Estados Unidos en los aos sesenta. Una de esas revistas fue The New Yorker. Otra, Esquire, que ya haba alentado a Hemingway a escribir reportajes sobre temas tan diversos como la pesca deportiva en el mar Caribe, los toros, el arte de narrar... Muchos de los reportajes que revolucionaron el estilo de la prensa aparecieron tambin en New York, el suplemento dominical del Herald Tribune. New York fue una publicacin concebida, editada y diseada con el formato de una revista. En ella trabajaron reporteros de planta del peridico, como el clebre Tom Wofe: ellos abandonaban por unos das los frentes noticiosos para entregarse por entero a la tarea de escribir reportajes.Muchos aos antes, a mediados del siglo XVIII, Daniel Defoe tambin haba causado una revolucin en el estilo de la prensa en The Review, una de las tantas publicaciones que dirigi a lo largo de su vida. Defoe es, sin lugar a dudas, el verdadero padre de lo que ms tarde se llam "gran reportaje" moderno. Su obra "Memoria del ao de la peste", publicada en 1722, es el primer gran reportaje en la historia del periodismo y la literatura: la reconstruccin minuciosa de la llegada de la peste a las calles de Londres en 1665, cuando Defoe era todava un nio.Tambin fueron las revistas las que albergaron en su seno a los llamados muckrackers (apodados as por el presidente Roosevelt por dedicarse, segn l, a buscar noticias alborotando el cieno de las alcantarillas), pioneros del periodismo investigativo en los comienzos del siglo XX. Fueron, entre otras, algunas revistas de las llamadas femeninas -como Cosmopolitan y Lady Homs Journal- las que dieron cabida en sus pginas a grandes reporteros investigativos. Por ello algunos de los mejores y ms polmicos reportajes de la poca aparecieron en medio de avisos de perfumes, lpices labiales y artculos sobre el hogar .Metropolitan, otra revista memorable de comienzos de este siglo, conmovi a los lectores norteamericanos con los emocionantes reportajes que escribi John Reed sobre la revolucin mexicana. Casi todos ellos fueron escritos desde los pueblos tomados por las tropas de Pancho Villa. Reed habl con Villa varias veces en mitad de la campaa. El "bandido" revel a Reed su historia, y habl sobre los amores de su vida, sus ilusiones y algunas de las fechoras que se le endilgaban. El reportaje permiti la otra cara de un hombre que soaba con abolir el ejrcito para que en el futuro no hubiera ms tiranas. El reportaje de Reed termina con estas palabras de Villa: Quisiera hacer de Mxico un lugar feliz. Entre los colaboradores de Metropolitan estaban Rudyard Kipling, Joseph Conrad, D.H. Lawrence, Bernard Shaw y Scott Fitzgerald.El reportaje se mantuvo vivo durante dcadas en la prensa de Estados Unidos (despus de desaparecer en muchos peridicos) gracias a los periodistas de revistas como The Masses (su sucesora). All colaboraron Mximo Gorki, Sherwood Anderson, Bertrand Russel y el mismo Reed.The New Yorker, a pesar de su carcter marcadamente elitista e intelectual, tambin tiene parte fundamental en esa historia. Esta fue la primera publicacin que les permiti a lo norteamericanos conocer desde adentro el holocausto desatado en Hiroshima con la explosin de la bomba atmica lanzada sobre esa ciudad japonesa por la aviacin norteamericana. El reportaje fue escrito por J. Hersey en 1946. Life, True Esquire, entre otras revistas, fueron las precursoras en los aos cincuenta de esa revuelta en el estilo llamado "Nuevo periodismo", que alz vuelo en forma definitiva en los sesenta. "A sangre fra ", de Truman Capote, uno de los grandes reportajes -y al mismo tiempo una de las novelas ms importantes de las ltimas dcadas- se convirti en smbolo de ese nuevo movimiento, luego de ser publicado por entregas, en 1966, por The New Yoker. Mientras los peridicos se nutran de informacin oficial sobre la guerra de Vietnam con despachos noticiosos enviados por sus corresponsales desde los hoteles de Saign, despus de leer los boletines y asistir a las ruedas de prensa del Alto Mando militar norteamericano, la revista Esquire enviaba al frente de guerra a su periodista Michael Herr, con la consigna de permanecer entre las avanzadas de los marines, sin enviar una sola lnea hasta que hubieran transcurrido, al menos, varios meses. Cuando ya haba sido tocado por la locura de esa guerra, y despus de haber estado apunto de perecer bajo la lluvia de bombas y balas que dejaban caer sobre los marines del Vietcong y, a veces, hasta los propios aviones norteamericanos, Herr comenz a enviar una serie de reportajes llenos de horror crudeza y verdad. Los mismos fueron recogidos luego en el libro "Despachos de guerra" que le mereci el Premio Pulitzer.Las revistas, pues, no han sido nunca el vagn de cola en el tren del periodismo y, por el contrario han estado a la vanguardia en muchas de las principales coyunturas de su historia.Una forma distinta de mirar las cosasUna revisin del significado de la palabra revista puede darnos algunas luces acerca del tipo de periodismo que pretenden hacer las revistas y acerca del papel vanguardista cumplido por ellas a lo largo de la historia del periodismo.En idioma espaol la palabra "revista" significa adems "segunda vista", "examen hecho con cuidado y diligencia. En idioma ingls la palabra review, que antiguamente lleg a designar tambin las publicaciones de esta clase significa hoy "rever, repasar, revisar, analizar escribir una crtica". Como sustantivo significa "examen, anlisis". Paradjicamente, en la poca moderna la palabra review, para referirse a las revistas, ha sido reemplazada por "magazn", que tambin significa almacn y "cmara o depsito para cartuchos en armas de repeticin". "Segunda vista, examen, anlisis"; "rever, revisar, analizar". Estas son palabras fundamentalmente a la hora de hablar de la filosofa de las revistas, de su estilo, de su propsito.Frente a la competencia cada vez ms importante de la televisin y de la radio, es el examen de las cosas que pasan, "hecho con cuidado y diligencia", el que le da al periodismo escrito una perdurabilidad, una profundidad y por ende una importancia mayores. Y las revistas se han convertido en el mejor espacio para preservar ese estilo de hacer periodismo.Reivindicacin de las revistasQuiero reivindicar las revistas por muchas cosas. Algunas de ellas podrn aparecer sin importancia. Sin embargo, detrs de algunos de esos detalles supuestamente elementales se esconden razones muy profundas.Primero que todo, quiero reivindicar las revistas por su tamao. Son pequeas. Tienen dimensiones humanas. Se pueden leer en un avin, en un bus, sin necesidad de doblarlas, sin temor a molestar a los vecinos cuando uno pasa una pgina.El tamao reducido obliga a las revistas a tener un universo ms limitado que el del peridico. Hay que ocuparse de menos cosas pero, por ello mismo, hay que hacerlo con ms hondura. Frente al desorden del mundo, ellas nos presentan un orden: esa parte del mundo que nos interesa, que nos permite la identidad.Una segunda razn para reivindicar las revistas: en una poca en que la lectura empieza a ser hbito en desuso, ellas son hechas para leer. y para guardar. Una revista que no provoque deseos de leerla ni guardarla, sino de hojearla y tirarla luego a la basura, como un peridico, no tiene razn de existir .Una tercera razn: las revistas han suprimido un montn de barreras generadas por la divisin del trabajo. En una revista se puede ser el redactor, el corrector, y al mismo tiempo el diseador. Ahora, con las nuevas tcnicas de autoedicin, un periodista puede llegar a producir hasta los artes finales de su publicacin. La complicada visin del trabajo que ha convertido a muchos peridicos en mastodontes condenados a repetir todos los das las mismas rutinas de produccin tiende a desaparecer en muchas revistas.Una cuarta razn: la influencia de las revistas en la cultura. Es difcil imaginar la poesa y la narrativa moderna en Colombia sin Mito. Y la literatura argentina sin Sur. Y la moderna narrativa mexicana sin Plural, ni Vuelta. Y la uruguaya sin Marcha. Y la literatura cubana sin Orgenes. Pero stas no han sido las nicas revistas importantes en Iberoamrica. En Honduras existieron excelentes revistas culturales como Esfinge, Ateneo y Germinal. En Costa Rica se public durante varios aos Cuadernos Americanos. En Mxico, Porfirio Barba Jacob fund la Revista Contempornea, en Monterrey, y en la capital aparecieron muchas revistas culturales de gran calidad, tales como Barandal y Los Contemporneos. En Cuba, don Ramn Cataln public El Fgaro durante varias dcadas. Y tambin circularon las revistas Letras y luego Orgenes, que diriga Jos Lezama Lima. En Colombia, Germn Arciniegas fund y dirigi durante algunos aos la Revista de Indias y Colombia. Cuentan que en su juventud, Arciniegas arriesg casi toda su fortuna en aventuras editoriales de esta clase. Hasta hace pocos aos, dirigi tambin El correo de los Andes. En Espaa, don Jos Ortega y Gasset fund la Revista de Occidente, decana de las revistas culturales de ese pas. Alrededor de ella se fund Alianza Editorial, una de las casas editoriales ms importantes de la lengua espaola.Una quinta razn: las revistas tienen una vitalidad singular. Aparecen por todas partes. Mueren. Resucitan. Desaparece una y aparecen tres.Una sexta razn: las revistas son hechas para el ocio. Si la gente no accede a detenerse un instante, a abandonarse en un silln, en fin, a respirar, en medio del trfago de la vida diaria, a duras penas podr hojear una revista. Tal vez por eso las revistas viajan de mano en mano, se van, hacen su propia vida. Me gusta el espectculo de las seoras mirando las revistas, estacionadas en medio de la multitud, en los grandes supermercados, junto al carrito lleno de legumbres y detergentes.Una sptima razn: las revistas son uno de los ltimos reductos de la prensa en los que puede hacerse un periodismo integral. Antonio Gramsci, inventor de esta palabra, lo defina como un periodismo que no slo trata de satisfacer las necesidades de su pblico, sino que se esfuerza por crear y desarrollar esas necesidades y estimular, en un cierto sentido, a sus lectores, y aumentar su nmero progresivamente. Para ello, dice Gramsci, debe existir como punto de partida un agrupamiento cultural ms o menos homogneo, de cierto tipo, de cierto nivel y especialmente con cierta orientacin. Sobre esa agrupacin una revista puede apoyarse para construir un edificio cultural completo, autrquico, comenzando directamente por la lengua.Una octava razn: en medio del maremgnum informativo creado por la televisin, la radio y la prensa diaria, creo que las revistas -y especialmente las revistas culturales- tienen un papel que cumplir, cada da ms importante: quiero decir, explicar las cosas; ahondar en las causas de nuestros problemas; servir de espacio de discusin, sobre todo ahora que estos espacios escasean cada vez ms; recapitular, hacer recuentos, cruzar datos de una y otra parte, de una y otra historia; al fin y al cabo todas esas pequeas historias son nuestra historia; mostrar la coherencia de este caos en que estamos hundidos, aparentemente tan incoherente; gastarse las pginas que sean necesarias para explicar los problemas que nos agobian; dedicar hojas y ms hojas a todas esas cosas que a los peridicos les parecen intrascendentes pero sin las cuales no soportaramos la vida (estoy hablando, ustedes me entienden, de la poesa, de la msica, de la pintura, del cine, de las novelas y los cuentos, del teatro, de la vida diaria, y tambin -como haca la revista Mito- del drama de las crceles y de la prostitucin y de muchas cosas ms, porque creo que la cultura son muchas cosas ms). Abrir las puertas a esos tipos que escriben sin afn, que se gastan un ao en los archivos y luego ocupan pginas y ms pginas para contarnos cosas que ya se olvidaron, pero que explican lo que somos hoy. Dar la palabra, para que los escuchen, a esos gelogos sin oficio conocido que se pasan la vida estudiando los volcanes y las montaas, tratando en vano de ser odos. Abrir las puertas a los politlogos, a los sociolgicos, a los antroplogos, a los historiadores ya los pensadores que desde hace muchos aos nos vienen explicando, sin que casi nadie los oiga, las causas de este bao de sangre en que nos estamos ahogando los colombianos, con una que otra pausa, hace ms de cuarenta aos.Creo que las revistas pueden luchar por un periodismo distinto, que no tenga como meta la fragmentacin de la realidad, separar siempre un hecho de otro, en aras de la novedad. La matanza de hoy, distinta a la de ayer y distinta a la de hace dos semanas. Y, por supuesto, distinta a la de hace dos aos. La tragedia invernal de hoy, producto del aguacero de ayer y distinta a la tragedia invernal del ao pasado. Esto, mientras cada ao los ros se desbordan y se repiten las matanzas.Defensa de la medidaVoy a hacer una ltima defensa de las revistas. Esta s ms anacrnica que las anteriores. Voy a defender el "minimalismo" de las revistas frente al gigantismo de los peridicos. Voy a tratar de demostrar que hay algo peor que la falta de informacin y es el exceso. Para ello voy a pedir la ayuda de don Pedro Salinas, uno de los ms grandes poetas espaoles de este siglo. El, hablando de algunas de estas cosas, y refirindome especialmente a la aficin del hombre moderno por lo gigantesco, recordaba los monstruos de la naturaleza. En una de las pginas del libro "El defensor" , escrito en buena parte durante su exilio, cuando la Universidad Nacional lo acogi temporalmente en su claustro, en Bogot, don Pedro escribi:"Al principio fueron los monstruos. Cuando la naturaleza se ensaya y ejercita en sus caprichos creadores, empieza por dinosaurios: sus hijos primeros alcanzan tamaos fabulosos, dimensiones que amedrentan. La naturaleza no tiene medida, y desmandadamente se lanza a una orga de tentativas, disparatadas, que acaban de mala manera. El Tetrabelodn, elefante de cuatro colmillos, lo cual, al parecer, le da ventaja notoria sobre el desgraciado y menesteroso elefante de dos, es un callejn biolgico sin salida. Tanto le pesa la dentadura, que, para aguantarla, el pescuezo se le mengua y se le mengua, hasta que ya no puede alcanzar con la testa al suelo, y muere de grandeza. Mejor dicho, de exceso, de cantidad. Oportuno smbolo de imperios y soberbias. As se extinguen otros graciosos animales de ese entonces. La Naturaleza se impone sus propios castigos, y el Megalosaurio y compaa sucumben, enfermos de tamao, por desmesura, de puros monstruos que eran.Cuando ms adelante el hombre, sin duda ms proporcionado y por las seas -que se llaman Historia- con algunos mejores condiciones de sobrevivir que el Megaterio, se pone l a crear, tambin se le va la mano. Las primeras civilizaciones inventan Estados enormes, erigen fbricas poderosas, como la torre de Babilonia; se afanan tras lo magno; pirmides y esfinges se empean por perdurar sobre las arenas hasta hoy da, como lecciones de exorbitancia. A los leones asirios responden los colosos egipcianos, modelos del rodense. Pero los griegos son los grandes maestros de la medida. Ellos descubren, antes que nadie, que la grandeza puede muy bien no consistir en el tamao, y que la belleza de la forma casi nunca se encuentra en la disformidad. La preocupacin de la escultura griega por los cnones es una de las ms hermosas pginas de la historia del hombre. Preciosa es entre toda la nocin de la medida, certero camino hacia la verdad. Las ciencias progresan al comps del arte de medir; de medir cada vez mejor y con ms precisin. Dirase que los humanos tienen ya superada la etapa de lo monstruoso, y que el hombre se ha decidido a ser como uno de ellos, eminente, dijo: "Medida de todo lo humano" .Y sin embargo, ese arte de la medida, que se va defendiendo tan maravillosamente en el gtico, y en el mismo vrtice del barroco, hasta el siglo XIX, ha llegado hoy da, en este preciso momento, al borde de su mayor riesgo. Porque el hombre del siglo XX se ha enamorado de los monstruos, y adora el tamao, sobre todas las cosas. De emblema le servira el Coloso, con la leyenda no en griego, sino en ingls de Amrica: "The bigger, the better". Cuanto ms grande, mejor. Trgico lema, manantial de confusiones sin cuenta, aunque s con cuento, de la humanidad moderna"."La tierra se vuelve a poblar de monstruos. Ahora no son hijos de la naturaleza: son artifechos, artefactos, criaturas del hombre".S que estas palabras estn muy lejos de los cnones de objetividad que nos ensearon nuestros profesores en las ctedras de periodismo. No soy una persona que puede hablar framente del tema. Soy un periodista apasionado por las revistas. Soy un lector cansado de los peridicos. Pienso que su gigantismo ha provocado males similares a los que tambin caus el gigantismo en los brontosaurios.No me gustan los monstruos, las criaturas de tamaos fabulosos y dimensiones que provocan miedo. Prefiero las especies menores, de proporciones ms cercanas a las del hombre. Entre una modesta pgina de Mito, impresa en tipografa, en un cuerpo de diez puntos, sin ilustraciones ya una sola tinta, donde puedo leer despus de 30 aos algo perdurable, y una pgina de tamao universal, impresa a todo color, de la edicin gigante de un diario del domingo, llena de titulares insulsos y policromas, donde todo lo que leo se pierde en el olvido despus de unos minutos, no vacilo nunca en elegir la pgina modesta, pero que dice, de la revista. S que no tengo remedio. Amo las revistas. Y pienso que ellas, junto con los libros, son el ltimo reducto que nos queda para hacer un periodismo de tamao humano, un periodismo que no desaparezca en el breve lapso de un da y una noche, un periodismo que, en suma, nos diga lo que somos.