La Esquina 02-11-14

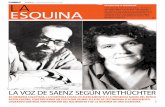

description

Transcript of La Esquina 02-11-14

LA MUERTE DESDE LAS LETRAS EN EL DESTINO DE CADA PERSONA SÓLO EXISTE UNA CERTEZA: LA MUERTE, Y ÉSTA HA SIDO MOTIVO DE MÚLTIPLES REFLEXIONES Y ENFOQUES EN VARIAS SIGNIFICATIVAS OBRAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL, EXPLORANDO DISTINTAS FACETAS DE LA CONDICIÓN HUMANA DE FRENTE AL INEXORABLE DESTINO.

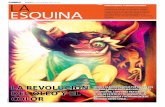

EL MÍTICO HUMAREDA Y SU PELIGROSA PESQUISA ESTÉTICA Y DEL COLOR

MÁS ALLÁ DE LA LEYENDA ROMÁNTICA Y BOHEMIA QUE RODEA LA VIDA DEL ARTISTA PERUANO VÍCTOR HUMAREDA, ES INDUDABLE QUE SU OBRA CONSTITUYE UNA DE LAS MÁS PODEROSAS Y ESTIMULANTES PROPUESTAS EN LAS ARTES PLÁSTICAS SUDAMERICANAS DEL SIGLO XX.

3, 4 Y 5

8

DOMINGO | 2 de noviembre de 2014 | año 5 | N° 257da

wn.

com

2 Domingo 2 de noviembre de 2014

De los peligros de la lectura nos ha-bla el canto V del Infierno de La divina comedia. Allí Dante se en-cuentra con Paolo y Francesca, los dos amantes condenados en la ciu-

dad doliente por su pasión adúltera; y el poeta indaga compasivo por el origen de este «peligro-so deseo» que los ha conducido a la muerte y a la aflicción eterna. Francesca, pálida y lacrimo-sa, rememora el día en que, por puro entreteni-miento y sin «la menor sospecha», leía junto a Paolo los amores de Lanzarote y la reina Gine-bra. Absortos en el libro, un poco ya sin color el rostro, aliento contra aliento, se sorprendieron a sí mismos al llegar al pasaje en el que «la de-seada sonrisa fue besada por tal amante»; enton-ces Paolo, tembloroso, besó a su vez la boca de Francesca y «ya no leyeron más desde aquel día».

Francesca se justifica ante Dante acusando al libro y a su autor como testigos y alcahuetes de su abrazo («Galeotto fu’l libro e chi lo scrisse»). ¿Será tanto el poder de los relatos? Pongámos-lo en duda. Resulta difícil creer que a Paolo y Francesca no se les hubiera pasado nunca por la cabeza la existencia de las bocas y los besos antes de leer juntos la frase; y que, más bien al contrario, no fueran llevados a esta lectura co-mún precisamente por su deseo de besarse. Los libros determinan poco la realidad; más bien la secundan, la subrayan, la legalizan. Más allá de su potencia afrodisíaca, los amores adúlteros de Lanzarote y Ginebra estaban investidos de una incontestable autoridad literaria que convertía su emulación, entre las clases letradas, en un acto al mismo tiempo prestigioso y aceptable. El libro no era una orden; ni siquiera una tenta-ción. Era algo así como un certificado de buena conducta mitológica o literaria. Lo que prohibía la Iglesia lo permitía la Literatura. Incluso en una cultura aherrojada por la represión moral, puede ser socialmente más prestigioso imitar a Lanzarote o a Ginebra que a Cristo o a la Virgen María. Paolo y Francesca se dejaron llevar por el deseo, no por la lectura, y el libro lo único que hizo –si algo hizo– fue intensificar literaria-mente el placer de su abrazo prohibido.

Nadie puede acusar tampoco a Goethe de provocar la epidemia de suicidios juveniles que siguieron a la publicación en Alemania, en 1774, de Las cuitas del joven Werther. Uno puede quitarse la vida por una tontería, inclu-so por un libro, pero es más sensato decir que el libro de Goethe recogía el «espíritu» de una época en la que el suicidio, reprobado por la moral y por la religión, era percibido, entre las clases letradas, como una prestigiosa pro-testa cósmica contra el Todo. Hoy, suprimida la «época», podemos leer las penas de Werther con interés, pero sin peligro alguno.

Digo todo esto porque me da un poco de ver-güenza confesar que admiro locamente a Tin-tín, contra cuyo creador, el belga Hergé, se han escrito hace poco tantas y tan certeras críticas. Recientemente incluso se ha interpuesto en Bruselas una demanda para que los tribunales prohíban la reedición y difusión de Tintín en el Congo. No cabe la menor duda de que, incluso en sus mejores álbumes, el asexuado periodis-ta de Hergé transporta esa visión colonial del blanco moralmente superior del que dependen los otros pueblos incluso para tomar conciencia de su igualdad, incluso para librarse del poder de los blancos. En los peores, Hergé es franca-mente racista y reaccionario; basta pensar, so-bre todo, en los tres primeros: Tintín en el país de los soviets, Tintín en América y el citado Tin-tín en el Congo. Pero como quiera que existe sin

duda una relación kantiana y platónica entre la justicia y la belleza, hay que decir que la evolu-ción artística de Hergé es siempre hacia un ni-vel mayor de justicia y que sus libros más bellos no se agotan en su ideología católico-scoutiana. Ya El loto azul —siempre un poco paternalis-ta— es un álbum inquietante y provechosamen-te etno-descentrado; y a medida que aprende a dibujar, que complica sus historias, que enreda a sus personajes, Hergé va desprendiendo mun-dos que no sabe que lleva dentro y que se pue-den mirar y explorar desde otros moldes huma-nos e ideológicos.

Confieso que toda mi formación ha girado en torno a Tintín y Marx. De niño leí todos los ál-bumes un mínimo de setenta veces cada uno y, cuando ya no era posible, soñaba —literalmen-te soñaba— que Hergé había dibujado un nuevo cómic después de muerto. Tintín no me impidió leer luego El Capital ni enredarme en una rela-ción promiscua con el mundo árabe, donde vivo desde hace veinte años. Lo que importa de un li-bro es desde dónde se lee. Lo normal es que un libro se lea desde otro libro y lleve a su vez a un libro nuevo. Leído desde la Inglaterra victoriana, el Kim de Kipling es una de las más fraudulentas

exaltaciones del imperio británico, pero leído al mismo tiempo desde la juventud y desde Polanyi o Chesterton, es una emocionante defensa de la antropología elemental y una experiencia fuerte de cosmopolitismo empírico. En el contexto de la Rusia pre-revolucionaria, dominada por la lucha entre eslavófilos y europeístas, Los demonios de Dostoievsky es un estridente panfleto reacciona-rio que incluso alerta, con fanatismo delirante, de la imparable colusión entre el comunismo y el Papa; pero su atmósfera, su estructura, su pulso psicológico, lo ponen en relación con Nieve de Pa-muk o con Salto Mortal de Oé, dos autores clara-mente de izquierdas. Lo mismo puede decirse de Hergé. A la espera de que el racismo desaparez-ca del mundo y cuando Europa, en todo caso, se ha venido definitivamente abajo como «proyecto universal», queda el hecho de que Las joyas de la Castafiore, con sus falsos suspenses y su asfixian-te atmósfera claustral, es el equivalente en cómic de Las reglas del juego de Renoir; y que Tintín en el Tíbet, con ese blanco impulso contra la felici-dad y la lógica, podría utilizarlo el plan Bolonia para explicar a Kant en la Universidad.

Lo que importa de un libro es desde dónde se lee. Lo normal es que un libro se lea desde otro libro y lleve a su vez a un libro nuevo. Si Tintín en el Congo fuese el único libro del mundo, ha-bría que prohibir sin duda su lectura. Pero eso sucede con todos los Únicos Libros, incluidos la Biblia, el Corán y El Capital de Marx, de los que aprendemos siempre algo porque no estamos encerrados en ellos. Lo que nos defiende de los libros son otros libros como lo que nos defiende de nuestro cuerpo son los otros cuerpos. No acu-semos a la lectura de los besos que damos o de los que no hemos dado. No arrojemos al fuego ni a los enamorados ni las novelas. Contra las malas, están las buenas; y contra la legalización literaria del racismo o del imperialismo o del fanatismo, habrá que encontrar o construir esa combinación platónica de justicia y de belleza desde la cual podamos despreciar Tintín en el Congo y disfrutar de Las joyas de la Castafiore; y extraer de Kim y de Los demonios las armas imprescindibles para combatir la arrogancia de Kipling y el integrismo de Dostoievski.

Los peligros de la lectura“NO ACUSEMOS A LA LECTURA DE LOS BESOS QUE DAMOS O DE LOS QUE NO HEMOS DADO”.

Santiago Alba RicoEscritor y filósofoRevista Minerva

DIRECTORAdalid Cabrera Lemuz

EDITOR GENERALJavier Mancilla Luna

EDITOR DE LA ESQUINAMiguel A. Rivera G.

Colaboradores: Víctor Montoya

Diseño: Eusebio Lazo Sumi

Diagramación: Horacio Copa Vargas da

vidn

broo

ks.c

om

3Domingo 2 de noviembre

de 2014

La muerte es la entrada a un reino oní-rico y es así desde que el hombre se calentaba a la luz de las hogueras en cuevas. Nuestros ancestros respetaban a los muertos, siempre preocupados

por esa otra vida que creían segura, transitoria y que ayudaban a cruzar con diferentes objetos que aparecen con los esqueletos para su uso y disfrute en el otro mundo.

Partiendo de esto, no es sorpresa que la litera-tura universal deba a la muerte muchos de sus mejores, más intensos y densos capítulos, exis-tiendo una copiosa literatura (ascética o humo-rística), sobre el tema de la muerte. Desde el Libro de los muertos de los antiguos egipcios, esta litera-tura aparece en todo país y tiempo y parece in-mune a los cambios culturales o políticos, adap-tándose de manera camaleónica a la situación.

Hay a quien el drama de la muerte le aterra, otros la ven como una parte fundamental de la vida, y otros como necesaria, y el escribir sobre ella se plantea como un intento de exorcizarla. En El carretero de la muerte, de la Nobel sueca Sel-ma Lagerlöf, la muerte tiene una carreta que le sirve como transporte para ir, el último día del año, a visitar a las personas cuyo final está muy cerca. Las conversaciones que sostiene la muerte con sus próximos pasajeros son de una belleza reflexiva, profunda e intensa.

Hay escritores que han tenido una relación verdaderamente intensa con la muerte en sus vidas, como Sylvia Plath (1932-1963), quien pone fin a su vida abriendo la válvula del gas cuan-do contaba 47 años. Tuvo un cuidado infinito en que ese gas que se la llevaba no afectara a sus seres más queridos, tapando con una toalla hú-meda la puerta de la habitación donde dormía su hijo. Otro caso es el de Horacio Quiroga (1878-1937), quien fue testigo del suicidio de su padre; su esposa también decidió poner fin a su vida, al igual que sus hijos y él mismo. Así, gran parte de sus cuentos abordan la temática mortuoria.

Ernest Hemingway (1899-1961) tuvo un juego especial con la muerte, en su pasado, en su re-cuerdo y en su genealogía: abuelo, padre, hija, nieta y él mismo decidieron romper los lazos vi-tales cuando consideraron oportuno, encontrán-dose con una muerte que parecía estar esperan-do paciente a que tomaran la decisión correcta en el momento preciso y justo. Su obra camina hacia la fatalidad y monopoliza toda su obra.

Entre la vida y el más allá no podemos olvi-dar, por ejemplo, al sepulturero en Hamlet (Wi-lliam Shakespeare) de quien escribe el autor: “¿Es qué este hombre no tiene sentido de su ofi-cio, que cava tumbas cantando?”; obra que si se la coloca al lado de La divina comedia, de Dante, se encuentran varias irreverencias tras las palabras o escenas de ambas obras, como críticas a los pensamientos impuestos por la Iglesia cuando afirmaba que había vida después de la muerte.

El modo de entender la muerte varía en la li-teratura con los cambios de personaje en el Trono de los cielos. El Dios de la Edad Media es una potencia omnipresente que ha prometido reunir a todos los mortales en un juicio final donde no habrá diferencias. Todos los héroes mueren nombran-do a Dios y confiando en la salvación, igual que los humildes mueren creyendo en la justicia di-vina. En las populares danzas de la muerte de la época (el hombre disfrazado de esqueleto que aún pervive hoy día) tiene un tema constante, que la guadaña iguala a los hombres. Da lo mis-mo Papa que campesino, noble que mendigo…

Los juglares cantaban las muertes valero-sas y dignas de los caballeros y, la muerte por el amor u honor de una dama, era vista como la máxima aspiración de la vida de un enamo-rado. Aquí se puede abrir un paréntesis y con-templar una nueva forma de ver la muerte en la literatura, la contraposición entre el Eros y el Thanatos, fuente de inspiración para la poe-sía, sobre todo, pero sin olvidar , nuevamente, a Shakespeare y su Romeo y Julieta, donde la muerte se alza victoriosa y logra lo que el amor no pudo en vida, unir a los amantes.

En el Barroco la muerte simplemente es dejar de sufrir. En el siglo XVIII la muerte se hace co-tidiana, física, y aparece por primera vez un ca-dáver terrorífico, llega Walpole y la novela gótica, Mary Shelley crea un personaje a costa de trozos de muertos y el Romanticismo vuelve la mirada sobre la muerte y llena de pasión dramática, de amistad, de liberalización, a veces buscada.

Para los naturalistas es un tema natural, las obras constarán de principio, desarrollo y final en exacto reflejo a la vida que nos observa. Son obras sin aspavientos, sin drama… pero no por ello insensibles. La muerte, cuando aparece, se adopta a la circunstancia relatada, si es un niño, es doloroso, si muere un ser pecador pero arre-pentido, es benevolente… Solzhenitsyn describe

en una novela el modo en que morían los viejos campesinos rusos, sin fanfarronadas, sin aspa-vientos y sin presumir de que no iban a morir.

En la poesía se encuentran enormes ejemplos del temor que la muerte y el amor revuelven en las conciencias de los humanos: César Vallejo (1892-1938) defiende el mundo como penitencia donde la muerte se paga en cuotas en cada mal momento que toca experimentar y no hay ni un solo atisbo de salvación; Tenesse Williams (1811-1983) decía que los funerales son hermosos com-parados con las muertes. Son silenciosos, pero las muertes no siempre lo son; García Márquez, en Crónica de una muerte anunciada y en Ojos de perro azul, la presencia inevitable que es la muer-te descubriéndola como gemela de nuestra vida cotidiana. Nacemos muriendo y viviendo mori-mos; Malraux (1901-1976), en Voces del silencio, da todo su significado y ramificaciones posibles a la palabra destino para librar al hombre de su fatalidad mortal.

En el siglo XX, con la pérdida de las Colonias y los conflictos bélicos (la I Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la II Guerra Mundial,…), los autores españoles se dolieron de la situación caótica que atravesaba el país y toda Europa, y clamaron desde sus obras: a veces desde la poe-sía, otras desde la prosa y el teatro. Los miem-bros de la Generación del 98 lamentaban la falta de recursos y la notoria falta de valores; los jóve-nes del 27 sufrieron la Guerra Civil y toda la lite-ratura reflejó estos acontecimientos.

En el siglo pasado los muertos no eran lo más importante, la vida y la muerte gira en tor-no a quien queda vivo, a las situaciones, contex-tos y realidades que siguen produciéndose en la vida de los vivos, con descaro, con la poca ver-güenza que tiene la vida de seguir avanzando cuando nuestra existencia se paró en el dolor de una desaparición.

En ese camino, apareció de puntillas y casi sin hacer ruido Paulho Coelho, con la visión cambiada, poblada de ángeles protectores y li-bros que hablan de una “vida después de la vida”.

Marcuse, en Eros y civilización, dice algo muy cierto: El hombre aprende que en cualquier for-ma no puede durar, que todo placer es breve, que para todas las cosas finitas la hora de su na-cimiento es la hora de su muerte y que no puede ser de otro modo.

Una forma evolucionada de las danzas de la muerte, preparadas para unos tiempos en que somos demasiado impresionables por un tema que aunque hablado, teorizado y enseñado con-tinua en lo oculto, en ese doblez de la memoria donde habita el monstruo que vive bajo la cama y nos hace ir dando saltos hasta ella para que no nos aferre el tobillo y nos arrastre a ese mundo de pelusas conocidas… seguro que sonríes re-cordando y seguro que la sonrisa se te congela cuando caes en tu propia mortalidad.

La muerte en la literaturaALGUNAS APARICIONES Y REFERENCIAS A LA MUERTE EN LOS LIBROS.

Sonia López AM - Aparte Magazine

4-5Domingo 2 de noviembre

de 2014

Día de MuertosA TRAVÉS DE UN CUENTO, EL AUTOR NOS ADENTRA EN LA FAMILIARIDAD Y COSTUMBRES DEL DÍA DE MUERTOS.

Víctor Montoya Escritor y pedagogo

NARRATIVA

Siempre que llegaba el Día de Muer-tos, y todas las familias del pueblo esperaban el alma de sus difuntos, mi abuela se afanaba en sacarle brillo a la mesa de la sala, donde

armaba sagradamente un altar, también co-nocido como tumba, en memoria de mi abue-lo, quien había fallecido años antes de que yo llegara al mundo.

En la tumba, ubicada en la parte más visi-ble de la sala, lucían manteles de color negro, lila y blanco, que simbolizaban la pasión y el sufrimiento de Cristo, según decía mi abuela, como toda mujer católica, apostólica y roma-na. Eso sí, lo que no había en la tumba era la cruz de pan, porque mi abuelo no era creyen-te sino un ateo de armas llevar.

En medio de los manteles, como en un sitio de preferencia, destacaba el retrato en blanco y negro de mi abuelo, que tenía la mirada per-dida en el horizonte y una sonrisa dibujada en los labios, lo que hacía suponer que fue un hombre inteligente y de vida alegre, aunque para mi abuela fue un hombre como todos los demás; es decir, un marido común y corriente.

Alrededor del retrato, adornado con guirnaldas y flores, mi abuela colocó las t’ant’awawas, los bizcochuelos, las masitas con figuras de cholitas, panales, el apeteci-do misk’iplato y, junto a todo ello, un plato de cordero asado, con papas blancas, habas y su buena porción de llajwa, con killkiña y ulupica. No podían faltar los vasos de chicha, vino y singani, porque a decir de las malas lenguas, a mi abuelo, además de gustarle las mujeres de bonita cara y bonito cuerpo, le encanta-ban las buenas comidas y bebidas, sobre todo las bebidas, no moderadamente sino en exce-so, por eso sus amigos lo apodaron Juan Cha-rrasqueado.

Todo lo que había en la tumba tenía su fun-ción y significado específicos; por ejemplo, las cadenas de papel seda representaban el dolor de la muerte, las dos escaleras de pan

ubicadas a los costados del retrato eran para que el alma pudiera subir y bajar del cielo, los caballitos para que pudiera transportarse de un lado a otro, la llamita para ayudarle a car-gar los alientos hacia el reino de los muertos y las cañas de azúcar eran una suerte de bas-tones para su larga caminata entre el mundo de los vivos y los muertos.

Mi abuela, durante toda la mañana de ese día, se la pasó arreglando la tumba, hasta que abrió la puerta de par en par para dejar en-trar el alma de mi abuelo, quien llegaría justo al mediodía de Todo Santos, como si hubiese sido la persona más puntual de este mundo, aunque en vida fue un fallute a carta cabal. Lo más increíble era que mi abuela, que esta-ba parada delante de la tumba se tambaleaba de un lado a otro, con un donaire de mujer coqueta y el rostro encendido por la felicidad.

Cuando le pregunté: “¿Qué te pasa, abue-la?” Ella me contestó con una sonrisa de ceja a oreja, mientras las lágrimas le corrían sin control por las mejillas: “Sentí que el espíri-tu de tu abuelo me abrazó por la espalda y me dio un beso en la nunca. Ahora sólo falta esperar que todos los alimentos que puse en el altar sean consumidos por el amor de mi vida, que me visita una vez por año, pero una sola vez y nada más…”.

Lo cierto era que yo no vi a nadie detrás de mi abuela ni escuché ruido alguno; al contra-rio, pensé que mi abuela, debido a su avan-zada edad, estaba con chocheras, ya que veía almas allí donde no había y sentía besos de labios que no existían.

Pasado el mediodía, asomaron por la puer-ta las caras de tres chicos que, recién peina-dos y ataviados con sus mejores ropas, pidie-ron permiso para entrar a rezar por el alma del difunto.

Mi abuela les saludó, se levantó de la silla y, con un desprendimiento de cordialidad, les dijo: “¡Pasen niños, en seguida les prepa-ro las masitas y frutas!…”. Inmediatamente los chicos, que llevaban una bolsa de nylon en la mano, entraron en la sala y se pusieron de rodillas frente al retrato de mi abuelo, el mismo que parecía estarles observando por el rabillo del ojo.

Uno de ellos, que hacía de guía por ser el mayor de todos, dirigió los rezos. Empezaron con la oración del Padre Nuestro, luego con-tinuaron con el Ave María y concluyeron con un Credo.

Mi abuela, a tiempo de escuchar las ora-ciones repetidas por los reciris en voz alta, se levantaba y se sentaba de rato en rato, como si de veras sintiera la presencia del espíritu de mi abuelo en todas partes.

Una vez concluidas las oraciones, mi abue-la les distribuyó las masitas y frutas, que el

guía se encargó de repartirlas de manera equitativa entre los tres. El más pequeño de ellos, con una cicatriz en la cara y una voz an-gelical, miró a sus compañeros y, a tiempo de cruzar la puerta que daba a la calle, les dijo: “Aquí tienen de todo, así que volveremos ma-ñana para seguir cosechando, antes de que la abuelita esté lista para el volteo de la mesa”.

Durante el resto de la tarde, los reciris adul-tos, incluidos algunos indigentes thantosos, desfilaron delante de la tumba, con la espe-ranza de que los deudos les pagaran por las oraciones con generosas dosis de chicha, vino o alguna otra bebida espirituosa.

No faltaron quienes, haciéndose pasar por amigos de la familia, rezaron a lengua pelada por el alma bendita de mi abuelo, de-seándole paz y vida eterna esté donde esté, así sea en el cielo o en el mismísimo infier-no, donde probablemente estaba él por ateo, bebedor y mujeriego.

Por la noche me retiré a dormir en el se-gundo piso, pero no pude conciliar el sueño, debido a que escuchaba las voces del grupo de visitantes, compuesto por conocidos y fa-miliares, quienes, después de comer el ají de fideos que cocinó mi abuela, se pusieron a ju-gar con cartas y dados, mientras libaban chu-flay, canelitas y ponches de leche.

No pegué las pestañas hasta muy entrada la noche, no sólo debido a los ruidos que se arrastraban desde la sala, sino también por-que presentí que el alma de mi abuelo esta-ba cerca, muy cerca, ansioso por conocerme e interactuar conmigo. Y aunque no veía su espíritu por ningún lado, escuchaba su respi-ración fantasmal y sus pesados pasos, subien-do y bajando por la escalera, una y otra vez.

No me entró el pánico, ni siquiera cuan-do escuché un crujido en el picaporte de la puerta, que se abrió y cerró inmediatamente. Entonces supe que no estaba solo, sino acom-pañado por el espíritu de mi abuelo; más to-davía, en el cuarto, iluminado por el reflejo de la luna que penetraba por la ventana, los objetos empezaron a moverse de su lugar sin que nadie los tocara, mis cuadernos parecían flotar en el aire como mariposas y hasta el cuadro del santo Papa de Roma, que pendía

1. El Día de Muertos, los cementerios cobran vida, con la vsita de almas y familiares, dejando a un lado por un día la soledad y quietud de estos campos santos.2. Una característica mesa de Todos Santos.

de la pared de enfrente, se hizo añicos contra el piso, sin caer el clavo ni la argolla.

Yo levanté la cabeza, pero no logré ver a nadie entre las penumbras del cuarto. Así que, poco después, agotado por todos los aje-treos del Día de Muertos, me cubrí la cabeza con las frazadas y me quedé dormido como por un soplido divino.

Al amanecer del segundo día, como si las almas fueran a servirse un suculento desayu-no, mi abuela les invitó a los visitantes un hu-meante k’allapari y, seguidamente, les pidió re-zar ante la tumba de su difunto marido, quien, como prueba de que estuvo presente en la casa, se vació todos los vasos que habían en el altar.

Las señoras se santiguaron y empezaron a orar secundadas por sus esposos, que tenían las caras de trasnochados y las voces gango-sas de tanto haber libado bebidas alcohólicas a nombre de mi abuelo. Y, como si fuera poco, pronunciaron varias veces su nombre y ape-llido, como si lo hubiesen conocido en vida, así nunca le hayan visto la cara.

Mi abuela, a modo de compensar las ora-ciones y los cánticos entonados en coro, llenó las bolsas de los visitantes con t’ant’awawas, p’asankhallas, frutas y con los restos de comida que quedaron al rescoldo del fogón de leña.

“Ya es hora de desmantelar el altar para trasladarlo al cementerio”, dijo mi abuela, pi-diéndoles a los visitantes que la ayudaran a asear la habitación volteando todos los mue-bles, convencida de que esta tradición tenía el significado de que no quede ninguna pena a los deudos y mucho menos a ella, quien siem-pre lo tuvo en gran cariño y nunca le fue in-fiel desde el día en que se entregó enterita.

Cuando todos se marcharon rumbo al ce-menterio, me quedé solo a cuidar la casa por órdenes de mi abuela, quien estaba dispues-ta a volver a armar un altar en el nicho de mi abuelo, con todos los elementos necesa-rios, empezando por las flores y terminando con el t’ocoro. Además, para rematar el rito del Día de Muertos, que se celebró durante dos días entre comilonas, rezos y fiestas, los asistentes al cementerio despedirían a las al-mas al son de pinquillos, tarqas y bombos, para que se vayan satisfechos del mundo de los vivos y retornen al subsuelo para ayudar en la germinación de las plantas y la fertili-dad de los animales.

Como por entonces no había televisión ni el internet para pasar el tiempo y no abu-rrirse, me puse a jugar con mi autito he-cho con carretas de hilo y latas de conser-va. Ahí nomás, mientras jugaba en la sala, arrastrándome debajo de la mesa donde se armó la tumba, escuché unos pasos a mis es-paldas. Me levanté de un salto y, como si es-tuviese inmerso en una horrible pesadilla, me enfrenté a un hombre que estaba plan-tado delante de mis ojos; era de buen porte y estaba bien trajeado, con botas de charol y sombrero de ala ancha; tenía los mostachos de puntas revueltas, la mirada penetrante y una sonrisa que dejaba entrever su dentadu-ra salpicada de oro. Parecía uno de esos “co-boysqueros” de las películas del Oeste, aun-que le faltaban sus revólveres y su canana ribeteada de balas.

“¿Quién es usted, señor?, le pregunté con la respiración atascada en la garganta. “No ten-

gas miedo”, repuso él, acariciándome la cabe-za con una de sus manos. Luego guiñó un ojo y añadió con voz suave: “Soy tu abuelo”.

Yo me quedé helado de pavor, con ganas de gritar y orinarme en los pantalones. Pero me sobrepuse al terror y alcancé a preguntar-le: “¿Y por qué te quedaste aquí, abuelo, y no te fuiste otra vez al más allá?”.

Él me miró sonriente, me levantó como a un peluche entre sus brazos, me estampó un beso en la frente y contestó: “Si me quedé has-ta ahora, era sólo para conocerte y hablar un poco contigo”.

Después se sentó en la silla y a mí me sen-tó sobre sus rodillas. De este modo, mientras mi abuela y los demás seguían en el cemen-terio, yo me quedé conversando con mi abue-lo como con un compañero de juegos. Él me contó muchas cosas de su vida y, durante el tiempo que estuvimos juntos, me dio la im-presión de que era tan real como las personas vivas, hasta que, de súbito, me bajó al piso y, tras darme otro beso en la frente, prometién-dome retornar para el próximo Día de Difun-tos, su espíritu se desvaneció en la sala como el humo del cigarrillo, pero no sin antes reve-larme un impactante secreto del reino de los muertos que, por tratarse de otra historia, se las contaré otro día.

GLOSARIOK’allapari: Comida tradicional de maíz, papas y frijoles.Killkiña: Planta aromática para sazonar la salsa picante.Llajwa: Salsa picante hecho con tomate, ulupica, killkiña y un poco de sal que se muele en batán.Misk’iplato: Plato de mazamorra dulce de durazno deshidratado.P’asankhallas: Rosetas de maíz con sabor dulce.Reciri: Persona que reza ante un altar o tumba durante la celebración de Todo Santos.T’ant’awawa: Pancitos horneados en forma de niños.Tarqa: Instrumento musical de viento, autóctono de los Andes.T’ocoro: Tallo de la cebolla.Thantoso: Persona pobre, ataviada con ropas viejas o muy usadas.Tumba: Altar que se prepara en las casas en honor a los difuntos durante la celebra-ción de Todo Santos.Ulupica: Ají de los valles andinos y zonas tropicales.

1

2

mat

ecab

phot

o.w

ordp

ress

.com

Mar

celo

Mon

teci

no

4-5Domingo 2 de noviembre

de 2014

Día de MuertosA TRAVÉS DE UN CUENTO, EL AUTOR NOS ADENTRA EN LA FAMILIARIDAD Y COSTUMBRES DEL DÍA DE MUERTOS.

Víctor Montoya Escritor y pedagogo

NARRATIVA

Siempre que llegaba el Día de Muer-tos, y todas las familias del pueblo esperaban el alma de sus difuntos, mi abuela se afanaba en sacarle brillo a la mesa de la sala, donde

armaba sagradamente un altar, también co-nocido como tumba, en memoria de mi abue-lo, quien había fallecido años antes de que yo llegara al mundo.

En la tumba, ubicada en la parte más visi-ble de la sala, lucían manteles de color negro, lila y blanco, que simbolizaban la pasión y el sufrimiento de Cristo, según decía mi abuela, como toda mujer católica, apostólica y roma-na. Eso sí, lo que no había en la tumba era la cruz de pan, porque mi abuelo no era creyen-te sino un ateo de armas llevar.

En medio de los manteles, como en un sitio de preferencia, destacaba el retrato en blanco y negro de mi abuelo, que tenía la mirada per-dida en el horizonte y una sonrisa dibujada en los labios, lo que hacía suponer que fue un hombre inteligente y de vida alegre, aunque para mi abuela fue un hombre como todos los demás; es decir, un marido común y corriente.

Alrededor del retrato, adornado con guirnaldas y flores, mi abuela colocó las t’ant’awawas, los bizcochuelos, las masitas con figuras de cholitas, panales, el apeteci-do misk’iplato y, junto a todo ello, un plato de cordero asado, con papas blancas, habas y su buena porción de llajwa, con killkiña y ulupica. No podían faltar los vasos de chicha, vino y singani, porque a decir de las malas lenguas, a mi abuelo, además de gustarle las mujeres de bonita cara y bonito cuerpo, le encanta-ban las buenas comidas y bebidas, sobre todo las bebidas, no moderadamente sino en exce-so, por eso sus amigos lo apodaron Juan Cha-rrasqueado.

Todo lo que había en la tumba tenía su fun-ción y significado específicos; por ejemplo, las cadenas de papel seda representaban el dolor de la muerte, las dos escaleras de pan

ubicadas a los costados del retrato eran para que el alma pudiera subir y bajar del cielo, los caballitos para que pudiera transportarse de un lado a otro, la llamita para ayudarle a car-gar los alientos hacia el reino de los muertos y las cañas de azúcar eran una suerte de bas-tones para su larga caminata entre el mundo de los vivos y los muertos.

Mi abuela, durante toda la mañana de ese día, se la pasó arreglando la tumba, hasta que abrió la puerta de par en par para dejar en-trar el alma de mi abuelo, quien llegaría justo al mediodía de Todo Santos, como si hubiese sido la persona más puntual de este mundo, aunque en vida fue un fallute a carta cabal. Lo más increíble era que mi abuela, que esta-ba parada delante de la tumba se tambaleaba de un lado a otro, con un donaire de mujer coqueta y el rostro encendido por la felicidad.

Cuando le pregunté: “¿Qué te pasa, abue-la?” Ella me contestó con una sonrisa de ceja a oreja, mientras las lágrimas le corrían sin control por las mejillas: “Sentí que el espíri-tu de tu abuelo me abrazó por la espalda y me dio un beso en la nunca. Ahora sólo falta esperar que todos los alimentos que puse en el altar sean consumidos por el amor de mi vida, que me visita una vez por año, pero una sola vez y nada más…”.

Lo cierto era que yo no vi a nadie detrás de mi abuela ni escuché ruido alguno; al contra-rio, pensé que mi abuela, debido a su avan-zada edad, estaba con chocheras, ya que veía almas allí donde no había y sentía besos de labios que no existían.

Pasado el mediodía, asomaron por la puer-ta las caras de tres chicos que, recién peina-dos y ataviados con sus mejores ropas, pidie-ron permiso para entrar a rezar por el alma del difunto.

Mi abuela les saludó, se levantó de la silla y, con un desprendimiento de cordialidad, les dijo: “¡Pasen niños, en seguida les prepa-ro las masitas y frutas!…”. Inmediatamente los chicos, que llevaban una bolsa de nylon en la mano, entraron en la sala y se pusieron de rodillas frente al retrato de mi abuelo, el mismo que parecía estarles observando por el rabillo del ojo.

Uno de ellos, que hacía de guía por ser el mayor de todos, dirigió los rezos. Empezaron con la oración del Padre Nuestro, luego con-tinuaron con el Ave María y concluyeron con un Credo.

Mi abuela, a tiempo de escuchar las ora-ciones repetidas por los reciris en voz alta, se levantaba y se sentaba de rato en rato, como si de veras sintiera la presencia del espíritu de mi abuelo en todas partes.

Una vez concluidas las oraciones, mi abue-la les distribuyó las masitas y frutas, que el

guía se encargó de repartirlas de manera equitativa entre los tres. El más pequeño de ellos, con una cicatriz en la cara y una voz an-gelical, miró a sus compañeros y, a tiempo de cruzar la puerta que daba a la calle, les dijo: “Aquí tienen de todo, así que volveremos ma-ñana para seguir cosechando, antes de que la abuelita esté lista para el volteo de la mesa”.

Durante el resto de la tarde, los reciris adul-tos, incluidos algunos indigentes thantosos, desfilaron delante de la tumba, con la espe-ranza de que los deudos les pagaran por las oraciones con generosas dosis de chicha, vino o alguna otra bebida espirituosa.

No faltaron quienes, haciéndose pasar por amigos de la familia, rezaron a lengua pelada por el alma bendita de mi abuelo, de-seándole paz y vida eterna esté donde esté, así sea en el cielo o en el mismísimo infier-no, donde probablemente estaba él por ateo, bebedor y mujeriego.

Por la noche me retiré a dormir en el se-gundo piso, pero no pude conciliar el sueño, debido a que escuchaba las voces del grupo de visitantes, compuesto por conocidos y fa-miliares, quienes, después de comer el ají de fideos que cocinó mi abuela, se pusieron a ju-gar con cartas y dados, mientras libaban chu-flay, canelitas y ponches de leche.

No pegué las pestañas hasta muy entrada la noche, no sólo debido a los ruidos que se arrastraban desde la sala, sino también por-que presentí que el alma de mi abuelo esta-ba cerca, muy cerca, ansioso por conocerme e interactuar conmigo. Y aunque no veía su espíritu por ningún lado, escuchaba su respi-ración fantasmal y sus pesados pasos, subien-do y bajando por la escalera, una y otra vez.

No me entró el pánico, ni siquiera cuan-do escuché un crujido en el picaporte de la puerta, que se abrió y cerró inmediatamente. Entonces supe que no estaba solo, sino acom-pañado por el espíritu de mi abuelo; más to-davía, en el cuarto, iluminado por el reflejo de la luna que penetraba por la ventana, los objetos empezaron a moverse de su lugar sin que nadie los tocara, mis cuadernos parecían flotar en el aire como mariposas y hasta el cuadro del santo Papa de Roma, que pendía

1. El Día de Muertos, los cementerios cobran vida, con la vsita de almas y familiares, dejando a un lado por un día la soledad y quietud de estos campos santos.2. Una característica mesa de Todos Santos.

de la pared de enfrente, se hizo añicos contra el piso, sin caer el clavo ni la argolla.

Yo levanté la cabeza, pero no logré ver a nadie entre las penumbras del cuarto. Así que, poco después, agotado por todos los aje-treos del Día de Muertos, me cubrí la cabeza con las frazadas y me quedé dormido como por un soplido divino.

Al amanecer del segundo día, como si las almas fueran a servirse un suculento desayu-no, mi abuela les invitó a los visitantes un hu-meante k’allapari y, seguidamente, les pidió re-zar ante la tumba de su difunto marido, quien, como prueba de que estuvo presente en la casa, se vació todos los vasos que habían en el altar.

Las señoras se santiguaron y empezaron a orar secundadas por sus esposos, que tenían las caras de trasnochados y las voces gango-sas de tanto haber libado bebidas alcohólicas a nombre de mi abuelo. Y, como si fuera poco, pronunciaron varias veces su nombre y ape-llido, como si lo hubiesen conocido en vida, así nunca le hayan visto la cara.

Mi abuela, a modo de compensar las ora-ciones y los cánticos entonados en coro, llenó las bolsas de los visitantes con t’ant’awawas, p’asankhallas, frutas y con los restos de comida que quedaron al rescoldo del fogón de leña.

“Ya es hora de desmantelar el altar para trasladarlo al cementerio”, dijo mi abuela, pi-diéndoles a los visitantes que la ayudaran a asear la habitación volteando todos los mue-bles, convencida de que esta tradición tenía el significado de que no quede ninguna pena a los deudos y mucho menos a ella, quien siem-pre lo tuvo en gran cariño y nunca le fue in-fiel desde el día en que se entregó enterita.

Cuando todos se marcharon rumbo al ce-menterio, me quedé solo a cuidar la casa por órdenes de mi abuela, quien estaba dispues-ta a volver a armar un altar en el nicho de mi abuelo, con todos los elementos necesa-rios, empezando por las flores y terminando con el t’ocoro. Además, para rematar el rito del Día de Muertos, que se celebró durante dos días entre comilonas, rezos y fiestas, los asistentes al cementerio despedirían a las al-mas al son de pinquillos, tarqas y bombos, para que se vayan satisfechos del mundo de los vivos y retornen al subsuelo para ayudar en la germinación de las plantas y la fertili-dad de los animales.

Como por entonces no había televisión ni el internet para pasar el tiempo y no abu-rrirse, me puse a jugar con mi autito he-cho con carretas de hilo y latas de conser-va. Ahí nomás, mientras jugaba en la sala, arrastrándome debajo de la mesa donde se armó la tumba, escuché unos pasos a mis es-paldas. Me levanté de un salto y, como si es-tuviese inmerso en una horrible pesadilla, me enfrenté a un hombre que estaba plan-tado delante de mis ojos; era de buen porte y estaba bien trajeado, con botas de charol y sombrero de ala ancha; tenía los mostachos de puntas revueltas, la mirada penetrante y una sonrisa que dejaba entrever su dentadu-ra salpicada de oro. Parecía uno de esos “co-boysqueros” de las películas del Oeste, aun-que le faltaban sus revólveres y su canana ribeteada de balas.

“¿Quién es usted, señor?, le pregunté con la respiración atascada en la garganta. “No ten-

gas miedo”, repuso él, acariciándome la cabe-za con una de sus manos. Luego guiñó un ojo y añadió con voz suave: “Soy tu abuelo”.

Yo me quedé helado de pavor, con ganas de gritar y orinarme en los pantalones. Pero me sobrepuse al terror y alcancé a preguntar-le: “¿Y por qué te quedaste aquí, abuelo, y no te fuiste otra vez al más allá?”.

Él me miró sonriente, me levantó como a un peluche entre sus brazos, me estampó un beso en la frente y contestó: “Si me quedé has-ta ahora, era sólo para conocerte y hablar un poco contigo”.

Después se sentó en la silla y a mí me sen-tó sobre sus rodillas. De este modo, mientras mi abuela y los demás seguían en el cemen-terio, yo me quedé conversando con mi abue-lo como con un compañero de juegos. Él me contó muchas cosas de su vida y, durante el tiempo que estuvimos juntos, me dio la im-presión de que era tan real como las personas vivas, hasta que, de súbito, me bajó al piso y, tras darme otro beso en la frente, prometién-dome retornar para el próximo Día de Difun-tos, su espíritu se desvaneció en la sala como el humo del cigarrillo, pero no sin antes reve-larme un impactante secreto del reino de los muertos que, por tratarse de otra historia, se las contaré otro día.

GLOSARIOK’allapari: Comida tradicional de maíz, papas y frijoles.Killkiña: Planta aromática para sazonar la salsa picante.Llajwa: Salsa picante hecho con tomate, ulupica, killkiña y un poco de sal que se muele en batán.Misk’iplato: Plato de mazamorra dulce de durazno deshidratado.P’asankhallas: Rosetas de maíz con sabor dulce.Reciri: Persona que reza ante un altar o tumba durante la celebración de Todo Santos.T’ant’awawa: Pancitos horneados en forma de niños.Tarqa: Instrumento musical de viento, autóctono de los Andes.T’ocoro: Tallo de la cebolla.Thantoso: Persona pobre, ataviada con ropas viejas o muy usadas.Tumba: Altar que se prepara en las casas en honor a los difuntos durante la celebra-ción de Todo Santos.Ulupica: Ají de los valles andinos y zonas tropicales.

1

2

mat

ecab

phot

o.w

ordp

ress

.com

Mar

celo

Mon

teci

no

6 Domingo 2 de noviembre de 2014

¿Qué mejor forma de dedicarse a la litera-tura que siendo bibliotecario? Y es que a un bibliotecario se le presupone el amor a los libros, y en muchos casos, también a la escritura. Por esta senda caminaron

algunos reconocidos escritores, al menos, por un momento de su vida, combinando la escritura con su trabajo en la biblioteca.

1. JORGE LUIS BORGESSe trata de uno de los escritores a los que más

le pega el oficio de bibliotecario (aunque sólo sea por cuentos como La biblioteca de Babel), y de he-cho, este fue su primer trabajo (aunque ya con-taba con 39 años, no había necesitado ganarse el pan hasta entonces). Estuvo empleado en la bi-blioteca municipal Miguel Cané de Buenos Aires entre 1938 y 1946, y sobre esta experiencia diría: “En la biblioteca trabajábamos poco. Éramos unos cincuenta empleados realizando tareas que fácil-mente hubieran podido llevar a cabo quince per-sonas”. De hecho, el primer día de trabajo clasifi-có 400 volúmenes y sus compañeros tuvieron que explicarle que ese era un comportamiento poco solidario. Lo adecuado era no sobrepasar el cen-tenar al día para que hubiera trabajo para todos.

Tras la llegada de Perón al poder (Borges era un declarado antiperonista) tuvo que dejar la bi-blioteca. Trabajaría entonces como conferencian-te y profesor para pagarse el sustento. Al final de su vida y ya ciego, sería, durante 18 años, direc-tor de la Biblioteca Nacional de Argentina.

2. GEORGE PERECEl autor francés fue bibliotecario durante 16

años, aunque en una biblioteca científica: la del departamento de Neurofisiología del Centro Na-cional para la Investigación Científica. Lo dejó en 1978 cuando, tras ganar el premio Medicis con La vida instrucciones de uso, le llegó el éxito y pudo dedicarse en exclusiva a la literatura.

3. LEWIS CARROLLTambién Lewis Carroll trabajó como biblio-

tecario, aunque no por mucho tiempo. Tras li-cenciarse en matemáticas por la Universidad de Oxford permaneció en la ciudad trabajando en la Biblioteca del Chris Church College (donde se fil-mó Harry Potter) durante un año, hasta que con-siguió un puesto como profesor de matemáticas, trabajo que desempeñaría durante 26 años.

4. STEPHEN KINGUna de las clásicas becas para costearte la uni-

versidad mientras estudias es para trabajar en la biblioteca. Y eso es lo que hizo Stephen King, al menos durante un año, en la Universidad de Mai-ne. Le salió muy bien la jugada, allí conoció a otra becaria, se enamoraron y hoy es su esposa. Aun-que ahora claramente puede vivir de la literatu-ra (es uno de los escritores más ricos del mundo), tras acabar la carrera trabajó también como pro-fesor de inglés, lavandero, empleado de una gaso-linera y columnista.

5. JOHANN WOLFGANG VON GOETHEGoethe era ya famosísimo en Alemania por

haber publicado Las desventuras del joven Wer-ther, cuando Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach, heredero del ducado de Sajonia-Wei-mar, lo invitó a trabajar en la Corte de Weimar. Y Goethe aceptó para huir de un compromiso amo-roso y del ejercicio de la abogacía, que era lo que había estudiado.

Fue consejero y ministro, y entre las múlti-ples ocupaciones que tenía (pues estuvo 10 años sin escribir), estaba la supervisión de la Bibliote-ca ducal, que bajo su dirección pasó a ser una de las más importantes de toda Alemania. Es cierto que era una responsabilidad menor, pero no lo era menos que Goethe disfrutaba con esta labor secundaria.

6. GEORGES BATAILLEAunque de joven Georges Bataille quería ser

sacerdote, y de hecho, acudió a un seminario durante un año, finalmente se decantó por otra carrera profesional y trabajó como bibliotecario toda su vida, desde que en 1922 entró como be-cario en la Biblioteca Nacional. Llevó casi una doble vida: bibliotecario respetable, de aspecto intachable, durante el día, visitador de burdeles, creador de sectas y frecuentador de los círculos vanguardistas fuera del horario laboral.

7. HERMANOS GRIMMTanto Jacob, el mayor, como Wilheim, el me-

nor, llevaron una vida muy parecida, y vivieron juntos durante la mayor parte de su vida, incluso tras casarse Wilheim. Se licenciaron en derecho,

pero sólo porque eso era lo que quería su padre. Acabaron trabajando como bibliotecarios en Kas-sel durante 12 años. Aprovechaban su tiempo li-bro para recopilar cuentos tradicionales alemanes.

8. CHARLES PERRAULTUno diría que hay algún tipo de relación entre

ser bibliotecario y dedicarse a los cuentos infan-tiles, porque lo cierto es que Perrault también es-tuvo empleado en una biblioteca. En su caso, tras estudiar también derecho trabajó como funcio-nario en diversas instituciones, siempre sin tra-bajar demasiado, gracias a que con sus odas y dis-cursos sabía halagar a quien había que halagar en cada momento. Finalmente se convirtió en Bi-bliotecario de la Academia Francesa, aunque solo ocupó el puesto durante unos años.

9. RUBEN DARÍOCon 20 años de edad, Ruben Darío trabajó du-

rante varios meses en la Biblioteca Nacional de Nicaragua, en Managua, hasta que pasó a traba-jar en la secretaría presidencial. Pero él a lo que se dedica realmente (y a lo que se quiere dedicar) es a escribir, y es condenado por vagancia a tra-bajar ocho días en una obra pública (aunque no llegaría a cumplir la pena).

10. MARCEL PROUSTTras licenciarse en letras, los padres de Proust

lo animaron a que buscase trabajo en algo rela-cionado con sus inclinaciones literarias, y me-diante amigos, le consiguieron incluso dicho empleo, en la Biblioteca Mazarina. Aunque fue su única actividad laboral (en toda su vida) no se puede considerar propiamente un trabajo, por-que como era un ayudante honorario y sin suel-do se le permitía pasar parte de la jornada labo-ral trabajando en su propia obra. Su horario era de cinco horas pero aún así, faltaba con frecuen-cia. Después, decidió ausentarse con una u otra excusa, hasta que hubo una inspección general y los agentes descubrieron que uno de los beca-rios no había aparecido en tres años. Se tomaron cartas en el asunto y recibió una carta de despi-do. Después se encerró en casa y se dedicó úni-camente a escribir En busca del tiempo perdido.

Escritores, y además, bibliotecariosALGUNOS ESCRITORES NO SÓLO VISITABAN BIBLIOTECAS POR AFI-CIÓN, LO HACÍAN POR TRABAJO.

Cristina Domínguez Periodista libropatas.com

fterr

azas

wor

dpre

ss c

om

7Domingo 2 de noviembre

de 2014

Dorotea Muhr, viuda del escri-tor uruguayo Juan Carlos Onetti (1909-1994), acerca al lector a un Onetti más intimo, con el que ella compartió casi una vida.

¿Cómo recuerda a Juan al cumplirse veinte años de su muerte?

Es una cosa continua. Ha-blamos de Onetti como si fuera alguien entre noso-tros. No hay una sensa-ción de que son

veinte años. Por suerte, es una cosa muy suave y muy hermosa porque está presente siempre.

Si tuviera que presentárselo a alguien, ¿cómo lo definiría?Como alguien muy contradictorio. Por un

lado era un depresivo, podía ser agresivo cuan-do no quería ver a alguien. Y por otro lado tenía una dulzura y una ternura impresionantes. Es-taba al margen de la vida, lo creativo era más fuerte que la realidad. Un día me dijo: “Mis per-sonajes son más fuertes, están acá conmigo, vos sos un fantasma”.

¿Cómo era en persona? Porque se mostraba un poco intratable.Usaba eso para echar a la gente porque

siempre decía que no hay nada mejor que un buen libro y cuando le impedían leer se ponía un poco…

¿Y a qué autores leía todas esas horas que pasaba aislado?Faulkner, más que nada. Los grandes auto-

res a los que él quería: Proust, Céline, Hemin-gway, Fitzgerald… Hay tantos, querida… Todos los franceses, Sartre, Camus… Los que quieras.

Sintió que había cumplido un sueño cuando publicó en Gallimard, la editorial de Proust.Fue un honor enorme, su sueño hecho

realidad.

¿Se sintió reconocido?A él no le importaba ser o no reconocido.

Pero fue uno de los grandes olvidados por el Nobel. ¿Sentía pena o resentimiento?

No. Le hubiera dado una enorme alegría, pero en ningún momento pensó que se lo iban a dar. Uruguay era un país muy chico, no era importante, y hay mucha política. El que dirigía el Nobel en esa época leyó parte de su obra y lo descartó porque dijo que era muy depresivo.

¿Era muy distinto el Onetti escritor del periodista?

No, no. Creo que, para él, ser periodis-ta era escribir, pero de otra forma. Qui-zás ser periodista le ayudó a ser escritor.

Trabajó en Acción y levantó Marcha des-de el principio. Lo montaba todo, lo hacía

todo solo, decía que le sangraban los pies… No lo creo.

Decía que escribir era una cosa sensual, ¿por qué?Porque le gustaba dibujar letra por letra, es-

cribía todo a mano. Bueno, el periodismo, a má-quina. Pero escribía cada letra. Por eso no corre-gía, porque le daba tanto tiempo para pensar y escribía tan lento que ya sabía lo que quería escribir. Había una sensualidad en la escritura.

¿Cómo le cambió su paso por la cárcel tras su detención en la dictadura y su posterior estancia en un psiquiátrico?Cambiar no. Creo que cuando salió de eso

estaba como resignado y diciendo adiós al Uru-guay un poco. Pero lo pasó muy mal. Tuvimos suerte al no estar en el piso cuando vinieron a buscarle a las cuatro de la mañana, porque lo habrían encapuchado, golpeado; lo podrían ha-ber matado del susto.

¿Cómo influyó el exilio en su vida y su obra?Los primeros dos años casi no podía escri-

bir. Él era un hombre de hogar, era signo de cáncer, era muy hogareño. Volver a construir esta casa (se refiere a la que tenían en la ave-nida de América, en Madrid), casi igual que la que tenía en Uruguay, le sirvió para decir: “Bueno, estoy acá, no importa que este país no sea el mío”. Eso lo ayudó.

Solía decir: “¿Quién va a leer a Onetti en 10 años? ¿A quién le va a importar?”. ¿Qué pensaría ahora?No pensaba que su recuerdo durara diez

años, y son veinte ahora… Estaría contento, porque, al fin y al cabo, como decía Faulk-ner, los libros son como una historia que se mueve, cada persona que lee un libro lo vuelve a revivir.

¿Buscaba trascender, que su obra le sobreviviera?No, no, de ninguna manera. No, no le impor-

taba. Lo que le importaba era el gozo que tenía escribiendo. Si iba bien y tenía buenas críticas, mejor, miel sobre hojuela, como decía.

¿Por qué se recluyó en los últimos años, sin salir de casa y casi sin moverse de la cama?Bueno, un poco porque tuvo un problema

con una pierna; casi se muere, porque tuvo gan-grena. Además, para él la cama era el lugar ideal para todo: para dormir, para hacer el amor, para leer… Decía: “¿Qué más querés?”.

Pero no para escribir.También para escribir. Escribía en la cama,

sobre el codo, lo tenía totalmente hinchado de la fuerza que le ponía, pero con tal de no levantarse...

“Fue creada para mí”, llegó a decir refiriéndose a usted.¿Dijo? Bueno, a lo mejor yo soy un perso-

naje de ficción y entré en la vida de él así… Y es verdad, porque la violinista de La vida breve soy yo.

¿Cómo se conocieron?Nos vimos una vez, no más, y después ya no

nos vimos más. Y después nos vimos otra vez.

Y comenzaron una larga relación, que duró desde 1955 hasta 1994. Son muchos años.Sí, sí.

¿Llegó a conocerlo realmente?No, no. Juan tenía una vida interior, una

profundidad, una complejidad enorme, enor-me. Al final sentía que se iba… Por suerte tuvo una muerte muy tranquila, porque esta-ba casi leyendo cuando murió.

¿Qué pensaba de sus libros?No pensaba nada. Terminaba un libro y se

olvidaba.

Ese pesimismo que aparentemente gobernaba a Onetti no se trasladó a su obra.Mucha gente dice que sí. Yo pienso que mues-

tra la vida con lo difícil que es, pero da la sensa-ción de que, a pesar de todo eso, se puede gozar. Y así fue.

“A Onetti no le dieron el Nobel por depresivo”LA VIUDA DE ONETTI HABLA SO-BRE EL DESAPARECIDO ESCRITOR.

Inés Martín Rodrigo ABC - España

8 Domingo 2 de noviembre de 2014

Nacido en Lampa, Puno, en 1920, el joven Humareda mostró des-de muy temprano su pasión por el color: en una ocasión, según contaba refiriéndose a su infan-

cia, no metió un gol encontrándose solito frente al arco; la majestuosidad del atardecer lo había hipnotizado, desconcentrándolo por completo en su labor deportiva.

En sus años de estudiante se situó en el co-razón de un conflicto de escuelas: una, la de José Sabogal, pretendía lograr una “nueva es-tética peruana”, optando por el motivo indíge-na y alejándose voluntariamente de las tradi-ciones y vanguardias europeas. Al contrario, los llamados independientes, liderados por Ri-cardo Grau, preconizaban un diálogo abierto con el viejo continente y sus escuelas.

Este dato biográfico sólo nos importa por-que revela el carácter sintético de la sensibi-lidad de Humareda que no se contentó con reproducir la tendencia indigenista de la pin-tura sino que, consecuente con su espíritu aymara, escogió la vía cosmopolita. Con esa admirable audacia criolla, el pintor optó por devorar a los maestros europeos, por comer-se a los renacentistas, románticos, impresio-nistas y simbolistas que tuvo la oportunidad de estudiar; para devolverlos, transfigurados por una Weltanschauung bien peruana, cho-la, mestiza y, fundamentalmente, chi´xi.

Así, implicado en una peligrosa pesquisa estética, el temerario Humareda se enfrentó a uno de los grandes desafíos formales del siglo XX en el arte figurativo (como lo ha-rían, en otras latitudes, un Picasso, un Sou-tine o un Bacon): ¿cómo conjugar la fuerza y la intensidad del claroscuro de Rembrandt o Goya, con el explosivo colorido de Van Gogh o Ensor? Es justamente esta propiedad sinté-tica del espíritu andino; rural y urbano, ca-tólico y pagano, despreciador y admirador de lo europeo, comunitario y neoliberal, pri-mitivo y sofisticado, que facilita al puneño a conjugar con desenvoltura a los maestros premodernos como Tiziano, El Greco, Veláz-quez, Rembrandt, Daumier y Goya, con las vanguardias postimpresionistas y la “nueva estética peruana”.

La obra del puneño, en relación con la pin-tura europea, resulta muy afín a la produc-ción de Die Brücke. Humareda, a primera vis-ta, podría ser catalogado como un perfecto

expresionista de entreguerras. La pincelada vertiginosa, la intensidad cromática, la defor-mación expresiva de la figura coincide con la búsqueda de estos bravos alemanes. Pero Hu-mareda, ya lo dijimos, se sitúa en un contexto al margen de las escuelas europeas. Más allá de la etiqueta que se le adjudique, el maes-tro peruano se enfoca en el color, como alfa y omega del lenguaje pictórico, como materia prima de la belleza ideal.

Humareda de colores, humareda de fantasmasLA ESTIMULANTE OBRA DE VÍCTOR HUMAREDA VA MÁS ALLÁ DE LA LEYENDA ROMÁNTICA Y BOHEMIA.

Diego LoayzaEl lar de los conformes disconformes

Humareda es el pintor-héroe por excelen-cia; uno de esos individuos que se aproximan al arquetipo del artista crístico, alguien que va más allá del bien y el mal, y se posiciona voluntariamente al margen de los valores de su sociedad: para ver con claridad, para en-contrar lo bello en estado puro. Los motivos no importan, todo es susceptible de transfi-guración y purificación por el color: las calles de Lima, las corridas de toros, la anatomía humana o un par de viejos zapatos, devienen en una conmovedora avalancha de sensacio-nes cuando se encarnan en el lienzo de este espíritu salvaje e iluminado. En lugar de su-bordinar el color a la figura, en Humareda es el color el que incorpora la figura y la so-mete a su lenguaje. Como en ese juego infan-til que consiste en encontrar formas en las nubes hasta que se desvanezcan en agónicas contorsiones, los cuerpos de Humareda ema-nan, efímeros e inestables, de una apoteósi-ca marisma de color que parece anteponerse ontológica y estéticamente a las formas que de ella surgen.

Aunque afirmaba sostener misteriosas con-versaciones con Sócrates, este superlativo pin-tor defendía una concepción platónica de la belleza. Todo es pasajero y sujeto a la muta-ción, excepto la belleza pura, que, a pesar de yacer en una realidad ideal, tiene el soporte sensual del color para acercarnos a su esencia; sobre todo cuando el que sostiene el pincel es un maestro y se llama Víctor Humareda.

1. Frailes.2. Personajes con caretas.3. Bailarina.

1 2

3

Foto

s: m

icas

aesm

imun

do.b

logs

pot.c

om