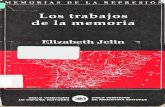

Jelin Mercosur

-

Upload

gurisambya -

Category

Documents

-

view

215 -

download

0

description

Transcript of Jelin Mercosur

-

Los movimientos sociales y los actoresculturales en el escenario regional.

El caso del Mercosur

c Elizabeth Jelin*

E l proceso de globalizacin en curso involucra un cambio substancial enla organizacin econmica, social y poltica del mundo contemporneo.La internacionalizacin del capital, la apertura y desregulacin de laseconomas nacionales, el fin de la Guerra Fra, la expansin y revolucin tecno-lgica en los campos de la informacin y la comunicacin, estn provocandotransformaciones sociales y culturales de enorme significacin.

En un sentido, no se trata de fenmenos totalmente nuevos sino de cambiosen la escala y en la temporalidad de los mismos. La historia de la colonizacin yde la dominacin europea, as como la historia econmica de los imperios, hansido fenmenos mundiales, que ocurrieron en pocas en que no existan satlitesque permitieran la comunicacin instantnea o el funcionamiento coordinado delos mercados de capitales, tal como ocurre en la realidad contempornea.

La historia de los movimientos sociales modernos muestra tambin la presen-cia de una dimensin internacional desde sus inicios. El movimiento obrero quese desarroll desde los albores de la revolucin industrial, por ejemplo, ya tenaun carcter internacional. Esto estaba presente en el proletarios del mundo,unos, que proclam hace ciento cincuenta aos una visin global del desarrollode la clase obrera. En este siglo, otros movimientos tambin manifestaron este ca-

257

* Licenciada en Sociologa de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ph.D. en Sociologa, University of Texas atAustin. Investigadora Principal del CONICETy coordinadora del Programa de Investigaciones Socioculturales enel Mercosur,IDES. Profesora titular de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

-

rcter mundial y global en sus objetivos, estrategias y actores: el movimiento su-fragista de los aos veinte y el feminismo ms reciente, el ambientalismo, el in-digenismo y los movimientos por los derechos humanos contemporneos. De he-cho, todos estos movimientos se desarrollaron simultneamente en una escala lo-cal y en un contexto global.

Los sentidos de lo local, lo nacional y lo global, sin embargo, no son cons-tantes a lo largo de la historia. Hay sentidos nuevos, por la magnitud y alcance delos fenmenos contemporneos de la globalizacin. Dos tendencias contradicto-rias coexisten en este fin de siglo: una, hacia la globalizacin y la transnacionali-zacin, hacia los fenmenos de escala planetaria, en las comunicaciones, en losintereses econmicos, en los peligros ambientales, en el armamentismo, en losacuerdos e instituciones internacionales. La otra, la revitalizacin de la localidady de la reafirmacin de races ancestrales, manifiesta de manera ms cabal y vio-lenta en las rivalidades tnico-culturales, en la auto-referencia cultural y simbli-ca de muchos pueblos que no puede ser tecnolgica o material, a riesgo de caeren el aislamiento.

Es en el contexto de estos fenmenos que deben ser entendidos los proyec-tos y procesos de integracin regional que se estn desarrollando en distintaspartes del mundo. La Unin Europea es sin duda el lder mundial de estos proce-sos, tanto por el grado de integracin alcanzado, como por su papel de modelo in-ternacional. En otras regiones hubo iniciativas en el pasado (con registros de fra-caso, como el caso del Pacto Andino, el Mercado Comn Centroamericano, laALALC y la ALADI en Amrica Latina) y hay varias en la actualidad (NAFTAen Amrica del Norte, APEC en Asia, Mercosur en el Sur de Amrica Latina). Esmuy probable que en la prxima dcada se concreten otros proyectos de esta na-turaleza en otras partes del mundo (Europa Central y del Este, partes de Asia, elCono Sur de frica). Estas iniciativas son visualizadas en general como mecanis-mos para responder a los desafos planteados por la creciente globalizacin ytransnacionalizacin (en tecnologa, comunicaciones, intereses econmicos, etc.)y por las dificultades que enfrentan las economas nacionales cerradas.

Estos proyectos de integracin regional son centralmente procesos econmi-cos. Estn basados en la voluntad de las elites y en la decisin poltica de gobier-nos y agentes econmicos poderosos. La gran mayora de las discusiones forma-les se centra en acuerdos sectoriales: el comercio, la integracin productiva, lasfinanzas. Sin embargo, imbricado en los temas explcitos de negociacin hay otronivel de significados, que hace referencia a dimensiones culturales y subjetivasde los proyectos de integracin, al accionar de otros agentes sociales (que puedenestar excluidos de las negociaciones formales) y a otros escenarios de la accinsocial y el dilogo, adems de las mesas formales de la negociacin. Proponemostomar como eje de anlisis las transformaciones societales y culturales que ocu-rren cuando se generan proyectos y procesos de integracin regional.

258

Los rostros del Mercosur

-

Qu es el Mercosur?

El Mercosur (Mercado Comn del Sur) es una iniciativa de integracin re-gional que incluye como socios plenos a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,en asociacin con Chile y Bolivia a travs de tratados de libre comercio. Los cua-tro pases firmaron un acuerdo en marzo de 1991, aunque Brasil y Argentina yaestaban comprometidos en un programa bilateral de cooperacin e integracindesde 1985. Los acuerdos de libre comercio de Chile y Bolivia fueron firmadosen 1995 y 19961. El acuerdo prev la creacin de un mercado comn a travs dela convergencia progresiva de los aranceles externos hacia un patrn comn y dela gradual liberacin del comercio dentro de la regin.

A partir del Tratado de Asuncin de 1991 se fueron gestando algunas instan-cias institucionales intergubernamentales con capacidad decisoria (el Consejo delMercado Comn, el Grupo Mercado Comn y sus Subgrupos de Trabajo, la Co-misin de Comercio del Mercosur). Tambin se desarrollaron instancias de inte-raccin parlamentaria (la Comisin Parlamentaria Conjunta, rgano representati-vo de los Parlamentos de los pases) y un Foro Consultivo Econmico-Social (r-gano con participacin de sectores econmicos y sociales de los pases).

El eje del proceso de integracin est en las negociaciones econmicas y comer-ciales entre los sectores de los pases el sector automotor es posiblemente donde seconcentran los mayores esfuerzos de negociacin sectorial, pero este proceso de in-tegracin ha generado tambin un enorme nmero de reuniones del ms diverso tipo.Hay reuniones polticas, entre las cuales estn los encuentros peridicos de los presi-dentes de los pases encuentros con gran cobertura de prensa en los que se reitera unay otra vez un discurso integrador, basado en la hermandad y el destino comn de lospueblos. Hay reuniones y grupos intergubernamentales para negociar y acordar temastales como las credenciales educativas, acuerdos sobre seguridad social y polticas depromocin del empleo, proyectos y programas de polticas culturales, etc.

Todas estas negociaciones, discursos y acuerdos formales de los gobiernosnacionales son actividades de cpulas, con muy poco conocimiento y casi nu-la participacin de sectores sociales ajenos a los sectores econmicos o polticosdirectamente involucrados en cada caso. Sin embargo, la enorme actividad liga-da a la negociacin formal por la integracin provoca un nuevo dinamismo en ac-tores sociales tradicionalmente ajenos o excluidos de estas negociaciones. De he-cho, toda la agenda de los contactos e intercambios culturales y sociales de la re-gin est en proceso de revisin, y las actividades en el nivel regional por par-te de los movimientos sociales se estn convirtiendo en objeto de planificacin,de observacin, de reflexin y de anlisis estratgico por parte de los propios ac-tores. Aunque, como ha sido sealado por diversos autores, hay un dficit de de-mocracia en la negociacin formal de la integracin, las sociedades y los agen-tes sociales tienen sus propias maneras de encarar el proceso, y llevan adelanteactividades y estrategias comunes, como lo han hecho a lo largo de la historia.

259

Elizabeth Jelin

-

Hay que recordar aqu que el camino hacia la integracin regional en el Mer-cosur est recin en su etapa inicial en lo que hace a acuerdos gubernamentales,pero los vnculos entre las sociedades y los estados tienen hondas races histri-cas. Las fronteras entre los pases se fueron estableciendo, no sin conflictos, du-rante el perodo colonial, durante las guerras de la independencia de la primeramitad del Siglo XIX, y en conflictos armados y negociaciones posteriores conalgunos litigios limtrofes an sin resolver. En trminos sociales y culturales, es-tas fronteras han sido siempre muy porosas, traspasadas permanentemente porcorrientes migratorias (sea por razones econmicas o por exilios polticos), porintercambios culturales de diverso tipo y por el turismo. Estos intercambios hangenerado redes de parentesco y de amistad, as como relaciones laborales trans-nacionales que son de la mayor importancia para la vida cotidiana de grandes sec-tores de la poblacin. Por otro lado, para ciertas actividades culturales de masas,especialmente para la msica pero tambin para alguna produccin meditica, lasfronteras parecen no existir. Las fronteras tambin han sido porosas para mante-ner los vnculos entre organismos militares y de seguridad, como qued clara-mente demostrado en la perversa y horrenda experiencia de coordinacin del te-rrorismo de estado durante las dictaduras de los aos setenta (Boccia Paz, 1999).

La observacin de los procesos en curso en la regin indica que la existenciadel Mercosur formal, las negociaciones y acuerdos, comienzan a funcionar comoun nuevo encuadre o marco para las actividades dilogos, intercambios, encuen-tros y conflictos entre diversos actores y agentes sociales. Actores y encuentrospreexistentes comienzan a cobrar un nuevo significado en ese marco, y hay nue-vas oportunidades para generar actividades, con sus encuentros y desencuentros.

Los niveles de la integracin

Como ya se dijo, la negociacin de la integracin es un proceso de cpu-las, donde funcionarios estatales y representantes empresariales tienen un lugarprotagnico. Coexisten en estas negociaciones dos lgicas, que tericamente pue-den parecer mutuamente inconsistentes: por un lado, una lgica racional de inte-reses, un clculo de costos-beneficios, segn el cual los acuerdos a los que se lle-ga redundan en beneficios comunes. Slo se puede llegar a acuerdos, entonces,en las reas o temas donde el clculo de costo-beneficio no se define en trminosde suma-cero, en situaciones en las que el beneficio de unos no implica la des-ventaja para otros. Tambin habr acuerdos, segn esta lgica, cuando las dife-rencias de poder son tales que a los dbiles no les queda otra posibilidad queaceptar la lgica impuesta (a veces camuflada) por los fuertes.

Por otro lado, en el plano discursivo de los actores poderosos en el procesode negociacin, hay una apelacin identitaria regional casi permanente, que re-salta y reafirma la unidad histrica, la hermandad eterna y esencial entre los

260

Los rostros del Mercosur

-

pueblos, la integracin y el destino comn de los pases miembros afirmandosimultneamente que la integracin no requiere la prdida de las especificidadesnacionales. El discurso de la integracin, la hermandad, el origen histrico y eldestino comn est presente en las declaraciones oficiales. Est tambin presen-te en las afirmaciones de muchos investigadores y observadores del proceso encurso, que combinan una lectura idealizada de la historia con una expresin dedeseos (Grimson, 1997). Autores reconocidos escriben, por ejemplo, que:

el Mercosur no es un concepto nuevo. Por el contrario, la idea de integra-cin se presenta recurrentemente en una historia compartida que provieneincluso de antes del descubrimiento por espaoles y portugueses, que sedesarrolla por muchos siglos incluso despus de la independencia de lasrespectivas metrpolis (Pea, 1997: 19).

O tambin,

En los cinco siglos del desencuentro de Argentina y Brasil las races his-tricas comunes y las afinidades culturales quedaron relegadas por el ais-lamiento recproco y los enfrentamientos reales o imaginarios. Ahora seabren nuevas fronteras (...) El conocimiento recproco est aumentando, latenue barrera del lenguaje se est disolviendo (...) y parece estar formndo-se, progresivamente, la visin de un destino compartido en un mundo glo-bal (Ferrer, 1997: 102).

Seguramente estas diversas lgicas de la interaccin y de la negociacin coe-xisten en todas las esferas, con un predominio cambiante de uno u otro polo deeste doble discurso de los intereses y la hermandad. Sin embargo, y a pesar delreconocimiento de estas dos lgicas, desde una perspectiva analtica no resultaproductivo plantear hiptesis que vinculen las distintas esferas de la negociacin(econmica, poltica, cultural, etc.) con una lgica predominante. Identidades,confianza y sentidos, al igual que consideraciones de poder, estn presentes cuan-do se negocian acuerdos en la industria automotriz; hay intereses presentes cuan-do se discuten intercambios culturales. Cada nacin, y los diferentes grupos so-ciales dentro de ellas, se acerca a las otras naciones con un bagaje de valores cul-turales, de tradiciones, de creencias, de hbitos de relacin y de imgenes sobrelos otros, y este bagaje influye en la manera en que se ir desarrollando el proce-so de integracin. Hay miedos de los chicos frente a los grandes; miedos y riva-lidades en el mercado de trabajo; sentidos histricamente construidos de confian-za y desconfianza mutua; formas de discriminacin y xenofobia. Sabemos muypoco sobre los procesos de dilogo e integracin en el nivel de las sociedades yculturas. Se hace necesario entonces descubrir estos patrones subyacentes, y es-tudiar cmo se manifiestan en el dilogo e interaccin que se estn desarrollandoen el plano de las relaciones sociales, tanto las cotidianas como las que se dan en-tre actores sociales colectivos y en las negociaciones formales.

261

Elizabeth Jelin

-

Conceptualmente, esto implica poner entre parntesis la nocin de integra-cin. Si bien hay datos que indican que los mercados y las economas estntransformndose en un sentido de mayor intercambio y comercio, la nocin de in-tegracin econmica implica ms que la apertura de mercados. Puede incluir ti-pos de cambio, polticas macroeconmicas, polticas de inversiones y viabilidadfinanciera, para no entrar a los temas ms controvertidos de mercados de trabajoy niveles salariales (Ferrer, 1997). Igualmente, en los planos sociales y cultura-les, la integracin no puede darse por supuesta, concebida como automtica oauto-evidente. Ms bien, la investigacin sobre procesos especficos de dilogo einteraccin entre actores pondr de manifiesto las condiciones y circunstancias enlas cuales afloran tensiones y conflictos, donde las identidades nacionales se re-fuerzan, donde se manifiestan rivalidades y desacuerdos, y las situaciones que ge-neran acuerdos y expresiones de armona y dilogo creativo.

Por otro lado, los procesos de dilogo e integracin no involucran procesosde homogeneizacin cultural o de consenso poltico. En realidad, uno de los gran-des riesgos al hablar de interaccin e integracin es comprenderlas como unaintegracin entre naciones homogneas, que ir en camino de una homogeneiza-cin global. Los procesos de reformulacin de identidades, las relaciones socio-culturales y los modos de comunicacin producidos o vinculados al Mercosur ad-quieren formas especficas en las diversas localizaciones, segn sus caractersti-cas histricas, geogrficas, econmicas y culturales. Existen reas geogrficasclaramente diferenciadas el Mercosur tiene significados diferentes en el Nores-te brasileo o en la Patagonia argentina que en las reas fronterizas de la cuencadel Paran o en Uruguay. En el proceso de cambio se generan nuevas periferias ydesigualdades, en una dinmica que recrea la heterogeneidad multicultural basa-da en el contacto histrico en el dilogo contemporneo. En este contexto, exis-ten subregiones culturales supranacionales, como la regin econmico/culturalgaucha/gacha, la regin chaquea, o una regin jesutico-guarantica (Achugary Bustamante, 1996), y nuevas subregiones que se gestan a partir del proceso deinteraccin en curso.

Sobre actores y escenarios

Cmo y dnde estudiar estos procesos sociales y culturales? El desafo esdoble: primero, observar y monitorear procesos de cambio incipientes, al mismotiempo en que se estn desarrollando. Segundo, hacerlo desde adentro, es de-cir, como investigadores que deberan tomar distancia para estudiar procesos enlos cuales ellos mismos son protagonistas, reconociendo que las actividades deinvestigacin, los seminarios y publicaciones, son tambin datos del propioproceso que se estudia. Tomaremos aqu dos temas especficos: el estudio de lasfronteras y el de los movimientos sociales.

262

Los rostros del Mercosur

-

Fronteras, nacionalidades e identidades

Hay un espacio donde la interaccin internacional cotidiana es un modo de vida:las reas fronterizas. En estas reas, las experiencias socioeconmicas y culturales sony han sido compartidas desde siempre, generando una matriz regional de estructurassociales, econmicas y culturales superpuestas. En este sentido, las f ronteras r e q u i e-ren atencin especial. Simultneamente marcan lo que une y lo que separa. Aunque amenudo las fronteras geogrficas entre pases han sido zonas militarizadas por polti-cas de estado basadas en la amenaza de la invasin externa y el desafo a la seguridadnacional, el flujo y la interaccin entre gente de diferentes nacionalidades nunca sedetuvo. En la interaccin cotidiana, los lmites son atravesados permanentemente porhombres y mujeres, por mensajes y por bienes de muy diverso tipo.

En el rea del Mercosur hay diferentes tipos de fronteras. En un nivel nacio-nal, por ejemplo, desde la poca colonial Uruguay se vio a s mismo como un te-rritorio de frontera entre Brasil y Argentina, como la puerta de entrada a la Cuen-ca del Plata, que articula al mismo tiempo los vnculos con Ro Grande do Sul.Una situacin diferente es la del Alto Paran (frontera entre Argentina, Paraguayy Brasil). All, las misiones jesuticas de la poca colonial, la extraccin forestal,la colonizacin agraria, la creacin de proyectos agroindustriales, forestales e hi-droelctricos todo ello ha contribuido al hecho de que las fronteras slo tienenexistencia real en los mapas. Densas redes de relaciones interpersonales, comer-ciales y de parentesco, oficiales y extraoficiales, mantienen una cultura de la fron-tera que permite que sus habitantes articulen sus vidas en ms de un estado-na-cin. Como seala Abnzano, Paradjicamente, fue en las fronteras donde msse insisti en la aplicacin prctica de la filosofa de la geopoltica dura, de la des-confianza y la hostilidad, y donde se dan las mejores condiciones para pensar enuna integracin de aspectos mltiples (Abnzano, 1993: 76)2.

Las reas de frontera se prestan para el estudio de las relaciones entre noso-tros/as y los/as otros/as, entre grupos con identidades distintivas. Son al mis-mo tiempo un referente emprico y una metfora (Rosaldo, 1991) que hacen re-ferencia a las diversas maneras en que las relaciones interculturales se estructu-ran en el mundo contemporneo. En verdad, se puede decir que los estudios defronteras de las ltimas dos dcadas constituyen un desafo importante a las vi-siones que naturalizan los lmites polticos y los conciben como diferencias cul-turales bsicas (Vidal, 1996). Los estudios empricos apuntan a rescatar la multi-plicidad de flujos e intercambios, as como los cdigos culturales e histricoscompartidos, que sealan la arbitrariedad de los lmites polticos. Al mismo tiem-po, estos estudios estn develando los efectos materiales y simblicos que el es-tablecimiento de fronteras entre estados tiene sobre la vida de sus pueblos.

Durante la ltima dcada, dos perspectivas diferentes han insistido en el bo-rrado de las fronteras. Por un lado, los discursos polticos, que en el marco de lasnegociaciones ligadas a las polticas de integracin insisten en la hermandad eter-

263

Elizabeth Jelin

-

na de los pueblos, y anuncian la eliminacin de las fronteras y la construccin deuna patria grande. Este discurso poltico est acompaado por algunos acad-micos que subrayan la integracin real en el nivel societal. En realidad, ambosdiscursos pierden de vista los efectos concretos de las polticas nacionalistas so-bre las identidades y las subjetividades. Por el otro lado est el discurso de la glo-balizacin, que anuncia el fin de las naciones y los nacionalismos, sin prestaratencin alguna al hecho de que la dinmica de la homogeneizacin tiene el con-tradictorio efecto de crear nuevas formas de diferenciacin.

La investigacin emprica muestra que las fronteras continan siendo barre-ras migratorias, econmicas, identitarias. Las reas de frontera son espacios deinteraccin, de conflicto y de estigmatizacin; al mismo tiempo son reas de nue-vas alianzas sociales y de nuevas identidades culturales. En ellas, las relacionesinterculturales que se estn desarrollando no apuntan a una prdida de identida-des nacionales. Todo lo contrario: a menudo, las identificaciones nacionales sefortalecen en vez de borrarse. En este contexto se puede afirmar que el procesoMercosur est produciendo cambios en las reas de frontera, pero es todava tem-prano para indicar con claridad la direccin de estos cambios. Qu implicanciastiene el marco del Mercosur para la persistencia o cambio de una idea de fronte-ra como barrera o lmite entre grupos sociales en uno y otro lado? Esta preguntaes especialmente pertinente cuando la nocin de frontera se asocia con categorasque van ms all de la diferencia, implicando dualidades tales como inferior/su-perior, rico/pobre, orden/caos. An cuando se anuncie el ocaso de las fron-teras, y se hable de que estas periferias tradicionales se convertirn en los nudosdel trnsito y la interaccin, no se puede olvidar que la facilidad de circulacindentro del Mercosur est orientada hacia los grandes intereses y empresas econ-micas, al tiempo que para las poblaciones fronterizas locales las barreras migra-torias y comerciales estn claramente instaladas.

Algunos casos pueden ilustrar la diversidad y complejidad de las reas fron-terizas contemporneas. Estos casos muestran las mltiples tensiones que se ge-neran en su seno. Vidal estudi el enclave minero de Ro Turbio, en el extremoaustral de la Argentina, a dos kilmetros del lmite con Chile. Durante medio si-glo, este enclave minero fue un bastin de la geopoltica argentina en la Patago-nia, un bastin de la soberana nacional y una avanzada de defensa frente a Chi-le. De manera paradjica, la operacin cotidiana de la mina dependa de la manode obra chilena. El cambio econmico de una economa nacional centrada en em-presas estatales hacia una economa de mercado globalizada transform la com-pleja red de identidades y antagonismos que se forjaron a lo largo de medio siglode confrontaciones geopolticas. En 1994, un movimiento de protesta obrera encontra de la nueva administracin de la mina privatizada involucr una accinconjunta de trabajadores argentinos y chilenos, evidenciando fuertes seales desolidaridad y unidad. Tres aos despus, en 1997, la protesta social cambi designo: la protesta fue solamente de argentinos, y los chilenos estuvieron totalmen-

264

Los rostros del Mercosur

-

te ausentes de la escena poltica local. La confrontacin en ese caso no se definicomo una disputa entre los trabajadores y la empresa, sino como una demanda deinclusin de la poblacin fronteriza argentina, que senta que el estado nacionalla estaba marginalizando. Fue un movimiento de afirmacin de sus derechos deciudadana social como argentinos residentes de un rea fronteriza marginal. Sinduda, este caso muestra una profunda transformacin en el significado de lasfronteras y de las relacionales entre fronteras y nacionalidad (Vidal, 1998).

A diferencia de Ro Turbio, donde el estado est en retirada, existen reas li-mtrofes donde los controles fronterizos y la presencia estatal se han incrementa-do en la ltima dcada. En estos casos, la nueva dinmica de intercambio e inte-raccin es el marco para nuevos miedos y tensiones. En 1990 se inaugur unpuente internacional entre la ciudad de Posadas, en Argentina, y Encarnacin, enParaguay. Los actores locales y las autoridades nacionales de ambos pases cele-braron la nueva va como smbolo de la integracin latinoamericana y como elfin de las barreras entre los pueblos. El puente implic un aumento en el nme-ro de personas, de autos y de productos que cruzan la frontera, ya que antes eltransporte era con balsas y embarcaciones pequeas. Este aumento trajo comoconsecuencia casi inmediata el aumento en las disputas entre diferentes actoressociales. A los posadeos se les facilit el cruce para hacer sus compras diarias enEncarnacin, donde los productos de consumo cotidiano son mucho ms baratos.Al mismo tiempo, las paserasparaguayas, con su tradicin centenaria de cruzara vender sus productos a la Argentina, pudieron continuar con su actividad eco-nmica tradicional usando una va ms rpida para el transporte. Estos cambiosafectaron a los comerciantes de Posadas, quienes comenzaron a exigir controlesaduaneros ms rgidos. Una vez establecidos estos controles, con los abusos con-siguientes por parte de los funcionarios aduaneros argentinos, las protestas se pu-sieron en el orden del da. Los taxis y paserasbloquearon el puente varias veces,reclamando una frontera ms flexible y abierta. En la medida en que el conflictose generalizaba, comenz a involucrar a autoridades locales, provinciales y na-cionales, al punto de ingresar como tema en la agenda de negociaciones entre lospresidentes de ambos pases (Grimson, 1998). La tensin y el conflicto siguensiendo moneda frecuente en esa rea.

Otros estudios de reas fronterizas tambin apuntan a mostrar la heterogenei-dad y la diversidad de condiciones y procesos, relacionadas con desarrollos hist-ricos y condiciones contextuales especficas. La globalizacin y el Mercosur estnafectando los lugares ms remotos. Sin embargo, la evidencia emprica recogidahasta ahora indica que las fronteras y los lmites no estn desapareciendo. Lasfronteras son zonas donde se construyen identidades transnacionales. Son tambinreas donde se hacen ms visibles los conflictos y los estigmas que permean lasrelaciones cotidianas de grupos definidos en trminos de nacionalidades. Dos pro-cesos aparentemente contradictorios estn operando en simultaneidad: la construc-cin de la diferencia y la distincin por un lado; la aparicin de rasgos y prcticas

265

Elizabeth Jelin

-

compartidas que generan cercanas que traspasan las fronteras polticas (unaidentidad fronteriza?) por el otro. En suma, las zonas fronterizas en el Mercosurno son solamente los espacios de conflictos interestatales o de la hermandad inme-morial y esencial. Son tambin espacios estratgicos en los cuales las tensiones en-tre todos estos rasgos son debatidas, procesadas y transformadas.

Los movimientos sociales en el escenario regional

La escena mundial de los actores sociales ha cambiado profundamente du-rante las ltimas dos dcadas. Hasta los aos setenta, en Amrica Latina el temade la democracia y la participacin estaba centrado en el sistema poltico: parti-dos polticos y elecciones para la transformacin social democrtica, guerras deliberacin para las situaciones revolucionarias. El estado estaba en el centro, y losdiversos actores orientaban sus estrategias en ese nivel. Inclusive actores corpo-rativos tradicionales la burguesa, el movimiento obrero, los militares eran mi-rados fundamentalmente en cuanto a su capacidad de intervenir en el espacio po-ltico del poder del estado. Otros actores sociales eran dbiles; lo que haba eraprotestas, demandas frente al estado, o espacios de sociabilidad y de refuerzo cul-tural local.

A partir de los aos setenta hacen su aparicin en el escenario pblico y vancobrando creciente importancia nuevas formas de articulacin de intereses yagrupamientos que dirigen sus demandas al estado, pero que no se canalizan a tra-vs de los partidos polticos. En los pases con regmenes polticos dictatorialesde esa poca, los partidos polticos tenan un espacio de actuacin muy limitado,sin elecciones. Estos movimientos podan entonces aparecer como expresiones deoposicin poltica, expresiones democratizadoras. No siempre ni necesariamentelo eran. A menudo, se trataba de acciones colectivas con objetivos y demandas es-pecficas, limitadas a reivindicaciones puntuales. Tal es el caso de numerosos mo-vimientos urbanos. Con los procesos de transicin a la democracia en los ochen-ta y con la institucionalizacin democrtica en el nivel local, numerosos movi-mientos urbanos fueron incorporndose como actores sociales institucionaliza-dos, reconocidos por los gobiernos locales como socios en las tareas vincula-das a la expresin de las demandas ciudadanas y el control ciudadano de la ges-tin (por ejemplo, Raczynski y Serrano, 1992).

Otros movimientos sociales tuvieron recorridos que los llevaron en otras di-recciones en los aos ochenta y noventa. Varias de las demandas de los movimien-tos de mujeres y de los movimientos de derechos humanos fueron incorporadas enla agenda social y poltica de las transiciones. As, la crtica social del feminismoy sus demandas de igualdad de oportunidades y de normativas anti-discriminato-rias han penetrado los espacios estatales, los sindicatos y las organizaciones em-presariales. Resulta mucho ms difcil que estas ideas penetren en el pensamiento

266

Los rostros del Mercosur

-

de la iglesia. El debate acerca de la discriminacin de las mujeres, la lgica de laigualdad y las transformaciones en la estructura legal y jurdica incluyendo (en ellmite) el reconocimiento social y poltico de ciertas violaciones a los derechos delas mujeres, como la violencia domstica (aunque todava no la violacin matri-monial) se ha enraizado en las sociedades latinoamericanas. Inclusive el debatesobre los derechos reproductivos (exceptuando el aborto) est cobrando importan-cia en la regin. Aunque hay mucho por cambiar en trminos del reconocimientoformal y de las prcticas reales, estos temas estn reconocidos como legtimos enla agenda pblica de la mayora de los pases de la regin.

Los temas vinculados a los derechos humanos fueron los que ganaron mayorvisibilidad durante las transiciones a regmenes constitucionales en la regin. Eldiscurso de los derechos humanos ha sido incorporado en las posturas oficialesde los gobiernos, aunque hay desacuerdos y conflictos en cuanto a las polticasespecficas a ser aplicadas con relacin a las violaciones del pasado. Adems, eldiscurso de los derechos humanos ha sido apropiado por vastos sectores de la so-ciedad, aunque a veces las organizaciones especficas se han debilitado (para elmovimiento de derechos humanos en Argentina, Jelin, 1995).

El proceso de globalizacin y sus desarrollos en los aos noventa, tanto en loque hace al contenido de demandas como a la rapidez del flujo de comunicacio-nes, est produciendo transformaciones importantes en la conformacin de losmovimientos sociales. La expansin de las organizaciones internacionales interg u-bernamentales (incluyendo la sucesin de Cumbres mundiales de las ltimas d-cadas mujeres, poblacin, derechos humanos, medio ambiente, etc.) y el desarro-llo de organismos no gubernamentales, han transformado el escenario. La partici-pacin colectiva directa es slo uno de los componentes (y ni siquiera indispensa-ble en todos los casos) de la gestacin de movimientos sociales y de nuevos acto-res colectivos. Con cierto grado de independencia con relacin al grado y tipo departicipacin de base y del nivel de arraigo de los temas en una sociedad concre-ta o en sectores de la misma, presenciamos el surgimiento de redes internaciona-les alrededor de problemas y temas (advocacy networks en la expresin de Kecky Sikkink, 1998), compuestas por organizaciones intergubernamentales, org a n i z a-ciones no gubernamentales de carcter internacional, nacional y local, oficinas degobiernos, fundaciones, iglesias, militantes e intelectuales de muy diverso tipo.

En este contexto, los procesos de globalizacin y los proyectos de integracinregional plantean nuevos desafos a los movimientos sociales. Cmo respondenlos movimientos obreros, los movimientos campesinos, el feminismo, la comuni-dad de artistas y periodistas, el movimiento ecologista o el de derechos humanosa este desafo? Cmo reformulan su agenda de negociacin para incluir esta di-mensin transnacional en sus marcos de accin? Qu sucede con sus miedos, susidentidades tradicionales y sus nacionalismos en el nuevo contexto regional? Enqu medida estn surgiendo nuevas fuerzas colectivas en el escenario regional?

267

Elizabeth Jelin

-

Enesta primera etapaen que la construccin cultural es una tarea sin concluir,qu sentido otorgan los actores a los procesos sociales en el plano regional? C-mo construyen, en suma, su definicin y su idea de lo regional?

La evidencia inicial indica que la emergencia del Mercosur est produciendotransformaciones significativas en el marco de la accin y en las estrategias de losmovimientos sociales. Aunque est ausente en las negociaciones institucionalesformales, el campo de los actores colectivos siente el impacto y las consecuenciasde decisiones tomadas en el plano de las negociaciones formales. Muchos actoresy fuerzas sociales estn incorporando el nivel regional en sus estrategias de accin:las comunidades cientficas y universitarias, los movimientos sociales (el feminis-mo, el ambientalismo, el indigenismo, el movimiento de derechos humanos, etc.),las organizaciones no gubernamentales de diverso cuo (desde las que promuevenuna ciudadana activa hasta las federaciones de organizaciones de base o las quepromueven microemprendimientos), las comunidades artsticas. Los periodistas ylos medios de comunicacin tienden, aunque con dificultades, a incorporar el ni-vel regional en su agenda, produciendo informacin acerca de lo que ocurre y pro-poniendo diversas interpretaciones del proceso mismo (Grimson, 1998).

El caso del movimiento de mujeres puede servir para ilustrar algunos cam-bios recientes. Los movimientos de mujeres en los diversos pases de la reginhan estado integrados en una red latinoamericana internacional desde los setenta.Las conexiones internacionales fueron una parte integral del desarrollo del movi-miento. Las Conferencias Internacionales (a partir de 1975), la Dcada de la mu-jer de Naciones Unidas, y todos los acuerdos que surgieron de ellas, fueron lasinstancias que marcaron las ocasiones de encuentro, comunicacin y accin coor-dinada, tomando el horizonte de Amrica Latina como marco de la accin regio-nal del movimiento de mujeres. Las reuniones y discusiones en el plano subre-gional (por ejemplo, las del Cono Sur o el Area Andina) eran solamente pasosen direccin a construir una estrategia latinoamericana consensuada para el accio-nar en el plano global (Alvarez, 1998; Vargas, 1995). El internacionalismo, la glo-balizacin y las posturas regionales estaban presentes, pero en un marco latinoa-mericano, y no del Mercosur.

El desarrollo de acuerdos formales y de grupos de trabajo vinculados al Mer-cosur no involucr al movimiento de mujeres de manera directa hasta hace muypoco tiempo. Existan y siguen existiendo redes muy densas, encuentros frecuen-tes y comunicaciones muy fluidas entre mujeres del Cono Sur, algunas de ellascon un grado de institucionalizacin y permanencia significativas. Tal es el casode las redes de mujeres polticas del Cono Sur y la de comunicadoras del Sur. Elrtulo Mercosur y la referencia a esta instancia regional oficial, sin embargo,no entraban en el marco de estas redes. Las indicaciones de algn cambio en elsentido de introducir el referente Mercosur en la accin del movimiento de mu-jeres vinieron primero de las mujeres en el movimiento sindical. Dentro del mo-

268

Los rostros del Mercosur

-

vimiento obrero de los pases de la zona (de manera ms notoria en Uruguay yBrasil), las mujeres sindicalistas han estado muy activas, militando a favor del re-conocimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras y promoviendo accio-nes para revertir prcticas discriminatorias y de segregacin de gnero. Cuandose lanz el proceso Mercosur, las organizaciones obreras participaron en las ne-gociaciones en diversos escenarios: como parte de negociaciones sectoriales y co-mo actores reconocidos en el Foro Consultivo Econmico y Social. Era espera-ble que las mujeres sindicalistas militantes de cada pas intentaran entrar en el es-cenario del Mercosur y que continuaran su accin en los dos niveles, el nacionaly el regional.

La demanda de un espacio para las mujeres en el Mercosur no fue una ini-ciativa del movimiento de mujeres3; fue ms bien el resultado de la accin de unpequeo grupo de mujeres de elite de los cuatro pases. Fueron mujeres que ocu-paban puestos gubernamentales, empresarias, mujeres en partidos polticos y par-lamentarias, con acceso directo a los niveles ms altos de la toma de decisionespolticas, quienes crearon una ONG, el Foro de mujeres del Mercosur, con filia-les en los cuatro pases. Desde ese momento, comenzaron a organizar reunionesanuales y a presionar a las autoridades con un objetivo claro: el reconocimientoinstitucional formal de su organizacin dentro de la estructura oficial del Merco-sur. Para qu? Cul era su meta? Su agenda era clara en trminos de la bsque-da de un lugar de poder reconocido en la organizacin del Mercosur. Era muchomenos claro el objetivo sustantivo de esta bsqueda, ya que no se planteaba demanera explcita la necesidad de avanzar en direccin a la igualdad de gnero oa incorporar las demandas de los derechos de las mujeres. Ms bien, su justifica-cin apareca a veces centrada en que las mujeres pueden hacer una contribucinnica al proceso regional, dndole una cara ms humana al Mercosur (ya que,como dice una lder del Foro, los hombres no son capaces de promover medidasque no sean econmicas). Dada su habilidad para influir sobre los hombresque estn a cargo de las decisiones polticas, el Foro tuvo xito en encontrar unnicho en la estructura institucional del Mercosur (estos procesos son analizadospor Durand, 1999).

Para las organizaciones feministas y las organizaciones del movimiento demujeres, 1999 implic un cambio significativo en la escala de su accin. Por unlado, la dimensin regional del Mercosur (como base de alianzas polticas y co-mo plataforma para luchar por el empoderamiento) se torn visible en la accinde las mujeres sindicalistas y las mujeres del Foro. Por otro lado, las redes trans-nacionales, incluyendo polticas de apoyo por parte de varios pases europeos,tambin comenzaron a subsidiar y promover actividades en escala Mercosur. Esas como en mayo de 2000 se llega al lanzamiento de una Red de mujeres delMercosur, cuya primera propuesta es la creacin de una base de datos de muje-res en decisin en el Mercosur.

269

Elizabeth Jelin

-

No es todava posible ver el resultado de estas tendencias. Desde una perspec-tiva estratgica, a menos que comiencen a actuar de manera regional, las mujeresvan a llegar tarde al proceso regional. Sin embargo, desde una perspectiva subs-tantiva, el desafo que el movimiento enfrenta implica un cambio muy importanteen el marco interpretativo (Jelin, 1999) de su accionar y su identidad. Sea espec-ficamente en el caso de las mujeres o ms generalmente en el conjunto de movi-mientos abarcando el ambientalismo, los derechos humanos, los grupos indge-nas, los movimientos artsticos, o aun el movimiento obrero la investigacin y elmonitoreo de actividades futuros sin duda develarn las complejidades de los pro-cesos de cambio en curso. Lo que es claro es que la emergencia del Mercosur aca-rrea la posibilidad de acciones en otra escala, y esto requiere un cambio en el mar-co interpretativo y en la escala del accionar de los diversos actores sociales. Mu-chos estn comenzando a incorporar la regin en sus marcos. Adems, hay unefecto en cadena, ya que las acciones de un grupo influyen sobre las perspectivasde los otros, reforzando mutuamente la inclusin de la perspectiva regional.

Los movimientos sociales enfrentan un escenario cambiado. En efecto, en lamedida en que la negociacin formal del Mercosur se est haciendo de la mismamanera y con una institucionalidad similar a la que viene gobernando la polticay la economa de los pases, se genera un bien fundado temor: que los temas dela agenda de los movimientos sociales estn ausentes y que los actores socialescomo protagonistas se vean postergados y lleguen tarde a los espacios y las me-sas de negociacin. En este caso, llegar tarde significa que las reglas de la ne-gociacin y los criterios de representacin o sea la institucionalidad del proce-so estn ya definidos de maneras tradicionales que excluyen y marginan. Se-r slo a travs de la demanda y la protesta de los movimientos sociales que sepodr lograr la transformacin del escenario y de las reglas de juego. Por lo tan-to, cuanto antes se llegue, ms factible ser participar en el propio proceso de for-mulacin de las normas. De ah la urgencia de observar y analizar el proceso deconformacin de los dilogos y la normatividad institucional del Mercosur conuna perspectiva crtica que alerte frente a exclusiones y silencios.

Volvemos entonces al diagnstico inicial del dficit democrtico de losprocesos de negociacin de la integracin regional, cuando stos se desarrollan apartir del encuadre intergubernamental. La creacin de mecanismos de participa-cin, representacin y mediacin entre las sociedades y sus grupos y la institucio-nalidad regional, se convierte entonces en un desafo central del proceso4.

Hacia una agenda de investigacin

La investigacin sobre el proceso Mercosur en sus dimensiones sociales y cul-turales implica focalizar la atencin en las interacciones en varios niveles: desdelas actividades cotidianas rutinarias hasta los encuentros internacionales del ms

270

Los rostros del Mercosur

-

alto nivel, desde los espacios informales hasta los ms formalizados. En todosellos, lo que importa es estudiar aquellos rasgos y procesos que involucran un mar-co regional y transnacional. Esto es, prestar especial atencin a lo que ocurre msall del estado nacional. Sin duda, en esos espacios van a hacerse evidentes en-cuentros y desencuentros, solidaridades y conflictos, alianzas y rivalidades. At r a-vs de este tipo de estudios, se podrn develar las maneras en que el nacionalismoy las identidades nacionales se conforman y cambian en la escena contempornea.

Una agenda de investigacin futura implica establecer algunos puntos privi-legiados de ingreso al tema. Dos de ellos, los movimientos sociales y las fronte-ras, fueron presentados ms arriba. Otros son los nuevos patrones de migracinintrarregional y las cuestiones que el nuevo espacio regional plantea en trminosde derechos y de ciudadana (Pereyra, 1999).

La agenda tambin tiene que incluir el anlisis de los procesos de construc-cin institucional y las propuestas de mecanismos participativos en el nivel regio-nal. Este punto trata, en realidad, de la relacin entre las fuerzas sociales y las ins-tituciones estatales y regionales. En la medida en que el proceso de instituciona-lizacin regional est en sus fases iniciales, la investigacin y el debate podranconcentrarse en los escenarios regionales y en el anlisis comparativo de los me-canismos institucionales de participacin social. De especial inters es la investi-gacin sobre los mecanismos participativos para la toma de decisiones sobre nor-mas e instituciones que regulen el flujo de personas, de ideas y de creatividad cul-tural; sobre el desarrollo de un marco regional para los derechos de ciudadana(incluyendo los derechos culturales y de minoras en el plano regional, y las ins-tituciones jurdicas que los garanticen); y el anlisis de los intercambios inter-lo-cales (de municipios, de grupos especficos) en el contexto regional.

Finalmente, la nueva realidad regional implica una revisin de las herramien-tas conceptuales que las diversas tradiciones tericas pueden ofrecer. Las teorassobre el nacionalismo, sobre las identidades y los procesos de simbolizacin, so-bre el sentido de pertenencia y la subjetividad, sobre el significado de las fronte-ras, sobre el multiculturalismo y la ciudadana stas y muchas ms pueden ofre-cer herramientas tiles. La comparacin con otros procesos, desde la Unin Eu-ropea y el NAFTA hasta mbitos de construccin regional menos institucionali-zados, sin duda podrn ayudar en la tarea.

271

Elizabeth Jelin

-

Bibliografa

Abnzano, Roberto 1993 Mercosur: un modelo de integracin(Posadas: Uni-versidad Nacional de Misiones) Coleccin Contempornea.

Achugar, Hugo y Francisco Bustamante 1996 Mercosur, intercambio cultu-ral y perfiles de un imaginario, en Garca Canclini, Nstor (editor) Culturasen Globalizacin. Amrica Latina - Europa - Estados Unidos: Libre Comer-cio e Integracin(Caracas: Nueva Sociedad).

Alvarez, Sonia E. 1998 Latin American feminisms go global: Trends of the1990s and challenges for the new millennium, en Alvarez, Sonia E., EvelinaDagnino y Arturo Escobar (editores)C u l t u res of politics. Politics of culture s .Re-visioning Latin American social movements(Boulder: Westview Press).

Boccia-Paz, Alfredo 1999 Operativo Cndor: Un ancestro vergonzoso?,en Cuadernos para el Debate(Buenos Aires: IDES) Programa de Investiga-ciones Socioculturales en el Mercosur N 7.

Bull, M. J. 1993 Widening versus deepening the European Community: Thepolitical dynamics of 1992 in historical perspective, en Wilson, T. M. & M.E. Smith Cultural Change and the New Europe. Perspectives on the Euro -pean Community (Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press) 25-45.

Durand, Teresa 1999 Los procesos de institucionalizacin del tema mujer enel Mercosur Manuscrito.

Ferrer, Aldo 1997 Hechos y Ficciones de la Globalizacin. Argentina y elMercosur en el Sistema Internacional (Buenos Aires: Fondo de Cultura Eco-nmica).

Grimson, Alejandro 1997 El Debate de Identidades en la Bibliografa sobreel Mercosur.Trabajo presentado en el Segundo Encuentro Mercosur: espa-cios de interaccin, espacios de integracin (Caxamb, Brasil: ANPOCS).

Grimson, Alejandro 1998 El Otro (Lado del Ro). Produccin de Significa-ciones sobre Nacin y Mercosur en el Periodismo de Frontera. Un Estudiode Caso en Posadas (Argentina)(Posadas: Universidad Nacional de Misio-nes) Tesis de Maestra.

Jelin, Elizabeth 1995 La poltica de la memoria: el movimiento de derechoshumanos y la construccin democrtica en Argentina, en Juicio, castigos ymemorias. Derechos humanos y justicia en la poltica argentina(Buenos Ai-res: Nueva Visin).

Jelin, Elizabeth 1999 Dialogues, understandings and misunderstandings: so-cial movements in Mercosur, en International Social Science JournalN159, March, 37-48.

272

Los rostros del Mercosur

-

Keck, Margaret E. y Sikkink, Kathryn 1998 Activists Beyond Borders. Advo-cacy Networks in International Politics(Ithaca: Cornell University Press).

Pea, F. 1997 Races y Proyeccin del Mercosur, en Mercosur: Un AtlasCultural, Social y Econmico(Buenos Aires: Instituto Herbert Levy & Man-rique Zago Editores) 17-57.

Pereyra, Brenda 1999 Ms all de la ciudadana formal. La inmigracin chi-lena en Buenos Aires, en Cuadernos para el Debate(Buenos Aires: IDES)Programa de Investigaciones Socioculturales en el Mercosur, N 4.

Raczinski, Dagmar y Claudia Serrano (editores) 1992Polticas Sociales, Mu-jeres y Gobierno Local (Santiago: CIEPLAN).

Rosaldo, Renato 1991 Cruce de fronteras, en Cultura y Verdad(Mxico:Grijalbo).

Vargas, Virginia 1995 Una mirada del proceso hacia Beijing, en RevistaEstudios FeministasVol. 3, N 1, 172-179.

Vidal, Hernn 1996 The Anthropology of International Borders and BorderPeople(New York) Mimeo.

Vidal, Hernn 1998 La frontera despus del ajuste. De la produccin de so-berana a la produccin de ciudadana en Ro Turbio, enCuadernos para elDebate(Buenos Aires: IDES) Programa de Investigaciones Socioculturalesen el Mercosur, N 1.

273

Elizabeth Jelin

-

Notas

1 El proceso de negociacin est desarrollndose con gran rapidez, y los re-sultados comerciales son notorios: el comercio intrarregional se incrementa una tasa superior al 20% anual entre 1985 (cuando se firm el acuerdo bi-lateral entre Argentina y Brasil) y 1996 (un aumento cinco veces mayor queel del comercio extra-regional). Los programas de inversiones, las empresascomunes, as como las negociaciones administrativas entre gobiernos paralograr normas y prcticas convergentes, estn progresando, a pesar de losavatares econmicos y polticos que marcan las relaciones entre los pases(Ferrer, 1997).

2 Refirindose a un caso especfico, el autor contina: Misiones puede seruna provincia marginal, donde operan economas marginales, pero en cambioposee lo ms difcil de conseguir por medio del voluntarismo: est integradade hecho, y esta integracin es la punta de lanza de muchas otras instanciasno slo provinciales sino tambin nacionales (Abnzano, 1993: 76-77).

3 El movimiento de mujeres al que hacemos referencia incluye una red am-plia de organizaciones de base y de organizaciones y militantes locales y na-cionales, red vinculada a la coordinacin latinoamericana de las organizacio-nes no gubernamentales que se estableci en funcin de las Conferencias In-ternacionales.

4 El dficit democrtico no se resuelve simplemente con la creacin de unParlamento regional con elecciones directas, como lo demuestra el caso eu-ropeo. Se requieren mecanismos de control y monitoreo social de la institu-cionalidad regional, y mecanismos alternativos de participacin (Bull, 1993).

274

Los rostros del Mercosur