In Memoriam Miguel Angel Rodríguez Rivas

Click here to load reader

-

Upload

miguel-angel-rodriguez-sosa -

Category

Documents

-

view

636 -

download

0

Transcript of In Memoriam Miguel Angel Rodríguez Rivas

1

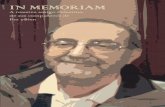

In memoriam Miguel Ángel Rodríguez Rivas (29 septiembre 1920 – 13 agosto 2012)

No es éste el panegírico de un hombre que en vida rehusó todos los homenajes y los honores, excepto el homenaje y el honor de la amistad. Tampoco es una recordación objetiva porque, ante todo, soy hijo suyo, el primogénito y, en este sentido es, básicamente, un testimonio dictado por el afecto y la admiración. No se propone ser el último adiós (¡qué lugar común!) a quien para nada se ha ido y estará siempre presente y con perfiles nítidos en la memoria de quienes lo hemos conocido y lo amamos. Pero tienta una respuesta a la pregunta: ¿quién fue y es Miguel Ángel Rodríguez Rivas? Miguel Ángel Rodríguez Rivas, arequipeño de cuna y de corazón, fue el niño que se hizo hombre él solo, sin más estímulos que el amor de su madre Rosa y el desafío autoimpuesto de realizarse. Fue el niño pobre y trabajador que escribía sus libros de texto escolares en hojas de papel de envolver y que muchas noches hubo de estudiar a la luz del alumbrado público. Fue el alumno sobresaliente y rebelde de la Escuela Normal “Muñoz Nájar” donde obtuvo el título de profesor normalista a los 16 años. Fue el alumno de la Facultad de Letras de la Universidad del Gran Padre San Agustín que ingresó en el primer puesto y que obtuvo el grado summa cum laude de doctor en filosofía. Pero principalmente fue un maestro que ejerció con pasión y sin pausa su vocación durante 67 años; el profesor que inició su magisterio en escuelas elementales de Nuñoa y Ayaviri, en Puno; el docente de educación secundaria que de retorno en Arequipa salía de impartir clases corriendo por los bordos de las chacras para no llegar tarde a tomar clases en la universidad; el catedrático joven que lideró –sin éxito— un memorable esfuerzo de reforma modernizadora de su alma mater; el maestro sapiente y admirado que discurrió durante más de medio siglo en las aulas universitarias de San Agustín, en Arequipa; y Nacional Mayor de San Marcos, Federico Villarreal, Católica, Cayetano Heredia, San Martín de Porres e Inca Garcilaso, en Lima, así como en las escuelas superiores y en los centros de altos estudios de todos los institutos militares y de policía. Una frase que se atribuye al poeta José Martí, ya convertida en aforismo dice que el hombre debe tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol. Mi padre cumplió generosamente este precepto. Procreó ocho hijos –y, de ellos, disfrutó de trece nietos y ocho bisnietos--; escribió una docena larga de libros y en el jardín de su casa hay varios árboles pero don Miguel Ángel plantó mejor la semilla de la indagación, la inquietud por el conocimiento, el espíritu crítico y el radicalismo ético que le es asociado, en cientos de alumnos y alumnas universitarios de varias generaciones. En muchas ocasiones, tanto añejas como muy recientes, para orgullo de la familia, esos que fueron sus alumnos nos han expresado, a mí y a mis hermanos, su admiración por el maestro.

2

El intelecto que mi padre Miguel Ángel cultivó era permanentemente aguijoneado por las exigencias de su mente poderosa pero también por las inquietudes de sus alumnos destacados y por ambientes académicos fecundos en los que supo resaltar. Así que tuvo que responder a crecientes y sucesivos desafíos que pusieron a prueba la solidez de su formación académica y muy especialmente su profundo conocimiento de la filosofía de Inmanuel Kant, de quien tempranamente se consideraba seguidor; desafíos que lo llevaron a tratar tempranamente, además de la filosofía, disciplinas tan diversas como la neurofisiología, la psicología, el cálculo matemático, la lógica y la física; y más tarde, la sociología. Pero en verdad no ancló en ninguno de estos campos del saber y más bien adoptó una postura transdisciplinar y un discurso de pensamiento complejo que lo condujeron inevitable y felizmente al vasto y no circunscrito mundo de la epistemología y de la filosofía de la ciencia, donde su pensamiento y su acción docente han alcanzado sus mayores alturas. Ante la filosofía y la ciencia su actitud era extremadamente analítica y rigurosa, y estaba convencido de que ambas eran herramientas indispensables para entender y transformar el mundo conforme a las expectativas de humanización del hombre. Era un investigador acucioso que en sus trabajos empleaba los métodos siempre con soltura y nunca como un cartabón. Y hay que mencionar que siendo afecto a pensar en modelos complejos respaldados por teorías fuertes, era reacio a las minucias de la medición, en lo que seguía un estilo de investigación que puede ser irritante para algunos pero que era el mismo de Albert Einstein, a quien nunca le preocupó probar su hipótesis teórica de que la gravedad ocasiona la curvatura de la luz en la proximidad de las masas molares. En sus estudios de epistemología y de filosofía de la ciencia mi padre se mostró adherente del positivismo lógico –Moritz Schlick y Rudolf Carnap-- pero luego adoptó tesis del racionalismo crítico –Karl Popper— y más tarde del realismo formalista –Mario Bunge— optando después por aproximarse a la fenomenología y a la teoría crítica en su vertiente de la acción comunicativa –Hans Gadamer y Jürgen Habermas, respectivamente— y sin embargo nunca descuidó su afecto por las ideas del atomismo lógico de Bertrand Russell, aunque en parte colisionaran con algunas de las corrientes del pensamiento mencionadas. Con esto quiero decir que el pensamiento de mi padre administraba una tensión y un conflicto meta-teórico que no excluía la contradicción. No sé si trabajó esta situación intelectualmente; tal vez y felizmente el ser contradictorio le era tan indiferente como le es a Edgar Morin. El hecho es que el pensamiento de mi padre evolucionaba constantemente procesando significativos cambios sobre todo en cuanto a las metodologías científicas, esto es, en cuanto a la fundamentación epistemológica de los criterios de demarcación de la ciencia, donde me parece que reside el núcleo fuerte de su obra filosófica. El primer libro de Miguel Ángel Rodríguez Rivas, “Concepción física del mundo” (¿1951?), reunía los apuntes que hiciera para conducir en San Agustín la primera asignatura académica que tuvo a cargo, con el mismo nombre; se consideraba una obra novedosa y moderna, fue por entonces popular en el ambiente universitario y aún hoy es un referente de la bibliografía académica por la vigencia de sus contenidos. De sus otras obras resalto “En los umbrales de la racionalidad

3

epistémica” (1988), que ofrece una visión histórica del surgimiento de la filosofía a partir de la Physis de los milesios como “…aurora que ilumina con un pensamiento crítico germinal, desde el Occidente –la Región del Crepúsculo— todos los orbes históricos y culturales”. Pero la que él consideraba su obra mayor es “Proceso de la Ciencia”, libro en seis volúmenes de los que se han publicado tres (I. “La Ciencia”, 2002; II. “El método”, 2005; III. “Operaciones básicas: problema e hipótesis”, 2007) quedando listo para imprenta un cuarto volumen (IV. “El análisis”) y los materiales de los últimos dos que abordan cuestiones instrumentales de la investigación científica. “Proceso de la Ciencia” se distingue por una tesitura densa y una estructura discursiva de ensamble radial que en partes la hace de difícil lectura. Sorprenderá a algunos lectores de esta obra que en ella haya amplios parágrafos, a veces secciones enteras, de claro discurso axiológico y ético; “entradas” insertas en la estructura de la obra como los otros tantos “radios” de discurso epistemológico que la organizan; incluso alguien podría sospechar una vena mística subyacente. Pero me parece que en su visión filosófica del mundo y del conocimiento del mundo, Miguel Ángel Rodríguez Rivas no pudo –ni quiso—separar las distintas dimensiones –gnoseológica, ética…-- de esas dos facetas de la misma realidad (mundo y conocimiento del mundo), ya que para él el mundo es una construcción y el hombre es el constructor que porta en la acción de construir sus valores, objetivos, intereses, así que no cabe un mundo sin espíritu (en el sentido griego de pneu’ma, fuerza invisible del movimiento) ni una ciencia sin conciencia. Para mi padre es sólo aparente la diferencia –exclusivamente metodológica-- entre construcción del mundo y descubrimiento del mundo porque el filósofo y el científico revelan el descubrimiento del nomos que gobierna el mundo mediante construcciones proposicionales que acertadamente se denominan –y a mi padre le gustaba mucho usar el término-- proposiciones nomotéticas, cuya expresión más acabada son las leyes científicas. Considero muy sugerente que mi padre haya asimilado al sujeto-constructor del mundo con el Ser –el lôgos— de Heráclito porque resulta así que en la vertiente ética y axiológica de su pensamiento el hombre es a imagen y semejanza de dios pero éste es a imagen y semejanza del hombre. Que don Miguel Ángel afirmara en distintas ocasiones que los dioses son creaciones de los hombres no se contrapone con su firme creencia en un dios creador del hombre, el que se menciona: “εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος” (“en el principio era el logos y el logos era con Dios el logos era Dios”. Evangelio de Juan 1.1). Porque para mi padre el mundo era simplemente inconcebible sin el principio ordenador, ese lôgos del que se origina por extraversión todo lo existente (ex sistere). Y es que, en último resumen, don Miguel Ángel creía como Einstein que las leyes del universo son los pensamientos de dios. El mundo universo –tantas veces lo escribió así— era para mi padre la piedra angular de toda su reflexión filosófico científica, henchida del asombro que Aristóteles considera el origen del conocimiento. Pero lo que cada vez más le interesaba de ese mundo universo era el infinito, tema abordado en forma

4

trasversal en sus textos últimos. Así, en el inédito volumen IV. “El análisis” del libro “Proceso de la Ciencia”, dice al respecto: “El infinito no es concepto negativo. Es, más bien, la afirmación de que lo finito en su posibilidad de ser, carece de límites. En este sentido la razón humana –y con ella el ser humano– en la infinitud del mundo de que es parte, se constituye finitamente infinita”. “[…] En el universo que se supone finito pero ilimitado, hay un número infinito de átomos de hidrógeno, así como un número infinito de proposiciones, y los diez primeros números dígitos de una serie de números naturales producen un número infinito de números. Pero lo infinito no es un número sino que los contiene a todos éstos. Lo infinito de los números es la posibilidad de los mismos de construir con ellos nuevos números”. “Si nos situamos en los mundos reales y posibles en los cuales vivimos, hablaremos de la infinitud del mundo social, tanto de la sociedad como de la cultura; de la infinitud del mundo mental, tanto del pensamiento como del sentimiento; de la infinitud del mundo de la vida, tanto de lo teleológico como de lo estratégico y de la praxis; ¿son estas infinitudes infinitas o nos sitúan sólo frente a lo real y a la conciencia de lo infinito?” “Estas infinitudes son infinitas y nos sitúan, al mismo tiempo, frente a lo real infinito y conciencia de lo infinito que es igualmente infinita […] Acto y potencia como lo que es siendo, como devenir, cambio, transformación, esto es lo infinito de lo finito. Lo infinito es aquello más allá de lo cual, en tanto acto, es su posibilidad de seguir siendo en su transformación y cambio.” “Todo hecho es infinitamente finito. Infinito es la posibilidad de lo finito. Finito es la actualidad –el ser acto– de lo infinito. No puede ni debe pensarse lo infinito como continente de la finitud. Si así fuese, tendríamos que preguntarnos: ¿en qué “punto” lo infinito se hace finito?, y esto es una contradicción, un sinsentido: lo particular es en cuanto es universal. […] El universo, en cuanto totalidad real y posible de los hechos del mundo, es un sistema transfinito, es el Sistema Universal”. Pero cabe señalar que en el interés de Miguel Ángel Rodríguez Rivas por el universo y por la sustancia del infinito no se asoma un cosmocentrismo. Mi padre fue precisamente un decidido antropocentrista. Nunca hubiera coincidido con su admirado B. Russell en empequeñecer la estatura del hombre frente al universo. Es más, decía don Miguel Ángel que los hombres son superiores a los ángeles porque éstos únicamente pueden ser buenos y citaba al respecto los versos de Gibrán Khalil Gibrán: “…y envié mi alma al infinito por ella a preguntar, y él me respondió diciendo: eres por igual infierno y cielo”. Mi padre creía en el hombre y en la capacidad de éste para auto-realizarse y progresar en su humanización. Creía –y no con fe ciega sino con el esfuerzo de la razón— que el hombre es esencialmente bueno y que le es innato el ejercicio responsable de su libertad, por lo cual naturalmente el hombre se orienta a adoptar por igual el imperativo moral kantiano y el ágape contenido en el mensaje del Jesús Cristo, figura

5

histórica por quien tenía un gran respeto y de quien una vez me dijo: “hijo, a Jesús no hay que buscarlo; hay que vivirlo”. En la creencia de la natural y básica bondad del hombre, mi padre apreció a sus conocidos por encima de las circunstancias, lo que en él enalteció el valor de su amistad, que ciertamente no prodigaba pero que sabía preservar –como pueden dar fe sus amigos de distintas épocas y especialmente el grupo universitario de entrañables amigos arequipeños que hacía tertulia intelectual en el bar “Crillón Serrano”, allá por los años de 1950--. La prolongada amistad de mi padre con los integrantes de este grupo –también maestros universitarios: señores Barreda, Gómez, Guzmán, Portocarrero, Tito, entre otros— para mi padre se desarrolló como un lazo de por vida, inclusive contrariando el sentir social. Cuando en 1982 el periodista Gustavo Gorritti le preguntó, en una entrevista, qué pensaba de su antiguo alumno Abimael Guzmán –ya por entonces el más conspicuo réprobo social— mi padre, que rechazaba categóricamente el terrorismo, contestó: “sigue siendo invariablemente mi amigo”. Es que don Miguel Ángel nunca fue ni quiso ser “políticamente correcto”. Si hubiera que dibujar una efigie de mi padre, en ella habría que incorporar su desprecio por lo que ahora se denomina sociedad del espectáculo y cultura de masas y su desapego al hedonismo; también habría que incorporar su identificación con una concepción heróico-trágica de la vida, no la próxima a Unamuno sino la nutrida con la singladura vital de personajes como Johannes Kepler, Gottfried Leibniz, Inmanuel Kant y Ludwig van Beethoven, a quienes don Miguel Ángel admiraba especialmente y no sólo por sus grandes talentos sino por su excepcional capacidad para afrontar y superar las desdichas y el desconsuelo que los aquejaron. Pero él, mi padre, hubiera rehusado cualquier efigie personal, más todavía porque –a diferencia de los mencionados— no era melancólico ni taciturno y aunque no tenía presta la risa, en su hogar mayormente mostraba una particular alegría de vivir. Miguel Ángel Rodríguez Rivas desposó a Luz Yolanda Sosa Gómez Sánchez, mi querida madre, y fue un matrimonio bendecido durante casi 60 años, hasta el final de la vida terrena de ella, por el amor, el respeto y la tolerancia. A sus ocho hijos les dieron una educación liberal, basada en el ejemplo más que en prescripciones y en este aspecto del hogar familiar, el mayor logro de ambos fue crear el ambiente intelectual y afectivo que nos ha permitido adquirir valores que en alguna medida nos aproximan –pero sólo nos aproximan-- a su inalcanzable estatura de padres. Mi padre y su muy amada esposa, con austeridad y dedicación indesmayable a la educación de sus retoños, y contagiando su amor por la cultura clásica antigua y de la modernidad, edificaron una familia que atesora gratísimos recuerdos como las mañanas dominicales en que todos compartíamos y comentábamos la lectura de varios diarios locales, prolongando el diálogo hasta la sobremesa del almuerzo; las veces inesperadas en que el padre llegaba a casa con el estimadísimo regalo de un paquete de libros –novelas de aventuras: Salgari, Verne— bajo el brazo, que los hermanos disputábamos para leer; las tardes acompañadas de piezas de música variada que llegaron a ser entrañables, como

6

“Bolero” de Ravel, “Cavalleria Rusticana” de Mascagni y Targioni-Tozzetti, las sinfonías Quinta y Novena de Beethoven, el “Concierto de Varsovia” de Addinsell y hasta tarantelas napolitanas. Creo firmemente que don Miguel Ángel llegó a ser quien es gracias a su virtuosa y providencial unión conyugal con doña Luz Yolanda. Ahora, sus energías vitales se han incorporado nuevamente al Ser universal que los creó y que los recibe; sus espíritus desencarnados se han reunido, significativamente, el día que fue del cumpleaños de mi mamá; y sus cuerpos físicos yacen juntos y con el tiempo volverán a ser del mismo material esencial del que están formadas las estrellas. Así sea. Miguel Ángel Rodríguez Sosa 15 de agosto del 2012