El Socialismo de Fals

-

Upload

sisifo-libertario -

Category

Documents

-

view

4 -

download

0

description

Transcript of El Socialismo de Fals

-

Vol. 31, No. 102 (2010) 25

Fecha de entrega: 18 de noviembre de 2009Fecha de aprobacin: 8 de marzo de 2010

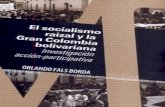

EL SOCIALISMO RAIZAL

DE FALS BORDA

FALS BORDASS RAIZAL SOCIALISM

Diego Jaramillo Salgado*1

Resumen

El ensayo explora los principios bsicos y los supuestos tericos del socialismo raizal propuesto por el socilogo colombiano Orlando Fals Borda. Este socialismo es presentado como una propuesta enraizada en la Investigacin Accin Participativa (IAP), haciendo nfasis en su origen en las experiencias histricas revolucionarias de los pueblos originarios y diversos sectores populares de Amrica Latina. Igualmente, se resalta su contenido po-pular, humanista, democrtico y epistmico. El ensayo tambin explora sus acercamientos y sus diferencias con el pensamiento de Marx.

Palabras clave

Socialismo, raizal, cultura, popular, epistemologa, revoluciones.

Abstract

The essay explores the basic principles and the theoretical assumptions of the rooted socialism proposed by the Colombian sociologist Orlando Fals Borda. This socialism is shown as a deep-rooted proposal on the Participative Action Research (PAR), setting emphasize in its origin on the revolutionary historical experiences of the native and diverse popular areas of Latin-America. Likewise, its popular, humanist, democratic and epistemic contents are highlighted. The essay also explores its encounters and its differences to the thoughts of Karl Marx.

* Doctor en Estudios Latinoamericanos. UNAM. Profesor jubilado de la Universidad del Cauca. Correo electrnico: [email protected]

-

26 Cuadernos de filosofa latinoamericana

Key words

Socialism, rooted, culture, popular, epistemology, revolutions.

Introduccin

Cuando Fals Borda recibi la Orden Gerardo Molina, en septiembre de 2002, refirindose al maestro que le daba su nombre, plante la dualidad entre el intelectual y el poltico como problemtica, en relacin con el devenir de la universidad colombiana, sujeto a vaivenes cclicos de nfasis en la accin, en unos perodos, y de aislamiento de la realidad social, al convertirse en tecncratas y apolticos, en otros. En ese momento anun-ciaba la llegada de un ciclo, que superara o sintetizara los anteriores, expresado en la figura del equilibrio vivencial que tena el Maestro Molina entre el intelectual y el pol-tico (Fals Borda, 2003, p. 139). Orientacin que se pondra en direccin del largo proceso acreditado por l a travs de la adopcin de la Investigacin Accin Participativa (IAP); pues en ella se produce la confluencia de una teora y metodologa acadmicas con el movimiento prctico de las comunidades y de los pueblos. Si bien la investigacin en este caso no obedece a un compromiso po-ltico directo con una organizacin poltica, como es la crtica que subyace al carcter problemtico de esa dualidad, si lo es desde el punto de vista de los fines implcitos en ese tipo de bsquedas.

De la misma manera, su propuesta de un socialismo parti del estudio y recorrido de nuestra propia historia, basndose en la histo-riografa de fuentes primarias y secundarias, y en la respuesta a demandas polticas que planteaban la sociedad y los movimientos polticos en que militaba. Aunque, a decir verdad, l mismo hace una autocrtica a su formacin inicial de socilogo positivista que le impidi entender a las utopas como algo digno de consideracin acadmica (Fals

Borda, 1992, p. 1). Es decir, inmerso en la lgica y en los procesos de los desarrollos de las ciencias, por fuera de su articulacin con la vida social y cultural. A rengln seguido da cuenta de que fueron la experiencia ex-trauniversitaria y el testimonio de los an-helos revolucionarios de la dcada siguiente (los trridos aos 60) los que cambiaron su visin y lo aproximaron a las utopas.

De ah, que los principios del socialismo por l estructurados no se circunscriben al estudio minucioso de los clsicos del socialismo; tambin se desprenden del mo-vimiento prctico de los pueblos. Mucho ms en un caso como el colombiano en que la investigacin en el campo y en diferentes regiones, en las dcadas del setenta y el ochenta del siglo pasado, obligatoriamente imponan el encuentro del investigador con actores del conflicto armado. En particular de las guerrillas que planteaban estrategias de construccin del socialismo, y su insercin en la dinmica de los movimientos sociales alentaban la lucha por una nueva sociedad en esa direccin. No propiamente desde una estrategia educativa centrada en discursos que clarificaran su significado. Ms bien, desde la lucha directa, en este caso armada y a travs de la movilizacin, como pedagoga hacia la nueva formacin social.

De los principios y supuestos tericos del socialismo

Quiz eso nos permita identificar, en los principios y supuestos tericos por l pro-puestos, una raigambre en las luchas propias de los pueblos, las subversiones producidas a lo largo de la historia, las revoluciones en la transicin del feudalismo al capitalismo, sus

-

Vol. 31, No. 102 (2010) 27

diferentes modalidades en Amrica Latina, y las dinmicas de las comunidades y de los pueblos reaccionando contra los intentos de arrasamiento y hegemonizacin.

No parte entonces de principios marxistas, que ya eran socializados en Colombia cuando regres al pas en 1948. Ms bien tiene como punto de partida las teoras del conflicto y del cambio social, y el anlisis de la crtica conflictividad que, bajo la forma de violen-cia, se radicaliz en Colombia a partir de ese ao con el asesinato de Jorge Elicer Gaitn. Registro en el que particip, conjuntamente con el sacerdote Germn Guzmn y Eduardo Umaa Luna, por medio de la investigacin que condujo a la elaboracin del texto cl-sico La Violencia en Colombia, publicado en 1962. Pues no solamente confirmaba una especie de reacomodamiento de la que luego denominara Primera Repblica, sino tam-bin la constatacin de las dificultades de las masas para poder lograr una transformacin social. Al mismo tiempo, las limitaciones que tuvieron partidos y grupos como el comunista, y los socialistas para dirigir los procesos de transformacin social. A pesar de ello consideraba inevitable encontrar una sedimentacin de prcticas comunitarias, relegadas u olvidadas que encerraban en su interior el germen de un nuevo pas. Base esencial de lo que seran los fundamentos bsicos del socialismo que consider per-tinentes para el pas y para Amrica Latina.

Ya desde su texto Las Revoluciones incon-clusas en Amrica Latina, escrito en 1968, insinuaba esta directriz; pues estaba orientado a encontrar los hitos de revoluciones que no llegaron a ser, pero dejaron signos que, ac-tualizndose, reemprendieron otros procesos explicativos del fermento revolucionario que recorra a la regin en la dcada del sesenta del siglo pasado. Orientacin por s renovadora, pues se sala de la discusin de la izquierda del perodo que circunscriba la lucha por el socialismo a la adscripcin que se

hiciera a una de las corrientes del marxismo internacional. Luego, en El Socialismo que queremos, escrito en 1982, lo hace explcito al afirmar:

El socialismo nuestro, bien enten-dido, ha sido y seguir siendo una bsqueda creadora de vas propias para resolver a favor de los intereses generales y del pueblo trabajador, con equidad y autonoma, los pro-blemas que nos plantea la historia de nuestros orgenes, el mundo en que vivimos, y los imperialismos capitalistas que nos asedian (Fals Borda, 1982, p. 1).

Metodologa y principios que no lo abando-narn jams y sern parmetros que le posibi-litarn el desarrollo de su capacidad creativa. Pues no solamente se trataba del seguimiento de los desarrollos tericos que se producan en el momento, sino fundamentalmente el descubrimiento de los aspectos de la propia historia cultural y de resistencia y de lucha que pueden ser terreno frtil para la nueva sociedad que se quiera construir.

Por ello, un punto de partida para identificar los supuestos que le dan sentido al socialismo que propone es su identificacin de cuatro rdenes sociales en la historia nacional. El orden social lo define como El conjunto de formas de vida actuante que se manifiestan en una sociedad durante un perodo hist-rico, a travs de mecanismos conformados por elementos socioculturales (Fals Borda, 2008, p. 36). Necesarios en su estudio porque logra mostrar las diferentes tradiciones e identidades que estn ancladas en la historia cultural del pas, y los perodos o acciones de subversin que enriquecieron la memoria histrica, germen ineludible de cualquier nueva construccin social.

Un primer orden es el ayllico que da cuenta de aqul construido por el aborigen pre-

-

28 Cuadernos de filosofa latinoamericana

colombino. En el cual encontrar rasgos especficos que darn sentido a la formacin de la nacionalidad. El segundo, es el seo-rial y de castas, impuesto por los invasores espaoles en el siglo XVI, el tercero es el burgus-conservador ubicado a partir del siglo XIX. El cuarto es el social burgus que se desarrolla a lo largo del siglo XX. Un quinto orden sera la opcin de construc-cin de una sociedad que superara todos los rdenes superiores, pero integrndolos en aquellos aspectos que sean positivos para el desarrollo humano (Fals Borda, 2008, p. 10).

A su vez, estos rdenes seran transformados por sucesivas subversiones morales. Qu entiende, entonces, por subversin? Es aque-lla condicin que refleja las incongruencias internas de un orden social descubiertas por miembros de ste en un perodo histrico determinado, a la luz de nuevas metas va-loradas que una sociedad quiere alcanzar (Fals Borda, 2008, p. 32). Definicin a la que llega despus de analizar el significado negativo y peyorativo que generalmente se le da y encontrarle su opcin positiva en los procesos de transformacin social y el conte-nido moral que le es congruente. La primera subversin moral es:

La cristiana, representada por la cruz y la espada de los europeos. La segunda es la liberal inspirada en la Ilustracin de mediados del siglo XIX que tuvo tambin visos socia-listas y radicales, valores frustrados por el orden burgus. La tercera es la socialista de comienzos del siglo XX a su vez seguida por la alianza del orden social burgus (Fals Borda, 2008, p. 10).

Consecuentemente, admitir una cuarta sub-versin moral que denomina la neosocialista que anunciara el quinto orden propuesto.

De esta manera, la opcin del socialismo est inscrita en los sentidos culturales, polticos y sociales que los pueblos han construido a tra-vs de la historia. No se tratara, entonces, de la aplicacin de formatos doctrinarios a una sociedad que no los reconoce como propios. Tampoco dara cabida a la construccin que hicieran partidos u organizaciones preten-diendo imponer a la sociedad modelos experi-mentados en otros pases. No quiere decir esto que excluya opciones tericas y doctrinarias o experiencias polticas producidas en otras sociedades. Se trata ms bien de apropiarse de ellas, pero en funcin de lo que vaya marcando la propia historia nacional y lucha de los pueblos. Porque, segn l es tiempo, pues, de retomar nuestra historia y geografa real, apreciar ms nuestras culturas y revivir los valores fundantes de nuestras naciones y comunidades (Fals Borda, 2007, p. 17).

Por ello enfatiza que su propuesta debe partir de identificar los contenidos de la vida cultu-ral y comunitaria de los que denomina pue-blos originarios, que asume como fundantes de nuestra nacionalidad. En cuanto hay unas races culturales y sociales en la sociedad y en la historia nacional que son insumo bsico para cualquier nueva sociedad que se quiera construir. A partir de all se estructuran prcticas culturales y valores que se vuelven necesarios, siempre y cuando se produzca su reconocimiento, para la transformacin social. Cules son estos pueblos originarios para Fals Borda?:

Hemos destacado cuatro: los ind-genas primarios, los negros de los palenques, los negros cimarrones rebeldes contra los esclavistas desde el siglo XVII; los campesinos-arte-sanos pobres antiseoriales de ori-gen hispnico de la poca colonial, y los colonos y patriarcas del interior agrcola en expansin desde el siglo XIX (Fals Borda, 2007, p. 16).

-

Vol. 31, No. 102 (2010) 29

Dando pie, de este modo, a establecer relacio-nes con procesos similares en Amrica Latina que, sin repetirse, posibilitan la opcin de dar forma a un socialismo como el que propone para Colombia. Fundamentalmente por his-torias y procesos similares que la memoria cultural permitir deshilvanar en la formacin de una nueva sociedad.

Delimita, en esta forma, el campo de accin de unos actores que cimentan las races de la cultura nacional y portan valores que trascienden los modos de produccin en que se originaron para hacerse necesarios de reivindicar en una nueva construccin social. Desconoce esta interpretacin la existencia de otros actores sociales en la vida nacional? De ninguna manera, ms bien enfatiza los puntos de arranque que podran darle identidad a la nacin al confrontar y superar todas aquellas formas de hegemona y dominacin que las sometieron y relegaron haciendo de la exclusin, de la invisibilidad, o de su destruccin el signo permanente de afirmacin de prcticas y valores producidos allende nuestras fronteras. Ya lo planteaba, incluso, en su estudio sobre cooperativas de Colombia, Ecuador y Venezuela, por all a finales de la dcada del sesenta del siglo pasado, al proponer un modelo de accin cooperativa:

adecuado a las caractersticas his-tricas y a la idiosincrasia del cam-pesinado raso, un modelo basado en los aspectos dinmicos de su tradicin y suficientemente autno-mo y decidido como para liberar a los campesinos menos afortunados de las condiciones de opresin en que viven (Fals Borda, 1972, p. 18).

Conclusin a la cual llegaba despus de ve-rificar las formas de asimilacin, por parte de las polticas dominantes, del sistema cooperativo que se desarrollaba en Amrica

Latina. Sobre todo, si se tiene en cuenta que no pocos le apostaban a que su generalizacin fuera una salida a los impactos de capitalis-mo. Tendencia en la que se inscribe el autor, pero reinscrita en una sociedad socialista y democrtica.

El socialismo adquiere as un engranaje que construyen, o aportan a su realizacin, los pueblos y las comunidades. Al mismo tiem-po, se articula con procesos que la historia nacional fue registrando como expresiones de un socialismo que provena de Europa, pero que en las luchas polticas internas fue estableciendo sus propios cdigos cultura-les. Adems, la vida de las comunidades, y fragmentos de la propia historia nacional, expresan innumerables valores y prcticas culturales que muy bien pueden inscribirse dentro de procesos que se orienten hacia el so-cialismo. No circunscritas a una clase social, el proletariado, ni a la lucha de clases; mucho menos a dar solidez a una sola perspectiva en funcin de la dictadura proletaria, como lo establecan, diferentes organizaciones marxistas.

Por eso para l tiene un significativo valor la revolucin de mitad del siglo XIX, jalonada por las sociedades democrticas y por el liberalismo radical que le dieron al pas una primera experiencia con esa denominacin; as los supuestos y principios polticos fueran los del liberalismo. El golpe de estado del general Jos Mara Melo y su corto perodo de gobierno trazaran un derrotero al que la historia nacional recurrira permanentemente. En especial, como el camino que pudo seguir la repblica para implementar los logros que la humanidad haba efectuado en sociedades europeas y en Norte Amrica. La frustracin de esa accin por el socialismo quiso ser superada bajo una nueva orientacin en el siglo XX, a partir de la creacin del Partido Socialista en 1919 y del Partido Socialista Revolucionario en 1926. Si bien, Fals Borda no hace mucho nfasis en el carcter mar-

-

30 Cuadernos de filosofa latinoamericana

xista de las organizaciones que siguieron esa orientacin desde el denominado Grupo Co-munista creado por Luis Tejada, y an desde la corriente que en su nombre se expres en el partido que le antecedi, le es inevitable admitir que all se estructur un proceso de una nueva subversin moral. Porque no se haca slo en nombre de reformar las insti-tuciones a travs de la obtencin de derechos conculcados a los trabajadores y a las masas populares, sino tambin, porque llevaban en sus prcticas la lucha por la construccin de una nueva sociedad, identificada como socialista.

Socialismo raizal: hacia una definicin

Qu es, entonces, lo que Fals Borda define propiamente como socialismo raizal? Quiz no sea necesario hacer un seguimiento a su denominacin como tal, pues los contenidos de su concepto lo preceden en su definicin a lo largo de toda su trayectoria investigativa y de su actividad poltica. Sin embargo, sirva como referencia que en su literatura aparece predominantemente de manera explcita a partir de 2003. Antes de ello haba recurrido a un trmino de los huitotos Kaziyad, que significa despertar, renacer, amanecer, y tambin es la traduccin al Huitoto de la palabra desarrollo (Fals Borda, 2001, p. 12). Cuyo significado lo orienta hacia el desarrollo alternativo, en el que se incluyen todos los principios y estrategias del discurso socialista estructurados desde la dcada del setenta. Lo cual podra significar que la len-gua de un grupo tnico le daba un instrumento lingstico para reafirmar los postulados del proyecto de sociedad que haba construido.

Habra que empezar por registrar su aso-ciacin u homologacin con el humanista, el Ecosocialismo, la Democracia radical o la Democracia participativa. No en vano, pues el carcter humanista estara dado en

la reivindicacin de los derechos que, como los llamados derechos humanos, asume como consustanciales a todo ser humano o son fuente de su dignificacin como tal. Es decir, considera inevitable, para una sociedad que pretenda superar las anteriores que fueron inferiores a la realizacin humana, reivindicar para s aquello que haga posible una mejor convivencia social, no solamente de los pobladores de la sociedad que subvierte el orden establecido sino de todas aquellas que coexisten en el universo. De igual manera, las amenazas que se ciernen sobre la humanidad por el desarrollo extensivo de la industria, sin ningn control. La tala indiscriminada de los bosques, los ejercicios nucleares y el uso de armas qumicas y biolgicas y de las llamadas regulares, crean una amenaza a la sobrevivencia humana que un proyecto socialista no puede ignorar, por lo cual debe ser la base de sus principios para la nueva realizacin social.

Asimismo, el autoritarismo, la jerarquizacin verticalizada en el ejercicio de la poltica, la anulacin o limitacin de las libertades; tanto en pases capitalistas como en los que vivie-ron y viven las experiencias socialistas, hacen de la democracia radical un parmetro insus-tituible en el ejercicio de la vida socialista. Mucho ms, si la memoria histrica da como elemento necesario el reconocimiento de que el ejercicio del poder no puede seguir dndose desde ncleos burocrticos que desconocen e ignoran al conjunto de la sociedad para la cual gobiernan. En el caso de Fals Borda, se vuelve apremiante que esta perspectiva tenga en cuenta las dinmicas regionales y territoriales. No slo a travs de un proceso de descentralizacin producido desde arriba, sino tambin a partir del reconocimiento de la diversidad tnica y cultural y de la participa-cin directa de sus pobladores en las polticas que rigen su destino.

El socialismo raizal integra los anteriores aspectos como elementos constitutivos de

-

Vol. 31, No. 102 (2010) 31

su propia definicin. Es decir, que un ejer-cicio ecolgico, una democracia radical y una estrategia ecologista son condiciones necesarias para pensar en este nuevo tipo de socialismo. Tan articulado lo estn, que justamente la reivindicacin de lo humano no se hace solamente por el humanismo que la modernidad cre. Lo es tambin porque los pueblos y las comunidades han dado muestras de dignificacin de la vida. Sus prcticas en-sean una persistente lucha por las libertades, la autonoma, y el reconocimiento; sin que necesariamente tengan la formacin escolar que los haya predispuesto en esa direccin. Fals Borda reivindica la lucha de las socie-dades por garantizar un equilibrio ecolgico entre el hombre y la naturaleza que van ms all del lucro y de la rentabilidad. En parti-cular hace un gran reconocimiento de lo que esto significa en comunidades indgenas y afrocolombianas; resaltando sus mltiples enseanzas en diferentes regiones del pas y de Amrica Latina.

De igual manera, reitera permanentemente las experiencias que sobre el ejercicio de la de-mocracia radical se han dado en el pas. Una lejana, la del liberalismo radical de mitad del siglo XIX, considerada por algunos como un tipo de socialismo, (Vargas, 1972; Jaramillo, 1997) que se concreta en el ejercicio del poder del Estado por parte del general Jos Mara Melo y tiene su concrecin normativa en la Constitucin de 1863. Otra, no exenta de crticas, es la de la Revolucin en Marcha, 1936, en que fueron puestos a prueba princi-pios bsicos de la democracia liberal. Muchos otros, son registrados en el pas a travs de asambleas constituyentes o de formaciones de regin, como en el reconocimiento que le hace a los intentos de formacin de la Regin Surcolombiana en el periodo 2001-2003. En su interregno destaca la importancia que tuvo la Asamblea Constituyente del 91 y su producto, la actual Constitucin Nacional.

El socialismo raizal lo define como aqul que toma en cuenta las races histrico-culturales y de ambiente natural de nuestros pueblos de base (Fals Borda, 2007, p. 15). Planteado de esta manera, este socialismo parte de una reconstruccin de la simbologa, los mitos, las ritualidades, el lenguaje y las prcticas y procesos culturales que las comunidades y los pueblos han construido a travs de la historia. Significa esto que, ms all de las contradicciones de clase y de su correlacin con los cambios que se han producido en los modos de produccin, hay unas prcticas hu-manas, y prcticas culturales que se vuelven universales; as en su origen hayan partido de una experiencia especfica y particular. No se trata de desconocer o ignorar que hay sociedades con confrontaciones de clase. Es ms bien el reconocimiento de que, para la superacin de la lucha de clases, es conve-niente incorporar, en un proyecto poltico y social, principios y valores de prcticas culturales que han permanecido a travs de los cambios. A la vez, que no hay solamente lucha de clases entre dos polos opuestos de la sociedad; hay mltiples expresiones de la conflictividad social que hacen la historia y que no pueden desconocerse en un proceso de construccin de una nueva sociedad.

En esta direccin, no cabra la identificacin de clases sociales protagnicas o vanguardias en la accin de transformacin. El papel o la jerarqua que uno u otras pudieran tener en el proceso, no se establecen por una condicin a priori al que deben someterse las luchas sociales o las formas organizativas que se vayan estructurando. Es la dinmica de la movilizacin social de los movimientos y or-ganizaciones sociales, y de las organizaciones polticas que actan en correspondencia con ello, las que definirn el rol que cada clase o sector social puede tener en el proceso de transformacin. Sin embargo, si es claro que a un orden burgus no se le puede encontrar un proceso de transformacin que est ali-

-

32 Cuadernos de filosofa latinoamericana

mentado y liderado por quienes ejercen su control y su dominio. Sin enfatizar en la lucha de clases, hay un implcito reconocimiento de ella al aceptar que un nuevo orden slo se produce si se estructura de abajo hacia arriba. Es decir, si el nuevo poder logra constituirse a partir de los que fueron sometidos y explota-dos, subyugados y vilipendiados, en el orden econmico y social que se quiere superar. No obstante, no es claro que el socialismo por l propuesto prescinda de clases sociales que existan porque lo hacen a travs de la plus-vala, de la ganancia o de la renta de la tierra. Slo que ellas garantizaran su existencia en cuanto se supediten a los fines colectivos que determine el nuevo orden social.

No estamos entonces frente a un postulado marxista que socialice totalmente los medios de produccin. Estaramos ms bien iden-tificando una especie de socialdemocracia, pero con las limitantes que le impondra el socialismo raizal en relacin con los impactos ecolgicos de la industria y de las limitacio-nes que el estado establecera para que fuera efectiva una redistribucin del capital y la riqueza en el conjunto de la sociedad. Una orientacin en este sentido la da su referencia a desarrollos tericos de la obra de Marx en el coloquio que convoc a diferentes inves-tigadores para celebrar el centenario de su muerte. En l, Fals Borda destac al marxista ind Barun De, quien planteaba que:

segn la experiencia de la India la lucha de clases no poda verse como se ha visto tradicionalmente, esto es, como un conflicto de oposicin di-recta entre contrarios, en una especie de relacin binaria de oposicin: la clase burguesa y la clase proletaria. Que en la prctica no existe esa lu-cha binaria sino una lucha mltiple de clases. Son diferentes clases que hacen alianzas o que suman sus recursos frente a diversos enemigos

[] La posibilidad de una lucha mul-ticlasista (Fals Borda, 1983, p. 15).

Lo cual no quiere decir que renuncie a tener en cuenta los postulados marxistas. Su va-loracin de la vigencia de sus anlisis del capitalismo, Fals Borda, 2003, p. 81) como el reconocimiento de sus aportes en los pro-cesos revolucionarios y del desarrollo de la humanidad as lo testimonian.

Si quisiramos encontrar a quin o a qu se orientaran las acciones que emprendan quienes luchan por el socialismo raizal, no habra dudas para establecer que Fals Borda lo ubica en el capitalismo del cual explcita-mente afirma que est llevando al mundo a la destruccin. Conclusin que deriva del anlisis de los impactos del capitalismo ac-tual bajo su forma neoliberal. Quiz pudiera encontrarse en el conjunto de su obra que si los Estados y sociedades de Amrica Latina se hubieran orientado por la aplicacin de aquellos principios de la Democracia Liberal que le fueron clsicos, hubiera podido esperar que una subversin moral produjera, de una manera ms natural, los cambios necesarios para orientarse hacia el socialismo. Todo su trabajo en la lucha por dar una redefinicin territorial a la nacin conducente a la consti-tucin de una repblica regional unitaria, as lo indica. Es decir, su confianza en que desde la accin y el espritu de los pueblos en al-deas y villorrios se producira una fuerza que podra conducir a la transformacin de los esquemas de dominacin y de explotacin. Sin embargo, el estudio de la historia nacional y mundial y el conocimiento de otras investi-gaciones antropolgicas, religiosas, etc., y su seguimiento a procesos que se precipitaron en el mundo desde la dcada del 80 del siglo anterior con el neoliberalismo, le dieron elementos suficientes para concluir que la estrategia deba enfocarse hacia el desmoro-namiento del capitalismo. Al mismo tiempo, la experiencia de las grandes movilizaciones

-

Vol. 31, No. 102 (2010) 33

a nivel mundial de los movimientos sociales en contra del neoliberalismo, le indicaron un camino para su transformacin.

La dinmica de los movimientos sociales en Amrica Latina le dio argumentos de una mayor contundencia sobre las posibilidades de que, para lograrlo, la violencia slo sera necesaria en casos extremos. La misma expe-riencia de Lula con el Partido de los Trabaja-dores del Brasil fue reconocida con elogios en esta perspectiva. Igualmente, las que vivieron Argentina y Uruguay; sin que en ninguno de los tres pases, sus gobernantes plantearan una orientacin hacia el socialismo. Aunque, en ellos no fue estrictamente tan contundente la accin de los movimientos sociales; sin desconocer las grandes movilizaciones uru-guayas en contra de algunas privatizaciones ni las del pueblo argentino cuando la crisis financiera lo condujo al momento ms crtico de su historia.

Quiz, la mayor esperanza la ubic en los procesos que viven Bolivia y Ecuador, en tanto que all fue explcito el papel de los movimientos sociales en las transformacio-nes institucionales y constitucionales que se produjeron. Y no de cualquier manera, pues se realizaron en los dos pases con ms alto porcentaje de poblacin indgena en Sura-mrica, con las implicaciones que ello tiene, en relacin con sus tradiciones culturales, y su permanencia a travs de las luchas de resistencia, en la construccin de la nueva so-ciedad. En cuanto tal, el socialismo raizal ad-quira cuerpo porque se estn transformando las estructuras gubernamentales existentes, propiciando el camino hacia la construccin de una sociedad que garantice condiciones de dignidad y de justicia de su pueblo.

De all que, reiterando, no podra derivarse del pensamiento de Fals Borda que su so-cialismo conduzca a la socializacin de los principales medios de produccin. Si bien para garantizar la Dignidad y la justicia se

requiere una redistribucin de los ingresos y de la propiedad, no necesariamente ello pasa por el traslado de la propiedad al Esta-do. Nuevamente estaramos en frente de un punto de distanciamiento con los postulados marxistas. Pues, si bien argumenta que los pueblos requieren pasar del reino de la ne-cesidad al de la libertad, como lo planteaba Marx, no necesariamente ello se lograra con la limitacin a toda iniciativa privada. Sera necesario, s, garantizar una justicia social que posibilitara una forma de distribucin de la riqueza y de acceso de la gran mayora de la poblacin, tanto a los bienes necesarios para su existencia material y biolgica, como a todos aquellos bienes culturales y espirituales que les est vedado dentro del capitalismo.

Su definicin de cultura podra ser de gran ayuda para clarificar la orientacin que propone. Sobre todo si la entendemos como realizada dentro de esa nueva construccin social. Pues la define como:

elemento bsico de las paz social, econmica y poltica, como resul-tado del equilibrio entre razn y naturaleza que debe resolver la falsa dicotoma entre cuerpo y alma. As una nueva escala de valores debe aparecer ante la crisis capitalista mundial, que redefina al trabajo no como remisin ni rescate ni escla-vitud, sino simplemente como la realizacin de una vida plena y dig-na, en lo que sta tiene de ms gozo, intenso y cierto: la creacin y el servicio (Fals Borda, 2007, p. 142).

De lo cual se desprende que slo podra efectuarse este postulado si se supera una sociedad que se sita en el mercado y en la cosificacin de las relaciones humanas. Pues, slo as el trabajo adquirira esa connotacin de desarrollo de las capacidades creativas de los seres humanos. Sera igualmente el en-

-

34 Cuadernos de filosofa latinoamericana

cuentro con los espacios posibles de realiza-cin humana que los mismos seres humanos iran creando sin las limitaciones que hasta ahora le impone la voracidad del capital. Ten-dencia que muy bien podra coincidir en gran parte con los postulados ontolgicos de Marx en los Manuscritos en cuanto que slo en la sociedad comunista se podra efectuar una completa realizacin humana, y con los de Estanislao Zuleta al plantear que la capacidad de goce y creatividad humanas estn limita-dos en una sociedad en que el ser humano se define por su relacin o apropiacin con las cosas; es decir, por la propiedad privada y las mercancas (Zuleta, 2004).

Por ello, la participacin popular; es decir, la democracia radical, adquiere una importancia sin igual. Puesto que no estara de acuerdo con que la historia repitiera el ejercicio de prcticas burocrticas en nombre del socia-lismo, como las de los estados socialistas de Europa del Este, que viciaran su realizacin. Tampoco la de la implementacin de doctri-nas externas a la vida de las comunidades y de los pueblos que distorsionaran lo que los pueblos, las comunidades y la ciudadana han podido construir. Adems, es necesario:

apelar a la fuente primigenia del po-der que es el pueblo soberano. [] Se necesita reconocer, articular y hacer respetar la organizacin propia o autnoma de la sociedad civil que se expresa en movimientos socia-les y en espacios vitales mnimos, empezando con la gente de carne y hueso que habita veredas, laderas, barrancos, o valles, el pueblito vie-jo desarmado que vive de su fuerza de trabajo (Fals Borda, 2000, p. 47).

Su confianza en que all es donde se origina la fuerza de la nueva sociedad, es la que da sentido a la recuperacin y reconocimiento

de sus prcticas culturales que den cuerpo a las demandas de la transformacin social.

Son muchos otros los aspectos que podramos considerar en relacin con el proyecto de socialismo que Fals Borda presenta. Entre ellos, por ejemplo, todo lo relacionado con el territorio y sus implicaciones en la formacin de un nuevo pas y una nueva sociedad; o el significado de la tradicin en la afirmacin de los valores culturales. O hasta dnde llega la deuda con la cultura europea en relacin con este campo. Sin embargo, para concluir, no podramos dejar de mencionar dos aspectos que para l se convierten en imprescindibles para garantizar una nueva subversin moral: la I(A)P y la educacin, en cuanto son parte constitutiva de cualquier proceso de trans-formacin social. No en el significado que le asignaba la Ilustracin europea, sino en relacin con que ellas se articulan en la iden-tificacin y valoracin de las diversidades culturales, tnicas y de gnero y en cuanto desarraiga por las bases aquello que es con-gruente con las utopas (Fals Borda, 2007, p. 102). No en relacin con establecer otro parmetro o paradigma inamovible como lo impuso el logocentrismo europeo; ms bien con el desarrollo de prcticas cientficas que se colocan explcitamente a favor de las cla-ses explotadas y oprimidas de la sociedad o de procesos de transformacin social, hacia la formacin de un nuevo humanismo no homo-genizador sino situado en la diversidad. De igual manera, una educacin y una pedagoga que no se establezcan por fuera de dichos procesos sino construidos a travs de ellos, y, desde all, contribuyan con sus desarrollos a la renovacin de los saberes, desde las propias condiciones de vida cultural y social de las comunidades y pueblos.

De esta manera Fals Borda abre caminos de alternativa frente a la sociedad capitalista que desde su construccin, por las leyes mismas

-

Vol. 31, No. 102 (2010) 35

de su propia dinmica, ha generado des-igualdad econmica y social. A la vez, deja reflexiones que cuestionan al educador y al investigador respecto de la funcin social que como tales debe tener. Optando, sin dudarlo, por el compromiso de todos de coadyuvar en la realizacin de la subversin moral que sociedades como la nuestra requieren con urgencia. Por eso podramos concluir con una cita de su texto de clausura del Congreso Mundial de Convergencia en Investigacin Participativa 97: Estado del arte:

parece que an podemos sobrevi-vir como humanos y controlar los desastres que autogeneramos; que todava tenemos la posibilidad de reorganizarnos en otras formas ms eficaces y satisfactorias, y de llegar a ser felices en alguna medida acepta-ble, con un nuevo humanismo (Fals Borda, 1998, p. 255).

Referencias

Fals Borda, O. et l. (1962). La Violencia en Colombia. Bogot: Tercer Mundo.

Fals Borda, O. et l. (1972). El Reformismo por dentro en Amrica Latina. Bogot: Siglo Veintiuno.

Fals Borda, O. et l. (1979). Campesinos de los Andes. Bogot: Punta de Lanza.

Fals Borda, O. et l. (1981). Las Revoluciones Inconclusas en Amrica Latina 1809-1968. Bogot: Siglo Veintiuno.

Fals Borda, O. et l. (1982). El Socialismo que queremos: un nuevo pacto social y poltico en Colombia. Cali: FUNCOP.

Fals Borda, O. et l. (1983). Marx y el tercer mundo. En Fals Borda, O et l. El Mar-

xismo en Colombia. Bogot: Universidad Nacional de Colombia.

Fals Borda, O. et l. (1988). La insurgencia de las provincias: hacia un nuevo or-denamiento territorial para Colombia. Bogot: Siglo Veintiuno.

Fals Borda, O. et l. (1992). Vigencia de utopas en Amrica Latina. Ponencia presentada en el VI Encuentro de Cien-cias Sociales, Feria Internacional del Libro, Guadalajara, Mxico. (Material fotocopiado).

Fals Borda, O. et l. (1988). Compilacin y anlisis. Participacin popular: retos del futuro. Bogot: ICFES, IEPRI, COLCIENCIAS.

Fals Borda, O. et l. (2000). Accin y espacio: autonoma en la Nueva Repblica. Bogo-t: Tercer Mundo Editores en Coedicin con la Universidad Nacional.

Fals Borda, O. et l. (2001). Kaziyadu: Re-gistro del reciente despertar territorial en Colombia. Bogot: Ediciones Desde Abajo.

Fals Borda, O. et l. (2003). Ante la crisis del pas: Ideas-Accin. Bogot: Ediciones El ncora y Panamericana.

Fals Borda, O. et l. (2007). Hacia el So-cialismo Raizal y otros escritos. Bogot: Ediciones Cepa y Desde abajo.

Fals Borda, O. et l. (2008). La subversin en Colombia, el cambio social en la historia. Bogot: Ediciones Fica-Cepa.

Jaramillo Salgado, D. (1997). Las huellas del Socialismo. Los discursos socialis-tas en Colombia 1919-1929. Coedicin Universidad Autnoma del Estado de Mxico, Toluca y Universidad del Cauca. Popayn: Toluca.

-

36 Cuadernos de filosofa latinoamericana

Vargas Martnes, G. (2007). Colombia 1854: Melo, los artesanos y el socialismo. (La dictadura democrtico-artesanal de 1854, expresin del socialismo utpico en Colombia). Medelln: La Oveja Negra.

Zuleta, E. (1986). Arte y Filosofa. Medelln: Percepcin.