El Drama Del Purgatorio Plasmado en Una Pintura Colonial

-

Upload

isaias-chavez-lagos -

Category

Documents

-

view

34 -

download

1

Transcript of El Drama Del Purgatorio Plasmado en Una Pintura Colonial

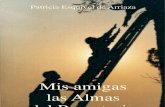

El drama del purgatorio plasmado en una pintura colonial

Rafael Alas es un arquitecto salvadoreño que se ha interesado en el campo de la historia del arte, adentrándose particularmente en un estudio iconográfico e iconológico de las obras. En esta oportunidad nos ofrece un análisis del purgatorio plasmado en una pintura del siglo XVIII conservada en el Salvador. La obra presenta un tema que sin duda fue un instrumento de miedo para la población de la época en que fue pintada, y constituye un documento plástico tras el que pueden descubrirse múltiples aspectos de la sociedad de ese momento. Al adentrarse en la visión del cuadro, Alas incluye primero una referencia hacia el significado del Purgatorio, a su concepto y simbolismo y la forma de representarlo en Europa, explica sus componentes y cómo fueron reinterpretados éstos por los pintores regionales, especialmente en la que fuera Provincia de El Salvador. El drama del Purgatorio resulta por lo demás interesante en su descripción y narración, pero lo es más porque permite hilar una serie de representaciones similares en otras provincias de la Capitanía General de Guatemala, y además porque muestra la vitalidad con que el tema se desarrolló en El Salvador, donde curiosamente hay mayor evidencia de esta representación que en las otras provincias. Sin duda, el aporte de este autor puede resultar muy aislado, con un enfoque en el que únicamente se contemple el mensaje como algo muy concreto, pero hay que hilarlo hacia las demás obras similares existentes tanto en el Salvador como en el resto de Centroamérica, y por otra parte, empezar a conocer cuáles son los aportes con que esta provincia se relacionó con el resto de las integrantes de la Capitanía General de Guatemala.

Autor(es):

Rafael Alas Vásquez

Fecha:

Abril de 2008

Texto íntegral:

1El Purgatorio1 es un concepto que ha sido muy discutido desde que empezó a formarse y a ser comentado a lo largo de la Edad Media. La palabra Purgatorio proviene del latín “purgo” o “purgare”, término que quiere decir limpiar o lavar2, De acuerdo a la Nueva Enciclopedia Católica, el Purgatorio es el lugar o estado fuera de este mundo, en donde las almas que han muerto en estado de gracia, expían sus pecados veniales y mortales, ya perdonados en vida, o también los pecados veniales no perdonados, hasta que, purificadas por completo, pueden entrar al Cielo3. A pesar de las discusiones y ataques en contra de la existencia del Purgatorio, la Iglesia Católica se ha apoyado en las consideraciones de los Padres de la Iglesia y ciertas referencias, aunque no directas, del Nuevo y del Antiguo Testamento, En éste último se encuentra el episodio de Judas Macabeo (2 Macabeos, 12: 39-45), en donde se narra que éste realizó una colecta para ofrecer sacrificios por los que murieron en pecado, finalizando la historia al decir que es una práctica recomendable el rezar por los muertos, para que sean perdonados de sus pecados. A través de este pasaje, así como de otras referencias indirectas del Nuevo Testamento, como la que se encuentra en la Primera Carta a los Corintios (3, 13-15) en donde se habla que el fuego probará la obra de cada cual, se deduce la existencia de un estado del alma en donde ésta es purificada a través de fuego para su posterior entrada en el Paraíso.

2Jacques Le Goff ha estudiado a profundidad este tema, en su libro El nacimiento del purgatorio. Le Goff menciona a dos patriarcas griegos: Clemente de Alejandría y Orígenes como dos pioneros en la formación del concepto del Purgatorio. El primero distingue entre dos categorías de castigo, uno en esta vida y otro en el más allá[4]; a su vez Orígenes menciona que existe una purificación del alma después de la muerte5. Sin embargo, Le Goff afirma que, fue San Agustín (354-430) quien de una manera más decisiva abordó el concepto clásico del Purgatorio. Este santo distinguió entre el fuego eterno y otro que termina con el Juicio

Final, afirmando también la eficacia de las oraciones por los difuntos6.Otro personaje importante en este desarrollo es San Gregorio el Grande (540-604), quien es considerado por Le Goff “el último fundador del Purgatorio” Este Papa menciona, en su obra Los diálogos, la existencia de un fuego purgador para ciertos pecados menores7. Por otro lado es San Gregorio quien se considera el iniciador de la tradición de las llamadas “Misas Gregorianas”, cuando relata que un monje fue liberado del fuego purificador a través de la celebración de treinta misas en los treinta días siguientes a su muerte; es por ello que San Gregorio afirma que las almas pueden ser socorridas con limosnas, oraciones y sobre todo con la celebración de misas.

3Sin embargo, el surgimiento del nombre “Purgatorio” para identificar el lugar donde se ubica este fuego purificador, no acontece sino hasta fines del siglo XII, de acuerdo a Le Goff. Es así cuando en el siglo XIII aparece la obra de Jacobo de Vorágine, La leyenda dorada, la cual describe muchas historias acerca de las almas en el Purgatorio, algunas de éstas relacionadas con la vida de San Gregorio. Posteriormente, en el siglo XIV, Dante Alghieri describe vívidamente el Purgatorio en su “Divina Comedia”, a través de siete diferentes niveles ubicados en una montaña y en donde no se relaciona a este lugar únicamente con fuego. En ésto último coinciden algunos de los místicos de ese tiempo ya que Santa Francisca de Roma (1384-1440) menciona la existencia de hielo, aceite hirviendo y metal líquido, además del fuego, entre los tormentos de las almas en el Purgatorio, siendo éstas asistidas por ángeles en sus sufrimientos8. Más adelante, Santa Catalina de Génova (1447-1510), en su obra Tratado sobre el purgatorio, describe la complejidad del estado del alma en este lugar cuando menciona que ésta experimenta la felicidad y el dolor más grande a la vez, ya que se siente llena de amor por Dios pero también ve sus imperfecciones, las cuales le impiden reunirse con su Creador9. Santa María Magdalena de Pazzi (1566-1607) confirmó las aseveraciones de las visionarias anteriores ya que contemplo en el Purgatorio a los ángeles guardianes de cada alma confortándolas en sus sufrimientos, mencionando también que las almas se veían sufrir a la par que estaban contentas y animadas10. Estas descripciones se tomarán en cuenta más adelante para representar el Purgatorio en el arte, aunque no se puede negar que dentro de la variedad de tormentos que se describían, el fuego fue el más favorecido tanto en pintura como en escultura.

4Mientras los santos y místicos aportaban las visiones que confirmaban la existencia del Purgatorio, éste viene a ser mencionado por la Iglesia Católica hasta el Segundo Concilio de Lyons (1274), más adelante en el Concilio de Florencia (1439) y en el de Trento (1549-1563). En éste último se le dio énfasis a la doctrina del Purgatorio para responder a los ataques de los Protestantes, quienes negaban su existencia. Es así como en la vigésima quinta sesión, en diciembre de 1563, se proclamó que “la doctrina del Purgatorio, transmitida por los Padres y Santos Concilios, debe ser creída (por los fieles) y mantenida por la fe en Cristo, siendo enseñada y predicada en todo lugar11”. Este decreto puede resumirse en dos puntos principales:

5a) Existe un lugar de purificación llamado Purgatorio, en el cual las almas que mueren con pecados menores son limpiadas y purificados hasta su encuentro con Dios.

6b) Los feligreses pueden ayudar a las almas en el Purgatorio con oraciones, limosnas y especialmente con misas. Este Concilio también afirmó que las misas pueden ser ofrecidas por las almas en el Purgatorio y que los obispos deben cuidar de que las misas, oraciones, limosnas y otras obras piadosas ofrecidas por dichas almas deben ser realizadas de acuerdo a las leyes de la Iglesia.

7A su vez, órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos, jesuitas y carmelitas contribuyeron a defender el concepto del Purgatorio. Son notorias las afirmaciones de Santa Teresa de Avila, quien relaciona la fundación de un monasterio en Valladolid, con la liberación del alma de Bernardino de Mendoza de las llamas del Purgatorio, tal y como Cristo se lo había prometido12. De especial mención es el privilegio otorgado para la Iglesia en España, Portugal y el Nuevo Mundo por Benedicto XIV (1675-1578), por medio del cual se facultaba a los sacerdotes para oficiar tres misas por los difuntos en su día.

Este privilegio, extendido más tarde a los sacerdotes de todo el Mundo por Benedicto XV, fue un reconocimiento a la gran devoción demostrada por la población de estos territorios hacia las ánimas13.

8Paralelo a este proceso fue desarrollándose también la devoción a las almas en el Purgatorio, hasta llegar a la dedicación del 2 de noviembre como el día de los fieles difuntos. Fue San Odilio (962-1048), quinto Abad de Cluny, quien dispuso que el día siguiente a la festividad de Todos los Santos (1 de noviembre), los monasterios de esta Orden deben recordar a los difuntos y rezar por su salvación14. Es por ello que esta festividad ya es mencionada por Jacobo de Vorágine en su libro La leyenda dorada, la cual viene a ser una de los recursos más utilizados por los artistas de estos períodos para componer sus obras. El culto en general recibió un gran impulso después del Concilio de Trento, siendo las Cofradías de Animas las que se dedicaron a ésto con gran celo. Émile Mâle ha señalado el aumento en el número de estas cofradías durante el siglo XVII como consecuencia de los ataques protestantes a la existencia del Purgatorio15. Este autor menciona también la existencia de “platos de limosnas”, los cuales deben de haber sido elaborados por las cofradías para recolectar dinero para misas a los fieles difuntos y para la celebración de la festividad el día 2 de noviembre. Dichos platos, o las figuras de almas desmembradas de dichos platos; se conservan en algunos museos de Europa y Estados Unidos de América, como es el caso de las dos figurillas de bronce que se conservan en la Galería Nacional de Arte de Washington, las cuales se asemejan mucho a otro par que se encuentra en el Museo del Condado de Los Ángeles. Pero las cofradías no solo encargaron estos objetos, también se preocuparon por la hechura de retablos para capillas y otros locales. El artista Jacobo Palma (el Joven) pintó a principios del siglo XVII el cielo de “la sala terrena” en la casa de reuniones de una de estas cofradías, en donde se ilustraba las diferentes maneras de ayudar a las almas en el Purgatorio a través de trece paneles16. Por otro lado, en España, el escultor sevillano Cristóbal Ramos, considerado por algunos uno de los mejores escultores españoles de la segunda mitad del siglo XVIII, realizó un total de cuatro retablos de ánimas durante su vida artística17.

9La devoción a las ánimas fue llevada al Nuevo Mundo por frailes y sacerdotes y va a ser en este territorio, durante el período colonial, donde este culto llega a revestir una importancia única, a tal grado que en 1738, los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala (ahora Antigua Guatemala), nombraron a las benditas ánimas “protectoras de la Ciudad18”. Varias muestras de esta extrema devoción por las ánimas han sido recopiladas por Salvador de Madariaga, en su libro The Rise f the Spanish American Empire, a través de los cuales queda patente la atribución de poderes especiales a estas almas, como por ejemplo el caso de la salvación de una mujer y su amante para no ser asesinados por el marido celoso, gracias a la intercesión de las benditas ánimas. Esta gran devoción también se refleja en el alto número de cofradías dedicadas a este culto, Santiago Montes, en su libro Etnohistoria de El Salvador dice: “…dominando en las cofradías las advocaciones del Santísimo Sacramento y de Animas, las más protegidas en España y América19”, Montes también presenta una lista de cofradías de los territorios de Guatemala y El Salvador, en base a los datos de la visita del Arzobispo Pedro Cortés y Larraz en el siglo XVIII, en donde se registran noventa y nueve diferentes devociones de cofradías, encabezando la lista las dedicadas al Santísimo Sacramento (63 en El Salvador y 133 en Guatemala) y 178 dedicadas a las ánimas (56 en El Salvador y 122 en Guatemala). Es así como queda patente que para fines del siglo XVIII, el número de cofradías de ánimas sobrepasaba a otras devociones tan populares como la Inmaculada Concepción, San Sebastián y la Asunción de la Virgen y de igual manera sobrepasaba a otras devociones que están asociadas con el tema del Purgatorio, como Nuestra Señora del Carmen, San Nicolás de Tolentino y San Miguel Arcángel.

10En la obra del Arzobispo Cortés y Larraz, quedan patentes sus recomendaciones para que cofradías de ánimas sean establecidas en cada parroquia, mencionando las obligaciones de estas asociaciones: pagar por misas para las almas, una misa el primer lunes de cada mes y la correspondiente a la festividad de los fieles difuntos. También estas cofradías deben de haber costeado las pinturas alusivas al tema para ser colgadas en las paredes de los templos ya que el arte colonial cumplió con propósitos didácticos entre la feligresía indígena, de igual manera se encargaron las esculturas en madera de pequeño tamaño que

representan almas entre el fuego, las cuales aparecían a los lados de un crucifijo, y que se colocaban en mesas para recoger limosnas o para presidir el culto de los lunes dedicado a las benditas ánimas.

11Esta fuerte devoción se refleja claramente en el arte y más prolíficamente en la pintura, es así como el gran auge de la representación del Purgatorio se presenta en la pintura de los siglos XVII, XVIII y XIX, encontrando un ambiente propicio en los territorios de Italia, Francia, España y América Latina. A través de las obras de estos siglos se advierten toda una serie de constantes en la representación, las cuales dan forma a una imagen fácilmente reconocible del Purgatorio. Se dieron ciertas variantes en la composición y en la distribución de las figuras, las cuales dan origen a una clasificación de la representación dependiendo de los niveles jerárquicos y de los personajes mostrados20. Por otro lado se crearon obras de una simbología muy complicada, con un gran múmero de personajes, mientras que otras creaciones son muy literales en su mensaje. A fines del siglo XIX, las representaciones tienden a simplificarse y alejarse de las elaboradas composiciones del siglo XVIII, registrándose una disminución en el número de personajes, hasta llegar a la representación de la llamada “ánima sola”, aunque el elemento que no desaparece es el fuego como elemento purificador.

12Para ilustrar un ejemplo de la iconografía del Purgatorio se presenta una pintura existente en la Parroquia Inmaculada Concepción de la ciudad de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán (ilustración 1).

13

pPintura

14Dicha obra de considerables dimensiones para la generalidad de la pintura colonial existente en nuestro país, presenta las medidas de 2.80 metros de alto y 2.04 metros de ancho, sin presentar firma visible de pintor alguno, como es la práctica generalizada para la pintura colonial, la cual es frecuentemente anónima. No se descarta la procedencia de los talleres pictóricos de Guatemala, dada la cercanía de la localidad con los centros de producción artística: de ese país. Por otro lado, el encargar la obra a talleres foráneos, lo cual representa un gasto considerable, pudo ser asumido por la Cofradía de Animas existente en Atiquizaya para fines del siglo XVIII, a juzgar por la condición económica de ésta, que poseía incluso un trapiche, de acuerdo al cura Párroco Phelipe Aceytuno21.

15La pintura ha cambiado de lugar dentro del templo mismo en varias ocasiones, exhibiéndose actualmente en la capilla sur, en una de las paredes laterales22. Dicha ubicación no debe ser la original ya que por lo general las pinturas de este tipo, conocidas en nuestro país como “cuadros de ánimas”, se colocaban en el sotocoro, adyacente al acceso principal del templo, o en la pared siguiente, correspondiente a la nave lateral, confrontándose de esta manera con la posición del baptisterio que usualmente presenta además de la pila bautismal, una pintura alusiva al Bautismo de Cristo. No se puede pasar por alto el significado de los elementos antes mencionados, ya que si bien es cierto que el baptisterio representa el perdón del pecado original por el medio simbólico del agua, el Purgatorio representa la purificación del alma de los pecados cometidos a través del elemento fuego. El primero representa el inicio como cristiano de la vida terrenal, el segundo paso constituye el inicio de la vida celestial. Por tanto la ubicación de ambos cerca de la entrada puede llevar al planteamiento mismo del templo como la vida terrenal misma del feligrés, la cual comienza con el bautismo, transcurre entre dificultades y penas, simbolizadas por el despliegue de las representaciones de las catorce estaciones del

Vía Crucis en los pilares de los templos, siempre bajo la mirada e intercesión de los Santos y de Cristo mismo (imágenes en los retablos, altares y la presencia de Jesús Sacramentado en el altar mayor), hasta llegar a su muerte y paso por el Purgatorio (cuadro de ánimas23).

16El cuadro de ánimas de Atiquizaya presenta en su parte inferior a las almas entre el fuego purificador, en un nivel medio y en la parte central a la Virgen María, representada como Nuestra Señora del Carmen, y detrás de ella se levanta la Cruz con Cristo muerto, a ambos lados aparecen San Pedro Apóstol y San Miguel Arcángel; sobre la Cruz se ha representado al Espíritu Santo en forma de paloma. La representación de las almas en el nivel inferior, una constante en estas obras, se asocia con la relación del Purgatorio con un lugar subterráneo, de alguna manera similar al Infierno24; la distribución de las almas en hombres en la parte derecha del cuadro y mujeres en la parte izquierda (ilustración 2), no aparece comúnmente en las representaciones de este lugar.

17

Detalle de la pintura

18Por el contrario, el fuego es una constante que se relaciona desde los primeros tiempos del Cristianismo cuando se menciona únicamente este elemento purificador y no se asocia con el lugar que más tarde se denominó Purgatorio. El mencionado texto de San Pablo (1 Corintios 3:13-15) en donde hace referencia que el fuego pondrá a prueba el comportamiento terrenal de cada persona, siempre ha sido considerado por la Iglesia Católica una de las alusiones al Purgatorio, además de todos los comentarios de los Padres y Místicos de la Iglesia siempre haciendo referencia al fuego purificador; Una de las más antiguas representaciones del Purgatorio proviene del Breviario de Felipe el Hermoso, elaborado en 1296, ahora en la Biblioteca Nacional de París, en donde se representa ya a las figuras de las almas entre las llamas del fuego purificador25.

19Las almas en esta pintura están representadas, como es usual, desnudas entre el fuego. Esta característica de representación aparece también en ciertas escenas del Juicio Final y se apoya en lo aseverado en la Primera Carta a Timoteo (6:7) en donde dice que venimos sin nada a este mundo y en verdad no nos llevaremos nada. La representación de desnudos tuvo serias restricciones dentro del arte religioso después del Concilio de Trento, especialmente en España y en sus colonias. Estas restricciones se basaban en lo aseverado por el Concilio en donde se tratara de evitar toda “lascivia” en las imágenes 26. Es por ésto y otras consideraciones de que la Inquisición española nombró “veedores” (inspectores) para aprobar las imágenes religiosas27. Estas restricciones fueron llevadas al Nuevo Mundo28, es por ello que el desnudo en la pintura colonial no es muy frecuente y dentro del ámbito religioso cuando aparecen desnudos son castos, nada sensuales29. Sin embargo, para la representación de las almas en el Purgatorio, los artistas recurrieron a las llamas para evitar los desnudos y cuando en este cuadro de ánimas aparece una figura saliendo del fuego, se recurre a un paño blanco para cubrir la desnudez. Este lienzo blanco no es un accesorio cualquiera, ya que en una pintura de la Escuela Cuzqueña del siglo XVIII que se conserva en una colección privada (ilustración 3), aparece una alma fuera del Purgatorio o presentándose ante la Virgen del Carmen, vestida con una túnica blanca mientras en la esquina superior derecha de la obra aparecen varias almas desnudas siendo conducidas por un ángel a las puertas del Paraíso.

20

Escuela Cuzqueña

21De aquí es que se asume que las almas ya purificadas eran representadas vestidas con atavíos blancos; ésta convención puede estar basada en el Libro del Apocalipsis (7, 9-14) en donde se menciona a los elegidos que aparecen con túnicas blancas, encontrándose una clara confirmación de ésto en el Tríptico del Juicio Final de Hans Memling (1470), en donde en el panel lateral se muestra a las figuras desnudas de los elegidos, quienes son recibidas a las puertas del Cielo por San Pedro y están siendo vestidas por ángeles30.

22Ciertas figuras de almas aparecen en esta pintura con rasgos y elementos que los identifican con sus cargos y roles terrenales, como el Obispo portando la mitra sobre su cabeza, la monja que aparece con su toca blanca y el fraile con su cabeza tonsurada, éste último en la esquina inferior derecha del cuadro. Esto es un motivo que aparece en la pintura europea, y muy frecuentemente en el arte colonial, para subrayar el paso obligado por el Purgatorio por parte de toda persona: religiosos y civiles, poderosos y humildes, viejos y jóvenes. Este motivo aparece muy temprano en el arte ya que en el Breviario de Carlos V (siglo XIV), existente en la Biblioteca Nacional de París, aparece una miniatura mostrando obispos, un rey y una reina en el Purgatorio31. En su catálogo de cuadros de ánimas de Las Palmas, Tenerife, Juana Estarriol Jiménez, ha señalado esta característica de la representación del Purgatorio32. Sin embargo este no es un motivo aislado dentro de estas representaciones; ya desde la Edad Media los motivos de la danza de la muerte mostraban a la personificación de ésta llevando de la mano a reyes, obispos y otros personajes de alto rango, de acuerdo al mensaje de que de la muerte nadie se salva. Posteriormente la sociedad española del siglo XVII también se inclinó por temas que subrayaban la fragilidad de las cosas terrenas y el poder de la Muerte sobre las glorias del Mundo, como se representa en las obras de Juan de Valdés Leal: “In Ictu Oculi” y “Pinis Gloriae Mundi”, pintadas en 1672 para la Hermandad de la Caridad de Sevilla. La sociedad colonial en el Nuevo Mundo compartió los mismos sentimientos españoles acerca de la Muerte y su poder sobre las glorias terrenales, motivo que se explotó mucho en ciertos elementos como los catafalcos. Como muestra se puede tomar el catafalco que se conserva en el Museo de Toluca, México, con sus paneles mostrando los cadáveres de un rey, un Papa, un cardenal y un obispo y más que alusiva es la cara de otro panel que representa a la Muerte en un carro triunfal que lleva tiaras papales, mitras, sombreros de cardenal y cetros, complementándose la escena con la presentación de los versos siguientes:

23de todo trivmpha, y en su carro abarca quantos despojos le quitó a la vida, por eso ostenta Sceptros y Bastones, Tiaras, Capelos, Mirras y Pendones.

24Estos sentimientos se materializan en las representaciones del Purgatorio ya que es el paso obligado después de la Muerte; si nadie se salva de ésta, por consiguiente tampoco se puede evadir el paso por el fuego purificador. Dicha cualidad de igualdad social se subraya en la pintura en estudio con la representación de una persona de color que aparece en el ángulo inferior derecho del cuadro, detrás del fraile.

25Por otro lado, diferentes estados de ánimo y sentimientos de las almas se representan en el cuadro de ánimas de Atiquizaya: sufrimiento, recogimiento y espera paciente para su liberación. Es lógico que las

influencias que pudo aportar la representación del Infierno al tema del Purgatorio no se hacen presentes en los rostros y actitudes de las ánimas, ya que en éstas no se advierte la característica desesperación y fatalismo de las almas condenadas que no tienen la esperanza de entrar al Paraíso.

26

Detalle de la pintura

27La figura de la Virgen María en la pintura en estudio (ilustración 4) está sacando una alma del fuego mientras que sostiene un escapulario en su mano izquierda, aunque es difícil de identificar los emblemas en el escapulario y en el hábito de la Virgen, debido a las condiciones de conservación de la pintura, esta figura aparece con el tradicional hábito carmelita: una túnica café-rojizo con un manto blanco. Por consiguiente, la figura representada es Nuestra Señora del Carmen, la cual está muy asociada con el tema del Purgatorio. De acuerdo a una tradición que viene del siglo XV, la Virgen liberará del fuego al alma del difunto el primer sábado después de la muerte, si éste ha fallecido usando el escapulario carmelita33, es por ello que ya desde finales del siglo XVI aparecen estampas españolas mostrando a la Virgen del Carmen sentada sobre nubes mientras ángeles sacan almas del Purgatorio, siendo en 1613 que la Iglesia Católica autorizó la práctica de esta devoción al escapulario del Carmen34.

28La devoción a la Virgen del Carmen y su escapulario tuvo una gran fuerza en España35 y de aquí se transmitió a las colonias americanas, siendo propagada no sólo por Carmelitas, sino también por miembros de otras órdenes religiosas y clero en general36. De aquí que las imágenes de esta advocación son muy abundantes en la América hispana, encontrándose muchas veces representaciones como la que se estudia, la cual aparece luciendo un collar de perlas y largos pendientes, al igual que obras provenientes de Guatemala y de la Escuela Cuzqueña. La posición de la Virgen María dentro del contexto de la pintura no se debe de pasar por alto: ella aparece al pie de la cruz, tema que fue tratado en la literatura y específicamente en el poema medieval “Stabat Mater”, apoyándose a su vez en la referencia del Evangelio de San Juan en donde dice que María estaba junto a la Cruz de Jesús (19, 25). Esta situación no se encuentra totalmente alejada del tema del Purgatorio ya que en la pintura de José de Páez, “Nuestra Señora del Monte de Piedad37”, ejecutada en 1775, aparece María al pie de la cruz, sosteniendo a Cristo muerto, rodeada de almas en el Purgatorio. En Europa, la idea también es tratada de una manera más enfática con representaciones del Purgatorio como la que hizo Il Passignani (siglo XVII) existente en la Galería de Parma, en donde las almas dirigen sus miradas y súplicas hacia la figura de María en lo alto, la cual aparece con la mano derecha sobre su pecho38. Estas posiciones y contextos en los que es representada María tienden a mostrar su papel de co-redentora de la Humanidad, de acuerdo al pensamiento católico, llegando incluso a ser presentada en el arte con un rol similar al de Cristo, como lo señala John B. Knipping, cuando describe un grabado de principios del siglo XVI en el cual se presenta un ángel derramando la sangre de Cristo y la leche de los pechos de María contenidas en cálices, sobre las almas en el Purgatorio39. En otro tema, llamado “la Madonna delle Grazie” se representa a María apretando sus pechos para derramar su leche sobre las almas, siendo ayudada por el mismo Niño Jesús en sus brazos. En España, se puede citar el mismo motivo, llamado acá Nuestra Señora del Sufragio, siendo célebre la obra de Pedro Machuca (siglo XVI) representando este tema, que se conserva en el Museo del Prado de Madrid. De todo ésto se puede concluir que la figura de María siempre ha estado asociada íntimamente al Purgatorio, subrayándose su papel de coredentora y su poder para liberar a las almas del Purgatorio; y ésto es lo que está haciendo precisamente la figura de María en la pintura de

Atiquizaya, siendo muy evidente la influencia de las representaciones de Nuestra Señora de la Luz en cuanto a la posición de ésta figura, únicamente que esta devoción fue prohibida alrededor de 1770 ya que representaba a María sacando un alma de las fauces de un dragón (el Infierno 40). Es por ello que de aquí en adelante se encuentran sustituciones de Nuestra Señora de la Luz por otras advocaciones, como la Virgen del Carmen, siendo ésto señalado por Manuel Trens41.

Detalle de la pintura

En el cuadro de ánimas aparece la figura de San Miguel Arcángel (ilustración 5) siendo representado portando la balanza y un estandarte. Esta figura, muy popular en las escenas del Juicio Final; está muy relacionada con el destino de las almas en el más allá[42]. El motivo de la balanza simboliza el peso de las buenas y malas acciones de las almas, el cual decide su entrada al Cielo, siendo así un atributo importante que los pintores cuidaban siempre de representar para identificar la figura de este Arcángel, siguiendo también lo aseverado por los tratadistas como Francisco Pacheco (1564-1654), quien en su libro Arte de la pintura, enfatiza y explica la inclusión de este objeto en las manos de San Miguel. Es por ello que la figura de San Miguel va a estar muy asociada al tema del Purgatorio, como lo señala Juana Estarriol Jiménez, quien escogió la figura de este arcángel como base para la clasificación de pinturas realizada en Tenerife. Tanto en ciertas pinturas méxicanas como cuzqueñas se representa a San Miguel relacionado con: el Purgatorio, razón por la cual se incluye en dichas obras a un conjunto de almas entre el fuego, como subrayando sus facultades en cuanto a la suerte de aquéllas.

29La figura de San Pedro aparece en la pintura en estudio muy de acuerdo a las especificaciones de Francisco Pacheco, en su obra anteriormente citada. El Apóstol aparece vestido con una túnica azul y un manto naranja, portando en su mano dos llaves que se identifican popularmente como las llaves de las puertas del Cielo, las cuales fueron entregadas por Cristo (San Mateo 16, 19). No deja de ser un detalle curioso el que una de estas llaves sea dorada y la otra plateada, sin embargo aquí es donde se puede apreciar el conocimiento de la tradición y el seguimiento de la obra del tratadista Pacheco por parte del autor de la pintura en estudio, ya que aquél especifica el significado de las dos llaves diciendo que “por la llave de oro se entiende la potestad de la absolución; por la de plata, la de la excomunión, porque ésta es inferior y aquélla, superior43”. De lo anteriormente citado se concluye que el papel de San Pedro dentro de la escena del Purgatorio se debe a que él brinda el paso a las almas purificadas al Cielo, siendo también un aspecto a considerar el hecho de su arrepentimiento y llanto después de negar a Cristo, razón por la cual fue proclamado como el Santo Patrono de arrepentidos y del sacramento de la Confesión 44, ambos aspectos íntimamente relacionados con las almas en el Purgatorio. Como prueba de ésto se puede citar también el Altar de Animas existente en el templo de San Francisco de Antigua Guatemala, donde teniendo como fondo un lienzo de las almas entre el fuego, aparece en el centro un crucifijo con las figuras de San Pedro y María Magdalena a los lados; vale la pena mencionar que también esta Santa reviste similares facultades que el Apóstol debido al arrepentimiento por su vida licenciosa, de aquí que tampoco no es una figura extraña al tema en estudio, siendo justificable su inclusión en el cuadro de Animas del templo de San Miguel Arcángel de Huizúcar.

30Como se mencionó anteriormente, la figura que aparece en el centro de la composición de la obra es Cristo crucificado, en torno al cual se presentan tres ángeles que están recolectando la sangre de sus manos y costado en cálices. Este motivo, y particularmente el detalle de la recolección de la sangre y agua

del costado de Cristo en un cáliz, es una alusión a la celebración de la Misa, siendo ésta considerada como la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz45. Toscano, en su libro Il pensiero cristiano nell’arte ha señalado esta alusión en algunas pinturas europeas, como se puede apreciar, en ciertas obras del pintor flamenco Rogier Van der Weyden, en donde aparece en primer plano la escena de la crucifixión mientras al fondo se muestra la celebración de la Misa en el preciso momento de la elevación de las especies sacramentales, es decir el instante en que de acuerdo al pensamiento católico, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo.

31Además de estos símbolos, el arte ha desarrollado mucho la idea del poder salvífico de la sangre de Cristo. Por ejemplo, en ciertos relieves se muestra la escena del peso de las buenas y malas acciones del alma por parte del arcángel San Miguel, encontrándose en el plato de la balanza con más peso un cáliz, como una alusión al poder mencionado anteriormente. Con una iconografía más elaborada aparece el altar de un templo en Salto Collina, Italia, fechado en 1717 (ilustración 6), en donde aparece la escultura de Cristo crucificado rodeado por las figuras de la Justicia, de la Virgen María y las Animas, éstas a los pies de la Cruz;

Pintura

es muy significativo el hecho que María aparece representada vertiendo el contenido de un cáliz en el plato de la balanza que sostiene la Justicia mientras un pequeño ángel se acerca con otro cáliz, el cual no es necesario por que se hace evidente el peso de la sangre de Cristo, lo que significa que una alma ha sido salvada por ella.

Pintura

Así mismo, un grabado en madera del siglo XVII (ilustración 7) presenta siempre al Crucificado, de cuyo costado abierto sale un rayo de luz que pasa a través de la hostia en una custodia para llegar finalmente a las almas en el Purgatorio. Como esta representación se encuentran muchas otras, tanto en el arte europeo como en el colonial hispanoamericano, en donde se asocia directamente el sacrificio de la Misa, simbólizado por el Cristo crucificado o el motivo del poder de su sangre, con el destino de las almas en el Purgatorio; de esta manera se está enfatizando la necesidad de las Misas por las almas que aún se encuentran entre el fuego purificador. Es por ello que el motivo del crucifijo, dentro del contexto de la escena del Purgatorio, va a ser tan explotado en el arte, extendiéndose desde el período colonial hasta el siglo XIX.

32El arte también ha involucrado a María en este énfasis en el poder de la sangre de Cristo ya que en algunas obras aparece que ésta, al verterse del costado, cae en las manos de la Virgen para después derramarse por el Mundo o sobre las almas. Este motivo se presenta en la obra de Antonio Rodríguez, llamada “Alegoría de las almas del Purgatorio”, fechada en 1677, y que se conserva en la sacristía del templo del ex-convento de Churubusco, México.

33Con el frecuente manejo de estos símbolos en el arte, no es de extrañar que el énfasis en el detalle de la sangre de Cristo, aparezca muchas veces a través del tiempo en el arte latinoamericano. Es así como las pinturas del Purgatorio realizadas por el artista salvadoreño Dolores Cisneros a fines del siglo XIX, y que se localizan en varios templos de la zona central del país, muestren repetidas veces al pequeño ángel que sostiene el cáliz en donde se recoge la sangre del costado de Cristo, tal es el caso de los cuadros de Animas de los templos parroquiales de Panchimalco, San Juan Nonualco, Santiago Nonualco, Santa María Ostuma, así como en otras pinturas representando este mismo tema. En las pinturas mencionadas anteriormente aparece siempre sobre el Cristo las figuras del Espíritu Santo en forma de paloma y del Padre Eterno con sus característicos rasgos de anciano venerable, con el cabello y barba blancos. Este motivo de la Trinidad, o sea las tres divinas personas, aparece con cierta frecuencia en las representaciones del Purgatorio, no sólo en el arte del siglo XIX, como corresponde a las obras antes citadas, sino también en la pintura colonial. Como ejemplo se tienen los cuadros de Animas de la Parroquias de Santiago Apóstol de Chalchuapa, San Sebastián de Ciudad Delgado y el existente en la Parroquia de Paleca, Ciudad Delgado; siendo esta obra muy venerada, propiciando frecuentes peregrinaciones los días lunes, por ser éste el día dedicado a las Animas. En las dos últimas obras aparece la Trinidad representada por tres personas con los mismos rasgos fisonómicos, solamente diferenciadas por el color de sus vestiduras y por los emblemas que portan en el pecho que son el símbolo de cada uno. Este fue el recurso utilizado por la pintura colonial para ilustrar un misterio tan complejo como lo es el de la Santísima Trinidad, o sea tres personas en una.Tomando en cuenta la frecuencia con que aparece el motivo de la Trinidad en estas pinturas, se observa que en el cuadro de Animas de Atiquizaya, aparece únicamente Cristo y sobre éste la paloma del Espíritu Santo. A esta particularidad de la obra se suma el detalle de que la mirada de San Pedro y especialmente la de San Miguel Arcángel se dirigen no hacia Cristo sino a un punto más arriba de la cabeza de éste, y por consiguiente fuera del ámbito de la escena representada. Es así como la presencia del Padre Eterno queda implícita a través de la actitud en que han sido plasmados estos santos. Ambas figuras, una personificando el poder terrenal del perdón de los pecados y la propiedad de facilitar el acceso al Paraíso (San Pedro) y la otra representando al juicio del alma y la facultad de conducir a ésta dentro del mundo ultra-terreno (San Miguel), se encuentran a la espera de la decisión de lo Alto, es decir de Dios Padre, que como ya se mencionó no aparece representado en la obra. Sin embargo, la suerte del alma ya fue decidida, y ésto nos lleva al mensaje general que nos está ofreciendo la pintura de Atiquizaya.En Primer lugar, la pintura confirma la existencia del Purgatorio como un lugar de purificación de las almas, presentando a éstas entre el fuego, esperando ser liberadas para subir al Cielo, Se enfatiza también que el Purgatorio es un paso obligado para cualquier persona, sean éstos religiosos o seglares, jóvenes o viejos, siendo también un “lugar” de igualdad social dentro del pensamiento colonial, ya que también aparece representado un hombre de color. A través de la pintura, es evidente que las almas sufren pero esperan pacientemente su liberación del fuego purificador. Esta liberación viene a través de la figura de María, específicamente de la Virgen del Carmen, que como ya se mencionó anteriormente representa una devoción íntimamente ligada al Purgatorio. Tradicionalmente, Nuestra Señora del Carmen es representada con el Niño Jesús en brazos, sin embargo en esta pintura, Cristo esta crucificado y María está, como lo menciona el Evangelio de San Juan, al pie de la cruz, ésto es como co-redentora de la humanidad, al lado de su hijo, como la concibe el pensamiento católico, Sin embargo, al sobreponer la figura de María a la del crucificado, el pintor quería unir en un solo símbolo, las dos prácticas más acostumbradas para liberar a las almas del Purgatorio: la devoción al escapulario del Carmen y la celebración de las Misas, Esto simbolizado por el Cristo muerto, que aparece claramente representado

derramando su sangre, la cual es recogida por los angelitos, como enfatizando el poder salvífico de ésta para las Animas.

34La sociedad colonial vivió entre varias dualidades, entre ellas el culto a las ánimas ya que si estaba claro que éstas necesitaban de las oraciones de los fieles, éstos a su vez acudían a ellas en situaciones muy difíciles y particulares. La frecuencia con que aún se encuentran, este tipo de representaciones, tanto en pintura como en escultura; muestran la fuerza del culto dentro de una sociedad que aparentemente vivía muy consciente de la fragilidad de la vida terrena y lo transitorio de sus glorias, En concordancia con este pensamiento, el Purgatorio se presentaba como un paso inevitable, al igual que la Muerte, en este sentido se sigue con los mensajes que desde la Edad Media se presentaban en torno al tránsito hacia la otra vida, los cuales eran compartidos por la sociedad colonial en múltiples aspectos, entre los cuales, el Purgatorio ocupaba un lugar especial. Prueba de ello es también la fuerza, patente aún hoy en día, de la festividad de los fieles difuntos, ocasión que permite renovar el vínculo con los antepasados a través de la visita a diferentes cementerios del país. Pero también, además de la convivencia y el encuentro social de la conmemoración, se continúa con la creencia en las oraciones por los que han partido al más allá, aspecto que se enfatizaba en las representaciones del Purgatorio, cuyas pinturas no podían faltar en cualquier templo de la época para efectos de no olvidar las necesidades de las almas. A través de estas obras de arte, el Purgatorio, distante en su complejidad, se volvía familiar en su carácter de morada temporal de las almas de los parientes y amigos fallecidos, quienes podían devolver con favores las oraciones por ellos ofrecidas. Es así como la sociedad colonial se aferró a la existencia del Purgatorio, al constituirse éste en la continuidad del vínculo con los seres queridos, quienes a pesar de haber desaparecido físicamente, seguían presentes, necesitando de las oraciones de los que aún vivían para su pronta liberación del fuego purificador.

Notas de pie de página

351 Este articulo se basa en la investigación realizada por el autor para la Tesis de Maestría en Historia del Arte, titulada “The representation of Purgatory in a colonial painting from Latin America” (University of Maryland, Collage Park).

362 D.P. Simpson, Cassell’s New Latin Dictionary. Nueva Cork: Funk & Wagnalls, 1960.

373 New Catholic Enciclopedia, volumen XI. Nueva Cork: San Louis, Mc Graw-Hill Book Co, 1967, pág. 1034.

384 Jacques Le Goff, The Birth of Purgatory. (Chicago: The University of Chicago Press, 1984), pág. 54.

395 Jacques Le Goff, The Birth, pág. 57.

406 Ver San Agustín, Las confesiones: 9. 13: 34-37 y la ciudad de Dios: 21.24.

41fn7 Joseph McClain, The Doctrine of Heaven in the Writings of St. Gregory the Great. (Washington: The Catholic University of America Press, 1956), págs. 13,19.

428 F. X. Schouppe, Purgatory, Ilustrated by the lives and legends of the Saints. (Cincinnati y Nueva Cork: Benziger Brothers, 1893), pág. 11.

439 Santa Catalina de Génova, Treatise on Purgatory The Dialogue (Londres: Sed and Ward, 1946), pág. 29.

4410 Schouppe, Purgatory , pág. 13.

4511 Canons and Decrees of the Council of Trent. Rockford, Tan Books and Publishers, Inc., 1978, pág. 214.

4612 Santa Teresa de Avila, Libro de las fundaciones, vol. I. (Madrid: Espasa-Calpe, S. A., 1973), págs. 187-191.

4713 Francisco Javier Hernández, Colección de Bulas, Breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas. Tomo II. Vaduz, Krauz Reprint Ltd., 1964. págs. 555-564.

4814 Butler’s Lives of Saints, Vol. IV. Westminster, MD, Christian Classics, 1987, pág. 241.

4915 Émile Mâle, L’art religieux aprés le Concile de Trente. (París: Librairie Armand Colin, 1972), pág. 62.

5016 Christopher F. Black, Italian Confraternities in t e Sixteenth Century. (Cambridge, New Cork; Cambridge University Press, 1989), pág. 261.

5117 Carmen Montesinos Montesinos. El escultor Sevillano D. Cristóbal Ramos (1725-1799). (Sevilla: Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, 1986), págs. 45, 58-59.

5218 J. Joaquín Pardo, Efemérides de la Antigua Guatemala 1541-1779. (Guatemala, Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala y otros, 1984), pág. 149.

5319 Santiago Montes, Etnohistoria de El Salvador, tomo I. (San Salvador: Ministerio de Educación, 1977), pág. 170.

5420 Ver “Colección de Antropología e Historia”, (No. 22. San Salvador: Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, 1997). En esta publicación, en el artículo “Las composiciones en las representaciones del Purgatorio y la interacción de sus personajes”, se propone una alternativa de clasificación en base a cuatro tipos de esquemas compositivos.

5521 “…a dos cuadras del Sur y en tierras de Exidos del Pueblo, esta la Hacienda de Animas que es de la iglesia y Cofradía y ésta misma tiene un Trapiche por suyo” in Santiago Montes, Etnohistoria, pág. 206.

5622 Hacia 1975 la pintura no se encontraba en exhibición dentro del templo y para 1988 se mostraba en la capilla norte, en ese tiempo dedicado al Cristo de Esquipulas.

5723 Es necesario realizar más investigaciones para sustentar esta teoría, a nivel de los símbolos del templo mismo y de los bienes contenidos en él.

5824 Gabriella Ferri Piccaluga and Gianvitorio Signorolto, “L’immagine del sufragio”. Storia dell”arte 49, 1983, pág. 240.

5925 Jacques Le Goff, The Birth, pág. 94

6026 Canons and Decrees of the council of Trent, pág. 214.

6127 Julián Gallego, Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro. (Madrid: Cátedra, 1984), pág. 69.

6228 Elisa Vargas Lugo, “La expresión pictórica religiosa y la sociedad colonial”. Anales del instituto de investigaciones Estéticas, 50/1, 1982, págs. 61-63.

6329 José Moreno Villa, Lo Mexicano en las Artes Plásticas, (México: Fondo de Cultura Económica, 1986), págs. 141-149.

6430 Giorgio T. Faggin, Hans Memling. (Milano: Fratelli Fabbri Editori. 1966). Fig. II.

65fn31 Jacques Le Goff, The Birth, pág. 101.

6632 Juana Estarriol Jiménez, La Pintura de cuadros de ánimas en Tenerife. (Las Palmas: Mancomunidad de Cabildos, Plan Cultural y Museo Canario, 1981), pág. 23.

6733 Dizionario degli Istituti di Perfezione, Vol. II, 1975. Pág. 507.

6834 Dizionario, pág. 507.

6935 Émile Mâle, L’art religieux, pág 450.

7036 Take this Scapular. (Chicago: The Carmelita Third order Prees, 1959), pág. 120.

7137 Manuel Toussaint, Pintura Colonial en México. (México: instituto de Investigaciones Estéticas, 1965), pág. 116.

7238 Giuseppe Toscazo, Il pensiero cristiano nell’arte. (Bérgamo, instituto Italiano D’Arti Grafiche, 1960), pág. 85.

7339 John B. Knipping, Iconography of the Counter-Reformation in the Netherlands, (Nieuwkoop, B. De Graff, 1974), pág. 342.

7440 Juan Carrete Larrondo y otros, Summa Artis, vol XXXI. (Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1987), pág. 429.

7541 Manuel Trens, María, iconografía de la Virgen en el arte español. (Madrid: Editorial Plus Ultra, 1947), pág 118. Trens cita una obra específica, existente en el Museo Diocesano de Barcelona, la cual fue transformada de la Virgen de la Luz a Virgen del Carmen. De igual manera se aprecia en una capilla lateral del templo de San Francisco de la ciudad de Antigua Guatemala, una pintura de la Virgen evidentemente repintada para mostrar ahora lo que parece ser una Virgen de Candelaria.

7642 Gustav Davidson, A Dictionary of Angels. (New Cork, The Free Press, 1967), pág. 194.

7743 Francisco Pacheco, Arte de la pintura, tomo Ii. (Madrid, Instituto de Valencia de don Juan, 1956), pág. 315.

7844 Giuseppe Toscazo, Il pensiero, pág. 320.

7945 Giuseppe Toscazo, Il pensiero, pág. 517.

Lista de las ilustraciones

801. Cuadro de ánimas de la Parroquia Inmaculada Concepción Atiquizaya, Depto, de Ahuachapan.

812. Detalle de ánimas en el purgatorio. Cuadro de ánimas de Atiquizaya.

823. Virgen del Carmen y el Purgatorio, Escuela de Cuzco.

834. Detalle de la Virgen del Carmen. Cuadro de Animas de Atiquizaya.

845. Detalle de San Miguel Arcángel. Cuadro de Animas de Atiquizaya.

856. La eucaristía y el purgatorio por Montauban.

867. Altar de sufragio por Boltega Fantoni. (Tomado de: L’lmmagine del Sufragio, de Gabriela Ferri Piccaluga y Gionivittorio Signorotto)