CartonPiedra 11-05-2015

-

Upload

michelle-saturnino-briseno -

Category

Documents

-

view

8 -

download

0

description

Transcript of CartonPiedra 11-05-2015

-

Un espacio suscitador del pensamiento

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

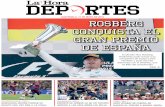

Cine Walsh

entre todos, un trabajo con la atroz memoria de

un pueblo.

El derechoa la memoria

-

dom

ingo

10

de

may

o de

20

15

N

18

6

22

-

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

NDICE

3

Resea Estos parecen los tiem-

pos de Grey en la litera-tura. As, aparece una

novela que pretende evocar una poca de

Espaa y que deviene en confesin amorosa. Lea

algo sobre ella.

Ensayo Qu son los derechos

culturales? En varias convenciones interna-

cionales se han ratifica-do estos, pero an

seguimos debatiendo la importancia y el papel

de la cultura en nuestro medio, ms an el de los derechos culturales.

Aqu, un ensayo sobre cmo la cultura deviene en ideologa y sus consecuencias.

6 16

Audiovisuales La memoria de los pue-

blos, captada en fotogra-fa, en video, muestra no

solo a quien est frente a la cmara, sino a quie-

nes estaban detrs y su visin hegemnica sobre

la cultura.

8

Danza El ejercicio de la danza,

ms all del espectculo, se considera como uno

de los comunicantes ms completos en la

rama de las artes. Cuerpo y conciencia se

unen en la danza, as como en esta reflexin

sobre el oficio.

12

Anlisis La organizacin de las ciudades implica tam-

bin la sectorizacin cultural de sus habitan-tes. En el sur de la capi-

tal, los moradores se han unido en diversos

grupos que autogestio-nan sus actividades cul-turales. Aqu un recorri-

do por este sector de la ciudad para conocer a la Red Cultural de Sur, y a

quienes la conforman.

14

Msica System of a Down es una banda de origen

armenio que ha tomado como compromiso con-

tar la tragedia de su pueblo como motivo para su produccin.

Aqu su historia.

20

Cine Carmen Guarini, direc-

tora argentina, realiz un documental sobre

aquellos que pretenden rescatar la memoria de

los desaparecidos en Argentina, a travs de

las fotografas de estos. Libertad Gills convers

con la cineasta.

24

Reflexin Un robo es siempre un acto repudiable, y ms

cuando este atenta al patrimonio. Sin embar-go, un solo ejemplar de

Cien aos de soledad fue hurtado... implica eso

un dao maysculo?

27

De las palabras a los

hechos De uso comn son las perfrasis, estructuras

que combinan dos ver-bos para describir una

accin. Sin embargo, las perfrasis no siempre

estn bien construidas o bien utilizadas. Aqu,

Pilar Cobo nos muestra ejemplos y nos da pau-

tas para corregir errores en su uso diario.

28

Facebook: cartNPiedra Twitter: @cartNPiedraET e-mail: [email protected]

Portada: Pedro Jos Dalgo

Director Orlando Prez

Editora

Sandra Araya

Concepto grfico Karlos Almeida

Diseo Pedro Jos Dalgo J.

Fotografa

EL TELGRAFO e Internet

Gerente General Santiago Len

Colaboradores Antonio Villarruel

Juan Manuel Granja Daniela Moina Armas

Paola de la Vega Pablo Rodrguez

Libertad Gills Arana Mara del Pilar Cobo

-

dom

ingo

10

de

may

o de

20

15

N

18

6

EDITORIAL

4

l ejercicio de la memoria es algo complejo, incluso en nuestros das, cuando la tecnologa ayuda. La memoria, frgil, est siempre sujeta a la interpretacin, a la subjetividad, es decir, a la perspectiva de los seres humanos, dismiles entre s cuando se trata de defender cualquier postura. As, este ejercicio es un dere-

cho, una forma de expresin y de construccin de identidad, individual y colectiva. Pero recordar tambin es un deber, una necesidad en tiempos en que las ideologas se con-

funden, se manifiestan parricidios tericos y la novedad es lo que prima en las propuestas; si bien es posible aportar con cosas realmente nuevas a todo nivel arte, cultura, economa, y otras ciencias, tambin es necesario ejercitar la memoria todos los das, pues a veces novsimas teoras no son sino pastiches de dichos y pareceres antiqusimos, que la gente, en general, olvida, pero que se mantienen en algn recuerdo, listos para ser recogidos a conve-niencia de alguien que s tiene una buena memoria, selectiva, por supuesto.

Los ejercicios de memoria colectiva permiten, precisamente, advertir oportunamente cuan-do algo ha sido rejuvenecido con caretas u otros rostros, cuando los medios tratan de sor-prender a la audiencia con informaciones descontextualizadas, cuando se han cometido atro-cidades amparados los hechos en teoras raciales o polticas. Permiten tambin que salga a la luz la historia que muchas veces se pretende acallar, pero que se mantiene respirando bajo las voces de la hegemona.

Recordar, para una comunidad, implica que su historia sigue viva, y que est mejor prepa-rada para resistir cualquier crisis. La memoria es un escudo contra los charlatanes, los mesas y los falsos mrtires, que tienen por costumbre lanzar piedras, esconder las manos y huir, para volver, luego de los aos y embozados bajo una sabidura adquirida, para sorprender a quienes no recuerdan por qu se fueron en un principio.

Frente a los discursos empalagosos, frente a las justificaciones despus de las faltas, el ejer-cicio de la memoria, como un derecho y un deber, se convierte en la defensa ms efectiva con-tra cualquier canto de sirena. Y es que los hombres son los nicos animales que tropiezan con la misma piedra ms de una vez, pero por lo menos, cabra estar al tanto de cmo fue que se produjeron las cadas anteriores, antes de limpiarnos el polvo de las rodillas una vez ms.

E

El ejercicio de la memoria es un deber y un derecho

-

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

MEMORIA

5

En esta semanaEl 11 de mayo de 1916 nace el escritor espaol Camilo Jos Cela, uno de los autores ms galardonados en su pas: Premio Prncipe de Asturias de las letras (1987), Premio Nobel (1989) y Premio Cervantes (1996).

El 13 de mayo de 2000 muere el escritor y editor espaol Mario Lacruz. Aunque public algo de su obra en vida, luego de su deceso se encontr en un armario una cantidad considerable de escritos. De ellos, ya algunos textos han visto la luz.

No deje de leerLa colmena Publicada en 1951

Apuntes para la memoria

Este oficio tiene la ventaja de que no hay jubilacin posible, ms

que la arteriosclerosis. De m, el da de maa-na, se podr decir que yo era un escritor

bueno, malo o regular; ahora, lo que no me podr decir nadie es que

fui un holgazn. Camilo Jos Cela

Acariciaba la idea de poder escribir algn da una novela en la len-

gua de Greene, Morgan o Waugh. No lo haban hecho Conrad el polaco, o Nabkov el

ruso? Adems, lo ingls tena algo de subver-sivo en aquellos aos; era como llevar barba,

no estaba bien visto. Mario Lacruz

Ambientada en el contexto carce-lario de la posguerra en Espaa, esta novela estuvo vetada en la tierra del autor por sus imgenes erticas y sobre la homosexuali-dad. Sin embargo, vio la luz en la Pennsula en 1955, sorteando la censura. Una de las obras maes-tras de Cela.

Gaud, la novela de una vida Publicada en 2004

La primera obra de Lacruz que se public pstumamente narra de manera hbil la vida de Gaud, el mtico arquitecto que, en algn momento de su carrera, dio un salto feroz para convertir en reali-dad sus obras, que hasta hoy per-duran, obras que forman parte del corazn de Barcelona.

Mrs. Caldwell habla con su hijo Publicado en 1953

Un monlogo lleno de recuerdos e imgenes que se hilan a travs de una voz, la de la Sra. Caldwell. Ella habla con su hijo Eliacim, muerto en alta mar, y es aqu donde el escritor maneja con maestra el lenguaje, pues l se muestra como mediador de este terrible discurso.

Triloga de la culpa Publicada en 2009

Se renen en este volumen tres de las narraciones emblemticas de Lacruz: El inocente, La tarde y El ayudante del verdugo, que, aunque presenten disimilitudes, muestran, asimismo, un estilo homogneo y trabajado en fun-cin del motivo de la culpa, de algo inherente al ser humano.

-

dom

ingo

10

de

may

o de

20

15

N

18

6

RESEA

6

El amor en los tiempos

de Grey Antonio Villarruel

Crtico literario

Foto de Milena Busquets: EFE/ Andreu Dalmau

-

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

7

ue la ltima novela de Milena Busquets (Barcelona, 1972), Tambin esto pasar, sea un acontecimiento de ventas no

equiparable a la rentabilidad de la saga de Grey, pero nada desdeable en el espacio y mbito en que circulan los libros de Anagrama, convoca ms a practicar una interpretacin de los desplazamientos del gusto de los lectores que a practicar en pri-mer lugar una crtica del libro en cuestin.

En realidad, esta situacin incita ms a especular sobre el valor de cambio de las edi-toriales independientes, al menos de esta, que se ha reacomodado hasta ser una pro-puesta para plataforma de supermercado y libro de autor, todo a la vez.

No estoy diciendo, al menos no de golpe y porrazo, que el libro de Busquets sea del todo desdeable. Por lo pronto, me atrevo a suge-rir que si hubiese sido publicado hace, diga-mos, cinco o seis aos, cuando la saga del seor Grey era un proyecto editorial en el espacio angloparlante, la novela no habra despertado ni un tercio del inters que ha generado durante estos meses, al punto de que, incluso antes de la publicacin en su lengua original, las traducciones al italiano, portugus, alemn, ingls y francs (Gallimard!) ya hayan estado pactadas.

Si la trama de mercado instaura una ten-dencia aunque esta requiera de una diferen-ciacin para los diversos sectores que la levantan, la novela de Milena Busquets saca la cara por la porcin que reclama la as lla-mada alta cultura ante la embestida de las ficciones sobre el nuevo erotismo femenino de masas, liberado y lenguaraz. Una vez superada la falacia del desencuentro perpe-tuo de los estratos a partir de sus preferen-cias de consumo, todos queremos asomar la cabeza en la ola del tpico que medio mundo pretende navegar. Valga la metfora: ya se sabe que pobres y ricos quieren un iPhone. Los primeros se contentan con Chiphone; los segundos le incrustan topacios para embe-llecerlo.

En el fondo de esta ficcin, la de Busquets, se encuentra la muerte de la editora y escri-tora catalana Esther Tusquets. La novela tra-baja, por su parte, los registros del duelo de la hija de una mujer de letras, solvente y emancipada para su tiempo. Pero lo que hubiera podido ser una conmovida noticia y relato libresco, por el carcter confesional de la prdida de una figura tutelar de la literatu-ra en castellano, ha vivido un trnsito hasta venderse como una caliente confesin de una movida vida amorosa, tal vez escrita para el rango de lectores para quienes editaba Tusquets sus libros y no para los consumido-res de las fantasas de Grey.

Es posible, con todo, que los trasiegos del

Q duelo sean lo ms resaltable de esta novela a la que le pesan decenas de lugares comunes, y que tiene, todo hay que decirlo, algunos hallazgos, principalmente en la primera parte.

Blanca o Blanquita, la protagonista, vive la prdida de su madre con algo de resig-nacin y otro poco de travesura. Se aventura a ir a la casa familiar de Cadaqus con dos amigas, una que lleva a su pareja cubana y otra, desinhibida y frvola, que quiere diver-tirse. Entretanto, Blanquita baraja las posibi-lidades de encuentros galantes y recuerda porciones de estos: Que yo sepa, lo nico que no da resaca y disipa momentneamente la muerte tambin la vida es el sexo, dice. Y se esfuerza por sacar conclusiones erticas de almanaque: Se puede decir mucho de un to por la manera en que te quita o te aparta las bragas.

Blanquita est desolada por la prdida de su madre, que nunca le quiso demasiado, pero al mismo tiempo se encuentra tramando el encuentro con alguna de sus dos parejas anteriores, los padres de cada uno de sus dos hijos; o por momentos con el ex de su amiga,

o con el tipo al que vio en el funeral y que por coincidencia pasa unos das tambin en Cadaqus; o con Santi, un hombre casado que apenas tiene tiempo para ella porque debe regresar adonde su esposa.

La relacin con este ltimo amante posi-ble, imaginario, real mejora la perspectiva de la novela, y la transforma por instantes en un mapa de cuerpos posibles cuando no cae en el recurso de la descripcin de gente de cualquier balneario aristocrtico. Las figuras parecen llegar a la vista de la protagonista y del lector, pero son las ms de las veces solo espectros que sugieren un encuentro. Si no, solo son parte de la memoria. La imaginacin del sexo es mejor que el sexo, parece pensar por momentos Blanquita, que al mismo tiem-po estropea su historia con estrategias de seduccin estivales, como faldas ligeras o rememoracin cansina de torsos macizos y brazos velludos.

Sin renunciar a esta letana interior, Blanquita habla al mismo tiempo y directa-

mente con su madre. Estos dilogos-recuer-dos son las partes del libro ms logradas. As, Blanquita va desgranando una sentida inter-pretacin de su vida juntas a medida que corren las pginas. Recuerda detalles de via-jes y rutinas, como las escapadas a Londres, la vida de su madre con sus perros y el cam-bio de casa que uno de estos vivi cuando la mujer enferma ya no pudo cuidar ms de l. All y entonces percibi la hija la certeza de su muerte.

Al mismo tiempo, esta mujer gesta por ins-tantes el relato del progresismo cataln en

las playas mediterrneas, de su acomodo burgus y del clima de libertad en la infancia de los hijos de los habitantes de la ciudad letrada. Rememora la muerte de su servi-dumbre, las mutaciones del pequeo pueblo cataln y de la casa ante el ocaso de genera-ciones estragadas por la vejez.

Por el contrario, el relato de las vacaciones con las amigas en Cadaqus dicen poco. Un relato previsible de pequeas discusiones e intoxicaciones alcohlicas, un recuento de recelos y resentimientos voltiles.

Luego de todo esto se cierra el libro, se vuel-ve sobre lo ledo en las solapas y el interior, y queda en el lector la sensacin cansina de haber ledo lo mismo una y otra vez en los estantes de novedades, solo que con persona-jes de doblez y gesto amanerado, rodeados de libros, msica rebuscada y apellidos altiso-nantes.

Aunque todos son igualmente descifrables, ms all de si su apellido es Grey u otro ms rimbombante.

Lo que hubiera podido ser una conmovida noticia y relato libresco, por el carcter confesional de la prdida de una figura tutelar de la literatura en castellano, ha mutado hasta venderse como una caliente confesin de una vida amorosa, tal vez escrita para los lectores para quienes editaba Tusquets sus libros y no para los consumidores de las fantasas de Grey.

-

dom

ingo

10

de

may

o de

20

15

N

18

6

8

AUDIOVISUALES

La memoria como prtesis

(Quito y el indgena tachado)

Juan Manuel Granja Escritor

El mestizaje, como proyecto nacional y como un intento de soldar la fractura de las distancias sociales y la marginacin, supone una reconstruccin de la memoria de lo indgena que no repita la representacin paternalista que llev a cabo el indigenismo. La presuncin de dar voz a los indgenas desde lo no-indgena implica una ventriloquizacin.

-

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

9

na vieja fotografa nos muestra a una indgena embarazada (ya hace aos ms que muerta: qu habr sido de su nio?,

quiz se pregunte alguien) de pie y desnuda sobre un taburete en un lugar difcil de iden-tificar, pero con seas de ser un hospital, un hospicio, un consultorio o algn lugar desti-nado al examen del cuerpo. La mujer y la foto conforman una serie de enigmas engarzados entre s: quin tom la imagen, en qu lugar, con qu fines, quin es ella, a quin mira?

Uno de los temas abordados por el docu-mental de Mauricio Velasco, Memoria de Quito(1), es la representacin visual como una forma de enmarcar y canalizar discursos. A propsito de esta fotografa de una indgena encinta tomada a inicios del siglo XX, este trabajo audiovisual desarrolla, a travs de imgenes de archivo y opiniones recientes, una serie de reflexiones acerca del antece-dente tnico de la ciudad, el mestizaje y la representacin de los indgenas en la cultura

U veinte y treinta del siglo pasado. En efecto, el doctor Pablo Arturo Surez (con sus Trabajos Prcticos de Higiene) y otros intelectuales apelaron al discurso mdico, educativo y cientfico de aquel entonces para analizar la supuesta inferioridad de los indgenas as como las maneras incluidas prcticas mdicas especficas destinadas a mejorar la raza.

La clase de estereotipos empleados en dicho proyecto suelen movilizar imaginarios y pro-ducir usos culturales asignados a aconteci-mientos que, a partir de significados puntua-les, hacen del recuerdo y de su mediacin histrica un terreno de disputa. En este sen-tido, la existencia de varias versiones orbi-tando alrededor de distintos hechos histri-cos o discursivos como puede ser la coti-dianidad de la vida indgena en la urbe de comienzos de siglo responde a una selecti-vidad que no es caprichosa sino que se desenvuelve como una transformacin de sensibilidades. En este campo, cabe la deter-

hacia el pasado sino hacia el futuro(3). La violencia simblica que se aprecia en el

documental de Velasco parece tener la volun-tad de denunciar este uso que se quiso implementar de la memoria de la presencia indgena y convertirla a su vez en ausen-cia dentro del ordenamiento de la nacin ecuatoriana. Paul Ricur sostiene que la apora de la memoria (es decir, la memoria

nacional. El emborronamiento de fotografas que

mostraban a indgenas recorriendo el centro de Quito durante la primera mitad del siglo XX es manejado en el filme como una met-fora del blanqueamiento. Es una de las for-mas mediante las cuales la ciudad que se jacta de su riqueza colonial decida verse a s misma como trajeada, blanca, culta, civili-zada y sin indgenas descalzos, salvajes o sucios. As es como se quiso retratar la ciu-dad en las ediciones del lbum Quito a la vista de esa misma poca, en cuyas fotos se pueden ver las siluetas emborronadas de los habitantes indgenas que transitaban por la ciudad.

Estas decisiones de autorrepresentacin y exclusin pueden analizarse junto al proyec-to eugensico que se desarroll en los aos

minacin de estrategias discursivas. Como argumenta Gonzalo Snchez: La memoria y el olvido no son eventos, o estados mentales sino proceso, y sobre todo estrategias(2).

Estas prcticas tambin pueden ser vistas como propuestas de implantacin de una especie de memoria artificial. La idea de la memoria como prtesis ha sido desarrollada por varios estudios flmicos enfocados sobre todo en el anlisis de la ciencia ficcin. En su ensayo acerca de este tema, Alison Landsberg escribe:

las memorias tratan menos de validar y

autentificar el pasado que de organizar el presente y construir estrategias mediante las cuales se podra imaginar un futuro habita-ble [] la memoria emerge como una fuerza generativa, una fuerza que no nos propulsa

entendida como presencia de algo ausente) requiere tanto de la memoria misma como de una narracin que se constituye continua-mente en relacin con otros. De este modo, los eventos que se vuelven parte de la histo-ria o del relato nacional no estn totalmente configurados previamente, sino que estos se configuran en el momento en el cual se arti-culan a una narracin especfica como puede ser la fotografa e incluso antes, cuando en la reunin de materiales por estu-diar y clasificar opera una definicin de lo archivable(4).

El mestizaje, como proyecto nacional y como un intento de soldar la fractura de las distan-cias sociales y la marginacin, supone una reconstruccin de la memoria de lo indgena que no repita la representacin paternalista que llev a cabo el indigenismo. La presun-

-

dom

ingo

10

de

may

o de

20

15

N

18

6

10

cin de dar voz a los indgenas desde lo no-indgena implica una ventriloquizacin que puede ser entendida como un proceso pareci-do al de la implantacin de una memoria prosttica en el relato de la nacin: una memoria implantada que permitira ejercer un mejor control sobre ciertos individuos. Como expone Frederick C. Barlett: el proce-so de recordar (remembering) est asociado mucho ms a la construccin que a la mera reproduccin. El proceso de la memoria no solo depende de la comprensin individual. La memoria es ms exacta cuando da satis-faccin a un inters social y a una necesi-dad(5).

Es posible evidenciar cmo las mediaciones y la discursividad articuladas a un recuerdo o uso de la memoria implican un elemento fun-damental en la reconstruccin e interpreta-cin de dicho recuerdo. La estricta precisin de la verdad histrica a partir de una indaga-cin pasa a segundo plano cuando la produc-cin de un aparente error en el recuerdo

al comentar una reflexin de Kracauer: la fotografa, cuando no existe un orden simb-lico o representativo explcito al que pueda remitirse (cuando obedece a la implantacin de una memoria prosttica), puede quedar reducida a la suma de sus detalles(6). La reduccin de la imagen fotogrfica cuya configuracin discursiva en el orden de lo civil apela al registro de la identidad a su pura superficie, la imposibilidad de inscri-birla en una red simblica o en una genealo-ga habla de la subalternizacin como uno de los logros del aparataje del poder y del Estado emplazados en la construccin de represen-taciones.

De hecho, el documental de Velasco remar-ca el punto ciego al que llega el registro foto-grfico de la indgena y, por lo tanto, el dis-curso de la memoria oficial que se pretende impugnar a la cual solamente podemos identificar como una figura relegada a una posicin subalterna, dada la forma en la cual fue fotografiada. La reduccin de su existen-

permite entender el motivo de ese yerro. El olvido y la memoria, entonces, permiten arti-cular el significado de los hechos y compren-der cmo la imaginacin ayuda a configurar una serie de ideas y representaciones que, al poder ser ledas como supuesta verdad (el indgena emborronado, es decir: la voluntad de volverlo no existente), expresan los condi-cionantes que la constituyen como tal (las imposiciones y mediaciones del poder encar-gado de la representacin visual).

Puede comprenderse a la memoria nacional como constructo del poder a partir del anli-sis de la fotografa de la indgena embarazada que abre y tambin cierra este filme. De esta fotografa impactante no se sabe nada ms que lo que se puede ver en su blanco y negro: no conocemos en qu lugar ni en qu circuns-tancias fue tomada. Como afirma Landsberg

cia a la mera suma de los detalles de una fotografa es muy decidora, pues remite la figura del indgena a una existencia subsidia-ria o, de plano, a la no existencia o desme-moria en trminos de su relevancia para la configuracin de una nacin articulada a un discurso de modernizacin y progreso. La tachadura de la representacin visual del indgena implica, entonces, su desaparicin; se trata de una (no) representacin perversa que trata de invisibilizarlo de acuerdo con formas hegemnicas de poder. Al encontrar-se en el fuera de campo de la representacin social, el indgena, sin embargo, es recordado de acuerdo con fines concretos.

Siguiendo una reflexin de Bergson: los recuerdos reaparecen en la medida en que pueden guiar nuestra accin(7). As, es posi-ble trazar la presencia de elementos como la

-

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

11

texto social y la circunstancia y perspectiva de produccin del propio filme).

La dialctica que se establece entre historia y memoria es compleja y exige la compren-sin de una serie de mediaciones entre el hecho, quin la vive, cmo se la recuerda, para qu se la recuerda y la inscripcin de ese recuerdo o su anlisis en uno o varios relatos textuales o, como en este caso, en el formato audiovisual.

indgenas y no desde ellos en torno a este tema. En este sentido, el filme reflexiona acerca del indgena no desde la heterogenei-dad que el propio documental reclama como una de las posibles formas de lograr un resar-cimiento histrico. El documental, de algn modo, reincide en una homogenizacin y hasta en una idealizacin de la figura del indio. De hecho, lo indgena es visto desde una perspectiva monoltica y las voces (informadas) del documental siempre se refieren a un otro que, de esa manera, se con-vierte en una figura extica o al menos dis-tante: un objeto de estudio mirado por un sujeto estudioso. La constatacin de la ausencia del indgena se convierte en una accin performativa que lo otrifica y que deja de lado la posibilidad de que hayan exis-tido formas de contestacin e impugnacin al discurso hegemnico.

Memoria de Quito habla de la necesidad de subvertir la representacin discriminatoria del indgena, de ir ms all de un mestizaje

Notas 1.- El documental fue realizado en 2008 y circula actualmente en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TUmjEZGPQ7U 2.- Snchez, Gonzalo (2008). Tiempos de memo-ria, tiempos de vctimas. Anlisis Poltico (63). Bogot, p. 19. 3.- Landsberg, Alison (1996). Prosthetic Memory: Total Recall and Blade Runner. Mike Featherstone and Roger Burrows (ed.). Cyberspace/ Cyberbodies/ Cyberpunk. Sage Publications: London, p. 176. 4.- Pittaluga, Roberto (s/f). Democratizacin del archivo y escritura de la historia. Memoria Abierta, p. 5.- Schwarzstein, Dora. Historia oral, memorias e historias traumticas, p. 74. 6.- _________, p. 184. 7.- _________, p. 132.

clase social, el gnero, la proveniencia tni-ca y otras variables que condicionan todo tipo de discursos como, en este caso, el registro fotogrfico, sus contenciones y su necesidad.

La corporalizacin del dilema identitario el de la negacin u ocultamiento de una parte de nuestra proveniencia fue tratada por Jorge Icaza en su novela de 1958, El Chulla Romero y Flores. En este texto, la conciencia del protagonista est dividida entre la voz de la madre indgena y la volun-tad de blanqueamiento impuesta por el padre blanco.

El deseo de cuestionar la exclusin del indgena de la memoria de Quito en este documental, sin embargo, no escapa a una comprensin binaria parecida a la que plante el indigenismo al hablar sobre los

La reduccin de su existencia a la mera suma de los detalles de una fotografa es muy decidora, pues remite la figura del indgena a una existencia subsidiaria o, de plano, a la no existencia o desmemoria

en trminos de su relevancia para

la configuracin de una nacin

articulada a un discurso de

modernizacin y progreso.

sujeto al blanqueamiento. No obstante, al intentar hacerlo, visibiliza la dificultad de rebasar la implantacin de una memoria excluyente que, en este caso, otrifica al indio. El tema tratado en el audiovisual y la definicin de los problemas que lo rodean ya orientan dichas reflexiones desde un eje que recurre a la historia y sus puntos ciegos como elementos estructuradores de los sentidos (o sinsentidos) y de una cronologa que permite cotejar el pasado con la reflexin desde el pre-sente. Un procedimiento que se vuelve pro-blemtico por la posibilidad de proyectar el presente y toda su carga actual de sentidos en aquel pasado examinado. Esta rememoracin reflexiva que hace el documental, adems, al expresarse en el orden discursivo, presenta una relacin compleja entre lo que permane-ce y lo que cambia (como, por ejemplo, el con-

-

dom

ingo

10

de

may

o de

20

15

N

18

6

DANZA

12

La danza ecuatoriana y la construccin

de sentidos Daniela Moina Armas

Periodista

www.danzainvitro.blogspot.com

-

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

13

l mes pasado la agenda cultu-ral se llen de eventos dancs-ticos, en su mayora gratuitos. Entre ellos, un conversatorio

organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto en el marco de la celebra-cin del Da Internacional de la Danza, esta-blecido por la Unesco el 29 de abril de 1982. Pero la respuesta casi nula del pblico cons-tat que el debate y la socializacin de teo-ras es de menor inters para quienes se dedican a este quehacer, quiz porque la danza no es analizada desde el punto de vista comunicacional, como un lenguaje que ame-rita estructuracin y conocimiento. Y parti-mos desde la matriz de todo: la expresin corporal, inherente al ser humano y entrela-zada con la historia y la experiencia de cada persona, sobre todo por la capacidad de expresar ideas, emociones y sentidos.

Desde la teora social se considera al cuerpo como una realidad biolgica y como una construccin cultural, ya que ms all de la existencia orgnica se encuentra una cons-truccin social que lo atraviesa. Pero no exis-te un cuerpo nico, sino una multiplicidad, una construccin social atravesada por la visin del mundo, sus relaciones espaciales, temporales, econmicas y, sobre todo, cultu-rales. Un cuerpo como un espacio de contra-dicciones.

Entonces, dentro de una propuesta creativa se concatenan el cuerpo (como lienzo y motor del movimiento), la experiencia para conectar con el mundo interno (emociones y recuerdos) y las experiencias para favorecer la expresin simblica (vivencias). Esto es lo que se transforma en una obra teatral o dan-cstica, ya que las acciones producidas desde la sensibilidad humana se pueden acompaar de movimientos secuenciales que intentan transmitir las percepciones de una realidad comn, pero al mismo tiempo diferente en cada persona: el sujeto creado se desnuda y reencuentra su autenticidad. Existe aqu una doble articulacin en torno a la obra como el territorio comn donde el creador y el espec-tador se encuentran.

As, la danza se erige como una estrategia de comunicacin que deviene en un encuentro consigo y a la vez con el otro; como un espe-jo de la propia imagen, ya que las propuestas de comunicacin corporal descubren al otro como diferente; esto provoca un enriquecido torbellino de emociones y, por consiguiente, posibilidades de movimiento. Por tanto, la expresin corporal est ligada a la cotidiani-dad, por lo que podra afirmarse que la mani-festacin artstica es un derecho de todos y no puede estar encomendada nicamente a quienes practican las artes escnicas. La expresin hace parte de los imaginarios y se potencia como forma de encuentro y comu-

E nicacin a travs de la danza. Pasin o tcnica? Decenas de agrupaciones dancsticas pululan por el pas. Unas rescatando las tradiciones ecuatorianas y/o andinas, y otras, apegadas a tcnicas como el ballet y la danza contempo-rnea. En este sentido se pronunci Jess Prez, maestro y tcnico teatral: Los bailari-nes deberan indagar primero en el folclore de su pas y luego experimentar en las tcni-cas. Esto supone una sinergia entre las dan-zas tradicionales y tcnicas como el ballet. Ahora, de seguro se rasgarn las vestiduras los ms conservadores.

Sin embargo, no es un disparate reflexionar sobre esta cuestin, puesto que no estamos pensando en una coreografa de San Juan tradicional con decenas de arabesques sin sentido (por ejemplificar) sino respetar la significacin de una danza tradicional y enri-quecerla. Pero la indagacin es interna a priori: qu siento cuando me muevo de tal o cual manera?

El cuerpo del bailarn es un elemento con-creto y resignificado, que requiere de una

reflexin anterior al movimiento. El artista es un ser humano sujeto a la condicin social del resto. En sus creaciones se vislumbra su idiosincrasia, sus debilidades y sus percep-ciones. Proyecta imgenes de acuerdo con lo percibido o las crear a partir de su imagina-cin. Se encamina dentro de una escuela o de una tendencia. Adoptar las tcnicas necesa-rias que le ayuden a estructurar el mensaje que quiera producir. Estas tcnicas le darn el valor esttico a su producto.

El cuerpo es nuestro medio de contacto con el entorno. La comunicacin con el otro y con ese entorno se realiza a travs de la experien-cia. Reconoce y produce vivencias en la inte-raccin con el mundo, crea cdigos de comu-nicacin y un propio lenguaje. Segn Mara de Jess Blanco, esta comunicacin se esta-blece con distintos actores e instituciones sociales, polticas y religiosas como la fami-lia, la escuela, el Estado, la Iglesia permite la interaccin social del sujeto.

La significacin proviene del bagaje indivi-dual del artista, tanto personal como acad-

mico, esto implica una formacin integral. La danza es un espacio multidisciplinar donde convergen las letras, las imgenes, la teatralidad, el conocimiento escnico, el cine, entre otros. Estas tambin fueron las visiones de maestros como Laura Alvear, Paco Salvador y Mara Luisa Gonzlez.

Esto nos conduce a la formacin de baila-rines que como ya se sabe no ha tenido un espacio oficial en el pas. Es por eso que la autoeducacin ha sido el camino que muchos han escogido. En este sentido, los espacios independientes se han convertido en los laboratorios ms importantes del

La danza se erige como una estrategia de comunicacin que deviene en un encuentro consigo y a la vez con el otro; como un espejo de la propia imagen, ya que las propuestas de comunicacin corporal descubren al otro como diferente; la expresin corporal est ligada a la cotidianidad, por lo que puede afirmarse que la manifestacin artstica es un derecho de todos.

cuerpo y el movimiento, por consiguiente la gestin de proyectos.

La honestidad de la danza Al ser el coregrafo un ente de significa-

cin y resignificacin social, est obligado a la honestidad en su trabajo. Las formas y espacios ya no son fortuitas y, por supues-to, tampoco el hilo narrativo de su obra. La creacin requiere de una toma de cons-ciencia para escoger lo que queremos decir. Hacer una parada y distanciarse de lo vivido, sopesar qu sera trascendente para expresar al otro. Esta honestidad de qu poner o no sobre el plat y no una repeticin constante de frases que van de acuerdo con el ritmo musical.

As, es necesario indagar en la caracters-tica de los cuerpos mestizos y cambiantes, todos dentro de un imaginario que com-partimos como miembros de una sociedad arbitraria, catica, contradictoria y enri-quecida con diversos elementos cultura-les.

-

dom

ingo

10

de

may

o de

20

15

N

18

6

14

La Red Cultural

del Sur Paola de la Vega

Gestora cultural y docente universitaria

Foto: cortesa Red Cultural del Sur/ Ceremonia par recuperar aliementos tradicionales.

REPORTAJE

-

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

15

l primer plan regulador de Quito, elaborado por Jones Odriozola en 1945 determin el ordenamiento de la ciudad:

la divisin norte-sur se acentu en lmites geogrficos o de administracin urbana, pero tambin en la construccin de estereotipos basada en clasificaciones raciales y jerar-quas socioeconmicas y estticas, y el con-secuente establecimiento de imaginarios hegemnicos sobre el sur como un espacio otro, marginal, violento, para pobres, carente de cultura y de creatividad.

Por otra parte, si bien existen anlisis hist-ricos que dan cuenta de la conformacin del sur de Quito antes del XX, interesa por ahora recordar que en este sector se fueron confi-gurando paulatinamente barrios obreros, desde las primeras dcadas de este siglo, tras la construccin de la estacin del ferrocarril en Chimbacalle, y posteriormente de la ins-talacin de fbricas, lo que a su vez determi-n la llegada al sur de la capital de migracin interna de distintas partes del pas, en cali-dad de mano de obra. Si conectamos las dos ideas, apuntando a la segregacin socio-espacial, imaginemos que a fines de los ochenta, algunos barrios del sur, ya estable-cidos y habitados por poblaciones diversas, carecan an de servicios bsicos, infraes-tructura, vialidad, mantenimiento de espa-cios pblicos, entre otros. La planificacin urbana situaba a estos barrios en la zona del no ser; es decir, algunos espacios del sur no eran prioritarios para la administracin pblica de la urbe.

Ante esta ausencia, comenzaron a cobrar fuerza en esta dcada movimientos barriales de base que impulsaron acciones para dar solucin a estas y otras carencias. Estos pro-yectos organizativos se definieron en agrupa-ciones, asociaciones con fines especficos, cooperativas de vivienda, ligas deportivas y grupos juveniles venidos de procesos de la teologa de la liberacin gestados en este sec-tor; todos ellos se constituyeron en el basa-mento organizativo y de praxis poltica de lo que hoy conocemos como la Red Cultural del Sur (RCS).

Adicionalmente, como bien seala Samuel Tituaa (Tranva Cero-RCS), en su artculo Procesos locales (Desde el Sur de Quito), la infraestructura cultural de inversin pblica en ese momento era prcticamente inexis-tente en ese lado de la ciudad, y lo sigue sien-do; casas comunales, casas barriales, espa-cios pblicos como parques o canchas, muchos de ellos autogestionados por estos movimientos barriales, destinados en su mayora a prcticas culturales que refuerzan la creacin individual, la alfabetizacin arts-tica y los proyectos de coyuntura poltica. Sin embargo, es fundamental puntualizar que

E desde que la Red Cultural del Sur se dio a conocer en 1997, en el Centro Cultural del Sur, ubicado en ese entonces en La Magdalena, su disputa no se ha centrado en reclamos por la construccin de centros difu-sores de lo artstico en el sur que responde-ran al modelo antes mencionado, sino en una demanda porque la poltica cultural de la ciudad distribuya con mayor equidad sus recursos, destinando su inversin a espacios de creatividad social y experiencias cultura-les ya existentes, de larga trayectoria, situa-das y pensadas desde y con las comunidades del sur, as como tambin participacin en espacios de toma de decisin sobre la polti-ca cultural, y el fomento de flujos culturales alternativos, insertando a los nodos que con-forman la RCS al mercado cultural de la ciu-dad.

En este sentido, se tratara, entonces, de anclar los derechos culturales en la democra-tizacin de la produccin simblica y en el

fortalecimiento de las condiciones que posi-bilitan la creatividad social, y no de una democratizacin cultural civilizatoria: A fines de los noventa, fueron nuestros prime-ros acercamientos con la institucionalidad cultural. Te digo sinceramente, cuando fui-mos por primera vez a algunas instituciones, escuchamos expresiones tan terribles como esta, frente a nuestros pedidos: Ah s, claro, nuestro inters es tambin culturizar al sur!. O sea, vean nuestras propuestas desde la cultura hegemnica, desde los grupos hege-mnicos. Claro, ir al sur era ir a civilizar, comenta Nelson Ullauri, gestor cultural y articulador fundamental de la Red desde hace veinte aos.

La RCS acoge alrededor de 35 organizacio-nes, entre ellas: el Centro Cultural Pacha

Callari de la Ferroviaria la Alta, Escuela Andina Amauta del Oriente Quiteo, Alquimia Teatro de Turubamba Bajo, el movimiento rockero Al sur del cielo, El teatro de la Guaba, el Festival del Sur, Tranva Cero, AVI Estudio, por citar algunas. Todas vienen de prcticas del saber-hacer en dilogo y negociacin con debates acadmicos, artsti-cos e institucionales. Para Samuel Tituaa, las experiencias situadas en el sur no separan la accin cultural de la vida cotidiana ni de la convivencia. Se trata de procesos organizati-vos que no tienen una estructura jurdica estable; son mviles y dinmicos: Son for-mas organizativas de hecho y no de derecho y ese carcter quizs les permite acercarse, distanciarse y accionar ante la institucionali-dad y ante sus similares cuando las circuns-tancias y sus intereses lo ameritan.

As como sus organizaciones, la Red Cultural del Sur tambin se concibe como un organismo vivo, sin constitucin jurdica ni una estructura fija, pero con demandas pol-ticas y culturales claras frente a la adminis-tracin centralista de la ciudad. Sus prcti-cas de movilizacin de lo cultural se funda-mentan en los aprendizajes venidos de las organizaciones trabajadoras y vecinales de base, autogestionadas y centradas en la prc-tica colectiva que se piensa en principios epistemolgicos como la complementarie-dad, la reciprocidad y la colaboracin, frente a la competencia, productividad y bsquedas puramente individuales.

Durante casi dos dcadas de trabajo, frente a la mercantilizacin de espacios urbanos, imaginarios hegemnicos sobre lo artstico y lo cultural, y polticas centralistas de segre-gacin espacial, la RCS ha generado una con-tranarrativa potente frente a imaginarios hegemnicos sobre el sur y el sureo, des-centrando significados normados a travs de prcticas de movilizacin cultural distintas, que por sobre el orden dominante de lo pro-ductivo, comparten procesos de articulacin que no idealizan a lo comunitario como una categora de la armona social, sino que miran en ella un potencial creativo y desesta-bilizador necesario por el derecho a las dife-rencias.

La Red Cultural del Sur se concibe como un organismo vivo, sin constitucin jurdica ni una estructura fija, pero con demandas polticas y culturales claras frente a la administracin centralista de la

ciudad. Sus prcticas se

fundamentan en los aprendizajes

venidos de las organizaciones

trabajadoras y vecinales de base.

-

dom

ingo

10

de

may

o de

20

15

N

18

6

ENSAYO

16

Arriba las manos: la vida o la cultura!

Sandra Araya Editora cartNPiedra

Ilustracin de la campaa Mes drets mes humans de la Cruz Roja de Catalua.

-

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

17

os derechos culturales, en papel y teora Se ha denunciado constante-mente esta situacin: aunque

la palabra y sus derivados son comunes, aun-que se utiliza todos los das, bien o mal, pocos saben de qu hablamos cuando habla-mos de cultura. Entonces, si nos atenemos a la definicin bsica de este concepto, a la general, diremos que la cultura es el conjun-to de modos de vida, prcticas y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artsti-co, cientfico, industrial, en una poca, grupo social, etc. As, entonces, comprendemos que la cultura es aquello con lo que convivimos da a da, lo que nos convierte en parte de una comunidad y que, a su vez, nos diferen-cia de otros individuos que conforman otro conglomerado cultural.

Pasando de la definicin a la prctica, pues, aunque esto an parece complejo: qu son los derechos culturales? De qu forma podemos ejercer, si puede as decirse, nues-tra cultura? Segn la Declaracin Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, en su artculo 5, dice:

Los derechos culturales son parte integran-

te de los derechos humanos, que son univer-sales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realizacin de los derechos culturales, tal como los definen el artculo 27 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos y los artculos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe tener la posi-bilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educacin y una formacin de calidad que respeten plenamente su identi-dad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prcticas de su propia cultura, dentro de los lmites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Estos artculos fueron ratificados en el ao

2007 con la Declaracin de Friburgo sobre Derechos Culturales, y ampliados, en el sen-tido de que se relaciona ya la actividad cultu-ral con la econmica pues hay que: Considerar que la compatibilidad cultural de los bienes y servicios es muchas veces determinante para las personas en situacin de desventaja debido a su pobreza, aisla-miento o pertenencia a un grupo discrimina-do. Y para resguardar estos derechos cultu-rales, ntimamente ligados a los derechos bsicos del ser humano, todos los pases deben garantizar la prctica de los derechos,

L incluirlos en sus propias declaraciones, e incentivar la prctica de estos. Por supuesto, nuestra Constitucin vigente, la de Montecristi, en su seccin cuarta del captu-lo dedicado a los derechos de los ciudadanos, incluye tambin artculos sobre los derechos culturales de los ecuatorianos, de cmo deben las instituciones y las personas ayudar a que estos se cumplan y difundan.

Los derechos nos hacen seres humanos, los culturales, ms an, nos otorgan un nivel de pertenencia a una comunidad y, por tanto, a travs de estos construimos nuestra identi-dad, colectiva e individual.

Pero de la teora y el papel a la prctica: se cumplen los derechos culturales? Ms an, dnde empieza el derecho de unos y termi-na el de los otros?

La realidad (o la imagen segn la ideologa) Uno de los trminos ms utilizados y ms denostados es el de inculto. Tal o cual persona es considerada as cuando no exhibe buenos modales o se expresa grotescamente. Pero ms all de los debates sobre modales o

educacin de las personas, es aterrador pen-sar que alguien, efectivamente, carezca de cultura, es decir, no pertenezca a ningn grupo, no se reconozca dentro de ninguna comunidad, y que camine por ah sin perte-necer, completamente, al gnero humano.

Aterrador o esperanzador? Es posible que una persona carezca en su totalidad de una cultura? Incluso es posible que un ser humano transite por el mundo sin una ideo-loga? Entindase a la ideologa como un conjunto de ideas bsicas y guas de compor-tamiento de una o varias personas, pertene-cientes a un mismo conglomerado cultural. Es decir, dentro de una cultura, un grupo de personas practica, segn unas normas esta-blecidas, rituales y otros actos cotidianos que determinan su comportamiento. Y entindase, sobre todo, que la ideologa no tiene que ver con la prctica de la poltica, que es uno de los trminos con los que ms se lo asocia hoy en da. Ideologa implica, sobre todo, ejercer los derechos culturales, vivir la cultura propia.

Te estoy dando una opcin: o te pones

estas gafas o comes de este tacho de basura. Este es el dilogo con el que comienza el

documental de Sophie Fiennes, La gua per-versa de la ideologa (2012)(4) en el que el filsofo contemporneo Slavoj Zizek analiza el papel de la ideologa en el comportamien-to humano de nuestros das. Y esta reflexin parte de una pelcula del ao 1988, Ellos viven, del director John Carpenter, uno de los conos del cine de terror; de esta pelcula proviene, precisamente, la lnea sobre las gafas y el tacho de basura.

Ntese esta cuestin, no es gratuito que un filme de un director de pelculas de terror muestre precisamente a un hombre puro, John Nadie el nombre no puede pasar desapercibido para un espectador atento que se encuentra, de un da a otro, enfrenta-do a las gafas que develaran la verdadera condicin del mundo, los mensajes sublimi-nales inscritos en cada elemento que cons-truye nuestra cultura: vestimenta, publici-dad, comida, etc. Las gafas para ver el mundo tal como es, el hombre las encuentra en una iglesia abandonada. Sera aterrador, entonces, ver el mundo tal cual es, con sus significados reales debajo de significantes inocentes, y sobre todo, descubrir que esa ideologa, esa cultura, al final, no ha sido construida por nosotros sino por una raza superior de aliengenas que tiene a la huma-nidad bajo su control.

Dejando de lado la ficcin, lo que Zizek manifiesta en el anlisis de este filme es que cualquier ideologa de hecho s determina cmo vemos el mundo, cmo definimos y cla-sificamos los elementos en buenos/malos,

Es posible que una persona carezca en su totalidad de una cultura? Ms an, es posible que un ser humano transite por el mundo sin una ideologa? Entindase a la ideologa como un conjunto de ideas bsicas y guas de comportamiento de una o varias personas, pertencientes a un mismo conglomerado cultural.

-

dom

ingo

10

de

may

o de

20

15

N

18

6

18

feos/hermosos, etc., segn paradigmas ya establecidos y que, seguramente, si salimos de esa ideologa, si miramos en otra direc-cin, lo extrao, lo otro, nos puede desagra-dar o encantar sbitamente. Y esto, por supuesto, no tiene que ver con aliengenas, sino con quienes ostentan un nivel de poder para plantear y difundir contenidos cultura-les, que se transforman en contenidos ideo-lgicos.

Volvamos un momento sobre el trmino inculto. Ms all de la carencia de cultura, algunos sujetos, pases enteros, sufren la influencia de un proceso de aculturacin, es decir, la recepcin de otra cultura, asimi-lndola completamente, dejando en el olvido rasgos propios... o sucede tambin que se da un sincretismo cultural, una convivencia de saberes y usos. Y es que, qu tipo de cultu-ra no es adquirida, de una forma u otra?

La cultura se asimila voluntariamente, de forma solapada, o de forma violenta, a modo de colonizacin, incluso? Queda espacio, entonces para ejercer los derechos cultura-les de las personas?

Antes de que se desatara el horror de la II Guerra Mundial los japoneses ya miraban con recelo a Occidente y a lo que considera-ban una cultura global, representante de un extremo del mundo, totalmente ajeno a ellos, pero el terror a la aculturacin se transform en algo viviente, un monstruo que al fin haba llegado a su tierra de la mano la ocupacin estadounidense del archipilago, luego de la rendicin de los nipones. El horror, para ellos, bueno, para algunos, estaba identificado con la vesti-menta, con la literatura, con la comida, con el modo de hablar, en fin, con toda la cultu-ra que invada a oleadas a un imperio que se haba mantenido puro por siglos. Quiz pequemos de amarillistas, pero vale recor-dar que frente a este proceso de acultura-cin, o de invasin, algunos tomaron medi-das radicales, como la adoptada por el escri-tor Yukio Mishima, al practicar el antiguo ritual del seppuku (suicidio ritual) frente a las cmaras en las instalaciones de un regi-miento. Estaba ejerciendo sus derechos culturales?

La invasin se llam tambin a la influen-cia de la msica britnica en los medios estadounidenses a mediados del siglo pasa-do. Una invasin cultural se considera la celebracin de festividades extranjeras qu es extranjero, hoy en da, en tiempos de la aldea global?. Invasin latinoameri-cana fue la que conmovi a Europa en los aos setenta del siglo XX, una invasin encabezada por la ideologa que respaldaba la Revolucin cubana y por el estallido de la literatura, representada por nombres como Gabriel Garca Mrquez y Mario Vargas

Llosa. De cierta forma, todos los pueblos han atravesado procesos de aculturacin o, mejor dicho, se han visto sujetos a procesos que desembocan en un sincretismo total, o mejor todava, como dira Canclini, una hibridacin cultural.

Lo nuestro, lo ajeno, lo propio (aunque sea de pocos) La difusin de la cultura, de una cultura en especial, se da de acuerdo con la ideologa determinante, y asimismo, la ideologa nace de preceptos culturales. Es imposible sepa-rar ambos conceptos y con ello tenemos que vivir, as como con el hecho de que nuestras culturas han sufrido, a lo largo del tiempo, influencias buenas o malas no es una cuestin que deba debatirse en este espa-cio, al punto que ya no se puede invocar el purismo en una cultura sin caer en yerros e imprecisiones.

A estas alturas, cabe decir: cada quien se considera perteneciente a la cultura que mejor se adapte a su ideologa, o cada quien practica la ideologa que mejor se adapte a su cultura. Y las declaraciones mencionadas anteriormente respaldan el derecho de las personas a practicar la ideologa y a sentirse partcipes de la cultura que elijan; as tam-bin, se conmina a los Estados y a los indi-viduos a difundir su cultura, a respetar los derechos culturales de los otros y a procurar que la convivencia entre culturas sea pacfi-ca y dentro de las normas de los derechos humanos.

No volveremos sobre las atrocidades de la historia genocidios, deportaciones, cruel-dades masivas, anacronismos culturales sino que podemos presentar casos especfi-cos y claros donde, precisamente, la toleran-cia no es lo que prima a la hora de la difu-sin y el respeto de los derechos culturales, propios o ajenos.

Hoy en da, todos claman porque la difu-sin cultural de cualquier conglomerado es insuficiente, por lo menos eso sucede a diario en nuestro pas. Entonces, para sol-ventar esta falencia, la gente se organiza, emprende actividades conjuntas para difun-dir su cultura, ms all de si esta abarca actividades artsticas o cotidianas, solamen-te. Algunos articulan sus esfuerzos a travs de la autogestin y otros, alrededor de los gestores culturales, las personas que se encargan de mediar entre quienes compar-ten su cultura y las instituciones, pblicas y privadas.

En nuestro pas, gestores culturales exis-ten, y se mueven como hormigas diligentes frente a los trmites y a las promesas (no siempre concretadas) de ayuda, subsidios, difusin, pero sobre todo, en la generacin de propuestas de polticas pblicas que via-

-

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

19

vilicen sus esfuerzos. Pero en algn tramo de esta carrera, empie-zan a confundirse cier-tos conceptos, y los objetivos ya no se pre-sentan tan claros como en un principio pueden ser pensados: difundi-mos nuestras propuestas para pertenecer a una corriente generalizada o para diferenciarnos de esta? A qu se le llama contracultura o cultura alternativa? Alternativa a qu?

En este punto, el concepto de cultura vuelve a ponerse borroso, como en el princi-pio de este ensayo, porque la cultura lo abarca todo, y nada; es patrimonio de todos, y de ninguno. Mientras ms tratamos de difundir la cultu-ra (lo que entendamos por ella), propia o ajena, ms dif-cil se torna hacer que otros la adopten o consuman, en forma de industria cultural. Es decir, difundir corrientes alternas a lo ya establecido es complejo, una pelea que se equipara a la ria que sostiene John Nadie con un amigo suyo al intentar forzarlo al uso de los lentes de la verdad. No se puede imponer una cultura, una ideologa por la fuerza, pero s puede conminarse al resto a apre-ciarla, a reconocerla, pues, recor-dando lo estipulado en las declara-ciones sobre los derechos cultura-les, todo ser humano tiene derecho a conocer que existe ms de una cul-tura y que puede pertenecer a la que guste, sin que por esto sea vulnerado ni discriminado. Es decir, es posible apreciar otra cultura, o la propia, en un acto de autoconocimiento, sin que por ello se empuje a una persona con-tra un muro y se le diga: Arriba las manos, la vida o la cultura!.

Y as como obligar a alguien a consu-mir tal o cual producto cultural est fuera de discusin aunque se hace, por supuesto, de forma subrepticia, por eso es necesario ponerse los lentes de la verdad o sacarse los de la ideologa, segn Zizek, tambin debera estarlo el acto de apoyar una propuesta cultural, para que se difunda. Pero no lo est, y aqu entramos en el eterno debate sobre el papel de las instituciones, sobre todo las

No se puede

imponer una cultura

, ms

all, una ideologa po

r la

fuerza, pero s puede

conminarse al resto a

apreciarla, a reconoc

erla,

pues, recordando lo

estipulado en las dec

laraciones

sobre los derechos cu

lturales,

todo ser humano tien

e

derecho a conocer qu

e existe

ms de una cultura.

pblicas, en la difusin y atencin a todas las propuestas que llegan a sus manos, de gestores o de aso-ciaciones con fines culturales.

La produccin cultural en nues-tro pas, por ejemplo, en much-simos casos especficos funciona gracias a la autogestin y no a la ayuda de instituciones pblicas, pero el riesgo que se corre con este tipo de realizacin es que la cultura quede relegada a un elitismo, en el que unos happy few disfrutan del patrimonio cultural y artstico que debe-ra ser consumido y aprecia-do por todos los miembros de una comunidad. En otros casos, cuando la gestin cul-tural pretende masificar ciertas prcticas puede caer en la prdida de los patri-monios frente a un llano consumo turstico, y ms all de esto, en una consi-guiente marginalidad de lo que no ha quedado seleccionado dentro de lo cultural.

Y qu es lo cultural? Todo aquello que est relacionado con la cul-tura, es decir, todo uso que permite identifi-carnos como miem-bros de una comuni-dad, frente a otros, distintos, pero igua-les, en cuestin de derechos, cohabi-tantes de un mismo espacio. Lo es todo, que puede transmi-tirse de generacin en generacin y que s nos une como gnero humano, ms all, incluso, de la misma ideologa.

-

dom

ingo

10

de

may

o de

20

15

N

18

6

MSICA

20

l verdadero compromiso que tiene System of a Down (SOAD) es con la historia de ese pedazo de tierra de donde

provienen sus padres y abuelos, y que casi es borrado del mapa en 1915(1). Para visibilizar esa historia, los miembros de la banda recu-rrieron a la msica como una gran herra-mienta con la que vienen materializando esa responsabilidad asumida.

SOAD se form a inicios de la dcada de los noventa con el nombre de Soil, en una escue-la privada en Hollywood, llamada Rose and Alex Pilibos Armenian School, donde estu-diaban Daron Malakian (guitarrista); Shavarsh Robert Odadjian, ms conocido como Shavo (bajista) y Serj Tankian (voca-lista). La primera influencia musical que recibieron fue The Beatles y la memoria his-trica. Por un lado, Daron descubri a los

E

ingleses y decidi hacer canciones que dura-ran 20 minutos y reuniesen diferentes esti-los, mientras Serj, por su lado, tena latente su compromiso poltico por contar las terri-bles cosas que se vivieron entre 1915 y 1923 en Armenia, y de las que el mundo muy esca-so conocimiento tuvo.

Daron escribi algunos poemas para sus canciones, de uno de los cuales sali System of a Down, nombre que reemplaz a Soil, y el cual se inscribe en la vital historia del metal contemporneo. El poema de Daron que ins-pir este nombre se llama Victims of a Down, y en un primer momento la banda se llam as, hasta que Shavo Odadjian propuso cambiar el trmino victims por system.

Una imagen de muerte que no puedes olvi-

dar El fro suelo est teido de rojo Sus ojos se cierran lentamente Y luego los abre de nuevo Pero su deseo queda sin ayuda (Fragmento del poema Victims of a Down) Daron fue quien registr las primeras com-

posiciones de SOAD en un grabador de case-te marca Sharp, regalo de adolescencia de su padre, el pintor Vartan Malakian, quien se involucr con el cometido de la banda de su

La banda sonora

de un genocidio Pablo Rodrguez

Periodista musical

Un grupo de msicos formado en Estados Unidos, cuyos padres y abuelos sufrieron las

atrocidades del primer genocidio del siglo XX, juntaron su afn por romper ciertos

moldes sonoros del metal, sobre los cuales cantaron unas cuantas verdades que el

mundo no conoca.

-

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

21

hijo hasta elaborar la portada de los discos Hypnotize y Mezmerize, as como algunos modelos para la guitarra de Daron.

Mientras Malakian experimentaba con la composicin y construa canciones que luego se convirtieron en verdaderos himnos generacionales como BYOB, siglas que tra-ducidas al espaol devienen en la frase Enven sus propias bombas, Serj pona en letras de canciones las largas, viven-ciales y decisivas conversaciones que durante muchos aos mantuvo con Stepan Haytayan (su abuelo) padre de Khatchadour Tankian y sobreviviente del genocidio armenio. Khatchadour y su esposa Alice lograron esta-blecerse en Lbano luego de abandonar Armenia. Serj naci en Beirut el 21 de agosto de 1967, gra-cias, en realidad, a la decisin de sus padres de huir de su tierra, para sobrevivir, para que la historia de ese pueblo no quedase en el olvido y pudiera ser contada, como lo han hecho, a tra-vs de su msica. Una frase que puede resumir los profundos recuerdos que Stepan Haytayan transmiti a sus hijos y nietos, adems de com-pendiar toda la barbarie vivida en esa poca es: Nunca entender como el hombre puede ser tan cruel con el hombre, frase que repeta constantemen-te mientras contaba su historia: Efkere era un poblado donde haba menos de mil casas, aproximadamente unas 500 eran de armenios y poco ms de 300 las habitaban turcos; las comunicaciones prcticamente no existan, por lo tanto no haba forma de conocer qu estaba tramando el gobierno, pero Stepan sinti que algo pasaba desde el momento en que sinti que los turcos empezaron a distan-ciarse de los armenios, y en medio de las labores cotidianas, las mujeres turcas reci-taban canciones de las que una frase hel la sangre del abuelo de Serj, y que deca algo as: Pobres armenios, que no saben lo que

www.musica.com

les va a pasar. La milicia turca lleg la noche del 23 de abril de 1915 a Efkere y otras ciudades per-tenecientes a la regin de Anatolia, con la disposicin de eliminar a todo elemento no turco que habitara esa zona, que luego fue el ncleo de lo que en 1923 se fund como la

-

dom

ingo

10

de

may

o de

20

15

N

18

6

22

Nueva Repblica de Turqua. Esa noche los militares encadenaron a todos los hombres, los separaron de mujeres y nios, y los lleva-ron a sitios lejanos en donde murieron por inanicin o por los brutales castigos que reci-ban. Esa fue la ltima vez que Stepan vio a su padre. Antes de que se lo llevaran, quiso despedirse con un beso, pero la milicia se lo impidi.

Siria fue el destino de los hombres arme-nios privados de su libertad, la ciudad a donde llevaron a gran parte de ellos fue Der eiz Zor, tras recorrer un enorme trayecto al que se denominaba la marcha de la muerte, porque si no moran en el camino, al llegar, eran sometidos a torturas o los dejaban sin cosas elementales como alimentos, ropa o agua, y terminaban muriendo por inanicin.

Stepan relat con mucho dolor algunas de las crueles prcticas de la milicia turca, des-taca la eliminacin de hombres jvenes a fin de evitar cualquier intento de resistencia, tambin se obligaba con azotes a que jvenes miraran cmo violaban a sus padres, y desta-caba el impedimento para que los familiares enterraran los cuerpos de quienes moran; en su lugar arrojaban los cuerpos al ro ufrates en muchas partes de la rivera haba tal can-tidad de hierbas que los cuerpos se quedaban enredados, pero por la fuerza de la corriente, casi siempre se desprendan de la cabeza y esta se quedaba atrapada. Alguna vez el abuelo de Serj tuvo que liberar la cabeza de una persona cercana a l. Cosa similar vio el bisabuelo de Shavo Odadjian, quien cont su vivencia de forma generacional, hasta que esta humillante historia lleg a odos del bajista de SOAD.

Todo el mundo va a la fiesta a pasar un buen

rato Bailando en el desierto explotando el ocaso Y dnde coo estas t? Por qu los presidentes no pelean las gue-

rras? Por qu siempre tienen que enviar a los

pobres? (Fragmento del tema BYOB) La idea de System of a Down es incentivar-

te a hacer preguntas, dice Serj para explicar parte de su proyecto cuya intencin es que el mundo conozca la verdad sobre el genocidio armenio, del que poco se sabe porque suce-di en medio de un ambiente en el que haba escaso acceso a la informacin de esa verdad que, ms all de matar a tanta gente, tena como meta borrar todas las ciudades someti-das, eliminar una cultura, al punto que hasta casi eliminaron el alfabeto armenio. Esta facilidad para actuar impunemente permiti que el Comit de Unin y Progreso, mejor

conocido como los Jvenes Turcos, masacra-ran a casi un milln y medio de personas entre 1915 y 1923, bajo las rdenes del minis-tro del Interior Mehemet Talaat, el ministro de Marina Ahmed Jemal, y el ministro de Guerra Ismael Enver. A juzgar por el tipo de prcticas llevadas a cabo durante esta purga, y dado que Adolf Hitler se pregunt alguna vez quin se acuerda del genocidio arme-nio?, queda claro que el Fhrer aprendi mucho de este proceso cuando puso en prc-tica lo que conocemos como el Holocausto Judo.

Una forma de que el mensaje de SOAD lle-gue a un nmero considerable de personas en el mundo fue a travs de su masificacin, para lo cual, gracias a la solidez y novedad del sonido que propusieron desde su primer disco, captaron la atencin de Tom Araya, vocalista del reconocido grupo estadouniden-se Slayer, quien los llev como banda soporte de la gira que dieron en 1998 por toda Europa.

Puedes or las Sagradas Montaas? Mentiroso! Asesino! Demonio! Libertad... Libertad... Somos libres... Somos libres... (Fragmento del tema Holy Mountain) Luego de provocar el cuestionamiento, y de

lograr que muchos de sus seguidores se ente-ren del genocidio armenio, Tankian lucha porque se haga justicia a la memoria de todas las vctimas a travs del reconocimiento del genocidio por parte de gobierno turco, que se niega rotundamente a este sencillo acto, e incluso varios funcionarios han llegado a pedir pruebas como el sealamiento de las tumbas de los supuestos cadveres, esos cuyos soldados hace cien aos impidieron sepultar y dejaron ir por el ro ufrates.

Estados Unidos y Gran Bretaa, as como otros pases, se han negado a reconocer este genocidio a nivel internacional pues hacerlo implicara iniciar un proceso contra Turqua por crmenes de lesa humanidad. Tankian, dentro de las interrogantes que se ha hecho sobre esta negativa y esta pasividad, descu-bri que Turqua se ubicaba entre los mejores clientes de Estados Unidos en el negocio armamentista. Por su parte, John Dolmayan, baterista de SOAD, considera que es impor-tante que Turqua reconozca su propia histo-ria, porque esto an se encuentra como un recuerdo de las nuevas generaciones y ve como un escupitajo en la cara que se siga negando lo ocurrido.

La importancia del reconocimiento por el que lucha Tankian tiene eco en otros expertos

-

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

23

La idea de System of a Down es incentivarte a hacer preguntas, dice Serj Tankian para explicar parte de su proyecto cuya intencin es que el mundo conozca la verdad sobre el genocidio armenio, que

ms all de matar a tanta gente,

tena como meta borrar todas las

ciudades sometidas, eliminar una

cultura.

y activistas como Alfonso Tabakian, director del Consejo Nacional Armenio de Buenos Aires, quien considera que mientras no se reconozca el genocidio armenio, hay una puerta entreabierta para que desde la ideolo-ga y el discurso que manejen quienes estn en el poder pueda volver a ocurrir algo simi-lar en cualquier pas del mundo con otra cul-tura.

Con motivo del centenario del genocidio, el pasado 23 y 24 de abril(2) se realizaron varias actividades en todo el mundo. Entre las ms destacadas est el primer concierto que SOAD dio en Armenia y donde se escuch al fin la esperada cancin 100 years, de auto-ra de Tankian y el pianista Jhon Psathas, de Nueva Zelanda, con la que hacen un homena-je a las vctimas del primer genocidio olvi-dado del siglo, como Tankian lo denomin en varias entrevistas sobre el tema, y en boletines para anunciar el concierto-home-

lo sucedido durante el genocidio, y al ser una figura a nivel mundial, [Tankian] ahora ha logrado que la gente sepa de este hecho que avergenza a la humanidad, comenta decidi-do Ibo, quien, si bien no naci en la tierra de su padre, a sus 8 aos estudi en una escue-la pblica de Ankara (capital de Turqua) en donde solo me decan que los armenios son el enemigo, igual que ac me decan sobre los peruanos, analiza, no sin antes destacar que el genocidio se produjo cuando todava esas tierras eran gobernadas por el Imperio Otomano.

Ibo es un apasionado de la historia, por eso aparte de lo que conoca sobre el tema, ms ciertas cosas que dice SOAD, l se reflej en G. I. Gurdjieff(3), a quien considera una de las grandes influencias en mi forma de vivir, y quien me produjo profunda admiracin por la cultura armenia.

Este msico ecuatoriano cerr su punto de vista sobre la obra de System of a Down haciendo una confesin: Espero poder un da estrechar la mano de Tankian, y juntos luchar por que no se cometan ms injusticias en este mundo.

naje. El cuarteto tambin compuso la banda

sonora de 1915, filme de Garin Hovannisian y Alec Mouhibian, que transcurre en un teatro, pero cuyo hilo conductor y ambientacin corresponden a la poca del genocidio arme-nio. La pelcula ser estrenada este ao.

Una visin local del conflicto, la msica y lo que hay alrededor El padre del compositor y cantante quiteo Ibo K Payne es de Turqua. Ibo es conocido

por su obra con la banda quitea Siq y actualmente por una slida carrera en soli-tario. l se muestra como un admirador de SOAD y en particular del activismo de Serj Tankian. Consultado sobre su visin acerca del genocidio armenio, lo califica como una barbarie, y condena la intolerancia del ser humano con sus semejantes por tener dife-rentes visiones y perspectivas del mundo.

Se manifiesta totalmente de acuerdo con Tankian, porque el pueblo armenio nunca ha tenido mucha voz para poder comunicar

De izquierda a derecha: John Dolmayan, Darion Malakian, Serje Tankain y Shavo Odadjian.

Notas 1.- 1915 fue el ao en que se produjo el genocidio armenio, exterminio y deportacin forzosa de una poblacin de armenios, griegos y asirios civiles, calcu-lada en aproximadamente entre un milln y medio y dos millones de personas, por parte del gobierno de los Jvenes Turcos en el entonces territorio del Imperio otomano, hoy Turqua. 2.- Por el centenario del genocidio, adems del con-cierto, algunos gobiernos se pronunciaron al respecto, a pesar de la negacin internacional. En el Parlamento de Austria se hizo un minuto de silencio para conme-morar a las vctimas del genocidio. Actualmente, ese trmino genocidio se emplea para denominar al con-flicto, cuestin que estuvo vetada antiguamente, pero que hoy forma parte del reconocimiento de la respon-sabilidad histrica que pudo tener el Impero austro-hngaro como aliado del Imperio otomano durante la I Guerra Mundial. En el gobierno de Ankara an no est reconocido el trmino genocidio. 3.- George Gurdjieff (1892-1949) fue un escritor, msi-co y maestro mstico armenio.

-

dom

ingo

10

de

may

o de

20

15

N

18

6

CINE

24

La materialidad

de la memoria colectiva: entrevista con

Carmen Guarini Libertad Gills Arana

Cineasta y crtica

alsh entre todos(1) se titula el ltimo documental de la cineasta y antroploga visual Carmen Guarini. En este filme,

Guarini se centra en el trabajo del pintor Jorge Perrn y de un colectivo de artistas y no artistas que reinterpretan las fotos en blanco y negro de rostros de desaparecidos, pintn-dolas a mano. Guarini filma el proceso detrs de este trabajo colectivo de memoria, mos-trando un espacio en el cual el arte y el acti-vismo son el comn denominador. La mate-rialidad de la memoria colectiva, es decir,

W cmo el concepto abstracto de la memoria colectiva se expresa a travs de procesos y objetos reales, es el principal inters de Guarini. Tambin le interesa explorar el lugar del documentalista, de la cmara y de la imagen en esta construccin. Convers con ella para conocer ms a fondo su proce-so de trabajo y sus motivaciones para reali-zar este nuevo proyecto.

Cules son los temas que te interesan y de qu forma es tu nueva pelcula una con-tinuacin de esa bsqueda?

-

domingo 10

de mayo de 20

15

N 186

25

Fotograma que muestra, precisamente, el trabajo con la fotografa del escritor Rodolfo Walsh.

Desde siempre me he preocupado sobre quines son los actores sociales que constru-yen memoria y el modo en el que lo hacen. Cmo esa memoria crece desde abajo, cmo se inserta en lo cotidiano. Esa construccin cotidiana es la que le ha dado fuerza y ha permitido que el movimiento de derechos humanos tenga la importancia que tiene en nuestro pas y en Amrica Latina tambin. Lo que a m me asombra es que todo el tiem-po surgen cosas nuevas sobre el tema de la memoria aqu en Argentina. Toda esta gente construyendo dentro de ese mar que es la memoria, cada uno su proceso, pero son como afluentes que van hacia un solo mar.

Me interesa saber cmo funcionan estos procesos. Entonces, me meto a trabajar para mirarlos desde el interior y entender cmo es posible mostrar estas cosas y cmo la imagen puede contar eso. De qu manera, como antroploga y cineasta, puedo hablar de la

memoria sin necesidad de recurrir ni al tes-timonio ni a las voces. Las voces son impor-tantes, pero a veces producen silencios tam-bin. Cuando las voces y las palabras no alcanzan, aparecen estas manifestaciones y ah el arte juega un rol importantsimo en la posibilidad de expresar cosas que la palabra no alcanza a expresar.

Cmo decidiste enfocarte en Jorge Perrn y en su trabajo colectivo? Esta pelcula nace cuando estaba terminan-do de filmar Gorri (2010)(2), y justamente su esposa me cont que Jorge Perrn (es disc-pulo de Gorri) estaba haciendo un trabajo

con las fotos de los desaparecidos. Entonces fui a su taller a ver y empec a fil-mar. Esto fue en 2011. Adems, l tambin es especial, l mismo estuvo detenido en su juventud, despus se vino a Buenos Aires. Pero bueno, no se trata de su biografa.

Se trata de un grupo de gente que ya esta-ba construido, de artistas y no artistas, y yo pude entrar y empezar a entender cmo estaba funcionando y ver que haba un nivel de horizontalidad interesante y que el protagonismo se dilua en pos de esta obra que los excede tambin. Es una obra que ya est realizada, pero que no tiene un valor material. Ellos la quieren instalar en distin-tos lugares entonces la donan. No tiene una firma porque la hizo la gente. No tiene ese peso del valor de la obra de arte. Y al mismo tiempo, es o no es una obra de arte?

Es interesante justamente tu manejo del

protagonismo en un documental sobre un proceso colectivo. En general, muchos documentales contemporneos utilizan el recurso del protagonista individual. Aqu, aunque tengas un protagonista, este no es un documental biogrfico, y tampoco lo enfatizas a l por sobre los dems. Yo creo que cada pelcula, cada historia, cada tema y cada proceso tienen su forma. En un momento intent contar una historia, un conflicto, pero despus me di cuenta que lo importante era justamente mostrar ese pro-ceso. Que la importancia estaba en el proce-so mismo.

Tambin influye el personaje. En realidad,

l es una persona que se diluye en la multi-tud y eso lo vemos. l es un tipo que lleva las cajas, agarra los cuadros, los cuelga. Es uno ms y es interesante transmitir justamente ese nivel en el que l se diluye en el colecti-vo.

Es interesante preguntarse: cmo filmar el colectivo? De hecho, no es fcil filmarlo. Filmar la memoria y el colectivo son cosas que parecen imposibles! Pero tambin hay muchas cosas que son parte de la edicin. La identidad de un personaje se va construyen-do a travs de lo que dice, lo que hace, cun-tas veces aparece; esa presencia.

Para hacer memoria se necesita el cuerpo, incluso para olvidar. Yo quise transmitir que los cuerpos son necesarios para construir memoria. No es alguien que te cuenta algo y ya est. La memoria es tiempo y la memoria es tambin cuerpo.

En tu experiencia, encuentras la forma en el proceso de filmar o antes, en la investi-gacin previa? Es una ida y vuelta, es una dialctica. Yo voy al terreno, empiezo a ver cosas interesantes, las personas y lo que est pasando entre ellos. Voy con la cmara. Cuando entras al taller, tens que pintar. Fue lindo esto de dejar la cmara y agarrar el pincel. Ser parte de eso tambin. Era como un rito de pasaje que no podas eludir. Fue interesante sentir-me parte de eso. Con las baldosas yo tambin met la mano un poco.

Un recurso que utilizas en tu pelcula con-siste en que el personaje interpela directa-mente al espectador, a travs de textos. Por qu decidiste utilizar este medio? Hice una entrevista con Perrn y no me gust. Entonces comenc a trabajar sobre lo que l deca, lo formate un poco. Incluso haba algo que me faltaba y le ped que escriba unas lneas y las reacomod sobre un tema que no estaba tratado en la entrevista. Despus se me ocurri destacar ciertas palabras en rojo. Son unas palabras claves, los conceptos importantes.

Existe una diferencia formal entre este filme y Calles de la Memoria (2012), donde

-

decid articular el tema con una reflexin personal porque me estaba preguntando muchas cosas. Aqu prefer que la voz sea la de Perrn, que me parece que es el creador y tiene cosas muy interesantes para decir. Pero tampoco quera que las diga en forma de entrevista. Por eso decid ese dispositivo de usar la palabra escrita para buscar esos momentos que sirvieran tambin como un espacio de reflexin para el espectador.

Tus documentales comparten la caracters-tica de que te enfocas en el espacio pblico, sobre todo en la calle. Qu te atrae a fil-mar en estos espacios? Sobre todo gracias a la practicidad de la cmara porttil yo siempre estuve en la calle filmando marchas, manifestaciones. Me encanta sentirme entre la gente, es una cosa de transferencia de energa que me gusta devolver a travs de la imagen. Me acabo de comprar una GoPro y el otro da fui a la mar-cha de la memoria con ella. Hice un pequeo cortito. La GoPro tiene un tamao que te

permite estar en todas partes. Adems te da una relacin con la gente completamente diferente. Estoy explorando las posibilida-des.

Perrn dice que al agregarles color a las fotos en blanco y negro de los rostros de los desaparecidos actualiza la memoria. Me parece que al filmar nuevas expresiones de la memoria colectiva, como la del trabajo de Perrn y su colectivo, tambin ests actualizando la memoria. S, hay eso. Perrn me dijo: Estamos en otra etapa [de la memoria] y hay que pasar al color. Era cuando se abra el tema de los jui-cios de lesa humanidad. Hay que pasar a la vida y al color. Eso es algo que vi siempre con las Madres. Inicialmente s, las madres llevaban fotos pero la Asociacin Madres de Plaza de Mayo, con las que empec a tratar