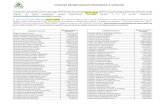

INTEGRANTES AYALA EDISSON CHACON ANDREA CRUZ IVAN GOMEZ MAICOL MARTINEZ ELVIA DANIEL.

AYALA MARTINEZ, C. - Las cruzadas - Punto de Vista, 2014.pdf

Transcript of AYALA MARTINEZ, C. - Las cruzadas - Punto de Vista, 2014.pdf

-

LAS CRUZADAS

CARLOS DE AYALA MARTNEZ

-

ISBN: 978-84-15930-26-6

Carlos de Ayala Martnez, 2014

Punto de Vista Editores, 2014

http://puntodevistaeditores.com/

Cualquier forma de reproduccin, distribucin,comunicacin pblica o transformacin de esta obra solopuede ser realizada con la autorizacin de sus titulares,salvo excepcin prevista por la ley.

-

NDICE

EL AUTOR

PRESENTACIN

GUERRAS SANTAS Y CRUZADAS

SACRALIZACIN HISTRICA DE LA VIOLENCIA:DE LAS GUERRAS DE LOS DIOSES A LA GUERRAPOR DIOS

IGLESIA Y VIOLENCIA

POSTURA DEL CRISTIANISMO INICIAL ANTE ELEJRCITO

EL GIRO CONSTANTINIANO

ADAPTACIN DE LA ESPIRITUALIDAD A LOS NUEVOS

-

RETOS: JUSTIFICACIONES DOCTRINALES YMANIFESTACIONES PRCTICAS

Primeras justificaciones doctrinales: san Agustn

La guerra santa en Bizancio

La guerra misionera en Occidente

Defensa de Roma y perdn de los pecados

Rescoldos del pacifismo cristiano

GUERRA COMO VA DE SALVACIN

Sacralizacin de la caballera

Monopolio eclesistico de la violencia legtima

GUERRAS SANTAS PONTIFICIAS

DESARROLLO DE LA DOCTRINA DE LA RETRIBUCIN

RECONQUISTA CRISTIANA: CARACTERSTICAS YMODALIDADES

CRUZADA

-

RECONVERSIN DEL CONCEPTO PONTIFICIODE CRUZADA

UNIVERSALIZACIN DEL FENMENO CRUZADO

PLENA CANONIZACIN DE LA CRUZADA

REDEFINICIN DE PLANTEAMIENTOS. LAS CRUZADASY SU DIVERSIDAD TIPOLGICA

NOTAS BIBLIOGRFICAS

EL MUNDO MEDITERRNEO ENVSPERAS DE LAS CRUZADAS

REORDENACIN DEL ESCENARIO ISLMICO

EL CALIFATO DE LOS FATIMES DE EGIPTO

El sismo ismail y su radicacin en Egipto

La heterodoxia fatim: drusos y asesinos

EL CALIFATO ABBAS Y LA HEGEMONA TURCA

-

Los turcos y el islam

Los selycidas

BIZANCIO Y LAS COMUNIDADES CRISTIANAS DEORIENTE

CRISIS DEL IMPERIO

El enfrentamiento partidario

El desastre de Manzikert y sus consecuencias

La restauracin Comneno

Alejo I y el Occidente latino

HETEROGNEA REALIDAD DE LAS COMUNIDADESCRISTIANAS DE ORIENTE

PRESENCIA DEL OCCIDENTE LATINO EN ELMEDITERRNEO

PEREGRINAJE

CONTACTOS COMERCIALES

-

NOTAS BIBLIOGRFICAS

EL ARQUETIPO: LA PRIMERACRUZADA

CLERMONT Y SU PROYECCIN HISTRICA

URBANO II, UN PAPA REFORMISTA

LAS DECISIONES CONCILIARES DE CLERMONT Y SUCONTEXTO ESCNICO: LA PREDICACIN DE LACRUZADA

La preparacin

Las decisiones

La predicacin

EL PROYECTO PAPAL EN SUS INICIALES ASPECTOSORGANIZATIVOS

LA MOVILIZACIN POPULAR

CRUZADISMO POPULAR Y MESIANISMO MILENARISTA

-

ELEMENTOS CARACTERIZADORES DEL CRUZADISMOPOPULAR

Igualitarismo social

Penitencia purificadora

Advenimiento de la Jerusaln celestial

LOS CABALLEROS DE CRISTO

LAS MOTIVACIONES

LOS CUERPOS DE EJRCITO Y SUS LDERES

Godofredo de Bouillon

Bohemundo de Tarento

Raimundo de Saint-Gilles

Roberto de Normanda

CONTINGENTES Y COMPOSICIN

ITINERARIOS Y REACCIN BIZANTINA

-

DESARROLLO DE LA CRUZADA

INICIO DE LA CRUZADA. NICEA Y LAS CONSECUENCIASDE LA VICTORIA DE DORILEO

ANTIOQUA Y LA MSTICA CRUZADA

LA TOMA DE JERUSALN

NOTAS BIBLIOGRFICAS

NACIMIENTO Y CONSOLIDACIN DELOS ESTADOS CRUZADOS

JERUSALN: DE CIUDAD SANTA A REINO

INICIALES PROYECTOS TEOCRTICOS (1099-1100)

CONSTITUCIN DE LA MONARQUA JEROSOLIMITANA(1100-1131)

Afianzamiento y expansin militar

Moderacin de la poltica eclesistica

-

El reino y la feudalizacin de los poderes territoriales: losotros estados cruzados

Creacin de las rdenes militares

SECULARIZACIN DE LA MONARQUAJEROSOLIMITANA

FACTORES INTEGRADORES

Afirmacin de la monarqua jerosolimitana en el estrictomarco interior del reino

Poltica de integracin religiosa y cohesin social del reino

Moderacin de los planteamientos cruzados

FACTORES DISGREGADORES

Replanteamiento de la unidad de los Estados franco-latinos

Incremento del protagonismo bizantino en la zona

NOTAS BIBLIOGRFICAS

-

SECULARIZACIN DEL FENMENOCRUZADO

REVITALIZACIN DEL ISLAM TURCO Y ALARMADE OCCIDENTE

LOS HECHOS: LA CADA DE EDESA

EL NACIMIENTO DE UN MITO: LAS PRIMERASNOTICIAS SOBRE EL PRESTE JUAN

LA SEGUNDA CRUZADA

INICIALES PLANES DEL PAPA

CRUZADISMO CISTERCIENSE: LA PREDICACIN DESAN BERNARDO

DESARROLLO DE LA CRUZADA. LAS CLAVES DE UNFRACASO

Acontecimientos

Claves explicativas

-

BALANCE Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDACRUZADA

REACCIN DEL REINO JEROSOLIMITANO: LAALIANZA FRANCO-BIZANTINA Y EL HORIZONTEEGIPCIO

DIFICULTADES DEL FEUDALISMO FRANCO-SIRIO

LA TIERRA SANTA CRISTIANA ENTRE LASUPERVIVENCIA Y LA EXPANSIN

SALADINO Y LA DESARTICULACIN DEL REINODE JERUSALN: EL DESASTRE DE HATTIN

SIGNIFICACIN HISTRICA DE SALADINO

LA CRISIS DEL REINO DE JERUSALN: LA QUIEBRA DELA AUTORIDAD MONRQUICA

LOS CUERNOS DE HATTIN

NOTAS BIBLIOGRFICAS

-

LA DESNATURALIZACIN DELFENMENO CRUZADO

HACIA UNA NUEVA FORMA DE CRUZADA

LA TERCERA CRUZADA

LA CONMOCIN DE LA CADA DE JERUSALN Y LAPREDICACIN DE LA CRUZADA

DESARROLLO DE LA CRUZADA

La inicial reaccin de los francos

La cruzada alemana de Federico Barbarroja

La ofensiva anglo-francesa y el inicio de la reconquistacruzada

Ricardo Corazn de Len y el nuevo statu quo

EL ESCNDALO DE LA CUARTA CRUZADA:INTERESES ECONMICOS Y FRACASO POLTICO

BIZANCIO EN EL PUNTO DE MIRA DE LA CRUZADA:

-

ANTECEDENTES

ESTRATEGIAS Y PREPARATIVOS INICIALES

LA CADA DE CONSTANTINOPLA, COMPLOT O AZAR?

EL GIRO APOCALPTICO Y LA QUINTACRUZADA

EL TRISTE PRLOGO DE LA CRUZADA DE LOS NIOS

EL IV CONCILIO DE LETRN Y LA CAMPAA DEDAMIETTA

LA APOCALPTICA POSCRUZADA Y SUSMANIFESTACIONES MILENARISTAS

LA SEXTA CRUZADA: LA ANTICRUZADA DE LANEGOCIACIN. FEDERICO II Y LARECUPERACIN DE JERUSALN

NOTAS BIBLIOGRFICAS

EL FIN DE LA PRESENCIA CRISTIANA

-

EN TIERRA SANTA

LA DEFINITIVA CADA DE JERUSALN

LAS POLARIDADES DEL REINO Y LA CRUZADA DE LOSPOETAS

LOS JWARIZMES Y LA BATALLA DE LA FORBIE

LA SEPTIMA CRUZADA: EL FRACASO EGIPCIODE SAN LUIS

EL EPLOGO DE LA CRUZADA: CRISIS DE LASCONCIENCIAS Y GUERRA CIVIL

LA CRUZADA DE LOS PASTORES

LA GUERRA DE SAN SABAS Y SUS CONSECUENCIAS

EL FACTOR MONGOL Y EL RGIMENHEGEMNICO DE BAYBARS

UNA ELECCIN DIFCIL

LA DECISIVA BATALLA DE AYN JALUT

-

LA FRUSTRANTE REACCIN DE OCCIDENTE

LA CADA DE ACRE Y LA EVACUACIN DEPALESTINA

NOTAS BIBLIOGRFICAS

OTROS MBITOS PARA LA CRUZADA

LA RECONQUISTA EN LA PENNSULA IBRICA

DE LA RECUPERACIN DEL TERRITORIO A LA PUGNAPOR LA FE

GUERRA CONTRA LOS ALMORVIDES

Precedentes pontificios

Alfonso VI y los almorvides: una cruzada sin papa?

Los cruzados del Oriente peninsular

La Espaa imperial de Alfonso VII y el reino cruzado dePortugal

-

CRUZADA ANTIALMOHADE

El nuevo imperio norteafricano y la respuesta peninsular

Del desastre de Alarcos a las victorias de Las Navas deTolosa y de Alccer do Sal

DEFINITIVA HISPANIZACIN DEL ESPRITUCRUZADO: LA GRAN RECONQUISTA

OFENSIVA MERIN Y COMIENZOS DE LA GUERRA DELESTRECHO

LA EXPANSIN DE LA CRUZADA EN EL BLTICO

LA CRUZADA BERNARDIANA CONTRA LOS WENDOS

LOS PORTAESPADA Y LA CONQUISTA DE LIVONIA

ORDEN TEUTNICA Y CRISTIANIZACIN DE PRUSIA

NOTAS BIBLIOGRFICAS

EPLOGO: CRTICAS Y CONTINUIDAD

-

NOTAS BIBLIOGRFICAS AL EPLOGO

-

El autor

Carlos de Ayala Martnez es doctor en HistoriaMedieval por la Universidad Autnoma de Madrid (1985),donde en la actualidad es catedrtico del Departamento deHistoria Antigua, Historia Medieval y Paleografa yDiplomtica. Sus lneas de investigacin son el reinado deAlfonso X de Castilla, las rdenes militares hispnicas y losproblemas relativos a la cruzada y guerra santa en lapennsula, as como sus implicaciones en la legtimapoltica. Sobre estas cuestiones ha publicado trabajosmonogrficos y colaboraciones en congresos y revistasespecializadas, as como dirigido en los ltimos aossucesivos proyectos I+D, en el seno de los cuales se hanvenido elaborando tesis doctorales y otros trabajos deinvestigacin.

-

LPresentacin

as cruzadas constituyen, sin duda, un tema de permanenteactualidad, y ello por varios motivos. Se trata de la primeray ms decisiva de las grandes confrontaciones entre dosmundos que se conceban a s mismos como antagnicos,mundos, no lo olvidemos, en los que las sociedades actualesreconocen algo sustantivo de su propia tradicin histrica.Pero tambin, y paradjicamente, las cruzadas fueron laprimera gran oportunidad que tuvieron aquellos dos modelosde civilizacin cristiano-occidental e islmico de entraren un fructfero contacto cultural, situado al margen, y enocasiones por encima, de las respectivas e inevitablesinterpretaciones exclusivistas. Confrontacin e intercambiocultural son los dos aspectos de una misma realidadfronteriza que sirve de contexto explicativo para elfenmeno cruzado. Y no olvidemos tampoco que estefenmeno fue la expresin pionera de colonizacin para unaEuropa en formacin, una Europa en bsqueda de unaidentidad para la que la centenaria y cosmopolitacivilizacin islmica sirvi de enriquecedor mecanismo de

-

contraste.

Sin embargo, y pese a la importancia del tema, son muypocos los historiadores espaoles que se han asomado a estecomplejo mbito universal de la cruzada. Ciertamente nonos ha caracterizado nunca el inters por temas quedesborden la realidad peninsular. Quiz, en este casoconcreto, porque nuestra propia historia nos ofrece un temade estudio especfico, como es el de la reconquista, quepresenta matizadas similitudes con el de la cruzada. Pero enesta cuestin, como en tantas otras, el artificial divorcio quehemos impuesto a la historia de Espaa respecto a laextrapeninsular constituye una seria dificultad para lacomprensin de nuestro propio pasado. Por eso pensamosque es siempre saludable realizar un ejercicio de apertura deperspectivas, como lo es, sin duda, el de redactar unasntesis, por general que sea, sobre un fenmeno tanuniversal como lo es el de la cruzada. Es verdad que no essta la primera de que disponemos. Debemos un trabajopionero a Miguel ngel Ladero, quien, en efecto, publicabaahora hace casi cuarenta aos la primera sntesis espaolaque conocemos. Creemos que ha pasado un tiempo ms quesuficiente para que vuelva a ser aconsejable hacer un nuevo

-

intento.

En l, desde luego, no aportamos grandes novedades. Nolo permitira ni nuestra limitada formacin en el tema, ajenaa una especfica investigacin sobre el particular, ni tampocoel propio panorama historiogrfico. Es verdad que ste se haampliado considerablemente en las ltimas dcadas. Ellector podr comprobarlo con solo ojear las notasbibliogrficas que acompaan a cada uno de los captulos.En ellas aparecen los nombres ms significativos del actualpanorama historiogrfico sobre el tema: Mayer, Cahen,Riley-Smith, Richard, Flori, Balard, Edbury, Cowdry,Hamilton, Kedar, Phillips, Hiestand y tantos otros. Susaportaciones son decisivas y sus puntos de vista, en muchasocasiones, profundamente renovadores. Pero un trabajo desntesis como el que presentamos, en que desgraciadamenteno siempre es posible descender al detalle interpretativo, esdifcil mostrar la riqueza que nos ofrecen los ms recientesestudios, sus matizadoras aportaciones y la puntualizacin delas ms novedosas valoraciones documentales. Y es que lasgrandes lneas del desarrollo del movimiento cruzado, lasque en su momento modernizaron perspectivas e integraronracionalmente la mayor parte de la informacin disponible,

-

fueron trazadas en viejos estudios como los de Grousset,Villey, Erdmann o, sobre todo, Runciman. Es un gran mritoadquirir la consideracin de clsicos, y ellos lo son. Noconviene perder de vista que una apretada sntesis suele serms deudora de clsicos que de actuales profundizadoresen la, por otra parte, ms que necesaria reflexin crtica.

Por eso, a lo largo de estas pginas lo que encontrar ellector es un enfoque convencional y de corte diacrnico. Separte, eso s, de un primer captulo de carcter introductorioen el que, con cierto detalle, se ha procurado abordar elsiempre complejo problema de la progresiva sacralizacinde la violencia en el seno de la Iglesia, y se intenta aportaralgo de claridad al tema conceptual de la guerra santa y de lacruzada, de su inevitable proximidad y de sus matizacionesdiferenciadoras.

El segundo captulo, a travs del anlisis del mundomediterrneo en vsperas de las cruzadas, nos ayuda aentender el contexto en el que se genera la primera de ellas.Los califatos fatim de El Cairo y abbas de Bagdad son losrepresentantes en ese momento del mundo islmico. A ellosles estallar en las manos el conflictivo nacimiento de la

-

cruzada. Pero tambin al imperio cristiano de Bizancio,cuyas autoridades miraron con permanente recelo la llegadade los brbaros de Occidente. A este ltimo y a las formasde contacto que hasta ese momento haba mantenido conOriente peregrinaje y actividad mercantil dedicamos unltimo apartado.

En el tercer captulo estudiamos la primera cruzada, elarquetipo idealizado de todas las dems, y estudiamos tantosu previa y pattica versin popular como la oficial de loscaballeros. Una y otra tienen su origen en el discurso papalde Clermont, en el que resulta inevitable detenerse un poco.La toma de Jerusaln es la consumacin de la cruzada, elmomento en que las perspectivas escatolgicas sonviolentamente desplazadas por la crudeza de la realidad. Apartir de entonces, es preciso crear los establecimientospolticos permanentes que garanticen el triunfo de lacristiandad latina en Tierra Santa. A ellos, a sus debilidadesy contradicciones dedicamos el captulo cuarto, en el que,sobre todo, se ha querido resaltar el inevitable deslizamientodesde el inicial proyecto teocrtico muy probablementeconcebido por el papa, hacia las frmulas secularizantes deque acaba haciendo gala la monarqua jerosolimitana.

-

Pero la secularizacin no es un fenmeno que nicamenteafect a la monarqua jerosolimitana y al resto de losestados francos, lo hizo tambin, y en primer lugar, alpropio fenmeno cruzado. A ello dedicamos el captuloquinto. La segunda cruzada, predicada a raz de la cada deEdesa y en la que tanto protagonismo tuvo san Bernardo, noes ya la expedicin del papa sino de los reyes. A elloscorresponde ser testigos de los primeros fracasos de lacruzada, y entre todos ellos el mayor fue sin duda la propiacada de Jerusaln en los Cuernos de Hattin. Saladino fue elgran artfice de la derrota cristiana, pero son las propiascircunstancias por las que atravesaba el reino jerosolimitanolas que, en ltimo trmino, la explican.

La cada de Jerusaln fue tan traumtica para laconciencia de la cristiandad latina que, a raz de ella, sepuede afirmar la existencia de una nueva, o quiz mejornuevas formas de cruzada. Las sucesivas expedicionesarmadas a Oriente, de la tercera a la sexta cruzada incluyendo el escndalo de la cuarta, dirigida contra loscristianos de Constantinopla son, por unos motivos u otros,expresin desnaturalizada del fenmeno originario.Politizacin, mercantilizacin y supeditacin a estrategias de

-

poder estrictamente secular, son algunas de lasmanifestaciones de esa quiebra del modelo originario. Detodo ello nos ocupamos en el captulo sexto.

De la lectura de este ltimo captulo se desprender casinecesariamente el contenido del sptimo, el del fin de lapresencia cristiana en Tierra Santa. A la descomposicinpoltica de la Siria franca hay que aadir la torpeza yestrechez de miras del Occidente cristiano. A uno y otrofactor se debe el fin de la presencia cruzada en Palestina. Enmedio de todo ello, surge la personalidad hasta cierto puntoingenua de san Luis, el ltimo gran cruzado, que nada pudohacer para evitar el desastre. Quiz lo hubieran podido hacerlos mongoles, repunte de viejas y legendarias esperanzaspara los cristianos, pero al historiador no le est permitidocaer en el juego tentador de los futuribles. En cualquier caso,a ellos es preciso dedicar, y as lo hacemos, una especialatencin.

El ltimo captulo, el octavo, se refiere a los otrosmbitos geogrficos y culturales donde se desarroll elfenmeno cruzado. Sobre todo, la Pennsula Ibrica en laque, a partir del 1100, la reconquista se reviste de

-

cruzadismo para solidificar justificaciones y reforzarestrategias. Las invasiones del fundamentalismo islmiconorteafricano en especial almorvides y almohadesconstituiran un importante estmulo en el proceso deprogresiva ideologizacin de la secular confrontacinpeninsular. Algo muy distinto es lo que se produce en eltercero de los escenarios cruzados, el del Bltico. En l nohay reconquista, pero s colonizacin y cristianizacin, queencuentran en la cruzada un buen argumento fortalecedor: laorden teutnica ser su principal beneficiaria.

No hemos querido finalizar estas pginas sin aludir en unbreve eplogo a otras cuestiones que, por razones deespacio, no hemos podido desarrollar en captulosindividualizados. Una de ellas es la crtica al fenmenocruzado, algo presente desde muy temprano y que adoptformas de expresin muy diversas, pero que en ningn casosupuso un freno real, o por lo menos decisivo, para lacontinuidad del movimiento. Otra cuestin es la de laampliacin del espritu cruzado y su actuacin frente acualquier forma de rebelda contra la autoridad de la Iglesia.Herejes, cismticos o simples enemigos polticos del papase convierten en objetivo de unas cruzadas que, por esta va,

-

estuvieron llamadas a larga vida. Pero esa vida tampoco fuecorta para las convencionales cruzadas frente al infiel: lossiglos XIV y XV presentan numerosos ejemplos.

Insistimos en que el presente libro no tiene otraaspiracin que la de la sntesis divulgativa. Para hacer msgil la lectura hemos renunciado a las notas a pie de pgina,pero, como ya se ha indicado, el lector encontrar al final decada captulo la informacin bibliogrfica que ha servido desoporte al mismo, especificndose, en su caso, el origen delas referencias directas a autores que pueda haber en eltexto.

Quisiramos, finalmente, expresar nuestroagradecimiento a las dos personas que nos han permitidollevar a cabo el enriquecedor ejercicio de reciclajehistoriogrfico que es siempre un libro de estascaractersticas. Me refiero, en primer lugar, a nuestra colegay amiga Dolores Mara Prez Castaera, quien nos hizo elencargo, y a Ramiro Domnguez, el editor que lo hamaterializado.

-

Cruzados en el momento de embarcarse hacia Tierra Santa. Miniaturadel siglo XIV

-

LGuerras santas y cruzadas

SACRALIZACIN HISTRICA DE LAVIOLENCIA: DE LAS GUERRAS DE LOSDIOSES A LA GUERRA POR DIOS

a guerra, a lo largo de la historia, se ha visto siempreasistida por elementos sacralizadores tendentes ajustificarla. Todos los pueblos de la Antigedad combatanen nombre de sus dioses, a ellos consultaban el inicio de lascampaas y a ellos les dedicaban sus frutos. Las guerras eranlas de los dioses que presidan la vida religiosa de lospueblos que las protagonizaban. A los ms poderosos deentre stos correspondan divinidades igualmente poderosasque, as, se sobreimponan a otras ms dbiles, y cuando seproduca una conquista, el panten de las divinidadesconquistadoras vea cmo se enriquecan los graneros de sustemplos con los bienes y tributos de los vencidos.

Israel, por tantos motivos arsenal de justificaciones

-

poltico-ideolgicas para el Occidente medieval, nointrodujo grandes modificaciones en su esquema de hacer yjustificar la guerra. Todo lo ms fue adaptando al Diosceloso de su progresivo monotesmo una vieja institucinreligiosomilitar que, probablemente desde antes del siglo IXa.C., comparta con otros pueblos de la zona como losmoabitas. Nos referimos al herem o anatema, consistente enla separacin de todo o una parte del botn de guerra,hombres vencidos incluidos, y su consagracin a ladivinidad mediante su aniquilamiento purificador. No pocoshistoriadores han querido ver en esta radical expresin de laviolencia sagrada el ms claro exponente de la antiguaguerra santa.

De todas formas, la guerra de los israelitas responde almismo concepto que preside la de los pueblos de laAntigedad que le preceden o que le son contemporneos. Esla guerra de los dioses, que se ejecuta por su mandato, o almenos con su aprobacin, pero que no corresponde ni a sudefensa ni a la extensin de su credo. En este sentido, ycomo afirma R. de Vaux, estaramos ante guerras santas perono ante las guerras de religin que buscan defender,consolidar y extender sus principios. En consecuencia,

-

estaramos an lejos del momento en que la guerra santaadopta la forma novedosa de una guerra por Dios.

El cambio se produce hacia el ao 100 a.C. y tambin enambientes hebreos, concretamente en aquellos que pugnabanpor defender el credo y las costumbres religiosas deljudasmo frente al helenismo poltica y culturalmenteimperante. Los tardos libros bblicos primero y segundo deMacabeos, redactados hacia aquella fecha, reflejan muy bieneste cambio. El sometimiento del pueblo de Israel al controlpoltico de los selucidas se traduce, durante el reinado deAntoco IV Epfanes (175-164 a.C.), en una insufriblepersecucin religiosa. La sublevacin de Matatas y sushijos, entre ellos el primero y ms conocido Judas elMartillo o Macabeo, fue la cristalizacin de la defensareligiosa del judasmo amenazado por los selucidas y suspartidarios los judos filohelenistas.

En la llamada guerra de los Macabeos, narrada por laBiblia, se dan ya muchos de los elementos que aparecerndesarrollados posteriormente en las nuevas guerras porDios: defensa de la fe mediante voluntarios animados poruna legtima y santa ira, solidaridad con correligionarios

-

oprimidos por sus creencias en tierras extraas, bsqueda dela gloria y fama eternas, ritualizacin de la guerra medianteliturgias previas a la entrada en combate e, incluso,aparicin, en momentos de mximo apuro, de aliadoscelestes en forma de caballeros vestidos de blanco yblandiendo armas de oro (2 Mac 10,29 y 11,8).

Tambin en el seno del judasmo, pero al margen de latradicin bblica, podemos rastrear algn otro signo de estecambio de mentalidad blico-religiosa que tiende aidentificar la guerra santa con la propia causa de Dios. Entorno a los comienzos mismos de nuestra era lascomunidades esenias de Qumrn manejaban un manuscrito,la conocida como Regla de la guerra, en que, en trminosapocalpticos, se narra el plan de campaa y distribucin delas fuerzas de los hijos de la luz, que, guiados por losngeles Miguel, Rafael y Sariel, harn realidad la victoriaescatolgica del bien sobre los hijos de las tinieblasliderados por Belial.

A travs de estos ejemplos, por tanto, no es difcilrastrear la forja de la nueva concepcin de una guerra santaal servicio de la causa de Dios. Ser el cristianismo el que

-

acabar dndole forma, aunque, como veremos en seguida,no antes del siglo IV.

IGLESIA Y VIOLENCIA

POSTURA DEL CRISTIANISMO INICIAL ANTE ELEJRCITO

Se ha dicho con frecuencia que en sus trescientosprimeros aos de historia los cristianos asumieron ydefendieron, en ocasiones con vehemencia, los postuladospropios del pacifismo que, en lneas generales, viene acaracterizar los textos del Nuevo Testamento y muyespecialmente los evangelios cannicos. Desde hace algntiempo, sin embargo, un sector representativo deespecialistas tiende a matizar este reduccionista e idealizadopanorama. De los datos de que disponemos nada autoriza apensar que por parte de la Iglesia pudiera existir un rechazogeneralizado, y mucho menos oficial, hacia la prestacin delservicio militar. De hecho, los primitivos apologistas de la

-

nueva religin se esforzaban en presentarla como una opcinrespetuosa con el orden establecido y digna, por tanto, de serella misma respetada, por lo que en nada hubiera ayudado asus propsitos condenar el oficio de las armas queautoridades y el propio consenso social consideraban comouna cvica y desde luego legtima exigencia por parte delEstado.

Es ms, todo apunta a una activa aunque no numerosapresencia de cristianos en las filas de las legiones romanasdesde por lo menos las ltimas dcadas del siglo II. Laleyenda del milagro de la lluvia asociado a la legio XIIfulminata puede resultar ilustrativo. Parece ser que dichalegin, movilizada por el emperador Marco Aurelio (161-180) para neutralizar la presin de los brbaros en lafrontera danubiana, estaba integrada en una proporcinimportante por cristianos. Pues bien, en un momento en quelos legionarios se hallaban en situacin de francainferioridad, sin vveres y torturados por la sed, susoraciones al Dios de los cristianos provocaron unaabundante y reparadora lluvia para ellos, convertida enamenazadores rayos para sus enemigos. En realidad, nosabemos si los datos que ilustran el portento, incluida la

-

propia presencia de la legio XII en el Danubio y el carctercristiano y la proporcin de sus componentes, son ciertos ono. Lo que nos interesa es que el relato nos ha sidotransmitido, en buena parte, por autores cristianos cercanos alos hechos que no slo no se asombran de la participacin desus correligionarios en las tropas imperiales sino queaplauden su ejemplar comportamiento militar.

Ese ejemplar comportamiento est tambin presente enlos soldados relativamente numerosos que han pasado alsantoral de los cristianos como consecuencia, sobre todo, desus actitudes testimoniales frente a las ltimas persecucionesde finales del siglo III y comienzos del IV. Sus passiones eincluso su propia identidad pueden, en algn caso,cuestionarse, pero su expreso reconocimiento deejemplaridad en momentos todava cercanos a su existenciareal o imaginaria nos habla de conformidad eclesistica consu dedicacin militar. En casi todos los casos pensemos,por ejemplo, en santos tan populares como Sebastin oSergio nos hallamos ante oficiales del ejrcito de modlicatrayectoria profesional como suelen subrayar las fuenteshagiogrficas que en un momento dado se negaron a prestarexplcitos juramentos de fidelidad que supusieran

-

sometimiento idoltrico al emperador, o que sencillamenterechazaron la exigencia oficial de realizar sacrificiosrituales a las distintas divinidades, al igual que lo haca elresto de los cristianos represaliados. Fue ste el granproblema que los cristianos hubieron de arrostrar en laRoma pagana y que llev a muchos de ellos al martirio. Lossoldados no fueron en ello una excepcin. Pero no estamosante una objecin de conciencia militar sino meramentereligiosa y cultual.

Es verdad, sin embargo, que hubo ciertas tendencias depacifismo cristiano que, en ocasiones, adoptaron formas denotable radicalidad, pero esas tendencias fueronfundamentalmente patrimonio de grupos sectarios, muchos decoloracin gnstica, que la Gran Iglesia, calificndolos deheterodoxos, ira marginando de su propia estructura. Por suparte, esta ltima, lentamente conformada a partir demovimientos cristianos muy diversos, y cincelada en lamoderacin del acercamiento estratgico al Estado, noadopt hasta el siglo IV ninguna postura oficial respecto altema del ejrcito y sus funciones, y se mostraba, en todocaso, comprensiva con sus fieles comprometidos con lamilicia, siempre y cuando, eso s, el servicio de armas no les

-

reportara determinadas obligaciones cultuales que, por otraparte solo ocasionalmente, el Gobierno exiga. As ocurri,por ejemplo, cuando hacia 300, en vsperas de la granpersecucin dioclecianea, se produjo una generalizadadepuracin entre la tropa: se obligaba a sus miembros aelegir entre el sacrificio a los dioses o sencillamente elabandono de la milicia. Fue en este contexto en el que seprodujeron renombrados casos de martirio entre lossoldados romanos, pero siempre por objecin religiosa y nomilitar.

EL GIRO CONSTANTINIANO

El primer pronunciamiento formal de la Iglesia enrelacin con el ejrcito data de 314, cuando los obisposreunidos en el concilio de Arls condenaron abiertamente ladesercin de cuantos fieles cristianos formaran parte de lamilicia. La condena implicaba la pena mxima de laexcomunin. Es decir, que la primera vez que la Iglesiaafronta oficialmente el tema del ejrcito lo hace no paracondenar su actividad sino para legitimarla protegindola.

-

Desde luego no estamos ante la legitimacin del ejrcitocomo instrumento al servicio del concepto de guerra porDios que siglos atrs se haba forjado en la mentalidad juda.La mayora de los cristianos, a lo largo de trescientos aos,haba intentado disipar las dudas que la sociedad romana ensu conjunto proyectaba sobre su lealtad al Imperio y a susproyectos expansivos, y por eso no dud a la hora de apoyara su ejrcito y dirigir sus oraciones a propiciar el auxiliodivino hacia l y hacia el emperador, legtima autoridad delEstado segn la propia tradicin paulina. Pero ese ejrcitoera el del emperador y no el de Dios. Dios deseaba laestabilidad del Estado y sus instituciones, pero ni uno niotras se identificaban con sus planes: la causa de Dios no erala del Imperio.

Cuando los obispos reunidos en Arls se pronuncian, lasituacin ciertamente haba comenzado a cambiar. Aunque nosepamos con exactitud qu es lo que pas por la mente deConstantino en octubre de 312, en vsperas de la batalla dePuente Milvio frente a Majencio, lo cierto es que aquellavictoria, que le dio el control de Roma y de todo eloccidente del Imperio, fue vivida y sentida por el propioemperador como un signo de la aprobacin del Dios de los

-

cristianos. En aquella ocasin haba hecho grabar en losescudos de sus soldados el labarum o monograma de Cristoque acabara convirtindose en el smbolo del futuro Imperiocristiano, y apenas unos meses despus, de comn acuerdocon el emperador de Oriente, Licinio, decida reconocer entodo el mbito del Imperio la libertad de culto para losseguidores de Cristo. De este modo, el llamado con nomucha propiedad Edicto de Miln de 313 era elreconocimiento agradecido del emperador al Dios que lehaba ayudado, y aunque Constantino todava durante algunosaos se seguira mostrando ambiguo en sus conviccionesreligiosas, comenz ya desde entonces a favorecer a laIglesia. Desde luego, su poltica en esta materia era yainequvoca cuando en 325 hizo reunir el primer concilioecumnico de la historia, el de Nicea, en el queinevitablemente se pusieron las bases de la nueva Iglesiaimperial.

Fue a partir de entonces cuando el emperador intensificasu ms que significativo programa de construccin deiglesias. A la primitiva baslica de San Pedro de Roma hayque aadir, sobre todo, el complejo constructivo del SantoSepulcro de Jerusaln, donde segn una antiqusima

-

tradicin, que se remonta a los das de san Ambrosio, laemperatriz Elena, madre de Constantino, habra hallado laVera Cruz. Otras iglesias, la de la Ascensin situada en elMonte de los Olivos y la de la Natividad de Beln, fuerongenerosamente dotadas por el emperador, constituyendotodas ellas el foco dinamizador del peregrinaje cristiano quemuy pronto empezara a ser una realidad.

La imagen que la propaganda oficial, cincelada en lanueva teologa poltica constantiniana, deseaba dar delImperio acabara tambin impregnando el mbito de lomilitar. Por eso no es de extraar que podamos encontrar yapor entonces algn ejemplo de algo semejante a una guerrapor Dios. Al menos, el idelogo del emperador, el obispoEusebio de Cesarea, proyecta esta caracterizacin sobre lacampaa que al final de su vida, en 337, Constantinoconcibi llevar a cabo en defensa de los cristianos persasque tan cruelmente persegua el emperador sasnida Sapor II(309-379). Este mismo emperador es el inspirador de unaleyenda recogida por un tratadista del siglo V, Teodoreto,que l fecha a mediados del anterior, durante el gobierno deConstancio, hijo de Constantino. Segn su relato, el obispoSantiago de Nsibe habra vencido el bloqueo persa de su

-

ciudad invocando el auxilio divino y propiciando, por estemedio, que una nube de mosquitos taponara las trompas delos elefantes enemigos e impidiera el avance de suscaballos. Sucesos de naturaleza no muy distinta inundaransiglos despus los relatos de los esforzados cruzados enTierra Santa. La sacralizacin de la guerra como expresinde una voluntad divina favorecedora de sus planes empezabaa tomar carta de naturaleza entre los cristianos. Faltaban lasformulaciones doctrinales, y stas no tardaran en llegar dela mano de alguno de los ms significados Padres de laIglesia.

ADAPTACIN DE LA ESPIRITUALIDAD A LOSNUEVOS RETOS: JUSTIFICACIONESDOCTRINALES Y MANIFESTACIONES PRCTICAS

La guerra santa entendida como formulacin cristiana dela guerra por Dios inicia su desarrollo doctrinal en el sigloIV pero no adquirir plena fuerza hasta por lo menos el IX.Como veremos, son varias las circunstancias quecondicionan un proceso tan lento, y entre ellas no ocupa unlugar secundario el mantenimiento en el seno de la Iglesia de

-

una cierta conciencia pacifista que, enrocada en posicionesheterodoxas, aflora tmidamente, aunque con persistencia, enel campo de las regulaciones cannico-normativas.

Primeras justificaciones doctrinales: san Agustn

Las primeras formulaciones doctrinales de la guerrasanta cristiana llamadas a una larga existencia legitimadorase basaron en el concepto de guerra justa, presente en lacultura clsica romana y de modo especial en el pensamientociceroniano. Para Cicern, ya en el siglo I a.C., la guerrajusta era aquella que declaraba una autoridad legtima, queobedeca a una causa moralmente aceptable, que porconsiguiente no poda ser evitada y que se llevaba a cabomediante procedimientos lcitos. A esa guerra justa sealudir, siglos despus, en el frontispicio del arco deConstantino que, situado junto al Coliseo romano,conmemora la victoria del emperador cristiano frente aMajencio en Puente Milvio.

Es san Ambrosio en el ltimo tercio del siglo IV el quede manera ms clara asume el pensamiento ciceroniano

-

intentando adecuarlo a parmetros bblicos. Si las guerras deMoiss y David fueron justas es porque, siguiendo lavoluntad de Dios, se acomodaron a criterios de defensa,necesidad y mesura. Pero ser un aventajado admirador de laelocuencia ambrosiana, san Agustn, obispo africano deHipona, quien, en las primeras dcadas del siglo V,desarrollar estas mismas ideas aunque con matizaciones dehondo significado. Asume, desde luego, las premisasciceronianas de la guerra justa, pero explicita que para querealmente sea tal, su declaracin debe partir del mismo Diosa travs de sus legtimos representantes, de modo que sucarcter necesario respecto a la paz quebrantada y reparadorde injusticias flagrantes, es su consecuencia natural. De estemodo, no caben motivaciones inconfesables como la meraexpansin territorial o la apropiacin de nuevas riquezas,sino solo la recta intencin; y tampoco es contemplableninguna accin blica concreta que no est dictada por eldeber de la moral cristiana. La correccin reparadora es,pues, el objetivo de unas guerras que solo pueden ser justascuando constituyen autnticos actos de amor. Quedaba asperfilada en sus trazos esenciales la doctrina cristiana de laguerra santa.

-

La guerra santa en Bizancio

Pero esa doctrina tardara en calar en el nimo de losprncipes y guerreros cristianos. Desde luego era totalmenteajena a las provincias orientales del antiguo ImperioRomano cuando en 571 los cristianos armenios, sojuzgadospor los persas sasnidas, apelaron al emperador cristiano deBizancio, Justino II, para que los liberara de la opresinpagana; era la excusa que los griegos necesitaban paraintervenir en la estratgica Armenia, y la guerra debiadquirir pronto una coloracin sagrada, a la que sin dudaayud la firme actitud de dos mil jvenes cautivas sirias que,segn se cuenta, prefirieron inmolarse ahogadas en el roTigris a soportar la prdida de su fe y de su virginidad bajoel dominio persa. Medio siglo despus, otro emperadorbizantino, el gran Heraclio (610-641), protagoniz tambincontra los persas lo que muchos autores no dudan encalificar de autntica guerra santa y algunos pocos, incluso,de cruzada. Por supuesto que tampoco en este caso esprobable la directa influencia occidental de la doctrinaagustiniana, pero en la accin llevada a cabo por Heraclionos encontramos con circunstancias y justificaciones que nos

-

recuerdan las posteriores guerras santas de connotacionescruzadas. Para empezar, casi al mismo tiempo que Heraclioasuma por la fuerza de un golpe de Estado la corona, lospersas iniciaban una ofensiva territorial que supuso laamputacin de ms de dos tercios del Imperio Bizantino:toda Siria, incluida Palestina, y el granero egipcio serindieron a la soberana persa, en tanto lo poco que quedabaen pie del rgimen amenazaba con derrumbarse comoconsecuencia de una crisis poltica y econmica sinprecedentes. En este ambiente de anarqua, las tropas persas,con la activa colaboracin de la colonia juda, saquearoncruelmente Jerusaln en 614, tras un asedio de ms de veintedas. Fue sta una fecha muy triste para el imperio cristiano.Las fuentes cercanas a los acontecimientos hablan de lospersas como de bestias furiosas entregadas al pillaje y a lasistemtica destruccin de los santuarios cristianos, y entreellos el ms importante y emblemtico de todos, el del SantoSepulcro erigido por Constantino. Algunos hablaron de60.000 cristianos muertos, pero haba algo que, para laconciencia de muchos, era todava casi peor: los invasoresse llevaron consigo a Ctesifonte como botn de su sacrlegavictoria las preciosas reliquias de la cruz de Cristo, la lanza

-

del centurin romano que atreves su cuerpo y la esponjacon que se intent aliviar su sed. Al sufrimiento de la guerray a sus funestas consecuencias humanas y materiales, habaque unir la humillacin inferida al mismo Dios que, sindudarlo, los cristianos deban reparar. No conocemos bientodos los extremos de la propaganda oficial bizantina, peroes ms que probable que la contraofensiva esgrimiera comoargumento clave la reconquista cristiana y la restitucin delpropio honor de Dios. Por lo pronto, el emperador, quedecidi acaudillar personalmente a sus tropas, dispuso detodo el caudal econmico que pudo movilizar a su favor elpatriarca de Constantinopla, y no olvidemos que la Iglesiabizantina era extraordinariamente rica. Este hecho, desdeluego, influy en el xito de las operaciones. Lo cierto esque seis aos despus de iniciadas, en 628, Heraclio obtenaun rotundo xito frente a los persas que oblig a stos,sumidos en una honda crisis poltica, a negociar una paz quecontemplaba expresamente la devolucin de la Vera Cruz ydel resto de las reliquias de la crucifixin, juntonaturalmente a los territorios ocupados. La restitucin de lossmbolos de la cristiandad a la Ciudad Santa supuso el finde esta guerra de profundo significado religioso, aunque muy

-

pronto el emperador victorioso volvera a ver sus provinciasorientales nuevamente sumidas en la dominacin de otroenemigo extranjero llamado a catalizar en el futuro el msgenuino espritu de cruzada, los musulmanes.

La guerra misionera en Occidente

Con todo, la guerra santa cristiana, guerra por Dios endefensa de sus fieles, tardara an en asumir lasconnotaciones propias de la cruzada. Hasta que lo hiciera, almenos en Occidente, la guerra santa ms bien obedeci a unsupuesto legitimador ajeno al pensamiento agustiniano, el dela extensin misionera del cristianismo entre los paganos. Lacampaa llevada a cabo por Carlomagno contra los sajonesconstituye un buen ejemplo al respecto. Segn los Analesreales, la campaa tena por objeto la victoria y elsometimiento de los sajones a la religin cristiana osencillamente su destruccin. La crueldad de tan sagradoobjetivo se manifest con especial crudeza en 782, cuandoun alzamiento del lder sajn Widukin acab con elexterminio de 4.500 personas degolladas en Verden, segnun procedimiento que recuerda modelos veterotestamentarios

-

de venganza, modelos que sirvieron siempre de referencia aun monarca que hizo de su identificacin con el bblicoDavid la clave de su propia legitimacin. Que estamos anteuna manifestacin de la guerra santa misionera lo subrayandos circunstancias. Por un lado, las condiciones impuestas alos vencidos y que, segn el cronista Eginhardo, se reducenfundamentalmente a dos: el abandono del culto a losdemonios y otras ceremonias paganas, y la adopcin de lossacramentos de la fe y la religin cristiana. Por otro lado,tambin lo demuestra el cruel contenido de la Capitulare dePartibus Saxonie, impuesta a los vencidos, que aplicaba elmismo castigo pena de muerte para quien no aceptara elbautismo y para quien no observara el ayuno cuaresmal.

Defensa de Roma y perdn de los pecados

De todas formas, sera en Occidente y bajo la coberturaideolgica de la guerra justa tal y como la conceba sanAgustn donde poco a poco ira abrindose paso la idea decruzada. Desde el siglo IX tenemos ya ejemplos de lo quealgunos especialistas consideran como antecedentes seriosde las cruzadas venideras. No es un tema que suscite plena

-

unanimidad, pero es evidente que a mediados de aquellacenturia un obispo de Roma, el papa Len IV (847-855),aquel que fortific la baslica de San Pedro creando lallamada ciudad leonina, se aplic a la defensa de laCiudad Eterna, peligrosamente amenazada por los ataquespirticos de los musulmanes, y lo hizo garantizando quequien muriera en tal empresa lo hara por la verdadera fe, lasalvacin de la patria y la defensa de los cristianos que enella habitaban. Independientemente que podamos empezar yaa considerar la identificacin de Roma con la patria de lacristiandad, lo cierto es que por vez primera un papa asumadecididamente el tema de la sacralizacin de la guerra comoun medio de salvacin. Estos dos aspectos se encuentranmucho ms claramente desarrollados en el interesantepontificado de uno de sus inmediatos sucesores,concretamente en el de Juan VIII (872-882). En efecto,cuando en 877 se diriga al emperador de los francos, Carlosel Calvo, para defender Roma del asalto de los sarracenos,sta aparece a sus ojos como la simblica patria de todos loscristianos que el carolingio tiene el deber de defender; peroes ms, un ao despus, en otra carta dirigida en este caso acontestar dudas planteadas por los obispos francos, el papa

-

asegura que quienes cayeran en el campo de batalla luchandocon valor contra paganos e infieles seran acreedores delperdn de sus pecados y, en consecuencia, merecedores dela vida eterna.

Es posible que sea exagerado afirmar que nosencontramos aqu con la primera concesin de indulgencia oremisin de los efectos del pecado al estilo de las futurasbulas de cruzada. Como en seguida veremos, hasta mediadosdel siglo XI el ejercicio de las armas, incluso en el contextode una guerra justa y santa, comportaba penas espirituales, ypor tanto, en lnea con la interpretacin de Jean Flori, es msque probable que el papa Juan VIII nicamente estuvierasuspendiendo la aplicacin de tales penas, y no, como sehar ms adelante, ofreciendo la participacin en la guerrasanta como una va de salvacin en s misma. Pero, encualquier caso, no cabe duda de que estamos ante un pasoms, y un paso decisivo, en la carrera sacralizadora de laguerra justa por Dios: el hecho de morir en ella seequiparaba al martirio y, por consiguiente, a la accinpurificadora y salvfica de la penitencia.

-

Rescoldos del pacifismo cristiano

Faltaba, por tanto, dar un paso ms, el de la santificacinde la violencia en s misma como medio lcito de alcanzar lasalvacin. An se tardara un poco en llegar a ello. Qu eslo que estaba ralentizando de manera tan patente el procesoque, en ltimo trmino, permitira alumbrar las primerasautnticas cruzadas? Un poco ms arriba aludamos a unacierta vena pacifista que la Iglesia tardara mucho en acallar.Es cierto que el pacifismo de esa vena corra con msfluidez entre cristianos tachados de heterodoxos que en elinterior de la Gran Iglesia, pero tampoco sta fue del todoinmune a ella. El indicador ms significativo al respecto noes tanto la condena del hecho militar, que en realidad nuncalleg a producirse, como la prevencin cannica a laparticipacin en l de los cristianos.

En relacin con los consagrados, la postura oficial esclara y se mantendra inalterada durante siglos. Ya elconcilio de Roma de 386 prohiba la ordenacin sacerdotalde quienes hubieran ejercido la profesin militar, y el canonocho del primer concilio de Toledo se mostraba taxativo enel ao 400: si alguno despus del bautismo se alistase en el

-

ejrcito y vistiese la clmide y cinto militar, aunque no hayacometido pecados graves, si fuere admitido al clero, norecibir la dignidad del diaconado. Pronunciamientosconciliares y papales se sucedern en esta misma lnea hastamucho tiempo despus. Una capitular carolingia de 769, querecoga prescripciones conciliares anteriores, reiteraba laprohibicin que tenan los clrigos de pertenecer a la militiae ir a la guerra, salvo en el caso de que, en calidad decapellanes, hubieran de ir a ella para celebrar misa y portarlas reliquias correspondientes. Un siglo despus el papaNicols I (858-867) haca una clara y clsica distincinentre los milites Christi, es decir los clrigos, y los militessaeculi o laicos: los primeros en ningn caso deban portararmas ni acudir a la guerra, aunque sta fuera defensiva ycontra infieles. En realidad, la posicin de la Iglesia en estepunto no llegara a cambiar nunca: la pureza ritual delclrigo no poda verse en ningn supuesto teida de sangre;cuestin distinta es la de las numerosas excepciones que yaentonces y desde mucho tiempo atrs venan producindose.

Pero lo que realmente nos interesa es saber qu efectostena en el cristiano laico el uso legtimo de las armas, quedesde luego la Iglesia no condenaba. A mediados del siglo

-

IV, todo un padre de la Iglesia de la talla humana de Basiliode Cesarea recomendaba a quienes hubieran participado enuna guerra, por justa y asumible que fuera, que se vieranprivados de la comunin durante un perodo de tres aos, yel papa Inocencio I (401-417), mucho ms radical, nodudaba en negar el bautismo a quienes lo solicitaranejerciendo la carrera militar, y en imponerles nada menosque trece aos de penitencia si, despus de abandonar elejrcito y recibir el bautismo, se reincorporaban a la vidacastrense. Para el papa era claro que empuar las armas eraun ejercicio indispensable y desde luego legtimo, peroresultaba incompatible con la limpieza espiritual quegarantizaba la salvacin. Es evidente que la Iglesia viva eneste punto en una casi esquizofrnica contradiccin, queintentara resolverse mediante las prescripciones tarifadasde los llamados penitenciales. Como es sabido, entre lossiglos VII y XI, todos los pecados posibles se hallabanrelacionados en libros que incluan la correspondientepenitencia que deban satisfacer. Existan muchos y muydiversos manuales de confesin de este tipo, y en ellos laspenas previstas podan variar, pero no era infrecuente que elhomicidio en contexto de guerra legtima comportara una

-

penitencia mnima de cuarenta das de ayuno.

Mientras la lgica que presida estos penitencialesestuvo vigente, y lo estuvo hasta bien avanzado el siglo XI,no era fcil que se impusiera un autntico espritu decruzada. En esta superacin de las antiguas rmoraspacifistas, el siglo X y la primera mitad del XI jugaron unpapel decisivo; en el transcurso de esos ciento cincuentaaos se acab imponiendo la aceptacin de la guerra, nosolo como el mal inevitable y por consiguiente legtimo, sinocomo una posible va de salvacin.

GUERRA COMO VA DE SALVACIN

La inversin de valores que supone el trnsito de laguerra santa por ser necesaria y ajustada a los designios deDios e intereses de los cristianos, a la guerra santa como vade salvacin y expresin loable de una nueva espiritualidad,es un fenmeno complejo, plagado de contradicciones, nosiempre lineal en su desarrollo y al que, desde luego,contribuyeron factores de lo ms diverso cuyo desplieguecronolgico, como ya hemos apuntado, se sita en un amplio

-

perodo que cubre buena parte de los siglos X y XI.Naturalmente ese proceso transicional se consumardefinitivamente a raz de la predicacin y el desarrollo de laprimera cruzada a partir de 1095. Fijmonos en esteapartado en algunos de esos elementos previos que nosayudarn a entenderlo.

En primer lugar era necesario, en la medida de loposible, liberar el uso de las armas del tab de impureza querecaa sobre ellas, en otras palabras, era preciso santificar eloficio de la guerra haciendo extensiva la militia Dei no soloa los que se consagraban a Dios mediante la oracin, sinotambin a quienes defendan su causa mediante el uso de lasarmas, es decir, a los caballeros.

Pero naturalmente no todo uso de las armas resultabamoralmente aceptable y mucho menos digno de ejemplaridadedificante. La violencia contraria a los valores defendidospor la Iglesia deba ser literalmente extirpada de lasociedad. A ello va destinado el complejo movimiento de lapaz y tregua de Dios, y a ello tambin va dirigido elesfuerzo eclesistico por arrogarse, en ltimo trmino, elmonopolio de la violencia legtima y su capacidad de

-

administrarlo en beneficio de la defensa de la expansin dela cristiandad y de cuantos prncipes fieles a ellacontribuyeran al mantenimiento de la fe.

Sacralizacin de la caballera

Una manera efectiva de sacralizar el uso de las armasfue, sin duda, el de atribuirlo a esos modelos de vidacristiana que eran los santos. El desarrollo y la difusin delculto a viejos y nuevos santos guerreros era un buenmecanismo legitimador; lo sera an mayor la santificacinde ciertos personajes como consecuencia precisamente de suactividad militar.

La tipologa de los santos guerreros es de lo msvariado. Algunos eran antiguos soldados romanos que, enpoca de persecucin, sufrieron martirio por negarse asacrificar a los dioses y, sobre todo, a levantar sus armascontra los cristianos. Uno de los ms conocidos por laextraordinaria difusin de su culto tanto en Oriente como enOccidente es san Jorge. Desde el siglo VIII era el protectordel Imperio bizantino y algn tiempo despus santo patrono

-

de su ejrcito. Para entonces era ya conocido en Occidente,concretamente en el sur de Italia, antiguo territorio bizantino,donde, segn la tradicin, en 1063, en Cerami, ayudaba a losnormandos en su ocupacin de Sicilia frente a losmusulmanes, y lo haca en persona, vestido de blanco sobreun caballo del mismo color, que tambin era el delestandarte que enarbolaba.

Otros santos constituyen estrictas creaciones legendariasde cuo bblico. Es el caso de san Miguel, el arcngel queacaudilla las legiones celestiales y cuya imagen ya decorabael estandarte de los reyes germnicos en sus campaascontra los magiares de la primera mitad del siglo X: a suayuda atribuye la tradicin la espectacular y decisivavictoria frente a ellos que Otn I obtuvo en Lechfeld en 955.Aos ms tarde, a mediados del siglo XI, un cronistabenedictino, Andrs de Fleury, contaba una curiosa historiade intervenciones celestiales con motivo de una incursincontra musulmanes llevada a cabo por cuatro condescatalanes. Segn el monje, uno de esos condes, Bernardo deBesal, prometi a sus compaeros de campaa que susexiguas fuerzas 500 guerreros obtendran la victoria frentea los 20.000 hombres con los que habran de enfrentarse

-

gracias a la intervencin de san Miguel, ya que l solo seencargara de derribar a 5.000 enemigos, pero es que,adems, en aquella ocasin no actuara en solitario: laVirgen Mara en persona se encargara de eliminar otros5.000, e igual nmero sera neutralizado por el apstol sanPedro. Ante tal coalicin, la victoria cristiana estabagarantizada y, de hecho, as le fue comunicado a un clrigodel santuario siciliano de San Miguel, en Monte Gargano,por la propia Virgen Mara.

Miniatura con un enfrentamiento entre caballeros cristianos y elejrcito musulman. Destacan las imponentes armaduras de los

cristianos frente a la pobreza del armamento musulmn

-

Santiago, el apstol de Espaa, es otra figura celestial defundamento bblico que podra encuadrarse en la categorade santos guerreros a la que pertenece san Miguel. Suactividad militar es, sin embargo, algo posterior a la deeste ltimo, escapando en parte a la cronologa que estamosahora estimando. Es cierto que desde muy antiguo pensemos en el himno de Mauregato de finales del sigloVIII se le invocaba como santo protector de la monarquaasturiana, pero esas invocaciones no se transforman hastacomienzos del siglo XII en milagrosas apariciones sobreblanco corcel para apoyar la accin de los monarcas. Asocurre, por vez primera, en la Crnica Silense, que al narrarla toma de Coimbra por Fernando I en 1064, informa de losruegos del monarca al apstol al que el texto define yacomo miles Christi y de su aparicin sobre caballo blancoanunciando la cada de la ciudad en manos cristianas. Contodo, todava entonces Santiago no haca patentes suscualidades guerreras. Habr que esperar a la conocidafalsificacin del Privilegio de los Votos, no anterior amediados del siglo XII, para que aparezca la clsica ycombativa evocacin de Santiago junto a las fuerzas del reyRamiro I en la legendaria batalla de Clavijo. A partir de

-

entonces comenzara su representacin iconogrfica, como lapionera del relieve de la catedral compostelana, en ningncaso fechable con anterioridad a la segunda mitad del sigloXII.

Un tercer grupo de santos guerreros lo constituyenesforzados y belicosos prncipes que no tardaran en sercanonizados tras su desaparicin. Es cierto que algunos deellos no murieron con las armas en la mano, pero en vidafueron indiscutibles campeones armados de la fe. Como tal,la hagiografa de finales del siglo X nos presenta al joven yvaleroso rey anglosajn Edmundo, que en 870 murimartirizado a manos de los daneses paganos por no renegarde su fe. Otros monarcas, en cambio, no solo habran hechode su vida militar un testimonio de fe cristiana, sino quealcanzaron la muerte precisamente guerreando contra elinfiel, constituyendo este acto en s mismo la pruebamartirial que confirma su subida a los altares. Es un pasoms en el proceso de sacralizacin del uso de las armas, quecon anterioridad a 1050 cuenta ya con algn interesanteejemplo. Paradigmtico es el caso de Olav II de Noruega;miembro de la familia real, se hizo con el trono de su reinotras recibir el bautismo hacia 1015 y contribuy de manera

-

decisiva a la cristianizacin de su pas, lo cual unido a lafuerte centralizacin poltica que llev a cabo, favoreci unamplio movimiento opositor liderado por la aristocraciapagana y animado por el rey dans Knut el Grande, queacab destronndolo en 1028. Fue precisamente al intentarrecuperar su trono cuando Olav pereci en la batalla deStiklarstajir en 1030: la iglesia noruega lo proclam santo,en medio de una creciente fama milagrera, apenastranscurrido un ao.

En efecto, a mediados del siglo XI el uso de las armas,lejos de ser un serio obstculo para alcanzar la perfeccincristiana, poda en determinados supuestos ser un mritopara ello. En este sentido, y precisamente en las dcadascentrales de aquella centuria, el cronista francs Ral Glabernos narra un curioso episodio sobre el que pocos autores hanreparado y que se sita cronolgicamente muy poco antes delao 1000, en el momento en que la amenaza de Almanzorsuma en el desconcierto a la Espaa cristiana y generabaintentos de desesperada reaccin entre sus reyes. Uno deellos, Bermudo II de Len (984-999), procur neutralizar laamenaza incrementando sus efectivos con milicias de fueradel reino, incluso de ms all de los Pirineos. Pues bien, el

-

cronista nos dice que entre los participantesextrapeninsulares presentes en el ejrcito del rey leons sepudo observar la presencia en cierta ocasin de unos monjesgascones que, respondiendo no tanto a la llamada de lagloria militar como al amor hacia sus hermanos cristianos,empuaron las armas y murieron en el combate; ms tardeuna milagrosa aparicin en su monasterio de procedenciacertificaba el carcter de mrtires santos que habanadquirido dadas las circunstancias de su muerte. No cabemayor identificacin entre uso de las armas y consagracinreligiosa. Estamos ante un temprano ejemplo, ciertamentean anacrnico, de monje-guerrero que el espritu cruzadotardar an ms de setenta aos en inventar, pero que nosdescubre ya cmo el divorcio entre protagonismo militaractivo y edificante vida religiosa comienza claramente asuperarse ante el nacimiento de una nueva espiritualidad queno excluye el uso de las armas.

El conocimiento y la generalizacin del culto a santosguerreros fue un medio efectivo, sin duda el mscontundente, para afianzar esa nueva espiritualidad. Perocabe aludir a un segundo cauce, en realidad ntimamenteligado al anterior. Nos referimos a las ceremonias litrgicas

-

de bendicin de armas y de los estandartes vexilla bajolos que eran desplegadas. El tema es ms complejo de lo queparece a simple vista y se relaciona con el problema de laproteccin de las iglesias y monasterios en un contexto declara desarticulacin social y desorden pblico como esprecisamente el del perodo del que ahora nos estamosocupando, es decir, los ms de 150 aos que transcurrenentre finales del siglo IX y mediados del XI. Lo que algunoshan llamado la anarqua feudal, fruto del paulatinodeterioro de las pocas instituciones pblicas quesobrevivieron en Occidente a la desaparicin del ImperioCarolingio, es un perodo de extraordinaria violencia en elque la depredacin y obtencin de botn se convierten enforma y medio de vida para quienes estaban en posesin deun mnimo equipo militar de caballero. La sociedad se vio,de este modo, sometida a la extorsin y la violencia porparte de esa militia mundi que, en ciertos medioseclesisticos, llegara a ser identificada como la militiadiaboli. No hace falta decir que nos hallamos ante el reversode los santos guerreros, aquellos que precisamente debanservir de modelo alternativo para el desarrollo de unamilitia Christi secular y, por consiguiente, desvinculada de

-

la heroicidad contemplativa del monje y de la vida de susclaustros.

Pues bien, son dependencias monsticas, iglesias y losbienes que unas y otras atesoraban el objetivo prioritario delos violentos y su mundanizada caballera. Clrigos y monjesacudieron entonces a sus santos patronos para que lesprotegieran, unos santos que cada vez ms coincidan con lasadvocaciones belicosas a las que hemos aludido un pocoms arriba. Pero las intervenciones milagrosas de los santosno siempre se producan, y desde iglesias y monasteriossurgi la idea de crear pequeos ejrcitos con que protegersus bienes y, naturalmente, a ellos mismos. Quienesingresaban en estos grupos armados lo hacan, a su vez, bajola proteccin del titular de la correspondiente iglesia, y susarmas, as como el estandarte que los identificaba, eranbendecidas de modo que su uso no solo se converta enlegtimo sino incluso en santo, porque santo era el fin que lodeterminaba, el de la defensa de personas y bieneseclesisticos. A cambio, estos milites ecclesiae recibantierras y otras retribuciones temporales por parte de susprotegidos. Con cierta frecuencia esas mesnadassacralizadas no eran sino los hombres dependientes de

-

ciertos caballeros especialmente destacados cuyos seorosse hallaban ubicados en las cercanas de la institucin quedeban proteger. Se trataba de los advocati, una especie derepresentantes judiciales de los intereses de la institucinprotegida a la que, naturalmente, defendan con el uso de lasarmas. Estos advocati, cuando ellos mismos no acababanconvirtindose en los primeros extorsionadores de losbienes que deban preservar, se erigan en autnticos militesChristi de reconocida ejemplaridad.

A travs de esta va, la del loable oficio de quienesdefendan con las armas bendecidas los santuarios de Dios,la sociedad empez a acostumbrarse a no ver en cualquieraccin militar un hecho cuanto menos impuro que exigacompensacin satisfactoria: aplicar la violencia a la causajusta de Dios poda ser un ejercicio de santificacin.

De entre todas las iglesias de Occidente, sin duda era lade Roma la que encerraba mayores riquezas y por tanto lams codiciada para los depredadores. Tambin ella quisoorganizar su propia militia bajo la advocacin y elestandarte de san Pedro. En realidad, desde mediados delsiglo X, Roma posea ya un advocatus en la persona del

-

titular del Sacro Imperio Romano Germnico, pero nosiempre la armona presida las relaciones entre ambasentidades y ms aun cuando, conforme avanza el siglo XI, lasansias reformistas del pontificado se empiezan a mostrarincompatibles con el intervencionismo cesaropapista de losemperadores. Por ello, los papas, sin prescindir mientraspudieron hacerlo de tropas germnicas, procuraron irorganizando su propio ejrcito, al que acudan voluntariospero tambin, y sobre todo, mercenarios. Con una tropa deestas caractersticas el papa Len IX intent en 1053neutralizar la amenazadora anarqua en que se habaconvertido la presencia normanda en el sur de Italia. Lacampaa, dirigida por el propio pontfice, fue un fracaso ylos milites sancti Petri fueron literalmente barridos junto aCivit-al-Mare y el papa retenido durante nueve meses ensus posesiones de Benevento. Los cronistas no tardaran endesignar a las vctimas de la derrota como milites Christiinmolados en el martirio de una causa justa y santa.

Monopolio eclesistico de la violencia legtima

La Iglesia, adems de arbitrar medidas concretas que, en

-

determinados supuestos, permitiesen convertir la guerra enun loable ejercicio de santificacin, estuvo profundamenteinteresada en evitar la violencia que consideraba ilegtima, ypara ello procur dosificar, en la medida de lo posible, unaactividad que, desde luego en los siglos X y XI, eraimposible de erradicar por completo. En efecto, en elambiente de anarqua que hemos descrito un poco msarriba, y que de modo particular afectaba a extensas reas dela Francia meridional y Catalua, surge el llamadomovimiento de la Paz de Dios. Obispos de estas regiones,normalmente conectados con las tendencias renovadoras delmonacato cluniacense, son sus protagonistas. Entre 990 y1020 convocaron y presidieron concilios provincialesconstituidos en autnticas asambleas de paz en las que seexiga de nobles armados y caballeros que respetasen laspersonas y bienes de las iglesias y que se abstuvieran decualquier extorsin contra campesinos o pacficoscomerciantes. La violencia de los seores de la guerra eramoralmente inaceptable y deba ser castigada no solo con laspenas espirituales del anatema sino tambin con una legtimadefensa que, en ocasiones, adopt la inquietante forma detumultuosas acciones de campesinos armados y dirigidos por

-

clrigos y monjes comprometidos con el movimiento de laPaz de Dios. Algunos denunciaron a la Iglesia comoresponsable moral de iniciativas subversivas que haranpeligrar la paz social tanto o ms que la violencia seorial.Pero lo cierto es que la Iglesia estaba decidida a imponer, deun modo u otro, su propio criterio a la hora de valorar tiposde violencia y de impedir todo aquel brote que no contaracon su bendicin. Por ello, entre 1037 y 1041, y a travs desendos concilios celebrados en Arls, los responsables delmovimiento de la paz de Dios dieron con otra frmula aunms drstica: ningn caballero podra practicar la violenciade su oficio entre la tarde del mircoles y la madrugada dellunes. Es lo que se conoce como tregua de Dios, un perodoque se corresponda con los das de la semana especialmentevinculados a las prcticas devocionales de la fe cristiana yque, bajo ningn concepto, poda verse turbado por lainsensata violencia de la militia mundi.

Es evidente que las instituciones eclesisticas de paz ytregua no fueron siempre respetadas, pero es cierto, sinembargo, que ayudaron a generar un clima social quedemandaba como deseable el nuevo orden que la Iglesia seesforzaba en imponer. Fijmonos solo en un ejemplo

-

cercano: entre 1064 y 1068 son los propios condes deBarcelona, Ramn Berenguer I y Almodis, los que convocany presiden en Barcelona y Gerona sendas asambleas de pazen que adoptan forma jurdica algunos de estosplanteamientos eclesisticos; es ms, en opinin de PierreBonassie, el hecho de que los acuerdos de entonces fueranms adelante agregados al corpus jurdico de los Usatges deBarcelona muestra a las claras que recibieron laconsideracin de autnticas leyes de la tierra.

Qu persegua realmente la Iglesia con todo ello?Evidentemente hay un deseo sincero de garantizar el ordensocial y la paz pblica: todos sufran los efectos de suruptura, aunque de modo especial los ms desfavorecidos y,por supuesto tambin, los propios establecimientosreligiosos. Hay asimismo una firme voluntad de hacer deldiscernimiento de los distintos tipos de violencia unmonopolio eclesistico, de inestimable valor a la hora deimponer un controlado programa de sacralizacin en el usode las armas. Y hay tambin, y quiz de manera especial,toda una pedagoga de la conversin que, privando alcaballero de su mundanizado oficio, lo llegara a transformaren vlido instrumento de la Iglesia. En efecto, no se insistir

-

bastante en que el movimieto de la paz y tregua de Diosconstituye una suerte de redentora purificacin penitencial:privndoles del uso de la violencia, los caballeros se veanimpedidos de practicar algo que no solo les proporcionabaplacer sino que, en cierto modo, era su cauce desubsistencia; la abstencin de hacer la guerra se sita en elplano de la penitencia colectiva que alejando el pecadopermite atisbar la imposicin de un orden justo, pero estambin el procedimiento que, mediante el ahorro de energablica, posibilitara su ulterior canalizacin hacia lospropios objetivos de la Iglesia. Estamos en la antesala unams de la cruzada. No conviene olvidar que la asamblea deClermont de 1095 en que Urbano II predicara la primera deellas no fue ms que un concilio reformador cuyo primercaptulo fue consagrado a la ratificacin formal de la treguade Dios.

GUERRAS SANTAS PONTIFICIAS

Como hemos visto, la guerra santa no fue ajena al ideariodel cristianismo en su primer milenio de existencia, incluso,

-

y sobre todo a partir del siglo X, arbitrar las justificacionesnecesarias para hacer de ella un adecuado medio desalvacin personal. Sin embargo, con anterioridad al sigloXI, no son muy abundantes las ocasiones en que encontramosal frente de concretas manifestaciones de guerra santa a lajerarqua eclesistica, y menos todava al papa de Roma. Sinduda haba obispos que colaboraban en ellas, y lo hicieronmuy activamente, pero con frecuencia sosteniendo accionescuyo liderazgo ltimo corresponda a los poderes seculares.Tambin es verdad que algunos papas de la segunda mitaddel siglo IX, en torno al impulso centralizador del granpontificado de Nicols I (858-867), hicieron llamamientosen defensa de una Roma que se adivinaba ya comoconcrecin sintetizadora de la cristiandad; estamos,ciertamente, ante una excepcin, y, pese a todo, esosllamamientos meramente defensivos se dirigan sobre todo alas autoridades carolingias responsables ltimas de ladefensa del Patrimonium Petri.

Y es que eran los poderes seculares, y no loseclesisticos, los que por regla general venan asumiendo elliderazgo de la guerra santa y sus diversas manifestaciones,todas ellas, hasta por lo menos el siglo XI, cinceladas en

-

modelos de guerra religiosa no totalmente clericalizados. Esdecir, no es la Iglesia la que impone las pautas para suconvocatoria y desarrollo, sino que son los poderes civileslos que se encargan de hacerlo. stos se hallan envueltos enun aura sacral que los legitima para el ejercicio del poder ypara desarrollar su labor protectora sobre la Iglesia. sta seencuentra sometida a ellos, asumiendo un papel subsidiarioque la convierte en mera entidad sancionadora de lasiniciativas regias y que, ante todo, pone de manifiesto suextraordinaria debilidad.

La situacin cambia de manera radical a partir del sigloXI. Es el momento de la reforma gregoriana, cuando laIglesia consigue emanciparse del poder secular creando unmodelo propio de sociedad a cuyo frente se sita elpontificado romano. Es un modelo lgicamente clericalizadoen el que la fuente ltima de autoridad corresponde al papa.Slo l puede usar las insignias imperiales, segn reza elDictatus Papae de 1075, y por consiguiente solo l puedeconvocar y dirigir la guerra santa. sta, expresin de supoder y materializacin de su renovado programa expansivo,es arrebatada a reyes y emperadores y esencialmenteeclesializada. Por eso, cuando en 1074 el papa Gregorio VII

-

decide intervenir a favor del Imperio Bizantino, seriamenteamenazado por los turcos, y lo quiere hacer ponindosepersonalmente al frente de un ejrcito de 50.000 hombres, sedirige al emperador del Sacro Imperio Romano Germnico,Enrique IV, para que, en su ausencia, se encargue de ladefensa de la Iglesia occidental. Se han invertido totalmentelos trminos.

DESARROLLO DE LA DOCTRINA DE LARETRIBUCIN

Esta eclesializacin de la guerra santa la aparta de laespontaneidad con que se haba manifestado hasta entonces yla comienza a perfeccionar mediante su formalizacincannica. A ella aludiremos un poco ms adelante. Basterecordar ahora que comienzan a recogerse elementos hastaentonces solo parcial o espordicamente presentes en lasanteriores guerras santas, entre ellos, el ms importante el desu carcter retributivo y salvfico: a quien participe en ella,respondiendo de este modo al llamamiento papal, y tenga lasuerte de sobrevivir, se le concede la indulgencia, es decir laremisin de todos sus pecados o mejor dicho, de las penas

-

temporales por la comisin de sus pecados, pero si muere,se le garantiza la inmediata entrada en la vida eterna,reservada a mrtires y santos.

En realidad la compleja doctrina sobre las indulgenciasno empezar a tomar forma jurdica hasta fechas tardas noantes de mediados del siglo XII, pero el carcter retributivode la guerra santa no es ciertamente una novedad. Lohallamos, aunque de manera incompleta y soloembrionariamente apuntado, en tardos textos bblicos deinflujo helenstico como el Segundo Libro de los Macabeos(2 Mac 12,45), y de forma mucho ms explcita y acabada enel libro sagrado de los musulmanes: Borrar las malasacciones de quienes emigraron y fueron expulsados de sushogares, de quienes padecieron por causa ma, de quienescombatieron y fueron muertos, y, a ttulo de recompensa deDios, les introducir en jardines por donde corren arroyos(Corn 3,195). El Imperio Bizantino tampoco desconoca ladoctrina de la retribucin martirial como consecuencia de laguerra, aunque su iglesia fue reacia a consagrarla cuando aslo solicit el emperador Nicforo Focas (963-969),empeado como estaba en la reconquista de los SantosLugares que ocupaban los musulmanes. Por lo dems, poco

-

antes, y si hemos de creer al obispo Thietmar deMerseburgo, cuya crnica data de los primeros aos delsiglo XI, el rey alemn Otn I habra prometido recompensascelestiales a los caballeros que murieran en la batalla deLechfeld de 955.

El problema es saber cundo la Iglesia romana asumi enplenitud la doctrina de la retribucin porque, en buenamedida, la guerra santa pontificia habr de descansar sobreella. Y no es fcil determinarlo. El antecedente del papa JuanVIII que ya conocemos es digno de consideracin, peroconviene tambin tener presentes las matizaciones a las queen su momento aludamos. No parece digno de crdito, encambio, el llamamiento que en 1010 habra hecho el papaSergio IV (1009-1012) para vengar el ultraje cometido pocoantes por el califa fatim al-Hakam contra el Santo Sepulcro,un llamamiento que habra incluido la concesin deindulgencia para quienes murieran en la loable empresa desu recuperacin. La mayor parte de los especialistas atribuyela presunta iniciativa papal a una tarda elaboracincontempornea a la convocatoria de la primera cruzada, esdecir, no anterior a 1095.

-

Sin embargo, s son anteriores a esa fecha otrosepisodios que no pueden ser vinculados con la figura delobispo de Roma. Pensemos en el que nos narra Ral Glabera propsito de unos monjes guerreros muertos como mrtiresen Espaa, y al que ya hemos aludido; tambin es previo elque, antes de 1020, recoge el cronista Bernado de Angers enrelacin con un prior de Conques que consideraba aun msdigna de recompensa martirial la muerte en defensa de sumonasterio frente a los depredadores que la que pudieraproducirse en combate con los infieles. Ms inters tienepara nosotros un conocido y temprano texto literario querecoge con mayor fidelidad que muchos otros la doctrina dela retribucin. Nos referimos a la Chanson de Roland. Suautor muy posiblemente es un clrigo de origen normando,Turoldo de Fcamp, un hombre vinculado a Guillermo elConquistador, que combati junto a l en la batalla deHastings de 1066 y se estableci definitivamente enInglaterra tras la conquista; all probablemente escribi laChanson siendo ya titular de la abada-fortaleza dePeterborough despus de 1070. Pues bien, en dicha obraTuroldo pone en boca del belicoso arzobispo Turpn, el fielcolaborador del emperador Carlos y proyeccin de la propia

-

personalidad del autor, una soflama cruzadista que no tienedesperdicio:

Seores barones, Carlos nos ha dejado aqu, debemosmorir por nuestro seor. Ayudad a mantener lacristiandad!; sabed que habr una batalla, pues teneis alos sarracenos ante vuestros ojos. Proclamad vuestrospecados, pedid perdn a Dios. Os dar la absolucinpara salvar vuestras almas. Si mors, seres santosmrtires y tendris un sitio en lo ms alto del paraso.

Los franceses desmontan y se ponen en tierra y elarzobispo les bendice [en nombre] de Dios; como penitenciales ordena atacar [vv. 1124-1138].

Estamos lejos ya, aunque desde luego no en el tiempo, delas imposiciones de penitencia por haber participado en unaguerra por justa y santa que fuera. Para el clrigo normandoautor de la Chanson est claro que la participacin en laguerra santa era en s penitencia purificadora. Ya se habapronunciado con anterioridad el papado cuando Alejandro IIen 1064 promulg indulgencia para los participantes de lacruzada que, en Espaa, devolvera Barbastro por poco

-

tiempo al poder de los cristianos. As ocurrira tambincuando el papa Vctor III (1086-1087) decidiese perdonarsus pecados a cuantos italianos acudieran bajo el vexillumsancti Petri a combatir a los sarracenos en Tunicia. Demodo no muy distinto a como lo hicieron el noveladoarzobispo Turpn o los papas Alejandro II y Vctor III, harnexpresarse a Urbano II los cronistas que a principios delsiglo XII ponen en su boca el discurso de convocatoria de laprimera cruzada, un discurso que, si no fue pronunciado enestos trminos, bien lo podra haber sido:

Quien sucumbiere en esa expedicin por amor de Diosy de sus hermanos, no dude en modo alguno de quehallar perdn de sus pecados, y participar de la vidaeterna, gracias a la clementsima misericordia denuestro Dios.

Se puede afirmar, por tanto, que, aunque desde luego nopor primera vez, es con motivo de la primera cruzadacuando el pontificado asume plena y definitivamente ladoctrina de la retribucin, una doctrina que suponelegitimacin potenciadora de las guerras santas convocadaso animadas por l. Ahora bien, no pensemos que se halla

-

claramente explicitada en todas ellas. Y aunque no sea steel criterio que nos permite hacer una distincin entre unas yotras, conviene advertir que la guerra santa pontificia adoptdos modelos distintos de presentacin, ambos formuladosconsecutivamente en la segunda mitad del siglo XI. Elprimero fue el de la reconquista cristiana y el segundo el dela cruzada propiamente dicha; como en seguida veremos,ser en esta ltima donde las connotaciones especficas de laguerra santa pontificia llegarn a su ms explcitamanifestacin.

RECONQUISTA CRISTIANA: CARACTERSTICAS YMODALIDADES

La reconquista pontificia, como forma de guerra santa,fue una realidad concebida por el papa Alejandro II (1061-1073) y puesta en prctica fundamentalmente por l y por sussucesores Gregorio VII (1073-1085) y, en menor medida,Vctor III (1086-1087). Sus caractersticas esenciales sonbsicamente tres:

Se trata, en primer lugar, de una guerra promovida por el

-

papa, en cuanto obispo de Roma y responsable delPatrimonium Petri, para la restauracin de la soberanapontificia sobre todos los dominios que le haban sidoarrebatados en Occidente o en los que se desoa la voz de suautoridad. El origen ltimo de esa soberana hay que situarloen la Donacin de Constantino, en virtud de la cual el papaacceda, por presunta cesin del primer emperador cristiano,a la titularidad del imperio y al directo control de susprovincias occidentales. stas se hallaban parceladas enreinos cuyos titulares deban vasallaje, por este motivo, a lasede de san Pedro. Aunque la Donacin de Constantino eraun documento espurio elaborado en medios curiales en tornoal ao 800, su falsedad no fue demostrada hasta el siglo XV,por lo que en el momento que analizamos tena plenavigencia.

Estamos, en segundo lugar, ante una guerra dirigidacontra los infieles que hayan podido ocupar estos territoriossupuestamente pontificios, y tambin contra aquelloscristianos que no reconozcan la soberana papal o laautoridad del obispo de Roma. En cualquier caso, se trata deoperaciones parciales, no concebidas como defensa delconjunto de la cristiandad.

-

Finalmente, en tercer lugar, hablamos de movilizacionesrealizadas a base de convocatorias dirigidas a los militessancti Petri, es decir, a aquellos que se encuentranformalmente ligados al papa mediante lazos de vasallaje oexpresos compromisos de dependencia. La guerra asentendida tiene, por tanto, connotaciones claramentefeudales.

Son muchos los ejemplos de reconquista cristiana quenos ofrecen los aludidos pontificados de Alejandro II,Gregorio VII y Vctor III. Cabe presentarlos segn tresmodalidades distintas:

La primera de estas modalidades obedece a un objetivode reconquista pura y simple que permite restaurar lasoberana pontificia en un territorio ilegtimamente ocupado.Es el caso de la invasin normanda del sur de Italia y Siciliaconsumada en el ltimo cuarto del siglo XI. RobertoGuiscardo, reconocido como duque de Apulia y Calabria porel papa y aceptando una formal dependencia respecto a ste,expuls a los bizantinos del sur de Italia y dise el plan deocupacin de la Sicilia musulmana, todo ello sirviendo alvexillum sancti Petri, bajo la soberana pontificia y, segn

-

vimos en su momento, con la inapreciable y milagrosa ayudade san Jorge. Las operaciones, iniciadas bajo el pontificadode Alejandro II no concluyeron hasta 1091. Pues bien, pocosaos antes, en 1087 concretamente, el vexillum sancti Petrihaba sido confiado, en esta ocasin por Vctor III, agenoveses y pisanos, que en aquella fecha y en nombre delpapa ocupaban la plaza norteafricana de Mahdia en tierrasde la actual Tunicia; parte del inmenso botn obtenidoentonces fue invertido en la construccin de la catedral dePisa.