1280350622_glarrail_sec1_pos0

Transcript of 1280350622_glarrail_sec1_pos0

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

1/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 1

APUNTES DE CLASE

FERNANDO SALAMANCA O. JOSE REINALDO SAEZ M.

Santiago de Chile, Marzo 2004

FFOORRMMUULLAACCIIOONN YYEEVVAALLUUAACCIIOONN

DDEEPPRROOYYEECCTTOOSS SSOOCCIIAALLEESS

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

2/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 1

INDICE

Pgina

RESUMEN 3

PRESENTACIN 4

I. MARCO GENERAL 6

I.1. Programas y proyectos 6I.2. El ciclo de proyectos 8

II. ANTECEDENTES Y SITUACIN PROBLEMA 11

II.1. Informacin en base a estadsticas sociales 11II.3. Diagnostico y rbol de Problemas 16II.4. Cobertura de beneficiarios 18II.5. Seleccin de beneficiarios 19II.6. Localizacin 20

III. MARCO INTERPRETATIVO Y PROPUESTA 21

III.1. Marco analtico y alternativas de solucin 21III.2. Anlisis de prefactibilidad de alternativas de solucin 24III.3. Objetivos y metas 25III.4. El uso del marco lgico 26

IV. PRESUPUESTO, ADMINISTRACION Y GESTION 28

IV.1. Productos, requerimientos y presupuesto 28IV.1.1. Cuantificacin de los productos 28IV.1.2. Cuantificacin de los requerimientos 29IV.1.3. Tipos de presupuesto 30IV.1.4. Flujo de caja 31

IV.2 Etapas y actividades 31IV.3. Modelo de gestin 33

V. SUPERVISIN DE PROYECTOS 35

V.1. Control financiero 35V.2. Control tcnico 35

VI. EVALUACION EN PROYECTOS SOCIALES 38

VI.1. Los grandes modelos de evaluacin 38VI.2. Caractersticas de los diseos evaluativos.38VI.3. Los datos e instrumentos para la evaluacin de un proyecto 39VI.4. Evaluacin en los sectores sociales 42VI.5. Evaluacin ex ante.. 45

VI.6. Evaluacin de procesos o monitoreo ..... 45

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

3/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 2

VI.7 Necesidades y exigencias de la supervisin y monitoreo de proyectos. 47VI.8. Evaluacin del impacto o ex post. 48VI.9. Evaluacin de eficiencia 49

VI.9.1. El modelo costo-beneficio ...49VI.9.2. El modelo costo-efectividad 52

VI.10. Evaluacin de eficacia ...54VI.10.1. El diseo experimental 54VI.10.2. El diseo cuasi experimental .. ......55VI.10.3. Modelos de regresin.57

VI.11. Diseos semiformalizados 57VI.11.1. Serie temporal ..57VI.11.2. Diseo no experimental antes-despus .58VI.11.3. Diseo despus con grupo de comparacin . 59VI.11.4. Diseo despus..59

VI.12. Diseos cualitativos...61El uso de expertos en la evaluacin de acreditacin 62

BIBLIOGRAFA 64

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

4/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 3

RESUMEN

La formulacin y evaluacin de programas y proyecto se contextualiza inicialmenteen el marco de las polticas pblicas y en particular de las relacionadas conproblemas o necesidades sociales.

Se describe el proceso de formulacin y evaluacin de proyectos dentro del ciclo deinversin pblica dentro del cual se establecen pautas o formatos bsicos a losproyectos sociales.

Dentro de la formulacin del proyecto se describen los antecedentes cualitativos ycuantitativos que diagnostican la situacin problema y determinan la cobertura, tipode acceso y localizacin del proyecto.

Una vez diagnosticada la carencia, se propone una estrategia de intervencinfundamentada en un marco interpretativo y en el anlisis de otras alternativas deaccin. La alternativa propuesta se operacionaliza en objetivos, metas y en un marcolgico de programacin.

En tanto el proyecto demanda recursos fsicos, humanos y financieros, se aade a laformulacin del mismo la elaboracin del presupuesto, el cronograma y el modelo degestin. Particular atencin se presta a modelos de gestin participativos.

Secuencialmente a la formulacin de programas o proyectos se presentan laevaluacin de los mismos en dos modalidades: evaluacin de costo-impacto yevaluacin de resultados. En la primera modalidad se describen las tcnicas costo-beneficio y costo-efectividad y en la segunda las variantes del diseo experimental yla evaluacin cualitativa.

Por ltimo, se caracteriza el desempeo de los modelos evaluativos en los sectoressociales, con referencia a sus particularidades para una adecuada evaluacin.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

5/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 4

PRESENTACIN

Tanto las polticas pblicas como las iniciativas de la sociedad civil tienen comoherramientas operacionales a programas o proyectos. Los problemas o necesidades socialesse traducen en estas herramientas operativas, especialmente agrupadas por sectores sociales.

La formacin de profesionales en programacin y evaluacin social implica la capacidad deformular y evaluar proyectos, en el marco de la necesidad de optimizar, mediante programasy proyectos, los recursos pblicos en una ptica de eficacia, eficiencia, equidad yparticipacin social.

Estos apuntes se enmarcan en la necesidad ms general de formacin de recursos humanosen polticas, programas y proyectos en la amplia gama de necesidades sociales. Su utilidadreside en constituir un apoyo a la docencia, as como un instrumento permanente deasistencia para los profesionales que trabajan en proyectos tan variados como promocin dela salud, educacin, desarrollo comunitario, comunicacin, capacitacin y empleo yconstruccin y mantencin de infraestructura social. Su utilidad es extensiva a programas yproyectos en el mbito comunal y regional en el sector pblico, as como organismosgubernamentales relacionados con la agenda social.

El documento se inicia con los componentes del diagnstico de la situacin problema y lasmetodologas en uso para la deteccin de necesidades. Posteriormente se extiende en las

caractersticas de la estrategia de intervencin, su operacionalizacin y marco lgico. Detallaadems los elementos constitutivos del presupuesto y cronograma de trabajo.

Se releva la gestin participativa en los proyectos, recogiendo el acento puesto por diversosorganismos multilaterales en incorporar a beneficiarios/as, y en general a actores de lasociedad civil, en la formulacin, gestin y evaluacin de proyectos de desarrollo.

Dentro de la evaluacin se distingue entre evaluacin de eficiencia y de impacto. En laprimera opcin se destacan las tcnicas costo-beneficio y costo-efectividad y en la segunda,las variantes del diseo experimental y las estrategias cualitativas.

Por ltimo, los apuntes precisan la aplicabilidad de los diseos evaluativos en los sectoressociales ms usualmente asociados a respuestas estatales a necesidades bsicas de lapoblacin.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

6/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 5

INTRODUCCIN

Estos apuntes han sido diseados como material de apoyo a las clases lectivas y talleres decursos de Formulacin como de Evaluacin de proyectos sociales, dictados en diversoscentros acadmicos y organismos pblicos.

En ellos se enfatizan en los conceptos asociados a las herramientas operativas enplanificacin, y se remarca la nocin de proyecto asociado tanto a la formulacin eimplementacin de proyectos como de los programas, calificando la diferencia entre ambosniveles cuando sea pertinente.

Los apuntes se ordenan en un Captulo introductorio sobre marco general y los Captulossubsiguientes en secciones correlativas segn el ciclo del proyecto (Captulo II):antecedentes y situacin problema en el Captulo III, la estrategia de intervencin en elCaptulo IV; presupuesto, administracin y gestin de proyectos en el Captulo V; elCaptulo VI se refiere a supervisin de proyectos y el Captulo VI a evaluacin de proyectossociales.

Se sintetizan los conceptos usuales en el diseo, implementacin y evaluacin de proyectossociales y se agregan referencias a proyectos productivos de carcter local y conexternalidades sociales. Se hace referencia, como evidencia emprica, tanto a investigaciones

aplicadas como a proyectos evaluados o en desarrollo.Los apuntes recogen valiosas observaciones y crticas formuladas por alumnos de diversoscursos, pero las opiniones emitidas sobre las intervenciones sociales analizadas slocomprometen a los autores.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

7/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 6

I. MARCO GENERAL

I.1. Programas y proyectos

Las herramientas operativas de la planificacin son los programas y proyectos. Losprogramas tienen su origen ya sea en una respuesta institucional del Estado a movimientossociales o en la deteccin de necesidades bsicas, como tambin en la modernizacin de laspolticas sociales. Estn dotados de una base institucional slida y de larga data, y suexpresin formal es usualmente un Ministerio o una agencia gubernamental especializada.Poseen adems personal profesional y administrativo que forma parte regular del aparatopblico. Sus recursos provienen del presupuesto ordinario de la nacin.

Diagrama 1.

PROGRAMA 1

POLTICA SOCIAL

PROGRAMA 2

PROYECTO 1.1 PROYECTO 1.2 PROYECTO 2.2PROYECTO 2.1

Los beneficiarios de los programas son grandes agregados de poblacin, generalmentecategorizados por grupos de edad o por necesidades bsicas especficas. Los programastienen cobertura de carcter nacional y su intervencin es llevada a cabo mediante bienes oservicios estandarizados. En ello generalmente no se contempla la participacin directa delos beneficiarios. Son precisamente estas caractersticas las que colocan a los programas bajoel juicio crtico acerca de su capacidad para garantizar niveles adecuados de equidad, deredistribucin o participacin social.

Dentro del nuevo marco de la planificacin, ambas herramientas (programas o proyectos)deben enmarcarse en ciertos ejes recurrentes de planificacin que pretender dar respuestas aciertos problemas o tpicos, que se sintetizan en el siguiente cuadro:

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

8/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 7

Cuadro 1

EJES PARA EL DISEO Y EVALUACIN DE POLTICAS PROGRAMAS Y

PROYECTOS

EJES PROBLEMAS O TPICOS

Integralidad Capacidad intersectorial.Niveles de integralidad (nacional, regional, local)

Equidad Focalizacin.Territorializacin.Sectores vulnerables

Cobertura Magnitud de dficit.Priorizacin.Seleccin de usuarios

Participacin Implementacin y sus obstculos.Escala.Replicabilidad.Inferencia.Insercin en la institucionalidad estatal

Transferencia monetaria Dificultad de cuantificacin.Estimacin de niveles mnimos.Accesibilidad a subsidios

Financiamiento Directo.Tributacin o indirectoTarifas.Autofinanciamiento

Eficiencia Costos administrativos.

Uso de Infraestructura y equipamiento. Retencin debeneficiarios o clientes

Eficacia Medicin en base a insumos o resultados.Externalidades.Sustentabilidad.Metodologas efectivamente aplicables

TEMAS EMERGENTES

PROBLEMAS O TPICOS

Medio ambiente Evaluacin multidisciplinaria. Auditora y monitoreo. Impacto

GeneroIncorporacin a polticas. Sectorizacin

Identidad cultural Escala de la poltica. Estructuras jurdico-institucionales.Subsidios

Como complemento a los programas y en algunos casos como alternativa en la ltimadcada se ha enfatizado en el papel de los proyectos sociales como herramientacomplementaria y eventualmente substitutiva de los programas. Los proyectos socialestienen el propsito de enfrentar carencias sociales mediante acciones especficascomplementarias al Estado, dentro de una concepcin solidaria innovativa y promocional de

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

9/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 8

resolucin de problemas sociales, invirtiendo en la generacin de capacidades de lapoblacin para mejorar sus condiciones de vida.

Sera incongruente reemplazar los programas por proyectos como instrumento de planeacin,en cuanto son herramientas con diferentes propsitos y niveles. Sin embargo, para los finesde diseo y evaluacin de intervenciones sociales, es importante destacar las diferenciasmetodolgicas presentes en ambas herramientas. Entonces, los programas estn msasociados al anlisis general de polticas pblicas, en cambio los proyectos a fondos deinversin, que cuentan con tcnicas de evaluacin ex ante para sus intervenciones.

I.2. El ciclo de proyectos

Diagrama 2.

Diseo

APRENDIZAJES

NECESIDADESEvaluacinEx ante

Ejecucin

Seguimiento

Evaluacindeprocesos

Resultados

Evaluacindeimpacto

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

En Amrica Latina los proyectos se enmarcan, en forma creciente, en un ciclo decisional queestablece criterios formales para la asignacin de recursos hacia los sectores sociales. Esteciclo se inicia usualmente en los niveles ms desagregados del aparato pblico, o sea, en elgobierno local o en el regional. Eventualmente, las organizaciones comunitarias pueden sergeneradoras de ideas o perfiles de proyectos, con el respaldo de los gobiernos locales.

De esta manera, el proyecto social inicia un proceso progresivo de jerarquizacin ycompatibilizacin con lneas programticas preexistentes, salvo cuando cumple la funcin deinnovar dentro de programas sectoriales tradicionales.

Independientemente de los rasgos especficos de cada sector social (salud, vivienda,educacin, etc.), los proyectos responden a un formato comn de diseo en su formulacin,en que destacan como elementos centrales la deteccin del problema y la magnitud de la

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

10/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 9

demanda, la solucin propuesta y los objetivos, sus posibles impactos, requerimientos,presupuesto, etapas y actividades, el modelo de gestin y el marco institucional.

El proceso final de este ciclo termina con la aprobacin tcnico-financiera de un enteregional, sectorial o nacional de planeacin y finalmente con la sancin positiva de lasoficinas de presupuesto y su adecuacin a las normas de contralora o auditora vigentes en elEstado. Por otro lado, algunos proyectos deben atenerse a los criterios de aprobacin ysupervisin de la cooperacin internacional u organismos multilaterales (Banco Mundial,BID).

Este ciclo de proyectos presenta el gran mrito de ordenar el flujo de ideas, perfiles y diseosde proyectos y de inhibir el uso caprichoso o discrecional de los recursos pblicos. Introduceun margen de objetividad en la jerarquizacin de las necesidades sociales y evita dejar laejecucin de los proyectos al libre juego de los actores sociales demandantes de necesidades

bsicas.

Como contrapartida, implica la necesidad de una gestin idnea de proyectos pororganizaciones muy heterogneas en cuanto a su capacidad programadora. Ese es el caso delas organizaciones de base, gobiernos locales e incluso de una cantidad apreciable degobiernos regionales y agencias sectoriales.

En la prctica, aquellos gobiernos locales o regionales con mejor acceso a la informacin,con buenos equipos tcnicos, grupos y movimientos sociales organizados, son los msbeneficiados, por su mejor capacidad para generar y ejecutar proyectos sociales.

Para corregir esta anomala, los gobiernos estipulan una serie de salvaguardias para laasignacin social y espacial equitativa de los recursos pblicos, como cuotas regionales,niveles de pobreza prioritarios para proyectos focalizados, lneas de accin para gruposobjetivos de riesgo y otras formas de determinar anticipadamente los proyectos msredistributivos y de alto impacto social. Crecientemente, en los proyectos financiados con lacooperacin internacional se estipula una sujecin al marco del contexto nacional, laexplicitacin de factores socio-econmicos y la incorporacin de los intereses de la mujer.

Como resultante de una tendencia creciente en Amrica Latina hacia la desconcentracin ydescentralizacin de los fondos sociales se han producido interesantes modificaciones en lamodalidad de asignacin de proyectos sociales, lo que afecta positivamente el tipo de

formato o diseo de proyectos (ILPES, 1993a).

Una expresin de esta tendencia son los fondos de inversin focalizados (Wurgaft, 1993) y elincremento de los recursos financieros a los gobiernos locales, lo que facilita la insercincomunitaria en la generacin de proyectos. El ciclo de gestin de proyectos pblicos sesimplifica y la capacitacin se extiende a funcionarios medios o a dirigentes sociales. Seintroduce un criterio de competitividad intralocal y regional que mejora la originalidad de losproyectos, aunque debe reconocerse que este proceso est en sus inicios y para un juiciodefinitivo es temprano an.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

11/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 10

La evaluacin preliminar de los proyectos locales plantea desafos, como la necesidad deasegurar un alto impacto en proyectos con alta demanda por beneficiarios y adems conpresupuestos reducidos. Se agrega a ello, la corta duracin de la intervencin y el

requerimiento de sustentabilidad a mediano plazo.

En general, el ciclo de proyectos sociales gubernamentales deja como leccin la necesidad desocializar y capacitar a las organizaciones sociales en las caractersticas tcnicas deformulacin de proyectos. Las carencias formativas se evidencian principalmente en lasociedad civil y en las comunas o distritos pobres de un pas lo que, por el carctercompetitivo de los fondos de inversin, produce un crculo vicioso de menor dotacin derecursos para esas zonas.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

12/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 11

II. ANTECEDENTES Y SITUACIN PROBLEMA

El primer paso en la formulacin de proyectos es la recoleccin de antecedentes queidentifiquen una situacin problema. Una situacin problema en los sectores socialesproviene de desequilibrios, demandas o insatisfaccin de necesidades bsicas. La definicindel problema a su vez puede provenir de variadas fuentes, desde movimientos de masas,demanda de clientes potenciales hasta estndares mnimos de bienes o servicios socialesdefinidos tcnicamente o por organismos internacionales.

Para identificar, describir y dimensionar la situacin problema es necesario registrar distintostipos de informacin, que se resean en las siguientes secciones.

II.1. Informacin en base a estadsticas sociales

En la determinacin del diagnstico se trata de establecer la magnitud de la carencia que elproyecto social pretende modificar y se recurre a un conjunto de indicadores sociales, a losque se confiere validez y confiabilidad para determinar brechas o dficit en cobertura enniveles de atencin u otra forma de carencias.

Se ha discutido extensamente sobre las formas ms adecuadas de registrar las necesidadesbsicas, aceptando que las estadsticas sociales son un reflejo parcial de la magnitud ycomplejidad de las carencias sociales. Sin embargo, la experiencia indica que es ms certeroel uso creativo de las estadsticas y datos disponibles que la espera de metodologas de

diagnstico excesivamente costosas o complejas.

Para definir la magnitud del problema es necesaria una previa estimacin de la poblacincarenciada y conocer las caractersticas del grupo al cual se orientara el programa y de sudistribucin espacial. En los programas y proyectos sociales, es particularmente til ladistincin por grupos de edad, en la medida en que ello permite categorizar programas yproyectos sociales de acuerdo al ciclo vital. Eventualmente, es adecuado diferenciar losgrupos de edad por sexo, para atender a la equidad de gnero en el acceso a polticaspblicas.

El concepto de poblacin blanco, grupo objetivo o demanda potencial se refiere a la

distincin de subgrupos al interior de la poblacin carenciada, y cabe utilizar al respecto dosdistinciones: grupo en dficit y grupo en riesgo.

En el primer caso (grupo en dficit) la disponibilidad de datos es ms factible, ya que esposible dimensionar "stocks" de deficitarios o carenciados por medio de datos provenientesde censos o encuestas de hogares, como sexo, edad, tipo y calidad de la vivienda, tamao dela familia (expresados en mapas de extrema pobreza, de grupos vulnerables, etc.).El grupo en riesgo presupone mayor vulnerabilidad que se deducen del conocimiento de unmodelo causal y de su dinmica en el tiempo para la constitucin del riesgo. Para establecerlas variables de riesgo; los datos son ms difciles de obtener y generalmente exigen la

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

13/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 12

elaboracin de diagnsticos ad hoc, los que son poco frecuentes por el costo y lacomplejidad de los instrumentos de recoleccin de la informacin requerida.

El concepto de grupo en riesgo se deriva del enfoque de la intervencin temprana en saludpblica, y que adquiere creciente importancia en la programacin social (OPS, 1986). Eneste caso, los programas y proyectos se orientan principalmente hacia grupos vulnerables,como los menores de seis aos y las madres embarazadas. El concepto de grupo de riesgobusca incentivar programas preventivos dirigidos a poblacin vulnerable, como enproblemas de conducta irregular y drogadiccin juvenil.

Un uso de estadsticas sociales es la medicin de necesidades bsicas insatisfechas (NBI)con fines de focalizacin. La medicin de NBI se apoya en indicadores estadsticocompuestos de nivel socioeconmico que se derivan de una reelaboracin de los datoscensales y de encuestas de hogares y se basas en indicadores habitacionales. En Amrica

Latina se desarrollan registros de NBI, desagregables para el nivel nacional, regional y,eventualmente en el mbito local. Algunos pases disponen de instrumentos especficos demedicin de carencias que permiten una mejor focalizacin dentro de las personas o familiaspobres.

La focalizacin es til para comparar la secuencia temporal de programas, cuando entreellos hay una baja cobertura de bienes y servicios sociales a grupos en riesgo. En Chile, porejemplo, dentro de los grupos pobres, parte significativa de las demandas del grupo de edadde 0-24 meses es atendida casi en su totalidad por el Programa Nacional de AlimentacinComplementaria (PNAC). Lo mismo sucede con las del grupo de edad 7-14 aos, que sonatendidas por el programa de alimentacin escolar (PAE). Sin embargo, en el grupo entre 2 y

6 aos existe una brecha de baja cobertura en la educacin preescolar. Estas anomalasilustran la necesidad de establecer programas secuenciales con propsitos mltiples segn elciclo vital.

Los datos secundarios permiten la delimitacin de los grupos objetivos y de los beneficiariosdel proyecto y, en algunos casos particulares, deben complementarse con estudios decarencias o diagnsticos ad hoc. En estos ltimos se utilizan cuestionarios estructurados odatos secundarios de origen administrativo, en particular estadsticas vitales.

Un caso particular lo representan los diagnsticos sobre la estructura productiva y del empleosectorial. Los datos se extraen de los Censos nacionales de Poblacin y Vivienda y Encuestas

continuas de ocupacin. Ms all de los datos descriptivos sobre los sectores productivos yde empleo predominantes, el desafo de las estadsticas de empleo es su calidad depredictores adecuados de la demanda de oficios para formular proyectos de capacitacin y demicroempresas. De antemano se puede establecer que se trata de estadsticas demasiadoestticas y agregadas sectorial y geogrficamente que no permiten su uso ptimo a nivellocal y comunitario.

Sin embargo, estas fuentes administrativas permiten mejorar la calidad de los diagnsticospara proyectos y programas sociales (ver Cuadro 2).

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

14/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 13

Cuadro 2

CARACTERSTICAS DE LAS FUENTES DE INFORMACIN SECUNDARIA

TIPO COBERTURA VARIABLES VENTAJAS DESVENTAJAS

Censos Nacional

Necenal

Poblacin Educacin Empleo Familia Vivienda Calidad Saneamiento Equipamiento

comunitario

DesagregacinIntracomunal

Existencia comobase de datos

Expedicin deacceso

Perodo detiempo

Secretoestadstico

Ausencia devariablespsicosociales

Encuestas dehogares

Encuestas deocupacin

Encuesta depresupuestosfamiliares

Metropolitana

Ciudades medias

Poblacin Educacin Empleo Familia Vivienda Calidad Saneamiento Equipamiento

comunitario oacceso a bienes yservicios

Periodicidad Flexibilidad

Restriccin pormuestra

Acceso limitada la base dedatos

Estadsticassectoriales

Sectores: Salud, Educacin Vivienda, Comunicaciones.

Controles Consultas, Poblacin

escolarizada Nmero de

viviendas Flujos telefnicos

Series temporales Factibilidad de

ndices

Inexistenciacomo base dedatos.

Desagregacinsocial yterritorial

Es importante destacar el conjunto de entidades gubernamentales que producen informacinregular, como el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil, el Instituto Nacional deEstadsticas y otras.

II. 2. Datos primarios

Otras fuentes de informacin provienen de datos primarios para diagnosticas necesidadesbsicas. Ellas son generalmente de orden cualitativo, especialmente tcnicas basadas enentrevistas semi-estructuradas a informantes claves y en entrevistas grupales.

La informacin primaria es necesaria para dimensionar carencias en reas de difcildeteccin estadstica, como salud mental, adicciones, comportamiento reproductivo,conducta irregular, minoras tnicas, necesidades de capacitacin, etc. Sin embargo, estosdatos no siempre cuentan con la difusin adecuada para ser aprovechados por lasorganizaciones comunitarias o por entes descentralizados del Estado. Sus limitantes residenen la falta de periodicidad y cobertura territorial de la informacin.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

15/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 14

a) la entrevista semi-estructuradaLa entrevista semi-estructurada es una tcnica adecuada para estimar la demanda cualitativacuando esta demanda se refiere a tpicos sociales complejos. La entrevista semi-estructuradase dirige a informantes claves y es adecuada para estimar demanda en proyecto de pequeaescala y con referencia a valores, actitudes o comportamientos locales.

Las entrevistas semi-estructuradas pueden tener como informantes claves a Directores deEscuelas, de Centros de Salud, dirigentes de organizaciones sociales, a los que se les solicitainformacin sobre antecedentes que configuran un problema social. Posteriormente seanalizan y sintetizan los distintos tipos de informacin, para establecer un patrn comn ensus categoras de deteccin de necesidades.

b) entrevistas grupales

Tambin las entrevistas grupales sirven para identificar, ordenar y jerarquizar necesidadesbsicas de orden cualitativo. Las entrevistas grupales son tcnicas basadas en informantesclaves, como las entrevistas grupales. Las entrevistas grupales1 han demostrado su utilidadcomo tcnica de recoleccin de informacin. Ellas entregan un gran caudal de informacininterpretativa, dimensionamiento de carencias, para proyectos de difcil cuantificacin en susresultados.

Una variante pero en base a entrevistas paralelas para constituir un grupo virtual, son lastcnicas Delphi (ILPES, 1994) en base a grupo de expertos o informantes claves. 2

2 O su variante mas predeterminada como los Focus groups

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

16/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 15

Cuadro 3

TECNICA DELPHI

Caractersticas y pasos de la Tcnica Delphi

Cuestionarios secuenciales aplicados a expertos

Recoleccin de informacin progresivamente especfica

til para obtener juicios subjetivos

Aplicabilidad:

Restricciones de costo, tiempo y recursos

Imposibilidad de interaccin cara a cara

Alto desacuerdo probable en los expertos

Pasos de aplicacin de la Tcnica Delphi

Deteccin y listado extenso de problemas

Jerarquizacin de problemas

Identificacin de soluciones

Jerarquizacin de soluciones

Las ONG han aportado una provechosa experiencia en tcnicas cualitativas de recoleccinde informacin, en base a material de fcil comprensin y con tcnicas de animacin social.Ello producto de la especializacin en la investigacin, sistematizacin y difusin de material

de educacin popular.El diagnostico o recopilacin de antecedentes no puede ignorar que un proyecto responde acriterios de elegibilidad fijados de antemano, de all que una preseleccin inicial de proyectosser la mera sujecin del proyecto a las lneas de prioridad gubernamentales o bases deconcurso de los fondos de inversin. Usualmente estas bases son: focalizacin de nivelessocioeconmicos, orientacin a grupos vulnerables o prioridades regionales. El diagnosticodebe contemplar adems la existencia de otras organizaciones que realizan proyectossimilares en el rea para lograr optimizar complementariedades, o al contrario, evitaryuxtaposiciones de poblacin objetivo.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

17/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 16

II.3. Diagnostico y rbol de Problemas

Son frecuentes los diagnsticos realizados con diferentes datos sociales y que se basan en

encuestas o estudios no continuos en el tiempo y preparados con otros fines, como tambincon informacin primaria. Ambos tipos de informacin deben entenderse comocomplementarios y necesarios para configurar un marco analtico para ordenar y sistematizarla informacin.

Cabe citar, por ejemplo, diagnsticos realizados por equipos sanitarios en reas de salud,diagnsticos en asentamientos precarios ejecutados por municipios, organizaciones nogubernamentales (ONGs) o entidades acadmicas, monografas sobre empleo, tesis de gradosobre pobreza en reas o sectores delimitados, etc. Estos diagnsticos, aunque carecen de lacobertura y periodicidad de las estadsticas sociales, entregan antecedentes valiosos -guardando los mrgenes de error o inferencia- para diagnsticos en reas de difcil deteccin,

como valores y conductas sexuales, relaciones intrafamiliares, expectativas migratorias, etc.El paso siguiente es formalizarlos en una expresin metodolgica secuencia y analtica cuyamenor operacionalizacin es el rbol de Problemas.

Esta tcnica permite que los datos que permiten la identificacin del problema pueden sercontinuada con un proceso de anlisis de las causas que lo generan y los efectos queproduce el mismo problema

El rbol del problema es una tcnica que permite analizar y ordenar los diversosfactores que inciden en la gestacin de un problema.

Todo problema social tiene causas histricas o estructurales que lo generan en su origen,como tambin causas o variables ms intermedias o contingentes, que son lasconsecuencias de las causas histricas. A su vez, el propio problema suscita otrasconsecuencias o efectos en el entorno social o geogrfico.3

Para la descripcin de un problema, el rbol ordena los factores que originan el problemaen una secuencia de relaciones de causas y efectos, que se presentan grficamenteidentificando las causas estructurales en la base o abajo (las races) del rbol hastarematar en las consecuencias o arriba del rbol (las ramas), como se presenta en elsiguiente esquema:

3 En la situacin de ampliar el rbol de causas a las consecuencias derivadas del problema se puede hablar del

rbol de causas y efectos

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

18/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 17

Diagrama 3

RBOL DE PROBLEMAS O DE CAUSAS Y EFECTOS

En sntesis, el rbol permite establecer la secuencia de causas, partiendo abajo con las msestructurales, pasando a otras derivadas de carcter intermedio, hasta rematar arriba en elproblema e identificando la secuencia de efectos que genera el propio problema.

Para la construccin del rbol se pueden utilizar fuentes de informacin cuantitativa comocualitativa y ser desarrollado por el propio proponente de la iniciativa. Sin embargo, es

Variables ocausas

estructurales

Efectos

Variables ocausas

intermedias

Variables ocausas

estructurales

Efectos Efectos

Variables ocausas

estructurales

Variables ocausas

intermedias

Variables ocausas

intermedias

VARIABLEDEPENDIENTE O

PROBLEMA CENTRAL

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

19/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 18

altamente recomendable para su desarrollo utilizar la tcnica cualitativa de la entrevistafocal o de grupo focal4.La tcnica del grupo ncleo o focal consiste en una entrevistacolectiva en grupos pre-seleccionados, los cuales usualmente entregan informacin de

calidad. En este caso vlida para el anlisis del problema.

Hay que considerar que el rbol del Problema con su capacidad de identificacin de causas,ya sea expresada en variables estructurales o intermedias, no significa necesariamente unaposibilidad de intervencin sobre las mismas. Una adecuada identificacin de causas noequivale mecnicamente a lograr una intervencin inmediata y exitosa por parte deprogramas u proyectos sociales. Para ello se debe elaborar una derivacin del rbol deCausas que es el paso precedente al rbol de Objetivos, que se describe mas adelante.

II.4. Cobertura de beneficiarios

La cobertura se refiere a la capacidad del proyecto de cubrir el tipo de universo al cual estdirigida la intervencin. La mayora de los programas universales o de cobertura total se handemostrado como regresivos al invisibilizar desigualdades sociales internas de la poblacin.En los proyectos, por su mismo carcter discontinuo, una cobertura amplia es difcil delograr, ya sea por escasez de recursos econmicos del proyecto, automarginacin, exceso dedispersin de la poblacin, o por barreras culturales o psicolgicas que dificultan el accesodel usuario.

En la formulacin de un proyecto existe la disyuntiva entre optimizar su cobertura (la mayorcantidad posible de beneficiarios) o incrementar la calidad de la intervencin con un bajonmero de beneficiarios. La opcin ms generalizada es optar por una cobertura amplia, pero

en grupos focalizados de acuerdo a los criterios de extrema pobreza.

Si la falta de recursos imposibilita esta opcin, cabe seleccionar a un grupo de beneficiariospobres que presenten mayor vulnerabilidad o que tengan un buen pronstico en losresultados de la intervencin.

A los beneficiarios directos se agregan comnmente beneficiarios indirectos, personas ogrupos que reciben parte de los beneficios o efectos del proyecto. Estos beneficiariosindirectos, muchas veces son familias u organizaciones ligadas al proyecto. No es adecuadosobre-estimar la relacin beneficiario directo-indirecto mas all de lo que indica la experienciaprevia en proyectos similares, ni menos aun utilizarla como recurso para aumentar

artificialmente el numero de beneficiarios de un proyecto.

Segn las lneas programticas de una poltica social puede interesar fijar una discriminacinpositiva para un tipo particular de beneficiarios como mujeres, etnias, adultos mayores, etc.;condicin que debe ser considerada para flexibilizar modalidades de acceso al programa oproyecto.

4 Con algunas variaciones los grupos focales, son asimilables a las entrevistas grupales, grupos dediscusin o focus groups.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

20/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 19

II.5. Seleccin de beneficiarios

La seleccin a un proyecto implica una modalidad de acercamiento al grupo objetivo y se

relaciona indirectamente con la cobertura del proyecto. La seleccin rigurosa en est enrelacin directa a la cobertura del proyecto. En algunos casos, se impone una seleccininterna tanto del bien o servicio ofrecido como de la diferenciacin por nivel de dficit de losdemandantes.

Muchos programas inducen o estimulan el acceso de los grupos objetivos. El atractivo omagnitud de la induccin facilita la captacin de usuarios. As un Programa de cuidadoinfantil que entrega alimentacin complementaria o leche, lo que permite adicionalmente lavacuna y control peridico del beb, o un Programa de Alimentacin Escolar, incentiva laasistencia a la escuela por la factibilidad de alimentacin gratuita para los hijos. En resumen,se usa un recurso de otro Programa para captar a la poblacin objetivo. En algunas

circunstancias este incentivo es monetario, como becas de mantencin. Esta modalidad estsujeta a debate, por cuanto muchos se cuestionan un eventual estmulo a una relacinutilitaria y dependiente con programas sociales.

El acceso puede incluso estar mediado por una coaccin e incluso por sanciones legales, ymedidas coercitivas, como multas o prdida de acceso a otros programas o proyectossociales. Por ejemplo, en una campaa de inmunizaciones la confianza en una demandaespontnea con certeza ira en desmedro de la salud de la poblacin. Eventualmente, elacceso puede producirse por derivacin o transferencias entre programas, como en el casodel sector salud, donde se asignan pacientes del nivel primario al secundario

Tambin existen en selectividad o autoseleccin por motivacin o inters de losbeneficiarios. La voluntariedad es propia de intervenciones de escasa demanda, ya que en elcaso de un dficit agudo de una necesidad bsica toda la poblacin carenciada intentaracceder al proyecto.

La selectividad en el acceso y altas exigencias en la eleccin del usuario, influyen en lasposibilidades de xito de un programa, ya que esta seleccin apunta a lo mejor del universoescogido. Un ejemplo est en la eleccin de menores irregulares con mejores calificaciones,sin adiccin a drogas o antecedentes penales. Esto puede prestarse para usos inadecuados delos criterios de seleccin y produce desequilibrios, desde el inicio, en el desempeo deproyectos cuando estos actan bajo criterios restrictivos.

En la determinacin de las reglas que fijarn el ingreso deben excluirse criteriosmarginalizantes que puedan estar asociados a la capacidad de pago de la persona y queimplican una exclusin socioeconmica indirecta (pago por servicios o actividades conexas).Es la situacin, por ejemplo, del sector universitario, donde el ingreso est limitado por altosaranceles de matrcula, o, en el caso de los programas habitacionales, con la exigencia deahorro previo para acceder a viviendas sociales.

Una forma de mejorar el acceso de posibles usuarios consiste en el uso de sistemas mvilesde oferta de servicios, debido a que los beneficiarios tienen problemas de acceso al programay entonces deben ser localizados en sus residencias o lugares de trabajo. Esa es la situacin

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

21/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 20

caracterstica de los proyectos dirigidos a sectores rurales o focalizados en enfermos oadultos mayores postrados.

La motivacin con que ingresa un usuario es un predictor de xito de un programa. Estamotivacin es mayor en las intervenciones voluntarias, ya que en las obligatorias los clientesson heterogneos y con diferentes grados de motivacin y percepcin de sus necesidades. Esexplicable entonces el impacto positivo que tienen los proyectos de las ONGs que trabajancon demanda espontnea.

En proyectos con demanda espontnea se facilitan los cambios conductuales o actitudinales.Es as como en programas gubernamentales de educacin popular los usuarios llegan pormotivacin o por contacto previos con la institucin. 5

Es recomendable utilizar para el ingreso al proyecto una ficha de registro que contiene datos

del diagnstico o antecedentes del usuario. Estos datos permiten utilizar la instancia delingreso del programa para establecer una lnea base o medicin pre-test, que sirvan decontraste con los indicadores de impacto en la evaluacin ex post.

II.6. Localizacin

Todo programa o proyecto social est localizado espacialmente. Esa localizacin responde ados lgicas espaciales que son contradictorias. Por una parte, los programas sociales tienenlas ventajas de las mismas economas de escala porque los servicios sociales tienen fuerteseconomas a medida que aumenta su volumen de entrega. Y externas porque se localizan enun punto del espacio que es equidistante de sus insumos fundamentales y del mercado.

Luego, la localizacin de estos servicios es en puntos centrales que concentren una demandamasiva y heterognea.

Un buen ejemplo de esta lgica sera la localizacin de un hospital de especialidades quecubra una demanda nacional. Por el alto monto de la inversin, estos establecimientos selocalizan en un punto fijo, usualmente una metrpoli.

En un sentido contrario, el grupo objetivo o el usuario est interesado en obtener el serviciocon un costo mnimo de accesibilidad y en un punto ptimo, como el lugar donde desarrollasus actividades cotidianas, ya sea su vivienda o su lugar de trabajo.

Naturalmente, la localizacin real de un programa social es un compromiso entre ambaslgicas, aunque en ciertas ocasiones el Estado subsidia algunos costos para lograr una mejoraccesibilidad geogrfica del proyecto. Algunos ejemplos estn en los proyectos rurales deatencin primaria, educativos o de capacitacin.

5 En algunos casos, los usuarios pueden convertirse en demandantes permanentes, marginando a otros posibles interesados.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

22/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 21

III. MARCO INTERPRETATIVO Y PROPUESTA

III.1. Marco analtico y alternativas de solucin

El diagnstico de todo programa social debera conducir a una alternativa de solucinsustentada en marcos analticos de tipo interpretativo, derivados de la acumulacin bsica deconocimiento en el rea. El marco analtico est asociado a la investigacin bsica referida aprogramas sociales. En los hechos, en algunas circunstancias se carece de tal marco, con loque pierden gran parte de su futura eficacia por carecer de referentes tericos, o por que estosestn basados en antecedentes no vlidos y confiables,. Un buen antecedente para el marcoanaltico es el ya mencionado rbol de Problemas o de Causas.

El ejemplo siguiente muestra su aplicacin a un caso concreto

Diagrama 4.

APLICACIN DE RBOL DE CAUSAS

En este rbol de problema se advierte que en relacin a las variables estructurales ointermedias, no existe necesariamente una posibilidad de intervencin sobre las mismas.

PERDIDA DEIDENTIDAD

CULTURALREGIONAL

Bajaescolaridad

Escasoasociacionismo

Consumismo Baja inversincultural pblica

Pobreza MigracionesEscaso roldel Estado

Concentracinurbana

CAUSAS

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

23/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 22

Sin embargo, hay muchos problemas sociales en que an no logra generar marcosinterpretativos validos sobre ciertos tipos de intervencin, como es el caso del SIDA, la saludmental, adicciones, etc.6. Pero con una revisin y sistematizacin de experiencias anteriores

es posible deducir un nivel mnimo de acumulacin terica, que sirvan para identificaralternativas de solucin. Este marco interpretativo debe permitir, adems, desprenderposibles alternativas de intervencin efectivas y eficientes.

La debilidad de marcos interpretativos explica la falta de correspondencia entre la situacinproblema y la solucin propuesta. Esta desproporcin es frecuente. en proyectos a pequeaescala entre la magnitud o complejidad de la situacin problema y la especificidad oconcrecin de la solucin propuesta.

III.2. Alternativas de Solucin

El marco interpretativo se puede traducir en alternativas de solucin, la que se puedenderivar de la aplicacin del rbol de Objetivos.

6 En algunos proyecto de carcter piloto, no es necesario que una intervencin tenga anticipadamente unmarco terico;

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

24/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 23

Diagrama 5

rbol de objetivos

En este rbol de objetivos se advierte que en relacin a las variables estructurales o

intermedias, no existe necesariamente una posibilidad de intervencin sobre las mismas departe de los ejecutores del proyecto.

Muchas intervenciones sociales carecieron en su momento de un rbol de Objetivos, loque particularmente patente en proyectos de capacitacin en que la fase de antecedentes ydiagnostico se describen altos niveles de desempleo y trabajo informal, y la propuesta soloalude a proyectos de capacitacin o micro-empresas, las cuales, por mas exitosos que sepostulen sus intervenciones, difcilmente modifican la magnitud de los dficit detectados en lafase de diagnstico.

Conciencia dedeterioro de identidad

por actores

Inters por recopilarantecedentes de

desarrollo histrico

Actitud favorable a lamanutencin de la cultura

Festival de msica

y canto

Seminario de gestincultural con actores

re ionales

Asistencia Tcnica paramonitores de rescate de

cultura popular

Medios fundamentales para la accin o el cambiodel Problema Falta de identidad cultural

Eventuales alternativas de solucin

Incremento deidentidadculturalregional

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

25/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 24

Situaciones similares se advierten en proyectos abocados a la salud mental, las adicciones, elembarazo precoz o los procesos migratorios, en los cuales hay un marcado desequilibrio

entre la magnitud del diagnstico y lo limitado de la intervencin.

Los paradigmas profesionales y destrezas operacionales del grupo tcnico influyen en lasvariables seleccionadas como alternativas de solucin. Por ejemplo, la alternativa de solucinen un problema de drogadiccin de un psiclogo clnico pueden ser significativamentediferentes a las de un psiclogo comunitario o sistmico y tal diferencia se reflejara en laintervencin seleccionada dentro del rbol de Objetivos

III.2 Anlisis de prefactibilidad de alternativas de solucin

Las soluciones estimadas deben satisfacer requisitos de factibilidad para garantizar el xitode la alternativa de solucin seleccionada. Una mala eleccin de alternativa de solucinpuede conducir a resultados que pueden ser precarios o efmeros. Los criterios de decisinson generalmente los siguientes

Prefactibilidad tcnica: diseos, estrategias y metodologas pertinentes. Prefactibilidad financiera: disponibilidad y fuentes de fondos para inversin y

operacin. Prefactibilidad econmica: valorizacin de recursos y recuperacin de costos. Prefactibilidad administrativa: fortaleza del organismo ejecutor Prefactibilidad social: incremento del bienestar equidad y empoderamiento de los

beneficiarios.

Por ejemplo, una alternativa de solucin basada en pocas charlas informativas no superaraun anlisis de prefactibilidad tcnica por ser una estrategia no pertinente para modificarconductas asociadas a la prevencin de enfermedades de transmisin sexual. Una alternativabasada en monitores juveniles podra superar el anlisis de prefactibilidad tcnica, peropodra tener como ejecutor una ONG de escasa fortaleza institucional, luego no superara unanlisis de prefactibilidad administrativa Luego el desafo para un proyecto social es lograrel mximo posible de anlisis de prefactibilidad positivos para lograr un resultado eficaz enun perodo reducido de tiempo,

El proceso de anlisis de prefactibilidad tiene cierta similitud con los anlisis de riesgo en losque se determinan las probabilidades de xito de una combinacin de alternativas.

Cabe recordar la importancia que tiene, en las distintas prefactibilidades, una subdimensinde la prefactibilidad social que es el empoderamiento o de capacidad de autonoma debeneficiarios, evitando una solucin asistencial o dependiente de subsidios en la faseposterior al proyecto.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

26/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 25

III.3. Objetivos y metas

Los programas tienen objetivos generales basados en la estrategia o poltica social vigentes y

orientados a mejorar los dficit o carencias detectadas. Muchas veces hay falta de precisinen los objetivos programticos, lo que dificulta su evaluacin posterior, y obliga alprogramador a deducirex postcriterios de evaluacin de programas, generalmente basadosen indicadores nacionales y regionales de equidad, redistribucin y fortalecimientoinstitucional.

Todo proyecto o programa tiene objetivos, ya sea implcito o explcito. La naturaleza delobjetivo puede ser de carcter fisiolgico (preservacin de la vida), cognoscitivo (entregarconocimiento), afectivo (expresin emocional), conductual (cambio o logro de rutinasconductuales, hbitos, etc.), organizacional y grupal.

Los medios para lograr estos objetivos consisten en bienes (vivienda, paquetes alimentarios,vacunas, etc.) o en servicios (horas de capacitacin, prestaciones mdicas, etc.).

En relacin al grupo objetivo, es ms sencillo programar objetivos con unidades msidentificables (generalmente el individuo, como es el caso de indicadores de rendimientoindividual en educacin). Los objetivos grupales u organizacionales se pueden considerarcomo impactos u objetivos de desarrollo pero, dado que las tcnicas de investigacin socialregistran generalmente respuestas a nivel individual, la evaluacin de esos objetivos escompleja. Como alternativa se ha intentado utilizar tcnicas de investigacin organizacionalregistradas externamente como observacin o entrevistas grupales. Aun as, estas tcnicas nogarantizan que efectivamente se estn registrando vlidamente objetivos basados en cambios

organizacionales.

Los objetivos deben cumplir una serie de requisitos como:

- sersecuenciales, estipulando los objetivos generales o de desarrollo, generalmente a largoplazo, y luego los objetivos especficos o de corto plazo destacando dentro de ellos unasecuencia temporal de relacin causa-efecto.

- sermensurables; o sea que se expresen en Metas que identifican mediante cifras o nmerosabsolutos, en unidades fsicas o de servicios, aunque en lo posible los objetivos especficosdeberan apuntar a fijar porcentajes de variacin (incremento o disminucin) en relacin a

un porcentaje que sirva de lnea base. Si no es factible la cuantificacin del objetivo, almenos mencionar el listado empricamente verificable de Metas o logros esperados delproyecto.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

27/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 26

III.4. El uso del marco lgico

Una forma de jerarquizar y dar secuencia a la operacionalizacin de un programa o proyecto

es utilizar el marco lgico, que no es ms que un esquema ordenador de la formulacin eimplementacin de un proyecto. El marco lgico es de uso generalizado en proyectos decooperacin internacional, y una resea de su organizacin se aprecia en el siguientediagrama.

Cuadro 4

MARCO LGICO DEL PROYECTO

Sntesis Indicadores

objetivamenteverificables

Medios de

verificacin

Supuestos

Objetivo dedesarrollo o

FIN

Participacin

Acceso a mercados

Grado de desnutricin

Registros administrativosInformacin de laorganizacin

EstabilidadmacroeconmicaAccesibilidad a lainformacin

Objetivosinmediatos oPropsito. Metas

Mejorar

Aumentar

Disminuir

Nmeros de bienes yservicios

Porcentajes

Registros sectoriales

Datos municipales

Entrevistas

Aceptacin de usuarios

Organizacin

comunitaria

Resultados oProductos Capacitacin

Alimentacin

Asistenciatcnica

Nmeros de bienes yservicios otorgados

Variaciones en lnea baseporcentual

Registros sectoriales

Datos municipales

Entrevistas

Informantes claves

Estabilidad de laintervencin

Viabilidad de la evaluacin

Actividades. InsumosInfraestructuraInsumosRecursos humanosAcuerdos institucionalesCurrculosEquiposInstrumentos deregistroOrganigrama

Centro comunitario

Existencia de registros

Existencia de

organizaciones de apoyo

Disponibilidad deinfraestructura,

recursos humanos yfinancieros

Fuente: adaptado de CEPAL, Mujer y desarrollo: gua para la planificacin de programas y proyectos, 1984.Santiago.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

28/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 27

La gran ventaja del Marco Lgico es que ordena jerrquicamente los diversos componentesdel proyecto desde su aporte a los niveles superiores del programa o proyecto, como losobjetivos de desarrollo (o fin en la terminologa de otros marcos lgicos) a los objetivos

inmediatos de los proyectos (o propsito en otras terminologas) como los resultados que sonsub-reas internas a los proyectos (o componentes segn otra nomenclatura. Otra ventaja esque direcciona el diseo del proyecto a indicadores verificables, ms que afirmaciones vagaso escasamente operacionales.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

29/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 28

IV. PRESUPUESTO, ADMINISTRACION Y GESTION

IV.1. Productos, requerimientos y presupuesto

Los objetivos especficos o Metas son traducibles en la generalidad de los casos enproductos, que cuantifican bienes y servicios otorgados por el proyecto. Para muchosprogramadores resulta parcial y limitante reducir la Metas a productos cuantificados,especialmente cuando existen otras externalidades e impactos de difcil medicin. Aun as, elesfuerzo de traducir los objetivos especficos de un proyecto a productos es fructfero, pueslimita la vaguedad de que adolecen muchos proyectos sociales.

El proyecto entrega un cantidad total de productos y cada uno de estos productos implica

requerimientos o insumos, que a su vez servirn de base para disear el presupuesto delproyecto, como se aprecia en el siguiente esquema:

Diagrama 6.

IV.1.1. Cuantificacin de los productos

La cuantificacin del producto comprende cuatro elementos:

- La unidad fsica o de servicios (por ejemplo, desayunos escolares o atenciones mdicas).

- Duracin de la entrega: fecha de inicio y de trmino (por ejemplo, un ao, desde el 1 dejulio 1994 al 30 de junio de 1995)

- Nmero total de unidades que se entregarn segn tiempo:*) 4 sesiones mensuales, de dos horas cada una, durante seis meses (en total 48 horas),o*) 300 desayunos por da durante un ao; en total 109 500 desayunos

- Descripcin de la unidad; por ejemplo, en el caso de desayunos escolares: tazn de leche,cereales y azcar, pan con mantequilla y dulce (1 150 caloras)

En los programas o proyectos hay diversos tipos de productos, entre los que cabe mencionar:

- Bienes de consumo duradero (vivienda)

PRODUCTO---------- REQUERIMIENTO------ PRESUPUESTO(Cuantificador) (Cuantificar insumos) (Monetarizar)

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

30/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 29

- Bienes fungibles o de consumo inmediato (paquetes alimentarios, desayunos escolares)- Bienes fungibles de impacto duradero (vacunas, preservativos)- Servicios de impacto duradero (educacin formal o sanitaria)

- Servicios de corto impacto (recreacin, informacin turstica)- Servicios de impacto difuso universal (comunicaciones).

Cada uno de estos productos (o su combinacin) contribuye al impacto del proyecto. Enalgunas circunstancias son utilizados como substituto de indicadores de impacto del proyectoo programa.

IV.1.2. Cuantificacin de los requerimientos

La cuantificacin de los requerimientos permite dimensionar recursos que se necesitan

adquirir, contratar o comprar, para entregar los productos del proyecto.

Los requerimientos se pueden dividir en seis tems, que tienen su contraparte en el desglosedel presupuesto (Ver diagrama 7):

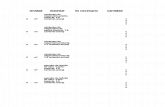

Cuadro 5

REQUERIMIENTOS PRESUPUESTO

InsumosEquipamiento

InfraestructuraPersonalAdministracinOtros

Costo de los insumosCosto del equipamiento

Costo de infraestructuraSueldos del personalCostos administracinOtros gastos

Se evidencia una correspondencia directa entre los productos, los requerimientos y loscorrespondientes rubros del presupuesto.

En programacin social se utilizan diferentes nomenclaturas para referirse a los

requerimientos. Considerando los trminos de uso frecuente, se pueden establecer lassiguientes distinciones:

- Insumos: se refieren a los bienes y servicios que son adquiridos para ser transformados enotros productos a lo largo del proyecto; por ejemplo, leche, horas-instructor, y otros.

- Equipamiento: se refiere a los bienes que se adquieren para desarrollar el proyecto:mobiliario, herramientas. Esos bienes experimentan desgaste y la consiguiente depreciacin,con una duracin estimada en aproximadamente en ocho aos.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

31/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 30

- Infraestructura: construcciones o instalaciones fsicas necesarias para el funcionamientodel proyecto. Se les imputa una larga duracin, que es cercana a los treinta aos.

- Personal: recursos humanos necesarios para la generacin de los productos. Esos recursospueden o no ser calificados.

- Administracin: actividades que apoyan la ejecucin de un proyecto, es decir, contabilidad,comunicaciones, etc.

- Otros requerimientos: becas, viticos, movilizacin y otros.

-Prstamos: crditos de una institucin financiera en el caso de los proyectos productivos.

En una presentacin simplificada de presupuesto, el FNUAP identifica los siguientes

componentes: personal, subcontratos, capacitacin, equipo y gastos diversos (FNUAP,1988).

Los requerimientos que se solicitan a la agencia financiera pueden corresponder adonaciones o a prstamos. Se agregan aquellos aportes de los interesados.

Estas diferentes fuentes de recursos son graficadas en un cuadro de fuentes definanciamiento, el que puede anexarse al presupuesto.

IV.1.3. Tipos de presupuesto

La estructura presupuestaria vara radicalmente segn se trate de proyectos sociales oproductivos. Dentro de la escala local y comunitaria ambos tipos de proyectos compartenelementos comunes, como su especificidad territorial, la orientacin a los sectores mscarenciados, o su ndole participativa y promocional.

Los proyectos productivos tienen como finalidad producir bienes o servicios y generanganancias monetarias a sus beneficiarios. En pequea escala (por ejemplo, microempresas)se puede incentivar una dimensin solidaria, aunque en definitiva su finalidad es la de transarbienes o servicios en el mercado.

Usualmente son financiados por crditos o fondos rotativos, y por tanto los ingresos inicialesdeben dirigirse a la amortizacin del crdito.

Los proyectos sociales potencian a grupos de beneficiarios mediante la generacin oformacin de una capacidad, producto o servicio, que quedan incorporados en el capitalhumano y organizacional de personas o grupos. Sus gastos se entienden como financiadosmediante una donacin7, y no implican devolucin al ente financista.

7 En el caso de un financiamiento mas permanente, tienen el carcter de subsidio

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

32/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 31

IV.1.4. Flujo de caja

El flujo de caja es un cronograma financiero relacionado con la programacin de las etapas

del proyecto y con las actividades de cada etapa. Es otra forma de la programacin temporaldel proyecto, ya que en este flujo de caja quedan contenidos los ingresos y egresos. Ellosreflejan la valorizacin de todas las actividades del proyecto, incluyendo el seguimiento y laevaluacin.

Para la construccin del flujo de caja debe tomarse en cuenta el calendario de desembolsossolicitados a la agencia financista. En el caso especfico de proyectos productivos seidentifican, los momentos en que la agencia financiera recuperar los aportes prestados. Alterminar el perodo de financiamiento de la agencia el monto del prstamo debe ser igual alde su devolucin. Dada la exigencia de sustentabilidad econmica que implican losproyectos productivos, el presupuesto de caja debe ser construido con mucho realismo,

evitando convertir un crdito en una donacin encubierta. Al respecto, la experiencia de losfondos rotativos en desarrollo rural y autoconstruccin es muy promisoria como forma deretorno y de uso ptimo del crdito.

IV.2 Etapas y actividades

Las etapas se derivan de los objetivos y metas y definen la duracin del proyecto. Conrelacin a la duracin de la intervencin hay que tener presente que la motivacin disminuyea medida que se prolonga la intervencin, aumentando el nmero de desertores.

Para evitar estas deserciones habra que hacer un estudio de las causales y distinguir cules

de estas son manejables, para as fijar en futuros proyectos niveles razonables de desercin.

Una prolongada duracin de la intervencin puede llevar a intervenciones de menor calidadpor escasez de recursos. El nivel decisorio o poltico puede identificar erradamente losproyectos de corta duracin con los de mayor impacto y marginar programas ointervenciones que inevitablemente deben ser de larga duracin.

Para el control de las actividades del proyecto, la forma usual es su descripcin en un lapsode tiempo. Una manera de preparar este calendario es utilizar un diagrama, carta o grfica deGantt, como se ilustra en el ejemplo siguiente:

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

33/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 32

Cuadro 6

CRONOGRAMA

Etapas y actividades (semanas)MotivacinActividad 1 XActividad 2 XActividad 3 XEtapa IIOrganizacinActividad 1 X XActividad 2 XActividad 3 X X X

Etapa..Actividad 1Actividad ..

Etapa I 1 2 3 12

La carta Gantt es til para detectar superposicin de actividades que tienen una secuencialgica, o bien para coordinar actividades distintas que se implementan en un mismo perodode tiempo. En la fase de ejecucin, cada actividad puede subdividirse en tareas con fecha deiniciacin y trmino, para definir plazos de cumplimiento. Se contemplan usualmente plazosholgados, para evitar ajustes apresurados o de ltima hora.

Hay varios software de computacin que pueden ser herramientas de apoyo a unaprogramacin y que tienen la virtud de una visualizacin de la descripcin de tareas,vinculacin de actividades, plazos de cumplimiento. Uno de ellos es el Microsoft Project,que nos proporciona diagramas como el siguiente:

Diagrama 7 Carta Gantt

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

34/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 33

IV.3. Modelo de gestin

El modelo de gestin o marco institucional de un proyecto proporciona informacin sobre elorganismo ejecutor u otros actores involucrados en el proyecto. Describe la estructuraorganizativa en el proyecto de los beneficiarios, grupo tcnico, y otros actores involucrados enel proyecto. La tendencia actual es formular modelos de gestin participativos en losproyectos sociales. 8

Los modelos de gestin pueden ser altamente institucionalizados hasta otros de ndolecomunitaria o no institucional. Esta variabilidad refleja diferentes concepciones de gestinorganizacional, los modelos escasamente institucionales contribuiran a un mayor impacto yaque potenciaran un clima de espontaneidad. Otros enfoques consideran que una gestindesinstitucionalizada sera disfuncional para ciertas modificaciones conductuales.

Aunque es complejo implementar modelos de gestin no institucionalizados, la evidenciaemprica avala el xito de algunos de ellos, como programas de de comunicacin enplanificacin familiar.

El modelo de gestin institucionalizado es propio de programas o proyectos en que el sistemade entrega de bienes o servicios implica necesariamente una permanencia de las personas enun lugar (uso de bibliotecas, herramientas, etc.) y donde generalmente se controlan o inhibenlas transferencias a otras personas. El control de filtraciones puede incrementar los costoseconmicos o administrativos del sistema de entrega. 9

Modelos de gestin participativos

Dentro del modelo de gestin, es importante analizar el rol del la participacin de los usuariosy si los beneficiarios participarn uniformemente en todas las etapas, o si es adecuada que losniveles de participacin varen por razones tecnolgicas, segn la etapa de produccin (porejemplo en la construccin de vivienda) o puntos crticos en la toma de decisiones..

Los modelos de gestin participativos, bajo la perspectiva de la eficiencia se perciben comoms lentos. Sin embargo, por el xito de tcnicas participativas derivadas de la planificacinestratgica, esta aprensin esta cambiando con rapidez. A esto debe aadirse la tendencia aque el Estado tiende a derivar la ejecucin de proyectos a un entidad externa (ONGs,

gobierno local u otros) estableciendo al interior del proyecto mecanismos de participacincomo Comits o Consejos consultivos.

Los modelos de gestin participativos surgen como componente clave en el diseo deproyectos sociales cuando hay limitaciones severas en el incremento del gasto social, ya quepermite disminuir los costos crecientes de los servicios por persona atendida, comoproduccin de material grfico o audiovisual. En los proyectos de educacin sanitaria tambin

8 En parte debido a la incorporacin de esquemas propios de la planificacin estratgica9 El modelo de gestin no puede evitar filtraciones en el caso de servicios pblicos, como programas de TVabierta o radio.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

35/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 34

puede haber una participacin conjunta de la poblacin con el grupo tcnico en laimplementacin.

En los programas o proyectos institucionalizados es limitada la participacin comunitaria,como por ejemplo en la educacin forma donde casi todas las actividades estn estructuradasde antemano. Una hiptesis que se puede formular es que la estandarizacin y elrequerimiento de elementos tcnicos y complejos frenaran la participacin. Eventualmenteun modelo de gestin participativo puede ser nocivo o disfuncional por la falta deconocimiento de los beneficiarios en la ejecucin tcnica y organizacional del proyecto.

Entre los elementos limitantes de la participacin se destaca: el cacicazgo, la manipulacin, elclientelismo y la selectividad en el ingreso de los beneficiarios, desigualdades de gnero, laduracin y horario del proyecto. Las limitantes y potencialidades de la participacin debecontemplarse con realismo en la identificacin del modelo de gestin, explicitando los

supuestos o restricciones a la participacin.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

36/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 35

V. SUPERVISIN DE PROYECTOS

El paso siguiente al diseo del proyecto, incluyendo sus aspectos temporales y financieros,es su aprobacin por la agencia financista y su implementacin. Actualmente es un lugarcomn afirmar que la implementacin de un proyecto es bastante ms que la proyeccin en eltiempo de su diseo o formulacin. Para ello se ha planteado la supervisin de proyecto.

El proceso de supervisin tiene tres niveles cualitativamente diferentes: el control y financieroy el monitoreo tcnico y de procesos interactivos vigentes en la ejecucin de la intervencin.

V.1. Control financiero

La prctica de un control financiero es comn en todo tipo de programa o proyecto social.Precisamente por la escasez de recursos, el Estado y otro agente financista se reserva unasupervisin rigurosa de la rendicin de cuentas por parte del ejecutor. Son comunes lasrendiciones mensuales de egresos, o las autorizaciones de giros en funcin de aprobacin deinformes tcnicos. Esta supervisin financiera se apoya en el presupuesto de caja y de fuentesde financiamiento originalmente estipulada en el diseo del proyecto.

V.2. Control tcnico

El control tcnico como evaluacin de implementacin, apunta a una supervisin de las etapas

y actividades y el proceso de entrega de bienes y servicios.

En proyectos sociales de escala local se utiliza generalmente una combinacin de controlestcnico-financieros mediante listas de verificacin, que incluyen eventualmente factores msdinmicos dentro de la implementacin del proyecto. Esta modalidad resulta evidente en lapauta de seguimiento de proyectos no-gubernamentales por un Ministerio de Salud deAmrica Latina (ver cuadro adjunto)

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

37/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 36

Cuadro 7

FICHA DE SEGUIMIENTO PROYECTOS (Ej. MINSAL-ONGs)

I. INFORMES Y EVALUACIONES

1. Informes tcnicos mensuales ONG-Departamento de Atencin Primaria(DAP).

% de cumplimiento

2. Informes financieros mensuales ONG-DAP % de cumplimiento

3. Evaluaciones tcnicas trimestrales DAP-MINSAL

4. Evaluaciones financieras trimestrales DAP-MINSAL

II. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Y MATERIALES

1. Actividades de atencin de salud Tipo deactividad

Destinatario Recursos humanos

2. Actividades educativas Tipo deactividad

Destinatario Nsesiones

Nparticipantes

N deasistentes

3. Actividades de coordinacin local Tipo de activida Coordinado con

4. Actividades intersectoriales

5. Otras actividades: comunicacin,participacin, etc.

6. Produccin de material didctico

7. Otros materiales

III. EVALUACIN CUALITATIVA

Grado de cumplimiento segn Cronograma

Problemas Obstculos

IV. FACILITADORES LOGROS

V. SUPERVISIN MINSAL

Fecha Nombre Observaciones

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

38/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 37

La utilidad de sta o cualquier ficha de supervisin tcnica estn en su capacidad pararegistrar validamente una serie de problemas recurrentes en el seguimiento de proyectos.

Una alternativa de solucin consiste en disear pautas de supervisin con estructura deescalas, con listado o inventarios de situacin en un rango de calificacin, como se advierte enalgunas pautas de supervisin de un Fondo de Inversin Social, de la cual se presenta unaversin abreviada

Cuadro 8INFORME DE SUPERVISIN DE PROYECTOS FONDO DE INVERSIN SOCIAL

OBJETIVOS DEL PROYECTO EN RELACIN A LOGROSOBTENIDOS A LA FECHA

Ejecucin del proyectoEtapa o actividad Fecha real Financiamiento Fondo

Inicio/ Termino Previsto/ Recibido

Listado de verificacin Si No No aplicable ComentariosPlanificacin y coordinacin

Avance del proyecto

Financiamiento

EjecutorBeneficiarios

Conclusin

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Medidas a ser tomadas Por el ejecutor Por el Fondo Por otros

CONTINUACIN TRMINO DE PROYECTOUso Secretara

dePlanificacin

Posiblemente esta estructura escalar (que de hecho es una dicotoma) deje en la penumbra laevaluacin de procesos interactivos en el proyecto, propio de la dinmica de implementacinde proyectos, los cuales se desarrollan en la Seccin siguiente.

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

39/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 38

VI. EVALUACION EN PROYECTOS SOCIALES

VI.1. Los grandes modelos de evaluacin

En un sentido estricto, la evaluacin iluminativa puede ser categorizada, segn sea el tipo deprograma evaluado, en los diferentes diseos mencionados en los puntos anteriores. Por lotanto, los programas o proyectos evaluados por este enfoque pueden ser de corteexperimental o no experimental pero tienden, por el uso generalizado de tcnicascualitativas, a aproximarse a los no experimentales. Ms aun, esta evaluacin implicasolamente un nfasis cualitativo en el registro e interpretacin de la informacin recogida enel proceso evaluativo, pero sin diferencias epistemolgicas con las modalidades usuales deevaluacin de eficacia, como se puede apreciar en el Cuadro siguiente.

Cuadro 9

CLASIFICACIN DE LOS MAYORES MODELOS EVALUATIVOSCUALITATIVOS

MODELO AUDIENCIAS METODOLO-GIA

RESULTADO PREGUNTASTIPICAS

LIBRE DEOBJETIVOS

CONSUMIDORES ANALISISLOGICOSISTEMATICO

UTILIDADSOCIALGLOBAL

EFECTOSGENERALES DELPROGRAMA,

INCLUYEEFECTOSSECUNDARIOS

CRITICAARTISTICA

ESPECIALISTASCONSUMIDORES

REVISIONCRITICA

MEJORIA DEESTANDARES

APROBACIONPOR CRITICOSESPECIALIZADOS

ACREDITACION PROFESORES,PUBLICO

PANELES ACEPTACION RANKING PORPROFESIONALES

ADVERSARIO JURADOS SIMULACIONDE JUICIOS FALLO DELPROGRAMA ARGUMENTOS ENPRO Y CONTRA

TRANSACCIONAL CLIENTES,PROFESIONALES

ESTUDIO DECASOS,ENTREVISTAS.OBSERVACION

INTERPRETA-CION,DIVERSIDAD

PERCEPCIONESDIFERENTES DE

UN PROGRAMA

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

40/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 39

En los modelos reseados se encuentran la mayora de las evaluaciones aplicadas aprogramas o proyectos. En la evaluacin libre de objetivos se engloban a los diseos

experimentales y de costo-beneficio.

VI.2. Caractersticas de los diseos evaluativos

La evaluacin debe ser ms que el uso de criterios parciales como los mencionados en laSeccin anterior, mediante la eleccin del diseo evaluativo mas valido segn el tipo deprograma y considerando adicionalmente sus costos.

En caso de una evaluacin participativa debe considerar una eventual identificacin oparcializacin del grupo de beneficiarios con el proyecto, que podra limitar su objetividad

sobre los diversos resultados del proyecto. Por ejemplo, se podra estimar que una evaluacinnegativa del proyecto puede conducir a la cancelacin del mismo, con las perdidas respectivaspara la poblacin.

Usualmente, los diseos evaluativos se basan en indicadores de bienes fsicos, entrega deservicios, monetarizacin de beneficios o patrones conductuales. Se pretende evaluar elcambio estableciendo uno o mas variables independientes como variable de intervencin yactuando con efectos positivos en el grupo beneficiario.

VI. 3. Los datos e instrumentos para la evaluacin de un proyecto.

La opcin por un instrumento determinado depender, entre otros factores de: el grado deconfiabilidad requerida (estabilidad en la medicin), la validez deseada (riqueza terica de lamedicin), los fondos financieros y el tiempo disponible, la posibilidad de aplicacin (puedeimplicar destreza profesional o instrumental), las complejidades de procesamiento, lanecesidad de monetarizacin de beneficios, etc.

Los datos e instrumentos anteriores recogen informacin ya sea de medios o resultados deprogramas. Para cada diseo evaluativo se necesitan datos diferentes, as por ejemplo, para laevaluacin de una campaa de vacunacin se necesitan datos secundarios de tipo cuantitativo,en tanto para evaluar un proyecto de desarrollo de imagen institucional, se requiereinformacin primaria cualitativa. Al respecto se puede disear la siguiente matriz de la

relacin entre datos, tipos de instrumento y tipo de diseo

-

8/7/2019 1280350622_glarrail_sec1_pos0

41/65

El Agua S.A. Consultores Asociados J.M. de la Barra 508, of. 7. Santiago. Fono-fax 6327410 e -mail [email protected] 40

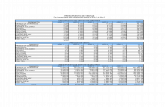

CUADRO 10

DATOS CUANTITATIVOS, INSTRUMENTOS Y DISEO DE EVALUACION.

DATOS CUANTITATIVOS

DATOS INSTRUMENTO TIPO DE DISEO

Primarios: TestEscalasCuestionarios

Diseos experimentalesDiseos experimentalesDiseos cuasi experimentales

Secundarios: Censos

Encuestas de hogares

Estadsticas sectoriales

Modelos deRegresin

Modelos DeRegresin

SeriesTemporales

SeriesTemporales

Flujos de caja Costo- efectividad Costo-beneficio

Los datos cuantitativos provienen de instrumentos de alta estandarizacin y son propios de lafamilia de la evaluacin en base al diseo experimental.